К вопросу о рентгенодиагностике плутониевого пневмосклероза

Бесплатный доступ

Рентгенологическое обследование работников плутониевого производства выявило у части из них изменения, характерные для пневмосклероза. Для плутониевого пневмосклероза I ст. характерным являются диффузные пневмосклеротические изменения, выявляемые на рентгенограммах преимущественно на уровне средне-нижних отделов легочных полей. При плутониевом пневмосклерозе II и III ст. выраженные пневмосклеротические изменения обнаруживаются в основном на уровне верхних отделов легочных полей. Преимущественное развитие фиброзных изменений в верхних долях легких является, повидимому, характерным для пневмосклероза, развивающегося в связи с ингаляционным поступлением в организм α-излучающих изотопов (радий, плутоний). "Бюллетень радиационной медицины", 1965 год, № 2, стр. 125-132.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169680

IDR: 170169680

Текст научной статьи К вопросу о рентгенодиагностике плутониевого пневмосклероза

On rentgenologic examination, the changes typical for pneumosclerosis emerged by a part of the workers involved into plutonium production. For plutonium pneumosclerosis of the first degree the diffusive pneumosclerosis changes noticeable on rentgenograms largely at the level of midinferior compartments of lung fields are characteristic. By pneumosclerosis of the second and the third degrees the distinct pneumosclerosis changes are mainly observed at the level of superior compartments of lung fields. The prevailing development of fibrous changes in superior lobes of the lungs is evidently characteristic for pneumosclerosis progressing due to the inhalation of α -emitting isotopes (radium, plutonium).

В литературе имеется описание рентгеноло гической картины пневмосклеротических из менений , связанных с попаданием в организм ин галяционным путем соединений плутония [1-3]. Однако вопросы последовательности развития плутониевого пневмосклероза и патогенеза его возникновения остаются еще недостаточно разра ботанными . Вместе с тем в настоящее время про блема ингаляционного поражения организма со единениями плутония является весьма актуаль ной .

Наблюдая людей , имевших контакт с плуто нием и в условиях , допускающих возможность ин галяционного попадания в организм аэрозолей плутония , мы сочли необходимым про анализировать данные рентгенологического об следования их .

Всем указанным лицам производилась обзор ная рентгенография грудной клетки ( аппарат УРД - д -110- К -4; фокусное расстояние 150 см ; малый фокус II; экспозиция 0,15-0,25 сек ; проявление рентгенограмм по времени ).

В процессе рентгенологического обследования была выявлена группа (2,5% случаев от общего числа обследованных ) с рентгенологическими из менениями , характерными для пневмосклероза .

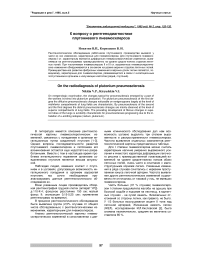

Анализ рентгенологической картины пневмо-склеротических изменений в сопоставлении с дан- ными клинического обследования дал нам возможность условно выделить три степени выраженности и распространенности пневмосклероза. Частота выявления отдельных компонентов рентгенологической картины представлена в таблице.

Для I степени пневмосклероза можно считать характерным наличие умеренно выраженного уси ления и ячеистого характера деформации легочно го рисунка с преимущественной локализацией из менений на уровне средне - нижних поясов обоих легочных полей , очень часто в сочетании с мало структурными корнями легких . Указанные измене ния в ряде случаев сочетались с нерезким просту панием конуса легочной артерии . Частота выявле ния других рентгенологических изменений сущест венно не отличалась от таковой у лиц , не имевших пневмосклероза .

Часть больных (37 % случаев ) пневмосклеро зом I степени предъявляла жалобы на одышку при быстрой ходьбе и подъеме на лестницу , в единич ных случаях - на сухой кашель . Физикальных от клонений со стороны легких , как правило , не было . У 1/3 больных выслушивался акцент II тона над легочной артерией , Жизненная емкость легких ( ЖЕЛ ), исследованная И . Л . Кисловской [2], была снижена незначительно , средняя ее величина со ставляла 85 %.

Таблица

Частота распределения рентгенологических изменений у лиц с пневмосклерозом

|

Характер изменений |

Подозрение на пневмосклероз, % |

Степень пневмосклероза |

||||

|

I |

II |

III |

||||

|

Усиление и деформация легочного рисунка с преимущественной локализацией изменений на уровне |

средне-нижних поясов легочных полей |

незначительное умеренное |

100 - |

- 100 |

- 100 |

- 100 |

|

верхушек и первого межреберья |

резкое (ячеисто-тяжистый фиброз) |

- - - - |

- - - - |

50 50 - - |

- - 27 73 |

|

|

верхушек и первого-второго межреберий |

||||||

|

верхней 1/2 легочных полей |

||||||

|

верхних 2/3 легочных полей |

||||||

|

d>s |

- |

- |

50 |

91 |

||

|

Очаговоподобные включения |

- |

- |

100 |

100 |

||

|

Повышение прозрачности легочных полей |

базальные отделы |

- |

9,0 |

63 |

100 |

|

|

"гнездное" |

- |

- |

- |

91 |

||

|

Состояние корней |

малоструктурные |

21 |

73 |

100 |

- |

|

|

бесструктурные и расширенные |

- |

5 |

- |

100 |

||

|

подтянутые вверх |

- |

- |

88 |

100 |

||

|

Состояние плевры малой междолевой щели |

"волосяная" тень |

29 |

18 |

* |

* |

|

|

"линейная" течь |

9 |

14 |

13 |

* |

||

|

Утолщение апикальной плевры |

- |

- |

- |

100 |

||

|

Плевро-диафрагмальные и плевро-перикардиальные сращения |

18 |

18 |

50 |

91 |

||

|

Состояние сердца |

расширение поперечника |

влево вправо |

- - |

9 - |

- - |

27 46 |

|

проступание конуса легочной артерии |

5,9 |

18 50 |

100 |

|||

|

смещение вверх правого атриова-зального "угла" |

незначительное |

- |

- 1 |

75 |

- |

|

|

умеренное |

- |

- 1 |

- |

27 |

||

|

резкое |

- |

- 1 |

- |

73 |

||

Примечания: 1. Процент вычислен к общему числу лиц в каждой группе. 2. Звездочками показано, что в случаях пневмосклероза II-III степени частота выявления "волосяной" и "линейной" тени плевры не может быть достоверно установлена (пояснения в тексте).

Характерным для пневмосклероза II степени было наличие резко усиленного, деформированного легочного рисунка (ячеисто-тяжистый фиброз) на уровне верхушек, первых-вторых межреберий с наличием здесь небольшого числа мелких очаговоподобных включений, являющихся одним из рентгенологических проявлений фиброзных изменений (осевая проекция элементов фиброза). В нижележащих отделах обоих легочных полей усиление и деформация были менее выражены. Все указанные выше изменения чаще (50 %) были более выражены справа. Тени корней легких во всех случаях были малоструктурны и очень часто смещены вверх одновременно с правым атриова-зальным "углом" тени сердца. В большинстве случаев (63 %) определялось повышение прозрачности базальных отделов легочных полей, а также плевро-диафрагмальные, плевро-перикардиальные сращения и сглаженность талии сердца. Выраженные фиброзные изменения в верхней доле правого легкого влекли за собой подтягивание малой междолевой щели вверх и ее деформацию с изменением горизонтального хода щели, что создавало неблагоприятные анатомические условия для отображения на рентгенограмме междолевой плевры в виде "волосяной" и "линейной" тени (последнее было характерным и для пневмосклероза III степени).

Все больные пневмосклерозом II степени жа ловались на одышку при физической нагрузке и быстрой ходьбе , почти у 1/2 из них периодически отмечался сухой кашель . В единичных случаях аускультативно выслушивалось жесткое дыхание , иногда рассеянные сухие хрипы . У большинства больных выслушивался акцент II тона над легоч ной артерией и систолический шум над верхушкой сердца . Определялось выраженное снижение ЖЕЛ , средняя ее величина была в пределах 74 %.

Характерным для пневмосклероза III степени являлось большое распространение наиболее резко выраженных изменений легочного рисунка (резко выраженный ячеисто-тяжистый фиброз) с одновременным уменьшением площади легочных полей. В связи с этим степень распространения наиболее выраженного фиброза в данных случаях нами оценивалась по отношению высоты его распространения к расстоянию от уровня апикальной плевры до диафрагмы. Проведенные вычисления показали, что для анализа распространения наиболее выраженных пневмосклеротических изменений в случаях пневмосклероза III степени удобнее пользоваться следующими критериями: 1) распространение резко выраженного фиброза на верхнюю 1/2 легочных полей или 2) на верхние 2/3 легочных полей.

В зоне выраженного фиброза выявились мно жественные очагово - подобные включения , часто (73 % случаев ) образующие разных размеров сливные фиброзные тени ( от 2 х 3 до 3 х 6 см ), лока лизованные на уровне наружных зон первых - вто рых межреберий .

Указанные выше изменения были более вы ражены справа , что вело к резкому дугообразному подтягиванию трахеи в правую сторону . На фоне фиброза выявлялась нерезкая гнездная , буллез ная , а также базальная эмфизема . Корни легких во всех случаях были бесструктурны , расширены , резко подтянуты вверх . Отмечалось утолщение пристеночной плевры , особенно в апикальном от деле . Диафрагма нередко была высоко располо жена ( в 3/4 случаев правый куполдиафрагмы был расположен на уровне переднего конца IV ребра ), фиксирована массивными плевро - диафрагмаль ными сращениями .

Сердце часто было расширено в поперечнике вправо , имело резко или умеренно приподнятый правый атриовазальный " угол ", умеренно или рез ко проступающий конус легочной артерии . Тень сердца и аорты обычно плохо дифференцирова лась на фоне выраженных фиброзных изменений . В половине случаев наблюдалось нерезкое рас ширение межреберных промежутков , чаще второго и третьего , на уровне которых находились эмфи зематозные базальные отделы подтянутых вверх легких .

Все больные пневмосклерозом III степени жа ловались на одышку при небольшой нагрузке , у 1/4 из них была одышка и в покое . Многие больные предъявляли жалобы на боли в грудной клетке , сердцебиения . При перкуссии определялся приту пленно - коробочный оттенок перкуторного тона . При аускультации дыхание , как правило , жесткое , выслушивались сухие и периодически влажные хрипы . Определялись систолический шум над вер хушкой , приглушенность I тона , умеренно или рез ко выраженный акцент II тона над легочной арте рией . Характерной являлась тахикардия в покое и резкое снижение ЖЕЛ , средняя величина послед ней составляла 49 %.

Левосторонний спонтанный пневмоторакс как осложнение пневмосклероза III степени наб людался у двух больных .

Кроме указанных трех степеней пневмоскле - ротического процесса нами была выделена группа лиц с подозрением на пневмосклероз . Эти случаи характеризовались наличием незначительно вы раженного усиления и ячеистого характера де формации легочного рисунка на уровне средне нижних поясов обоих легочных полей . Указанные изменения легочного рисунка в своем рентгеноло гическом проявлении стоят на границе с нормой .

Каждая из перечисленных степеней пневмо - склеротических изменений определена условно , в практической работе наблюдались и переходные формы пневмосклероза .

Оценка динамических изменений в наблюдав шихся нами случаях пневмосклероза была за труднена тем , что мы не располагали рентгено граммами легких до начала возникновения пнев москлероза и имели возможность анализировать динамические изменения только при наличии бо лее или менее выраженных изменений . При сроках динамического наблюдения от 2 до 7 лет не выяв лено перехода пневмосклероза I степени во II, а также подозрения на пневмосклероз - в I степень .

Вместе с тем у двух больных , имевших в про шлые годы изменения в легких , характерные для пневмосклероза II степени , наблюдалось утяжеле ние пневмосклеротического процесса . Прогресси рование пневмосклеротических изменений харак теризовалось распространением наиболее выра женного фиброза с уровня наружных зон вторых межреберий на все вторые межреберья обоих лег ких , затем на уровень наружных зон третьих меж реберий и далее на верхнюю половину обоих ле гочных полей с одновременным уменьшением их площади и нерезким усилением степени выражен ности фиброзных изменений в нижележащих от делах легочных полей . Одновременно выявлялось нарастание изменений структуры корней легких , их подтягивание вверх и увеличение смещения вверх правого атриовазального " угла ". Указанные дина мические изменения происходили в пределах 3-4 лет .

У всех больных пневмосклерозом III степени , со сроком динамического наблюдения 3 года и более , было выявлено дальнейшее утяжеление пневмосклеротических изменений : наиболее вы раженный фиброз с уровня верхней половины ле гочных полей распространялся на их верхние 2/3, увеличивалось число очаговоподобных включений с появлением сливных фиброзных теней на уровне наружных зон первых - вторых межреберий , нарас тали изменения со стороны корней легких и серд ца .

Подобные динамические изменения позволяют считать , что выделенные нами три степени опре деляют не только характер и выраженность пнев - москлеротических изменений , но и стадию их раз вития .

Часть больных , отнесенных к III степени пнев москлероза (46 % случаев пневмосклероза III сте пени ), умерла от легочно - сердечной недостаточ ности . Именно у них выявились наиболее резко выраженные рентгенологические изменения со стороны легких и сердца .

Обсуждение

Анализ санитарно - гигиенических условий , в ко торых работали обследованные нами лица , дан ные радиометрических исследований экскретов больных и органов лиц , умерших от пневмоскле роза [3], показывают , что в развитии пнев - москлеротического процесса , несомненно , основ ным этиологическим фактором является плутоний . Иные химические вещества , встречающиеся в воздушной среде рабочих помещений в сравни тельно незначительных количествах , не могли явиться причиной возникновения столь выражен ного поражения легких .

Таким образом , есть все основания именовать описываемый пневмосклероз плутониевым пнев москлерозом .

Приведенное описание рентгенологической картины плутониевого пневмосклероза показало , что последний начинается с нерезко выраженных диффузных пневмосклеротических изменений в начальных стадиях ( пневмосклероз I степени ), вы являемых на рентгенограммах , преимущественно на уровне средне - нижних поясов обоих легочных полей из - за скиалогических особенностей рент генографии . В последующих стадиях развития пневмосклеротического процесса (II-III степени ) фиброзные изменения получают свое преиму щественное развитие на уровне верхних отделов легочных полей ( верхушки , уровень первых - вто рых межреберий , затем нижележащие отделы ).1

Преимущественная локализация фиброзных изменений на уровне верхних отделов легочных полей при II-III степени плутониевого пнев москлероза является особенностью последнего по сравнению с пневмосклерозами , вызванными иными профессиональными вредностями и опи санными в ряде работ [4, 5]. Причина указанной необычной преимущественной локализации пнев - москлеротических изменений обусловлена , на наш взгляд , неравномерностью распределения плуто ния в легких . Так , данные радиометрических ис следований трупов лиц с плутониевым пневмо склерозом показали , что плутоний в большей сте пени отлагается в верхних отделах , поглощенная доза в которых была в 2-20 раз больше , чем в нижних отделах [3, 7-10]. По - видимому , в началь ные сроки плутоний поступает в несколько боль ших количествах в средне - нижние отделы в связи с их лучшей вентиляцией . Однако в последующем

Указанные на подобную преимущественную локализацию пневмосклеротических изменений при плутониевом пневмосклерозе имеются также в ряде работ [1-3].

количестве плутония в верхних отделах начинает превышать таковое в нижних , что , по нашему мне нию , обусловлено особенностями лимфо - и крово обращения легких .

Как известно [11], лимфоток в верхних отделах легких у взрослых более медленный , чем в ниж них , вследствие чего мелкодисперсные частицы плутония перемещаются здесь медленнее . По данным ряда авторов [12, 13], проводивших регио нарное изучение функции легких при помощи ра диоактивного ксенона , кровоток в верхних отделах легких у здоровых людей оказался в 3,3 раза меньшим , чем в нижних отделах . Указанное опре деляет большую дозу поглощенной энергии на единицу объема в верхних отделах , являясь при чиной преимущественного развития фиброзных из менений . Последнее , очевидно , характерно для пневмосклерозов , вызванных ингаляцией и других α - излучающих радиоактивных веществ [13].

В кортикальных слоях легких лимфоток про исходит медленнее , чем в глубжележащих отделах [14], что , вероятно , и объясняет более раннее вы явление фиброзных изменений в наружных зонах первых , вторых , третьих межреберий обоих легоч ных полей ( при II и III степени ). Этими же причина ми можно объяснить и большое прогрессирование фиброзных изменений в верхних отделах легких и образование сливных фиброзных теней в наруж ных отделах на уровне первых и вторых меж реберий .

Преимущественная направленность лимфотока из области верхушек и кортикальных отделов лег ких в сторону плевры приводит к вовлечению в патологический процесс самой плевры . Это прояв ляется утолщением костальной , в особенности апикальной , а также и междолевой плевры .

Следует указать , что выведение инкорпори рованного плутония из участков фиброза про исходит , по - видимому , особенно медленно . Это способствует задержке плутония в фиброзно из мененных местах , и следовательно , прогрессиро ванию пневмосклеротического процесса . Кроме того , факторами , способствующими прогрессиро ванию пневмосклероза , могут являться как иные химические вещества , имеющиеся в воздухе рабо чих помещений , так и явления гипоксемии и анок сии легочной ткани в пораженных фиброзом от делах , а также сопутствующие пневмонии брон хиты , которые встречались довольно часто у больных с выраженным пневмосклерозом .

Очень резкая степень выраженности пневмо - склеротических изменений ( изменения типа цир роза легкого ), наблюдаемая в III степени , или ста дии , развития плутониевого пневмосклероза , воз можно , обусловлена и особенностями поражающе го биологического действия мелкодисперсных час тиц плутония , являющегося α - излучателем .

Говорить о сроках возникновения плутониевого пневмосклероза в наблюдавшихся нами случаях весьма трудно, так как во всех случаях до начала заболевания рентгенограммы легких отсутствовали и пневмосклероз выявлялся при первичной рентгенографии через 6 лет и позже после начала контакта с аэрозолями плутония. При этом было выявлено большое многообразие рентгенологической картины, начиная от нормы и кончая изменениями, характерными для III степени пневмосклероза. По-видимому, такое многообразие зависит от величины ингаляционного попадания аэрозолей плутония в организм. Тяжелые формы плутониевого пневмосклероза наблюдались у лиц, начавших работу в наиболее неблагоприятных условиях труда. Имеются все основания считать, что у них имело место и большое поступление аэрозолей плутония в органы дыхания. Очевидно, что в случаях массивного попадания аэрозолей плутония в легкие пневмосклеротический процесс в течение 6-9 лет, а возможно и менее, прогрессирует до III степени. Возможно, что в отдельных подобного рода случаях воздействие плутония на легочную ткань носило характер подострого.

В случаях меньшего и растянутого по времени попадания аэрозолей плутония в легкие ( в преде лах 8-10 лет ), очевидно , могут возникнуть менее выраженные пневмосклеротические изменения (I степень ), которые в течение 3-5 лет динамического наблюдения не дают заметного прогрессирования пневмосклеротического процесса .

Касаясь вопроса дифференциальной диагнос тики плутониевого пневмосклероза , можно сказать , что рентгенологические картины подозрения на пневмосклероз и I степени плутониевого пнев москлероза не являются специфическими только для плутониевого поражения легких и сходны с картиной пневмосклеротических изменений , вы званных иными этиологическими факторами . Диф ференциальный диагноз может быть проведен на основании всего комплекса клинических , рентгено логических , санитарно - гигиенических данных , а также данных радиометрических исследований .

Рентгенологическая картина плутониевого пневмосклероза II и III степени с преимуществен ной локализацией фиброзных изменений в вер хних отделах легочных полей является харак терной для плутониевого поражения легких , сход на с рентгенологическими проявлениями радиево го пневмосклероза и , по - видимому , является при чиной для пневмосклерозов , вызванных ингаляци ей α - излучающих радиоактивных веществ ( плуто ний , радий ).

Необходимо, однако, отметить, что рентгенологические изменения при II и III степени (стадии) плутониевого пневмосклероза могут весьма напоминать картину фиброзно-очагового или хронического гематогеннодиссеминированного туберкулеза легких. При проведении дифференциального диагноза между плутониевым пневмосклерозом и туберкулезом следует подвергать тщательному анализу весь комплекс санитарно-гигиенических, клинических, рентгенологических и лабораторных данных, включая биологические пробы с туберкулином. Однако возможно и сочетание обоих процессов. Так, нами в 10 % случаев у больных с разной степенью выраженности плутониевого пневмосклероза был найден кавернозный и инфильтративный туберкулез легких. Возможность подобного сочетания следует иметь в виду в практической работе.

Выводы

-

1. Поступление через дыхательные пути аэ розолей плутония может служить причиной воз никновения плутониевого пневмосклероза .

-

2. С учетом степени выраженности пневмо - склеротических изменений выделены три степени , или стадии , плутониевого пневмосклероза , каждая из которых имеет свои определенные черты .

-

3. Плутониевый пневмосклероз (I степень ) начинается с диффузных пневмосклеротических изменений , преимущественно выявляемых на рентгенограммах на уровне средне - нижних поясов легочных полей . Характерными для плутониевого пневмосклероза II и III степени , в отличие от пнев москлероза иной этиологии , является преимуще ственная локализация пневмосклеротичесих изме нений на уровне верхних отделов легочных полей .

-

4. Особенности рентгенологической картины плутониевого пневмосклероза находятся в зави симости от неравномерного распределения плуто ния в легочной ткани , связанного с условиями ле гочного лимфокровообращения в отдельных уча стках легких .

-

5. Преимущественное развитие фиброзных изменений в верхних долях легких является , по - видимому , характерным для пневмосклерозов , связанных с ингаляцией α - излучающих радиоак тивных веществ ( плутоний , радий ).

-

6. Быстрота возникновения и прогрессиро вания плутониевого пневмосклероза зависит от массивности ингаляционного поражения легких аэрозолями плутония , а также от наличия или от сутствия сопутствующих факторов ( ингаляция иных токсических веществ , пневмонии , бронхиты , туберкулез ).

Список литературы К вопросу о рентгенодиагностике плутониевого пневмосклероза

- Мишачев А.А. К вопросу о профессиональных пневмосклерозах у работников предприятия по производству плутония. Бюлл. рад. мед., 1961, N 4а, стр. 97.

- Кирюшкин В.И., Кисловская И.Л., Мишачев А.А. К вопросу о состоянии функции внешнего дыхания у больных пневмосклерозом, развившимся в условиях контакта с аэрозолями плутония. Бюлл. рад. мед., 1962, N 1а, стр.19.

- Наумова А.Ф., Волкова Л.Г., Макарычева Р.И., Северин С.Ф. К вопросу о поражении органов дыхания при работе с ионизирующей радиацией. Бюлл. рад. мед., 1962, N 2а, стр.25.

- Молоканов К.П. Рентгенология профессиональных заболеваний и интоксикаций. М., Медгиз, 1960.

- Гринберг А.В. Рентгенодиагностика профессиональных болезней. М., Медгиз, 1958.

- Волкова Л.Г. Материалы к клинической характеристике лучевых поражений, развивающихся в условиях комбинированного воздействия ионизирующей радиации. Бюлл. рад. мед., 1962, N 1а, стр. 16.

- Волкова Л.Г. Пневмосклероз как исход лучевой болезни, вызванной длительной интоксикацией плутонием. Бюлл. рад. мед., 1961, N 2а, стр. 82.

- Плотникова Л.А., Байсоголов Г.Д. Влияние пентацина и тетоксацина на ускорение выведения плутония из организма человека (Сообщение II). Бюлл. рад. мед., 1963, N1а, стр. 83.

- Плотникова Л.А., Байсоголов Г.Д., Дощенко В.Н. Влияние пентацина и тетоксацина на ускорение выведения плутония из организма человека. Бюлл. рад. мед., 1962, N 3а, стр. 123

- Плотникова Л.А. Распределение Pu 239 в организме человека. Бюлл. рад. мед., 1965, N 1, стр. 9

- Русньяк И., Фельди М., Сабо Д. Физиология и патология лимфообращения. Будапешт, 1957.

- Ball W.C., Stewart P.B., Newsham L.G., Bates D.V. Regional pulmonary function studied with xenon. J. Clin. Invest., 1961, 41, N 3, 519.

- Tonges Е., Kalbfleisch Н. Ein Zweiter Fall von todlicher Lungenfibrose infolge gewerblicher Radiunenwirkung. Frankfurter Z. Path., 1936, 50, 1,100

- Парфенова И.П. Лимфатическая система легкого в норме и при туберкулезе. М., Медгиз, 1960.