К вопросу о роли вирусной инфекции в развитии диспластических процессов на шейке матки

Автор: Вознесенская Надежда Вадимовна, Насыров Руслан Абдулаевич, Трубникова Л.И., Савинова Наталья Александровна, Кометова Влада Владимировна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

При иммуногистохимическом исследовании биоптатов шейки матки у женщин с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями II–III стадии и раком шейки матки выявлена экспрессия вируса папилломы человека и вируса Эпштейна-Барр. Вирусы были обнаружены как в эпителии, так и в подлежащей строме. Частота выявления обоих вирусов коррелировала со степенью тяжести поражения шейки матки при неоплазиях. Ассоциация вирусов имела место у 37 % больных с цервикальной интраэпителиальной неоплазией и у 33 % больных с раком шейки матки.

Иммуногистохимия, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, рак шейки матки, вирус папилломы человека, вирус эпштейна-барр, цитомегаловирус, вирус герпеса

Короткий адрес: https://sciup.org/14112828

IDR: 14112828 | УДК: 618.146-006.6:616.988

Текст научной статьи К вопросу о роли вирусной инфекции в развитии диспластических процессов на шейке матки

Введение. Обнаружено этиологическое значение в развитии рака шейки матки (РШМ) высокоонкогенных типов вируса папилломы человека (ВПЧ). Вместе с тем в последнее время дискутируется гипотеза о роли других факторов – комутагенов – в инициации опухолевого роста. Показано, что кому-тагены самостоятельно не вызывают мутаций, но усиливают мутагенный эффект ВПЧ [8]. К мутагенам следует отнести возбудителей генитальных инфекций, вирусы семейства Herpes Viridae: вирусы простого герпеса 1–2 типа (ВПГ1–2), цитомегаловирус (ЦМВ), вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), которые часто рецидивируют, не вызывают стойкого иммунитета и характеризуются прогрессированием иммуносупрессии. По данным С.В. Ключаревой и соавт. [5], обследовавших женское население Санкт-Петербурга, нередким является сочетание онкогенных ВПЧ с гонореей, сифилисом, трихомонозом, ВПГ1 и ВПГ2, ЦМВ, ВЭБ, хламидиями, уреаплазмами, микоплазмами.

Развитие онкопроцесса на шейке матки обычно происходит на фоне иммуносупрессии, при которой ВПЧ-инфекция отличается более тяжелым течением, резистентностью к терапии и высокой частотой рецидивов.

В связи с этим становится очевидной роль сопутствующей вирусной инфекции в потенцировании ВПЧ-инфекции. Распространенность вирусной инфекции достаточно высока. Так, Всемирная организация здравоохранения в 1999 г. объявила о пандемии герпетической инфекции в мире. Около 90 % населения земного шара инфицировано герпесвирусами, 2 - 12 % страдает рецидивирующими герпесвирусными заболеваниями [9]. Более того, негативные факторы жизни и внешней среды приводят к изменению вирулентности вирусов, возникновению новых клинических форм болезней [2; 9].

Роль ВПГ2 в онкогенезе активно обсуждалась в 70–80-е гг. XX в. Предполагалось, что ВПГ2, выступая в ассоциации с бактериями и простейшими в качестве кофактора канцерогенеза, инициирует развитие цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) шейки матки [7]. Показано, что у женщин с герпетическим кольпитом и цервицитом Carcinoma in situ шейки матки обнаруживалась в 7–21,1 % случаев, тем самым подтверждалось существование связи развития РШМ с латентным герпесом II типа [7].

В исследованиях J.R. Daling, M.M. Madeleine, B. McKnight et al. [12] обнаружено достоверное повышение риска развития РШМ, связанного с ВПГ2 среди женщин без ВПЧ, что показывает возможную роль ВПГ2 в генезе 5–10 % случаев РШМ, однако, по мнению Я.В. Бохмана [10], инфицирован-ность ВПГ2 способствует развитию CIN шейки матки, препятствует ее регрессии, но не приводит к прогрессии дисплазии в пре- и инвазивный рак шейки матки.

Цитомегаловирус является еще одним представителем семейства Herpes viridae. Показаны in vitro его способность усиливать неопластическую трансформацию клеток, инфицированных ВПЧ, и возможность участия в развитии цервикальных дисплазий [6]. В настоящее время ЦМВ-инфекция отнесена к группе инфекций, являющихся индикаторами иммунологической недостаточности.

Вирус Эпштейна-Барр является убикви-тарным человеческим патогеном, поражающим эпителиальные клетки слизистых оболочек (дыхательных путей, пищеварительного тракта, половых органов), а также клетки иммунной системы, в том числе В-лим-фоциты и Т-лимфоциты, в которых происходит репликация вируса. Роль ВЭБ как фактора развития цервикальной патологии должна рассматриваться прежде всего в аспекте вирусного коканцерогенеза [10]. Не исключено, что инфицирование лимфоцитов вирусом ВЭБ ведет к нарушениям локального противоопухолевого иммунного ответа и на фоне папилломавирусной инфекции облегчает ВПЧ-индуцированный процесс малигнизации цервикального эпителия [11]. Кроме того, не подвергается сомнению тот факт, что ВЭБ, как и ВПЧ, имеет несколько видоспецифичных и тканеспецифичных штаммов. Но точный механизм проникновения ВЭБ в клетки нелимфоидной ткани неизвестен, и нет данных о том, имеют ли эти клетки рецепторы к ВЭБ.

Таким образом, актуальной проблемой остается изучение влияния ассоциаций вирусов на функциональное состояние и особенности пролиферации многослойного плоского эпителия шейки матки при CIN и начальных стадиях РШМ. Учитывая, что современным и новым направлением исследований является превентивная медицина, решение указанных вопросов имеет большое клиниче- ское значение для определения факторов риска развития предрака и РШМ, а также для разработки принципов индивидуальной профилактики этих форм патологии при наличии генитальных инфекций.

Цель исследования. Определить возможное участие сочетанной вирусной инфекции в развитии цервикальной интраэпителиальной неоплазии и рака шейки матки.

Материалы и методы. В результате скрининга больных на специализированном приеме по патологии шейки матки углубленному обследованию подвергнуты 46 пациенток. У 24 из них был диагностирован рак шейки матки (I группа), у других 22 женщин – цервикальная интраэпителиальная неоплазия. С умеренной дисплазией (CIN II) было 10 пациенток и с тяжелой (CIN-III) – 12. Среди последних трех женщин изменения в эпителии соответствовали carcinoma in situ (II группа).

В процессе наблюдения всем женщинам было проведено общеклиническое и гинекологическое обследование. Скрининговое обследование для уточнения патологии шейки матки включало цитологическое исследование мазков, кольпоскопию, гистологическое исследование биоптатов экзоцервикса и со-скобов эндоцервикса, оценку инфекционного статуса женщины (мазки на степень чистоты, ПЦР-исследование на ИППП (хламидии, микоплазмы, вирус простого герпеса 1–2 типа, ЦМВ, ВЭБ)); бактериологическое исследование секрета шейки матки. Проводилась детекция 12 типов ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 типы) посредством полимеразной цепной реакции с использованием тест-систем «АмплиСенс ВПЧ ВКР гено-тип-EPh» (ИнтерЛабСервис, Москва), предназначенных для выявления и дифференциации ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска. Для определения роли сочетанной вирусной инфекции в развитии предраковых заболеваний и РШМ в биоптатах шейки матки изучалась экспрессия антигенов вирусов ВПЧ, ВПГ, ЦМВ и ВЭБ иммуногистохимическими методами (ИГХ). Иммуногистохимическое исследование материала на парафиновых срезах проводилось по схеме, рекомендованной фирмой-производителем. В хо- де проведения окрашивания выполнялись отрицательные контрольные исследования. В качестве первичных антител при проведении иммуногистохимической окраски использовались первичные поликлональные антитела к вирусу папилломы человека, вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (Dako), моноклональные антитела к вирусу Эпштейна-Барр, цитомегаловирусу (производство Novocastro). При положительной окраске продукт реакции (искомый антиген) имел вид мелких гранул коричневого цвета. Анализ изображения и фотодокументацию выполняли с использованием программного обеспечения фирмы Zeicc.

В процессе статистической обработки данных применялись методы описательной статистики, корреляционного и графического анализа данных на базе пакетов прикладных программ Microsoft Excel и Statistica for Windows, Realease 6 фирмы Statsoft Inc., США (2002). Достоверность различий определялась при доверительной вероятности 95 % и выше.

Результаты и обсуждение. Материалом для ИГХ служили биоптаты шейки матки 46 женщин. В первой группе женщин с верифицированным раком шейки матки возраст колебался от 28 до 72 лет (средний возраст – 44,6±9,4 года). Во второй группе средний возраст был почти на 10 лет меньше (35,4±9,3 года), однако колебания были также значительными – от 18 до 55 лет, что указывало на достаточно раннее инфицирование женщин онкогенными типами ВПЧ. На рис. 1 представлено распределение всех наблюдаемых нами больных по возрасту.

Boxplot by Group

р

группа

С М с 25%-75%

I Min-Max

Рис. 1. Распределение обследованных женщин по возрасту.

Обозначения групп: р – РШМ, д – CIN

Полученные различия в возрастном аспекте между двумя группами согласуются с литературными данными, свидетельствующими о том, что с момента возникновения структурных изменений в шейке матки до развития инвазивного рака проходит 5–10 лет.

Как указывалось, 42 женщины, вошедшие в данное исследование, были инфицированы ВПЧ, однако высокоонкогенные типы выявлены не у всех женщин. Так, инфициро-ванность женщин с CIN высокоонкогенными штаммами ВПЧ, по данным ПЦР-исследо-вания, составила 92,3 %, причем в 69,1 % выявлялся один тип вируса, в 22,7 % - два типа, в 1,8 % - три типа, в 4,6 % - четыре типа вирусов. Характерно, что при CIN наиболее часто определялись 18 (66,7 %) и 16 (33,4 %) типы ВПЧ, другие типы наблюдались у

16,7 % пациенток. При РШМ высокоонкогенные типы ВПЧ обнаружены у всех женщин, однако структура типов была иной: 16 тип определялся в 66,7 % случаев, 18 тип – в 44,4 %, ассоциации с другими типами ВПЧ – до 11,1 %. Как видно, при CIN и особенно при РШМ женщины инфицированы несколькими онкогенными типами ВПЧ. Проведенные исследования с определением генотипов 12 штаммов свидетельствуют о более широком распространении ВПЧ, чем в данных ранее проводимых исследований других авторов, установивших наличие при CIN ВПЧ 16го типа в 55–64,9 % случаев [4; 16].

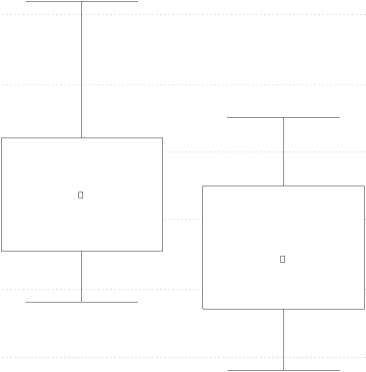

Усугубляющими факторами развития CIN и РШМ являются ассоциации не только различных типов ВПЧ, но и сочетание с другой микробной флорой. Показано, что микроценоз влагалища нарушен у 77 % обследованных женщин. Отмечены ассоциации ВПЧ с уреаплазмозом (20,4 %), бактериальным вагинозом (18,6 %), микоплазмозом (8,1 %), неспецифическим вагинитом (7,6 %), хламидиозом (3,2 %), кандидозом (3,8 %), герпесом (0,2 %), цитомегаловирусом (0,2 %) (рис. 2).

Полученные данные позволяют говорить об изменениях в последние годы структуры возбудителей, ассоциированных с ВПЧ (рис. 2). До 2000 г. авторы указывали на роль Сhlamydia trachomatis как кофактора в раз- витии карциномы шейки матки и высокую частоту ассоциации этого возбудителя с ВПЧ [14; 16; 17]. Результаты данного исследования указывают, что почти треть женщин имеют ассоциации ВПЧ с уреаплазмозом и микоплазмозом, тогда как хламидии определены только в 3,2 % случаев. В последнее время появились сообщения о возможном участии микоплазм в онкогенезе [1]. В 2008 г. в американском журнале Oncogene опубликованы результаты экспериментального исследования влияния микоплазм на клеточные сигнальные системы. Авторы показали, что микоплазменная инфекция, подавляя функцию онкобелка p53 и активируя ядерный фактор NFkB, приводит к изменениям в клетке, в последующем предрасполагающим к мутациям, генетической нестабильности, хроническому воспалению, пролиферации, блокированию апоптоза и злокачественному перерождению клеток.

Наряду со специфической инфекцией при бактериологическом исследовании выявлен разнообразный спектр неспецифической флоры: Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, St. aureus, St. saprophyticus, St. haemolyticus, Streptococcus viridians и др., что подтверждает известные литературные данные о высокой частоте сопутствующей бактериальной инфекции при ВПЧ-инфекции.

Рис. 2. Ассоциация ВПЧ с влагалищной микрофлорой

ВПГ и ЦМВ в мазках с шейки матки методом ПЦР были выявлены только в 0,2 % случаев. Вирус Эпштейна-Барр этим методом обнаружен не был, вероятно, потому, что концентрация его в мазках с шейки матки была ниже порогового диагностического уровня. При углублении исследований и проведении иммуноцитохимического анализа мазков с шейки матки у ВПЧ-инфицирован-ных женщин экспрессия ВПЧ была выявлена у 31,3 %, а ВЭБ – в 12,5 % случаев. Надо полагать, что достоверное определение вирусов затруднено в связи с тем, что в образцы попадает минимальное количество инфицированного материала.

Иные результаты получены при иммуногистохимическом определении экспрессии ВПЧ и герпес-вирусов в строме и эпителии биоптатов шейки матки. Так же, как и при иммуноцитохимическом исследовании, антиген ЦМВ в структурах шейки матки не обнаружен.

Вирус простого герпеса выявлен только в многослойном эпителии с относительной частотой 0,14 и 0,18 при CIN и РШМ соответственно. В строме ВПГ экспрессии ВПГ при CIN и РШМ нет.

Частота экспрессии ВПЧ и ВЭБ в эпителии оказалась в 2–3 раза выше, чем ВПГ. Как представлено в табл. 1, существенных различий в частоте не собнаружено. Заслуживает особого внимания, что при CIN ВПЧ и ВЭБ выявляются с одинаковой частотой, причем концентрация ВПЧ в строме при РШМ была в 1,5 раза, при CIN – более чем в 2 раза выше, чем в эпителии. Выявлена прямая умеренная корреляция между тяжестью поражения шейки матки при CIN и частотой экспрессии ВПЧ и ВЭБ в строме и эпителии (R 0,48, p=0,02). При тяжелых дисплазиях отмечена выраженная прямая корреляция (R 0,74, p<0,00001). При РШМ экспрессия ВЭБ возрастает и в строме, и в эпителии по сравнению с CIN (ОР>1,1), тогда как экспрессия ВПЧ снижается, причем это снижение более выражено в строме. Подобное снижение экспрессии ВПЧ при возникновении рака заслуживает внимания и проведения дальнейших исследований для объяснения механизма подобной динамики или феномена. Проведенные в 2011 г. исследования С.Б. Городецкой и со-авт. [3] также показали снижение концентрации онкобелка Е7 ВПЧ 16 и 18 типов у женщин с РШМ в цервикальном материале.

Таблица 1

|

Герпес-вирусы |

Группы |

Эпителий |

Строма |

||

|

ОЧ |

ДИ (95 %) |

ОЧ |

ДИ (95 %) |

||

|

ВПЧ |

Рак CIN II–III |

0,38 |

(0,11–0,64) |

0,56 |

(0,15–0,96) |

|

0,36 |

(0,07–0,64) |

0,79 |

(0,54–1,00) |

||

|

ВЭБ |

Рак CIN II–III |

0,44 |

(0,16–0,71) |

0,60 |

(0,23–0,97) |

|

0,38 |

(0,11–0,64) |

0.40 |

(0,12–0,68) |

||

|

ВПГ |

Рак CIN II–III |

0,14 |

(0,02–0,49) |

0 |

|

|

0,18 |

(0,01–0,46) |

0 |

|||

|

ЦМВ |

Рак CIN II–III |

0 0 |

0 0 |

||

Примечание. ОЧ – относительная частота, ДИ – доверительный интервал.

Частота экспрессии герпес-вирусов у больных РШМ и CIN

Интересным является тот факт, что ассоциации ВПЧ и ВЭБ встречаются в строме в 33 % при РШМ и в 37,5 % - при CIN. В эпителии процент сочетания несколько ниже и составляет 25 и 18,5 % соответственно. Таким образом, у каждой третьей больной па- тологический процесс в шейке матки развивался на фоне сочетанной вирусной инфекции. В ходе исследования установлено, что интенсивность экспрессии ВПЧ в строме была самой высокой при диспластических изменениях на шейке матки, но при усугубле- нии процесса и развитии РШМ повышалась интенсивность экспрессии вируса в пораженном эпителии (табл. 2). ВЭБ определялся с высокой интенсивностью в строме в обеих группах пациенток, при РШМ число случаев выраженной экспрессии вируса в эпителии было почти в два раза ниже, чем в строме.

Таблица 2

|

Вирус |

Выраженность экспрессии вирусов |

|||||

|

РШМ |

CIN II-III |

|||||

|

0 |

1 |

2 |

0 |

1 |

2 |

|

|

ВПЧэ |

0,69 |

00 |

0,31 |

0,64 |

0,36 |

00 |

|

ВЭБэ |

0,56 |

0,25 |

0,19 |

0,63 |

0,37 |

00 |

|

ВПЧс |

0,44 |

0,33 |

0,23 |

0,21 |

0,29 |

0,50 |

|

ВЭБс |

0,44 |

0,23 |

0,33 |

0,56 |

0,13 |

0,31 |

|

ВПГэ |

0,86 |

0,14 |

00 |

0,82 |

0,18 |

00 |

|

ЦМВ |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Примечание. 0 – экспрессия отсутствует; 1 – умеренная экспрессия; 2 – выраженная экспрессия.

Степень выраженности экспрессии вирусов при CIN I–II и РШМ

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования экспрессия ВЭБ в биоптатах шейки матки была выявлена в 44 % случаев при CIN II–III и в 56 % - при РШМ. Вирус определялся как в эпителии, так и в подлежащей строме. Экспрессия вируса в этих тканях позволяет говорить о наличии в них рецепторов, с которыми вирус может взаимодействовать. Однако значимое различие между относительными частотами экспрессии вирусов при различных стадиях дисплазии и рака отсутствует. Ассоциация ВПЧ и ВЭБ встречалась достаточно часто: в 37 % случаев при CIN и в 33 % - при РШМ, что позволяет сделать вывод о том, что вирус Эпштейна-Барр является кофактором развития неоплазий и рака шейки матки. Увеличение частоты экспрессии ВЭБ в пораженных тканях повышает риск усугубления морфологических изменений в шейке матки. По-видимому, изменения иммунного статуса, обусловленные наличием ВЭБ, облегчают ВПЧ-индуцированный процесс малигнизации цервикального эпителия. То, что иммунодефицит является обязательным компонентом развития вирусной инфекции, которая влияет на тяжесть и исход заболевания, подчеркивают некоторые авторы [18]. Ассоциации этих возбудителей изменяют функциональ- ное состояние и особенности пролиферации многослойного плоского эпителия шейки матки при CIN, способствуя прогрессированию процесса в начальные стадии РШМ. Определение экспрессии ВПГ позволяет говорить о его меньшей роли в патологической пролиферации многослойного плоского эпителия шейки матки, нежели ВЭБ. Данное исследование как первая попытка изучения комплекса вирусных патогенов в поврежденных тканях шейки матки подтвердило предположение о том, что инфицирование ВПЧ реализуется в развитие CIN и РШМ только при предшествующем и сопутствующем микст-воздействии вирусов, вызывающих иммунодефицитные состояния у женщины.

-

1. Винаров, А.З. Микоплазменная инфекция: персистенция и возможная роль в канцерогенезе предстательной железы / А.З. Винаров // Урология сегодня. – 2010. – №4. – С. 24–28.

-

2. Герпесвирусные инфекции / Н.П. Глинских и др. – Екатеринбург, 2001. – 64 с.

-

3. Значение исследования уровня экспрессии онкобелка Е7 вируса папилломы человека 16 и 18 типов в цервикальном материале в диагностике неопластических образований шейки матки / С.Б. Городецкая и др. // Молекулярная биология. – 2010. – №5. – С. 14–19.

-

4. Особенности экспрессии P16ink4a и уровня метаболитов эстрадиола при ВПЧ-ассо-

циированных плоскоклеточных поражениях шейки матки / Т.В. Клинышкова и др. – Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2011. – Т. 10, №2. – С. 45–49.

-

5. Современные методы диагностики и лечения папиллом человека в целях профилактики их озлокачествления / С.В. Ключарева и др. // Российский журн. кожных и венерических болезней. – 2007. – №4. – С. 66–70.

-

6. Козлова, В.И. Вирусные, хламидийные и микоплазменные заболевания гениталий / В.И. Козлова, А.Ф. Пухнер. – СПб., 2000. – 574 с.

-

7. Роль герпетической инфекции при эпителиальных дисплазиях шейки матки и опыт лечения противогерпетическими препаратами / Т.А. Посевая и др. // Вопр. вирусологии. – 1991. – №1. – С. 78.

-

8. Русакевич, П.С. Системный патогенетический подход к диагностике и лечению предраковых заболеваний шейки матки / П.С. Русакевич, К.И. Шмак // Материалы III съезда онкологов и радиологов СНГ. – Мн., 2004. – С. 215.

-

9. Шахгильдян, В.И. Клиническая характеристика, диагностика и лечение цитомегаловирусной инфекции у больных с ВИЧ-инфекцией / В.И. Шахгильдян // Мед. кафедра. – М., 2003. – №1. – С. 29–36.

-

10. Detection of humen papillomavirus types 6 and 11 in pubis and perianal hair from patients with genital warts / I.L. Boxman. et al. // J. Clin. Microbiol. – 1999. – Jul. – №37 (7). – Р. 2270–2273.

-

11. Cruchley, A.T. Epstein-Barr virus: biology and diesease / А.Т. Cruchley, D.M. Williams, G. Nie-

dobitek // Oral Dis. – 1997. – №3 (Suppl. 1). – P. 153–156.

-

12. The relationship of human papillomavirus – related cervical tumors to cigarette smoking, oral contraceptive use, and prior herpes simplex virus type 2 infection / J.R. Daling et al. // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev . – 1996. – Vol. 5, №7. – P. 541– 548.

-

13. The ins and outs of EBV infection / С. Glenda еt al. // Trends in Microbiology. – 2000. – №8. – Р. 185–189.

-

14. Association of Chlamydia trachomatis and human papilloma virus as predisposing factors in cervical intraepithelial neoplasia / J.L. Gonzalez Sanchez et al. // Ginecol. Obstet. Мех. – 1995. – Vol. 63. – P. 422–426.

-

15. Chlamydia trachomatis infection as a risk factor for invasive cervical cancer / Е. Jellum et al. // Int. J. Cancer. – 2000. – Vol. 85, №1. – P. 35–39.

-

16. Lopez-Revilla, R. Prevelence of high-risk human papillomavirus types in Mexican women with cervical intraepithelial neoplasia and invasive carcinoma / R. Lopez-Revilla, L. Martinez-Contreras, М. Sanchez-Garza // Infect Agent Cancer. – 2008. – Vol. 28 (3). – P. 3.

-

17. The role of Chlamydia trachomatis infection in cervical cancer development / J. Markowska et al. // Eur. J. Gynaecol. Oncol . – 1999. – Vol. 20, №2. – P. 144–146.

-

18. HPV and intraepithelial neoplasia recurrent lesions of the lower genital tract: assessment of the immune system / P. Stentella et al. // J. Gen. Virol. – 1996. – Vol. 77. – P. 593–602.

ТО THE QUESTION OF THE ROLE OF THE VIRUS INFECTION OF DEVELOPMENT OF UTERINE CERVIX DYSPLASIA

N.V. Vosnesenskaya1, R.A. Nasirov2, L.I. Trubnikova1, N.A. Savinova1, V.V. Kometova3

Список литературы К вопросу о роли вирусной инфекции в развитии диспластических процессов на шейке матки

- Винаров, А.З. Микоплазменная инфекция: персистенция и возможная роль в канцерогенезе предстательной железы/А.З. Винаров//Урология сегодня. -2010. -№4. -С. 24-28.

- Герпесвирусные инфекции/Н.П. Глинских и др. -Екатеринбург, 2001. -64 с.

- Значение исследования уровня экспрессии онкобелка Е7 вируса папилломы человека и 18 типов в цервикальном материале в диагностике неопластических образований шейки мат-ки/С.Б. Городецкая и др.//Молекулярная биоло-гия. -2010. -№5. -С. 14-19.

- Особенности экспрессии P16ink4a и уровня метаболитов эстрадиола при ВПЧ-ассо-циированных плоскоклеточных поражениях шейки матки/Т.В. Клинышкова и др. -Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии. -2011. -Т. 10, №2. -С. 45-49.

- Современные методы диагностики и лечения папиллом человека в целях профилактики их озлокачествления/С.В. Ключарева и др.//Российский журн. кожных и венерических болезней. -2007. -№4. -С. 66-70.

- Козлова, В.И. Вирусные, хламидийные и микоплазменные заболевания гениталий/В.И. Коз-лова, А.Ф. Пухнер. -СПб., 2000. -574 с.

- Роль герпетической инфекции при эпи-телиальных дисплазиях шейки матки и опыт лечения противогерпетическими препаратами/Т.А. Посевая и др.//Вопр. вирусологии. -1991. -№1. -С. 78.

- Русакевич, П.С. Системный патогенетический подход к диагностике и лечению предраковых заболеваний шейки матки/П.С. Русакевич, К.И. Шмак//Материалы III съезда онкологов и радиологов СНГ. -Мн., 2004. -С. 215.

- Шахгильдян, В.И. Клиническая характеристика, диагностика и лечение цитомегаловирусной инфекции у больных с ВИЧ-инфекцией/В.И. Шахгильдян//Мед. кафедра. -М., 2003. -№1. -С. 29-36.

- Detection of humen papillomavirus types 6 and 11 in pubis and perianal hair from patients with genital warts/I.L. Boxman. et al.//J. Clin. Microbiol. -1999. -Jul. -№37 (7). -Р. 2270-2273.

- Cruchley, A.T. Epstein-Barr virus: biology and diesease/А.Т. Cruchley, D.M. Williams, G. Nie-dobitek//Oral Dis. -1997. -№3 (Suppl. 1). -P. 153-156.

- The relationship of human papillomavirus -related cervical tumors to cigarette smoking, oral contraceptive use, and prior herpes simplex virus type infection/J.R. Daling et al.//Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. -1996. -Vol. 5, №7. -P. 541-548.

- The ins and outs of EBV infection/С. Glen-da еt al.//Trends in Microbiology. -2000. -№8. -Р. 185-189.

- Association of Chlamydia trachomatis and human papilloma virus as predisposing factors in cervical intraepithelial neoplasia/J.L. Gonzalez Sanchez et al.//Ginecol. Obstet. Мех. -1995. -Vol. 63. -P. 422-426.

- Chlamydia trachomatis infection as a risk factor for invasive cervical cancer/Е. Jellum et al.//Int. J. Cancer. -2000. -Vol. 85, №1. -P. 35-39.

- Lopez-Revilla, R. Prevelence of high-risk human papillomavirus types in Mexican women with cervical intraepithelial neoplasia and invasive car-cinoma/R. Lopez-Revilla, L. Martinez-Contreras, М. Sanchez-Garza//Infect Agent Cancer. -2008. -Vol. 28 (3). -P. 3.

- The role of Chlamydia trachomatis infection in cervical cancer development/J. Markowska et al.//Eur. J. Gynaecol. Oncol. -1999. -Vol. 20, №2. -P. 144-146.

- HPV and intraepithelial neoplasia recurrent lesions of the lower genital tract: assessment of the immune system/P. Stentella et al.//J. Gen. Virol. -1996. -Vol. 77. -P. 593-602.