К вопросу о рукописном прототипе старопечатной «Триоди Постной» 1491 года

Автор: Борисова Татьяна Станиславовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории первого печатного издания Триоди Постной, предпринятого Швайпольтом Фиолем в Кракове в 1491 г. Определение рукописного протографа издания проводится на материале одного гимнографического текста - Акафиста Богоматери. Сопоставление текста издания с важнейшими рукописными редакциями Акафиста XIV-XV вв. позволило установить восточнославянское происхождение протографа издания, а также включить его в контекст церковнославянской письменной традиции.

Церковнославянская письменность, византийская гимнография, старопечатные издания, триодь постная, акафист богоматери

Короткий адрес: https://sciup.org/14737216

IDR: 14737216 | УДК: 811.163.1

Текст научной статьи К вопросу о рукописном прототипе старопечатной «Триоди Постной» 1491 года

Для истории церковнославянских старопечатных изданий, в особенности, когда речь идет о editio princeps (первое печатное издание конкретного текста), всегда важен вопрос о рукописных источниках, положенных в их основу. В случае библейских или богослужебных книг, существовавших в огромном количестве рукописных списков, лишь малая часть которых сохранилась до наших дней, маловероятно найти конкретный список, с которого было сделано то или иное издание. Более разрешимой задачей является установление рукописной редакции или традиции, положенной в основу издания, а также определение региона написания протографа издания.

В статье рассматриваются данные вопросы в отношение первого печатного издания Постной Триоди, предпринятого Швайполь-том Фиолем в Кракове в 1491 г. Издание было неоднократно описано в литературе (последнее описание см. в [Немировский, 1971. С. 141–159], там же представлена и исчерпывающая библиографии предшествующих описаний и исследований). Поднимался вопрос и о рукописных источниках издания, на который было дано два взаимоисключающих ответа, а именно:

-

1) гипотеза о болгарском происхождении источника издания, исторически связанная

с именем А. И. Соболевского, а в настоящее время активно поддерживаемая М. А. Мо-миной и Е. М. Шварц [1984. С. 188];

-

2) гипотеза о восточнославянском происхождении источника издания, высказанная Е. Л. Немировским. Точнее, исследователь утверждает, что «оригиналом краковской Триоди Постной был восточнославянский список болгарского протографа» [Немировский, 1971. С. 157]. Данная гипотеза строится на основании двух аргументов: во-первых, на анализе языковых (прежде всего, орфографических) особенностей изданного текста и, во-вторых, на сопоставительном анализе состава чтений.

М. А. Момина справедливо подвергла критике выводы Е. Л. Немировского, сделанные им из анализа орфографии памятника, указывая на то, что все найденные им восточнославянские языковые особенности встречаются и в среднеболгарских рукописях [Момина, Шварц, 1984. С. 188]. К тому же и состав чтений Триоди не может указывать однозначно на происхождение рукописи, поскольку рукописи подобного состава также были характерны не только для восточнославянской, но и для среднеболгарской традиции [Момина, 1985. С. 144].

Таким образом, ни анализ языковых особенностей изданного текста, ни анализ

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 2: Филология © Т. С. Борисова, 2010

состава чтений не дает окончательного ответа на вопрос о происхождении рукописного источника издания. Исследователи трактуют особенности текста издания Фиоля в контексте совершенно различных традиций. Мы считаем перспективным попытаться найти решение этой проблемы путем текстологического анализа составляющих Триодь богослужебных текстов. Лишь сопоставление текстов издания в текстологическом плане со всеми бытовавшими в то время на славянских территориях редакциями и традициями может достоверно указать на ту традицию, которая и легла в его основу.

Проведение полного текстологического анализа церковнославянского текста – задача достаточно трудоемкая и сложная, и выполнить такое исследование по всем триодным текстам в настоящее время не представляется возможным. Наше исследование проводилось на материале только одного текста Постной Триоди – Акафиста Богоматери, поэтому его результаты, несомненно, носят предварительный характер и не могут быть автоматически распространены на весь богослужебный сборник. Вместе с тем научно обоснованные выводы, касающиеся даже небольшого фрагмента сборника, могут сыграть важную роль в установлении происхождения сборника в целом.

Сделаем здесь небольшое отступление и скажем несколько слов о самом исследуемом тексте, а также о его рукописной истории. Акафист Богоматери – один из самых популярных и почитаемых на Руси церковных гимнов – был создан неизвестным византийским автором в период с V по VIII в. Несмотря на огромную исследовательскую литературу, посвященную этому произведению, византолагам до сих пор не удалось ни атрибутировать, ни более точно датировать Акафист (обзор существующих в современной литературе гипотез о происхождении Акафиста см.: [Δετορακης, 1993. C. 22– 41], наиболее полный библиографический список, включающий и исследования последних лет, см.: [Παπαγιάννης, 2006. C. 171– 254]). Славяне впервые познакомились с гимном практически сразу после принятия христианства – в конце IX в., когда был сделан первый церковнославянский перевод Акафиста, предположительно учениками Кирилла и Мефодия – Климентом Охридским или Константином Преславским.

За 10 веков своей рукописной церковнославянской истории Акафист неоднократно переводился и редактировался славянскими книжниками, стремившимися, прежде всего, устранить несоответствия перевода греческому оригиналу. Поскольку и греческий текст гимна также не имел фиксированной формы, но был представлен многочисленными редакциями и традициями, то естественно, что оригиналом для каждой справы становился иной рукописный вариант греческого текста, содержавший отличия от оригинала предыдущей редакции. Эти отличия также последовательно вносились справщиками в славянский текст. Наличие между списками ряда разночтений, восходящих к разночтениям греческих редакций, неопровержимо свидетельствует о принадлежности данных списков к различным редакциям славянского текста, поскольку указывает на проведение систематической справы по греческому оригиналу (о понятии редакции см.: [Панин, 1995. С. 115–116; Момина, Шварц, 1984. С. 190]). Следует учитывать, однако, что количество таких справ должно быть достаточно ограниченным, поскольку каждая из них требовала больших интеллектуальных затрат и глубоких знаний обоих языков, а также неординарных литературных способностей, необходимых для перевода столь сложного поэтического текста, каким был греческий Акафист.

Каждая редакция в своей дальнейшей рукописной истории не существовала обособленно, но, смешиваясь с другими редакциями, образовывала множество компиляций, каждая из которых может быть охарактеризована своим уникальным набором разночтений [Борисова, 2008]. Можно со всей уверенностью утверждать, что сосуществовавшие в одну историческую эпоху на одной территории редакции неминуемо вступали в контакт, образуя компиляции. Таким образом, анализ конкретной компиляции дает исследователю информацию, во-первых, о редакциях, присутствующих в определенном регионе, а во-вторых, позволяет выделить те из них, которые воспринимались писцами как наиболее «правильные».

Итак, попытаемся воссоздать многообразную картину рукописных традиций церковнославянского перевода Акафиста Богоматери в XV в. – во время, когда было сделано описываемое издание. К XV в. на всех славянских территориях полностью вышли из употребления старые редакции Акафиста, которые появились сразу или практически сразу после перевода текста на церковнославянский язык и активно использовались у южных славян вплоть до конца XIII в., а у восточных – вплоть до конца XIV в. Начиная с XIV в. В Болгарии и Сербии основной становится редакция, предположительно составленная на Афоне в конце XIII в. (Афонская редакция, в терминологии М. А. Моминой [1985. С. 144], редакция П – в нашей терминологии [Борисова, 2009. С. 129]). Редакция явилась результатом систематической правки текста перевода по греческому оригиналу и устранила большинство ошибок старых редакций.

Несмотря на свою популярность в южнорусских регионах, эта редакция в полном виде практически не представлена в России, в которой вплоть до XV в. продолжают использоваться старые редакции. В XIV в. на Афоне проводится еще одна справа славянского текста Акафиста с целью его максимального дословного (а иногда и «до-морфемного») приближения к греческому тексту. Можно предположить, что автором данной редакции (редакция Е, в нашей терминологии) был либо сам будущий митрополит Евфимий Тырновский, либо книжник из его окружения (ср. сходные результаты о тексте Литургии преждеосвященных даров, полученные Т. И. Афанасьевой [2004. С. 44]). Тяжеловесность и трудность для понимания текста редакции явились основной причиной того, что редакция практиче- ски не встречается в полном виде, почти сразу же начался процесс ее вырождения – замены вариантов данной редакции на более привычные и понятные книжникам варианты редакции П.

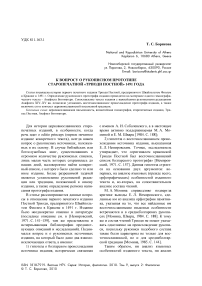

На восточнославянские территории обе эти редакции – не в «чистом» виде, а в форме многочисленных компиляций, образовавшихся в результате их смешения, – приходят в XV в., однако в данных регионах они находятся на периферии рукописной традиции Акафиста. Большинство же восточнославянских списков XV–XVII вв. относятся к особой редакции, существовавшей только в восточнославянских регионах. Эта редакция, названная нами редакцией Р [Борисова, 2009. С. 129–132], вероятно, была создана исключительно для восточных славян книжниками из окружения митрополита Киприана. В восточнославянском регионе редакция Р активно взаимодействовала с южнославянскими по происхождению редакциями П и Е, образуя разнообразные компиляции, количество которых практически равно количеству списков. Иными словами, каждый список представляет собой уникальное (или почти уникальное) сочетание элементов редакций Р, П и Е, при этом редакции Р явно принадлежит лидирующая роль. В общих чертах отношения между редакциями, восстановленные на основе анализа 24 списков XIV – начала XVI вв., относящихся как к южнославянской, так и к восточнославянской традиции, а также двух русских старопечатных изданий, описываются следующей схемой:

Группы списков, выделенные на схеме, были проанализированы по следующим рукописям:

Чистая редакция П:

Компиляция ПЕ: |

XIV в. (2-я пол.), болг. XIV в. (2-я пол.), болг. XIV в. (2-я пол.), болг. XIV–XV вв., болг. XIV в., серб. нач. XV в., серб. XV в., болг. XV в., болг. XV в., болг. XV–XVI вв., болг. |

|

XV в., болг. XV в., болг. |

Чистая редакция Р: |

XV в., русск. XV в., русск. XV в., русск. |

Компиляция РПЕ: |

XV–XVI вв., русск. 1512 г., русск. Москва 1556 г., 1589 |

|

XV в., русск. XV в., русск. XV в., русск. XV в., русск. 1520 г., русск. нач. XVI в., русск. нач. XVI в., русск. |

В табл. 1 представлены основные различия между тремя «чистыми» редакциями, используемые нами в качестве индикаторов для классификации списков. Как уже указывалось выше, при выделении редакций мы опирались, прежде всего, на разночтения, восходящие к вариантам греческих списков. Так, славянские разночтения третьего стиха кукулия стадо , рабъ и раби восходят к разночтениям греческих списков ἡ ποίμνη (зафиксирован, в частности, в рукописи Греческой Национальной Библиотеки Афин под номером 642), ὁ δοῦλος (зафиксировано в греческой рукописной Триоди XII в. из собрания Российской Национальной Библиотеки, г. Санкт-Петербург, под номером GR-230, ГНБ), ὁι δοῦλοι (не найден в исследованных греческих списках, восстановлен на основании славянского текста).

Наряду с вышеуказанными, для классификации рукописей были использованы разнокоренные синонимические или кон- текстуальные синонимические варианты [Панин, 1995. С. 158–161], возникшие вследствие различного перевода одинаковых греческих фрагментов текста. Привлечение данного типа вариантов обосновано в том случае, когда различие между ними настолько существенно, что исключает возможность «бессознательного» изменения текста и однозначно указывает на проведение систематической правки. Так, во втором стихе кукулия греческое τῶν δεινῶν передается в редакции П вариантом бэдъ, в редакциях Е и Р – синонимичным вариантом зълыхъ. Очевидно, что появление данных вариантов не было бы возможным без обращения справщика к греческому оригиналу. Именно поэтому при определении редакций обращение к разнокоренным переводам одного греческого фрагмента столь же обосновано, как и обращение к вариан-

Таблица 1

|

Стих |

Греческий оригинал |

Церковнославянские соответствия |

П |

Е |

Р |

|

Кук.2 |

τῶν δεινῶν |

бэдъ |

+ |

||

|

зълыхъ |

+ |

+ |

|||

|

Кук.3 |

ὁ δοῦλος |

рабъ |

+ |

||

|

ἡ ποίμνη |

стадо |

+ |

|||

|

* oi 6ovXoi |

раби |

+ |

|||

|

5. 7 |

ἀθανάτου |

бесмрьтнаго |

+ |

+ |

|

|

ἀκηράτου |

нетлэннаго |

+ |

|||

|

5. 15 |

ἐξίλασμα |

йцэщенiе |

+ |

||

|

измоленiе |

+ |

+ |

|||

|

9. 9 |

φωτίζουσα |

просвэщаЮщи |

+ |

||

|

φυλάττουσα |

хранЯщи |

+ |

+ |

||

|

9. 10 |

ἀπάνθρωπον |

безчловэчна |

+ |

+ |

|

|

немлъстива |

+ |

||||

|

9. 16. |

πιστῶν |

вэрнымь |

+ |

||

|

Περσῶν |

персомъ |

+ |

+ |

||

|

11. 1 |

ἀληθείας |

блгочьстия |

+ |

||

|

истинэ |

+ |

+ |

|||

|

13. 8 |

ἐκλάμπουσα |

въсiявъши |

+ |

+ |

|

|

йблистающи |

+ |

||||

|

15. 6 |

χώρα |

село |

+ |

||

|

въмэстилище |

+ |

+ |

|||

|

17. 8. |

φιλοσόφους ἀσόφους |

философы немоУдры |

+ |

||

|

любопрэмЮдрых непрэмЮдрыхъ |

+ |

||||

|

любомЮдрьцЯ немЮдры |

+ |

||||

|

18. 4 |

καθ’ ἡμᾶς ἄνθρωπος |

по намъ человэкъ. |

+ |

||

|

καθ’ ἡμᾶς ὅμοιος |

по насъ подобенъ |

+ |

|||

|

καθ’ ἡμᾶς πρόβατον |

по насъ йвчя |

+ |

|||

|

19. 6. |

ἡ στήλη |

стлъпе |

+ |

||

|

тэло |

+ |

+ |

|||

|

19. 12. |

τὸν φθορέα |

губителэ |

+ |

||

|

тлителэ |

+ |

+ |

|||

|

21. 6. |

ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου |

заре мысльнаго слнца |

+ |

||

|

луче оУмнаго слнца |

+ |

||||

|

луче разумнаго слнца |

+ |

||||

|

21. 7 |

βολὶς |

сиянiе |

+ |

||

|

λαμπτὴρ |

свэтило |

+ |

+ |

||

|

21. 17 |

ζωὴς μυστικὴς εὐωχία |

жизни таинныЯ блгое наслажденiе |

+ |

||

|

живота таинного гощенiе |

+ |

||||

|

животе таиннаго веселiя |

+ |

Окончание табл. 1

|

Стих |

Греческий оригинал |

Церковнославянские соответствия |

П |

Е |

Р |

|

23. 2 |

ναόν |

црковь |

+ |

||

|

храмъ |

+ |

+ |

|||

|

23. 11 |

ἱερέων |

сщенникомъ |

+ |

+ |

|

|

iерэймъ |

+ |

||||

|

23. 16. |

χρωτὸς…θεραπεία |

тэла врачеванiе |

+ |

||

|

φωτὸς... θεραπεία |

свэта служителю |

+ |

+ |

||

|

23. 17. |

προστασία |

прэдстателнице |

+ |

+ |

|

|

σωτηρία |

спасенiе |

+ |

|||

|

24. 4. |

συμφορᾶς |

скръби |

+ |

||

|

напасти |

+ |

+ |

|||

|

24. 5. |

μελλούσης |

бЮдЮщЮЯ |

+ |

||

|

грЯдЮщЮЯ |

+ |

+ |

Основные разночтения между редакциями Акафиста XIV – начала XVI в.

же обосновано, как и обращение к вариан- там, отражающим греческие разночтения [Темчин, 1998. С. 195].

При нумерации стихов Акафиста мы использовали систему, принятую в греческой и западно-европейской библиографии: первое число указывает на порядковый номер икоса в греческом оригинале (от 1 до 24), второй стих – на номер стиха в икосе. Куку- лий (възбраньноУмоУ

воеводэ ) не включает-

ся в состав икосов и сокращенно обозначается Кук.

Подведем итог нашему краткому обзору рукописных традиций Акафиста в эпоху появления editio princeps.

Как мы уже указывали выше, на восточ- нославянских территориях в ХV в. сосуществуют редакции П, Е и Р. Их сосущество- вание неминуемо приводит к сознательному или бессознательному смешению с образованием разнообразных компиляций, количество которых приближается к количеству списков.

В южнославянских регионах ситуация была иной. Там господствует редакция П. Редакция Е находится на периферии рукописной традиции и практически не используется книжниками ни в чистом виде, ни в качестве источника компиляций. Редакция Р вообще не присутствует. Итак, большинство южнославянских списков этой эпохи – это редакция П в чистом виде, меньшинство

(менее 20 %) – компиляции с использованием редакции Е.

Из сказанного выше следует, что тогда как элементы редакций Е и П в XV в. достаточно свободно проникают из южнославянских регионов, где начали функционировать данные редакции, на восточнославянские территории, элементы редакции Р строго локализованы в восточнославянском регионе. С другой стороны, при всем разнообразии восточнославянских компиляций Акафиста в XV–XVI вв. мы не обнаружили ни одной, где бы хотя бы в малой части не использовались бы варианты редакции Р.

Итак, для установления восточнославянского происхождения рукописи необходимо наличие в ней вариантов редакции Р. При этом достаточно небольшого количества этих элементов, поскольку ряд восточнославянских списков, отнесенных нами к компиляции ПР, содержит сравнительно малое количество (от 3 до 6) разночтений редакции Р. Иными словами, наличие / отсутствие вариантов, однозначно характеризующих редакцию Р, вне зависимости от количества этих элементов, может быть достаточным основанием для локализации списка в восточнославянском или южнославянском регионе соответственно.

Итак, выделим из списка разночтений, представленного в табл. 1, те, в которых редакция Р отличается от редакций П и Е, и проверим, как отразились они в предполо-

Таблица 2

|

Стих |

Варианты редакций П и Е |

Варианты редакции Р |

Варианты издания Фиоля |

|

Кук.3. |

рабъ/ стадо |

раби |

рабы |

|

9. 10. |

безчловэчна |

немлъстива |

немлъстива |

|

13. 8. |

въсiявъши |

йблистающи |

въсiявъши |

|

17. 8. |

философы немоУдры |

любомЮдрьцЯ немЮдры |

любомЮдрьцЯ немЮдры |

|

18. 4. |

по насъ подобенъ/ по насъ йвчя |

по намъ человэкъ |

по насъ подобенъ |

|

21. 6. |

заре мысльнаго слнца/ луче оУмнаго слнца |

луче разумнаго слнца |

луче разумнаго слнца |

|

21. 17. |

жизни таинныЯ блгое наслажденiе / живота таинного гощенiе |

животе таиннаго веселiя |

жизни таинныЯ блгое наслажденiе |

|

23. 11. |

сщенникомъ |

iерэймъ |

iерэймъ |

|

23. 16. |

свэта служителю |

тэла врачеванiе |

тэла врачеванiе |

Таблица 3

|

Стих |

Греческий оригинал |

Редакция П |

Редакция Е |

Редакция Р |

Издание Фиоля |

|

Кук. 6. |

κράζω |

зовЮ |

зовемъ |

зовемъ |

|

|

4.3. |

εὔκαρπον |

блгоплодовита |

плодовита |

благоплодная |

благоплодная |

|

5.9. |

φύουσα |

рождьши |

порождьши |

порождьши |

|

|

9.10. |

ἐκβαλοῦσα |

изгонЯщи |

изметнЮвши |

измэтаЮщи |

измэтаЮщи |

|

11.11. |

τὴν ζωήν |

жизни |

живота |

живота |

|

|

13.10. |

ἀγλαόκαρπον |

благоплодно |

свэтлоплодовито |

блгоплодовитое |

блгоплодовитое |

|

14.5. |

αὐτῷ |

томоУ |

емоУ |

емоУ |

|

|

19.14. |

νυμφεύσεως |

невэстителя |

оУневэщанИа |

оУневэщанИа |

|

|

22.4. |

ἀποδήμους |

йшьдьшимъ |

йшелникомъ |

йшелникомъ |

|

|

23.15. |

καταπίπτουσι |

падаЮть |

ниспадаЮть |

ниспадаЮть |

|

Сопоставление разночтений между редакциями с вариантами издания Фиоля

Однокоренные синонимические варианты в тексте издания Фиоля

жительном протографе издания Фиоля (табл. 2).

Из анализа табл. 2 следует, что из 9 вариантов-индикаторов, рассмотренных нами, 6 вариантов текста издания Фиоля однозначно указывают на редакцию Р и только три – на южнославянские редакции. Очевидно, что столь значительное сходство с редакцией Р не могло возникнуть случайно, оно свидетельствует о связи прототипа издания с данной редакцией.

Дополнительные аргументы в пользу наличия данной связи находим при анализе однокоренных синонимических вариантов между редакциями, которые, в отличие от рассмотренных выше разночтений, не носят столь принципиального характера. Отметим, что сами по себе эти разночтения не могут быть положены в основу классификации списков, поскольку могут появиться не только в результате систематической правки, но и в результате бессознательных изменений текста. Их возможно использовать лишь в качестве дополнительных оснований для отнесения списка к той или иной редакции или компиляции. При сопоставлении текста издания Фиоля с вариантами редакций были выделены следующие совпадения в однокоренных вариантах (табл. 3).

Таким образом, в тексте издания Фиоля было выявлено значительное количество вариантов, свойственных редакции Р, что однозначно указывает на связь рукописного протографа издания с данной редакцией. А этого, в свою очередь, более чем достаточно для того, чтобы установить восточнославянское происхождение источника издания (вспомним, что в некоторых русских рукописях, охарактеризованных нами как компиляция ПР, количество вариантов редакции Р значительно меньше).

Итак, доказав, что одним из источников компиляции протографа издания Фиоля была редакция Р, попытаемся теперь выявить и другие источники. Для этого вернемся к вариантам-индикаторам Таблицы 1 и рассмотрим, как распределились варианты других редакций в тексте издания.

Отметим, что из 23 вариантов, рассмотренных нами в табл. 1, кроме 6, однозначно характеризующих редакцию Р, было отмечено 11 вариантов, характерных как для редакции Р, так и для редакции Е, а также 6, характерных для редакции П (подробнее см. табл. 4).

Подчеркнем, прежде всего, что элементы разных редакций относительно равномерно представлены по всему тексту издания. Следовательно, можно исключить достаточно распространенную для средневековой письменности ситуацию, когда компиляция составляется путем механического соединения частей из разных списков. Равномерное распределение вариантов редакций свидетельствует, что перед нами сознательная правка текста одной редакции по другой. Попытаемся определить, какие же редакции были положены в основу данной сознательной правки.

Отметим, что ни один из отмеченных в табл. 4 вариантов не характеризует исключительно редакцию Е. Все варианты редакции Е, отмеченные в тексте издания, при- сутствуют одновременно и в редакции Р. Заметим, что между данными двумя редакциями много общих черт – именно на очевидной их общности и основывается наше предположении о том, что славянским текстом, положенным в основу редакции Р, был текст редакции Е. Следовательно, логично исключить из источников компиляции редакцию Е, предположив, что все варианты, характерные для данной редакции, были заимствованы из редакции Р.

Из табл. 4 явно следует также, что вторым источником компиляции, представленной в издании Фиоля, была южнославянская редакция П. Само по себе присутствие данной редакции на восточнославянской территории и использование ее, наряду с редакцией Р, в качестве источника компиляций было явлением довольно обычным. Среди рассмотренных нами восточнославянских списков три мы квалифицировали как компиляции данных двух редакций (компиляция ПР): Триодь Постная, ГБЛ 304 25, Часослов с восследованием, ГНБ, Титов 1467 и Псалтирь с восследованием, ГНБ, F.n.I. 28. Все три рукописи датированы XV в.

Попытаемся определить, не восходит ли текст издания к одной из традиций, представленных в вышеуказанных списках. Сопоставление основных разночтений между данными списками и изданием (вновь ограничиваемся вариантами, восходящими к греческим разночтениям, а также разнокоренными синонимическими заменами) показало, что из 29 разночтений текст ГБЛ 304 25 совпал с текстом издания лишь в 6 вариантах, Тит. 1467 и F. n. I. 28 – в 11. Следовательно, ни один из изученных нами рукописных списков не может быть отнесен к той же традиции, что и рукописный прототип издания. Различия между ними настолько существенны, что позволяют предположить, что соответствующие компиляции возникли независимо друг от друга и составляли отдельные традиции.

Итак, ни рукописного прототипа издания, ни конкретной традиции, к которой относился данный прототип, среди рукописных списков обнаружить не удалось. Очевидно, что в основу издания была положена некая уникальная независимая компиляция, обладавшая существенными различиями от всех компиляций, представленных в рукописях. Поскольку количество традиций Акафиста в XV–XVI вв. огромно, мы

Таблица 4

|

Стих |

Греческий оригинал |

Церковнославянское соответствие издания Фиоля |

Соответствующая редакция / редакции |

|

Кук.2 |

τῶν δεινῶν |

зълыхъ |

Е, Р |

|

Кук.3 |

* oi dovAoi |

раби |

Р |

|

5. 7. |

ἀκηράτου |

нетлэннаго |

П |

|

5. 15 |

ἐξίλασμα |

йцэщенiе |

П |

|

9. 9 |

φυλάττουσα |

хранЯщи |

Е, Р |

|

9. 10 |

ἀπάνθρωπον |

немлъстива |

Р |

|

9. 16. |

Περςῶν |

персомъ |

Е, Р |

|

11. 1 |

ἀληθείας |

истинэ |

Е, Р |

|

13. 8 |

ἐκλάμπουσα |

въсiявъши |

П |

|

15. 6 |

χώρα |

въмэстилище |

Е, Р |

|

17. 8. |

φιλοσόφους ἀσόφους |

любомЮдрьцЯ немЮдры |

Р |

|

18. 4 |

καθ’ ἡμᾶς ὅμοιος |

по насъ подобенъ |

Е, Р |

|

19. 6. |

ἡ στήλη |

тэло |

Е, Р |

|

19. 12. |

τὸν φθορέα |

тлителэ |

Е, Р |

|

21. 6. |

ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου |

луче разумнаго слнца |

Р |

|

21. 7 |

βολὶς |

сиянiе |

П |

|

21. 17 |

ζωὴς μυστικὴς εὐωχία |

жизни таинныЯ блгое наслажденiе |

П |

|

23. 2 |

ναόν |

црковь |

П |

|

23. 11 |

ἱερέων |

iерэймъ |

Р |

|

23. 16. |

χρωτὸς…θεραπεία |

тэла врачеванiе |

Р |

|

23. 17. |

προστασία |

прэдстателнице |

Е, Р |

|

24. 4. |

συμφορᾶς |

напасти |

Е, Р |

|

24. 5. |

μελλούσης |

грЯдЮщЮЯ |

Е, Р |

Распределение вариантов-индикаторов редакций в тексте издания

не можем исключить, что данная компиляция реально существовала в восточнославянской письменности и была утрачена впоследствии. Возможно, впрочем, и иное объяснение уникальности текста, представленного в издании. Уникальная компиляция ПР могла возникнуть непосредственно при подготовке текста Акафиста к изданию – в результате систематической редакторской правки.

В любом случае, можно утверждать, что вариант текста, легший в основу издания, возник в результате сознательного исправ- ления восточнославянской редакции Р, проведенного на основе южнославянской редакции П. В результате этой справы часть вариантов редакции Р были заменены на соответствующие редакции П, иными словами, составлена компиляция вышеуказанных двух редакций.

Подведем итог исследования. На основании сопоставления текста Акафиста Богоматери, изданного Швайпольтом Фиолем в Кракове в 1491 г. в составе Постной Триоди с рукописными редакциями Акафиста XIV–XVI вв., было установлено, что:

-

• список, положенный в основу издания, был восточнославянского происхождения;

-

• в основу издания была положена компиляция восточнославянской редакции ХV в. (редакции Р) с южнославянской редакцией П, составленной в конце XIII – XIV в. Подобная компиляция могла быть взята готовой из восточнославянской рукописной традиции, а также могла быть составлена в процессе редакторской подготовки текста издания. На последнее косвенно указывает тот факт, что сходной компиляции в рукописной традиции обнаружить не удалось.

Поскольку наше исследование проводилось на материале лишь одного текста из Постной Триоди, изданной Фиолем, мы не можем автоматически распространить полученные нами выводы на весь богослужебный сборник. Однако результаты нашего исследования в сочетании с наблюдениями Е. Л. Немировского над языком и составом чтений Триоди Фиоля можно считать серьезным аргументом в пользу восточнославянского происхождения всего текста сборника.

Список сокращений

ГНБ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)

ГБЛ – Российская государственная библиотека (Москва)

НБКМ – Национальная библиотека им. Св. Кирилла и Мефодия

Материал поступил в редколлегию 25.11.2009

REGARDING THE WRITTEN PROTOTYPE OF THE TRIODIUM’S FIRST (1491) EDITION