К вопросу о секреторной, моторной и гемопоэтической функции желудка у больных хронической лучевой болезнью

Автор: Дощенко В.Н.

Статья в выпуске: S1, 2000 года.

Бесплатный доступ

Исследованы секреторная, моторная и гемопоэтическая функции печени у 250 больных хронической лучевой болезнью. Выявлено снижение секреторной функции у части больных до гистаминрезистентной ахлоргидрии, а также протеолитической и гемопоэтической функций желудка. Эти нарушения коррелировали с дозой облучения и выраженностью гематологического и неврологического синдромов. Выделены три периода в динамике этих нарушений. Даны лечебно-профилактические рекомендации.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169835

IDR: 170169835

Текст научной статьи К вопросу о секреторной, моторной и гемопоэтической функции желудка у больных хронической лучевой болезнью

Secretory, motor and blood-forming function of the liver was studied in the group of 250 patients with chronic radiation sickness. In a part of the patients decrease in secretory function up to histamine - resistant achlorhydrya as well as in proteolytic and blood-forming function of the stomach was found. There was correlation between the damages were and radiation dose as well as degree of expression of haematologic and neurologic syndromes. Dynamics of the changes had three periods. Therapeutic and prophylactic recommendations were given.

Нами была обследована группа больных хро нической лучевой болезнью ; наблюдение про водилось на здравпункте , амбулаторно и в ста ционаре .

У всех больных однократно и у части повторно исследовали желудочную секрецию фракционным способом с кофеиновым пробным завтраком с прибавлением метиленовой сини .

У больных с полной ахлоргидрией проведена гистаминовая проба и определена протеолитичес кая способность желудочного содержимого . У час ти больных с разной степенью тяжести хрониче ской лучевой болезни определяли гемопоэтиче скую активность желудочного содержимого мето дом крысоретикулоцитарной реакции .

Фракционное исследование с кофеиновым воз будителем секреции и гистаминовую пробу вы полняли по общепринятой методике . Протео литическую способность желудочного содержи мого определяли по способу Метта .

Крысоретикулоцитарную реакцию (проба Зингера) проводили следующим образом. У белых крыс весом 150-200 г, находящихся на однородной диете, трехкратно определяли уровень ретикулоцитов в периферической крови. В опыт отбирали крыс, у которых не было резких колебаний уровня ретикулоцитов. Подопытным крысам подкожно вводили профильтрованное и нейтрализованное желудочное содержимое от обследуемых больных в количестве 1 см3. На протяжении последующих 4-5 дней вновь подсчитывали количество ретикулоцитов. Желудочное содержимое от одного больного вводили одновременно двум крысам. При увеличении числа ретикулоцитов у этих животных более чем на 100% реакцию оценивали как положительную; при меньшем возрастании среднего уровня ретикулоцитов или при возрастании в 2 раза, но только у одной из подопытных крыс, - как слабоположительную, при сохранении прежнего уровня ретикулоцитов у обеих крыс - как отрицательную.

В качестве контроля основной методики было обследовано фракционным методом с кофеино вым завтраком 50 практически здоровых лиц .

Подавляющее большинство больных (3/4) бы ло в возрасте от 20 до 30 лет , около 1/4 из них составляли женщины . Все обследованные рабо тали в неблагоприятных условиях со значитель ным превышением предельно допустимых уров ней внешнего излучения с возможностью поступ ления в организм небольших количества α - и β - активных веществ . Стаж работы в данных усло виях составлял у большинства больных от 1 до 5 лет .

По данным индивидуального фотоконтроля , обследованные были разделены на 6 групп в за висимости от суммарной дозы внешнего γ - облуче - ния . У половины больных доза облучения состав ляла 201-400 р. Помимо этого , нами учитывались и так называемые « среднегодовые дозы ».

Радиометрическое исследование кала и мочи выявило наличие α - и β - активных веществ . В час тности , у всех обследованных в суточном коли честве мочи и кала ( суммарно ) обнаруживали β - активность в количестве 1-10 тыс . расп / мин.

Кроме основного повреждающего воздействия внешнего излучения , в воздухе помещений , где работали обследуемые , содержались различные химически активные вещества - окислы азота , йод , фтористые соединения , эфир , металлическая ртуть . Однако концентрация указанных веществ была небольшая , и возможность токсического воз действия их с достаточной достоверностью ис ключается .

При динамическом наблюдении на здравпункте и клиническом обследовании в стационаре у по давляющего большинства больных была диа гностирована хроническая лучевая болезнь II сте пени , у небольшой части лиц - I и III степени .

Результаты клинических наблюдений

Жалобы диспептического характера предъявляла лишь небольшая часть больных. Наиболее часто больные указывали на нарушение аппетита (у 1/4 обследованных), в то время как отрыжка, тошнота, боли в эпигастральной области, поносы имели место лишь в единичных случаях. Также маловыраженными оказались объективные данные при обычном клиническом обследовании органов пищеварения. Отклонения были выявлены у 1/6 больных (небольшое увеличение печени, су- хость и обложенность языка, болезненность при пальпации в эпигастральной области).

У подавляющего большинства лиц , обследо ванных невропатологом , отмечены изменения со стороны нервной системы , характерные для хро нической лучевой болезни .

При многократном исследовании перифери ческой крови у всех больных , за исключением не скольких человек , выявлялась лейкопения раз личной степени выраженности , у большинства - умеренная тромбоцитопения . Снижение гемогло бина , чаще с повышением цветового показателя до 0,9-1,0, встречалось лишь у тяжелобольных .

У 1/3 обследованных выявлена ахлоргидрия , в то время как лиц с повышенной кислотностью же лудочного содержимого было в три раза меньше . В контрольной группе ахлоргидрия встречалась в 3 раза реже , а повышение кислотности - в 3 раза чаще , чем в основной группе обследованных .

Была отмечена зависимость степени угнетения секреторной функции от суммарной и среднегодо вой дозы . Так , у лиц с минимальными среднегодо выми дозами ахлоргидрия встречалась менее чем в 1/3 случаев , у лиц же с максимальными средне годовыми дозами ахлоргидрия имела место почти у половины больных .

Угнетение секреторной функции при одина ковой среднегодовой дозе возрастало с увеличе нием стажа работы . Оно зависело также и от рит ма облучений .

При одинаковой ' суммарной дозе ахлоргидрия у аппаратчиков отмечена в 2 раза чаще , чем у слесарей . Это различие может быть объяснено неодинаковым ритмом облучений . Аппаратчики подвергались ежедневному систематическому пе реоблучению (0,3-1,0 р, реже 2-3 р за один рабо чий день ), в то время как слесари на фоне облу чения в толерантных дозах (0,05 р в день ) изредка подвергались массивным облучениям (10-15 р за один рабочий день ).

Зависимости угнетения секреторной функции от интенсивности выведения β - активных веществ с мочой и калом не наблюдалось .

Глубина секреторных нарушений коррелиро вала с выраженностью и характером изменений со стороны нервной системы . У больных с более ранними и менее глубокими изменениями нервной системы ( синдром нарушения нервно - сосудистой регуляции и астенический синдром ) наряду с ахлоргидрией , которая чаще была функциональ ной , имело место и повышение кислотности .

Среди больных с органическим поражением нервной системы ахлоргидрия встречалась у по ловины обследованных , при этом чаше она была гистаминрезистентной .

У больных со сниженной кислотностью стойкая выраженная лейкопения встречалась в 4 раза ча ще , чем у лиц с нормальной и повышенной ки слотностью ; аналогичная зависимость отмечена и в отношении частоты тромбоцитопении .

Помимо угнетения секреторной функции , оце ниваемой по величине кислотности на кофеин , а у части больных - на гистамин , были отмечены сле дующие отклонения .

У 1/3 больных с максимальными среднего довыми дозами секреция оказалась повышенной натощак и сниженной после пробного завтрака ( наличие так называемой « спонтанной активности секреторного аппарата »).

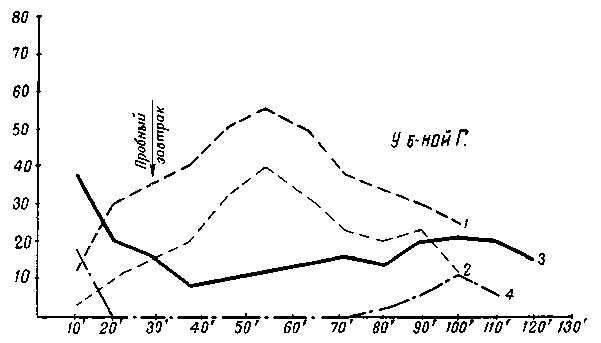

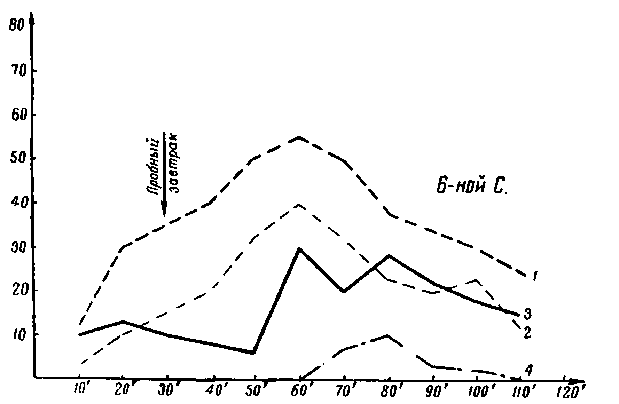

Более чем у половины больных с максималь ным облучением реакция на кофеин отсутст вовала или была снижена ; иными словами , у этих больных наблюдались секреторные кривые тор мозного или астенического типа ( рис . 1 и 2).

Рис . 1. Тормозной тип кривой кислотности у больной Г .:

1 - нормальная кривая общей кислотности ( по Черноруцкому ): 2 - нормальная кривая кислотности по свободной НС l ( по Черноруцкому ); 3 - кривая общей ки слотности у данной больной ; 4 - кривая кислотности по свободной НС l у данной больной

Рис . 2. Астенический тип кривой кислотности у больной С . Обозначения те же , что и на рис . 1

Эвакуация жидкого пробного завтрака у по ловины обследованных оказалась замедленной .

В желудочном содержимом часто отмечалась значительная примесь слизи , реже крови и желчи .

Р е з у л ь т а т ы г и с т а м и н о в о й п р о б ы . Количество желудочного содержимого после гистамина по сравнению с секрецией на кофеин существенно не возрастало . У половины обследованных гистаминовая проба оказалась отрицательной . Среди больных с положительной реакцией на гистамин преобладали лица с легкой формой заболевания .

П р о б а М е т т а . Протеолитическая способ ность желудочного содержимого оказалась сни женной у больных с ахлоргидрией и нормальной - при сохраненной секреции соляной кислоты . От четливо корреляции результатов пробы Метта с уровнями облучения выявлено не было .

К р ы с о р е т и к у л о ц и т а р н а я р е а к ц и я . У всех обследованных с высокими дозами облучения реакция была отрицательной . Заболевание у этой группы лиц характеризова лось глубоким поражением нервной системы и системы крови и у трех больных закончилось ле тально . У 1/3 лиц с относительно невысокими до зами облучения реакция была положительной .

У половины обследованных , несмотря на по вторное систематическое лечение , существенной динамики не выявлено . Сохранялась стойкая ахлоргидрия . Следует отметить , что эта группа в отличие от предыдущей характеризовалась более выраженными проявлениями хронической лучевой болезни , в том числе и со стороны желудочно кишечного тракта .

У небольшой части больных произошло сни жение секреторной функции , иногда до ахлоргид рии ( у семи больных ). Одновременно наблюда лось ухудшение и в общем течении заболевания .

Приведенные данные полностью совпадают с экспериментальными исследованиями [5, 6, 14,

-

17, 19], а также с результатами клинических на блюдений [10, 20-23].

II п е р и о д - более выраженные функциона-льные нарушения с возникновением начальных органических изменений . Для этого периода ха рактерно нарастание угнетения секреторной функции , чаще встречается гистаминрезистентная ахлоргидрия , возникает снижение гемопоэтиче ской активности желудочного содержимого . Кли нические симптомы нарушения пищеварения на блюдаются редко .

Больные в этот период подлежат безусловно му выводу из зоны лучевого воздействия . Тера певтические мероприятия дают эффект лишь при длительных и повторных курсах комплексного ле чения .

III п е р и о д - стойкие функциональные и отчетливые органические изменения . Угнетение секреторной функции встречается в этом периоде у большинства больных . Ахлоргидрия , как прави ло , гистаминрезистентная , крысоретикулоцитар ная реакция отрицательная . Появляются клиниче ские симптомы нарушения пищеварения ( отрыжка , тошнота , гастрогенные поносы ).

Указанные явления развиваются чаще при сум марных дозах облучения не меньше 400-500 р в поздние сроки хронической лучевой болезни ( че рез 2-3, а иногда 4-5 лет после первых симптомов заболевания ).

Терапия таких больных малоэффективна , по этому усилия врачей должны быть направлены на профилактику возникновения подобных проявле ний ( своевременный вывод больных из условий лучевого воздействия , систематическое лечение в I и II периодах болезни ).

Высокая спонтанная секреторная активность при отсутствии реакции на кофеин , лабильность секреторной функции при исследовании в ди намике и наличие четкой корреляции глубины по ражения нервной системы и степени угнетения секреции , показанные в данной работе , также под крепляют представление о нервно - рефлекторном генезе этих нарушений .

Некоторую роль , особенно у больных с мак симальной интенсивностью облучений , играло , возможно , и непосредственное действие радиации на желудок .

Патогенез секреторных нарушений у обсле дованных больных может быть представлен сле дующим образом :

Основное значение следует придавать выводу из условий лучевого воздействия , комплексному общеукрепляющему и гемопоэтическому лечению .

Во II периоде при тех же требованиях к осо бенностям пищевого рациона большее значение приобретают заместительная терапия , средства , направленные на стимуляцию секреторной функ ции ; показано применение пиридоксина , фолиевой кислоты , витамина B 12 . Лечебные мероприятия следует проводить длительными , повторными курсами .

В III периоде заместительную терапию у бо льных с ахлоргидрией следует проводить непре рывно , даже при отсутствии выраженных клиниче ских симптомов нарушения пищеварения . Боль шое значение следует придавать витамину B 12 и различным препаратам печени ( камполон , анти - анемин и др .). Стол должен быть механически щадящим , с некоторым ограничением жира и включением таких продуктов , как творог , просто кваша , кефир .

Выводы

I период - начальные нестойкие функциональ ные нарушения , характеризующиеся лабильно стью отдельных тестов с тенденцией к норма лизации их после прекращения лучевого воз действия .

II период - более выраженные функциональ ные нарушении с возникновением начальных ор ганических изменений у больных . В этом периоде чаще встречается стойкая ахлоргидрия , отмеча ются более выраженные отклонения со стороны периферической крови и нервной системы .

Список литературы К вопросу о секреторной, моторной и гемопоэтической функции желудка у больных хронической лучевой болезнью

- Быков К.М. Кора головного мозга и внутренние органы. Медгиз, 1954.

- Блex П.Л., Черепанова Г.Н. Клиника и терапия различных форм лучевых поражений. М., 1958.

- Ганшина А.И. Изменение сосудистой стенки в первые три недели после лучевого воздействия. Рукопись, 1950.

- Глазунов И.С. Журнал невропатологии и психиатрии, 1955, вып. 3.

- Гликсон Э.Б. Реактивность желудочных желез при детальном рентгеновском облучении. Рукопись, 1949.

- Гликсон Э.Б. Об изменении желудочной секреции при тотальном рентгеновском облучении на собаках. Рукопись, 1950.

- Горизонтов П.Д. В сб.: Патологическая физиология острой лучевой болезни. Медгиз, 1958, стр. 5.

- Григорьев Ю.Г. Вестник рентгенологии и радиологии, 1954, № 5, 3.

- Гуськова А.К. Неврологические синдромы хронической лучевой болезни. Диссертация докторская. М., 1956.

- Канаревская А.А. Материалы к изучению патогенеза расстройств секреторной функции желудка. Рукопись, 1958.

- Краевский Н.А. Очерки патологической анатомии лучевой болезни. Медгиз, 1957.

- Куршаков Н.А. Развитие лучевой болезни и патогенетическая терапия. Рукопись, 1954.

- Курцин И.Т. Новый метод функциональной диагностики заболеваний желудка у человека. Изд-во АМН СССР, 1953.

- Лаптева-Попова М.С. Материал к патогенезу лучевых поражений в свете гематологических данных. Диссертация. М., 1955.

- Лемберг В.К. Патологическая анатомия некоторых форм исходов хронической лучевой болезни. Рукопись, 1958.

- Ливанов М.Н. Нарушение корковых функций и отражение этих нарушений в развитии лучевой болезни. Бюллетень радиационной медицины, 1956, № 3, 3.

- Миронова Г.В., Савина Н.А. Гемопоэтический фактор в слизистой желудка собаки после воздействия разных видов и доз радиации. Рукопись, 1953.

- Никифорова Е.П., Еманова Е.А., Заботина А.Я. Динамика изменений функции желудочно-кишечного тракта у лиц, ранее работавших на радиохимическом производстве. Рукопись, 1947.

- Перепелкин С.Р. Нарушения секреторной функции и процессов всасывания в желудочно-кишечном тракте у собак при лучевой болезни. VIII Всесоюзный съезд физиологов, биохимиков и фармакологов. Тезисы докладов, 1955.

- Рынкова Н.Н. Нарушение функций желудка при лучевой интоксикации. Рукопись, 1953.

- Рынкова Н.Н. Нарушение функций желудка и патогенетическая терапия при лучевой болезни. Рукопись, 1953.

- Рынкова Н.Н. Секреторные нарушения желудка при хронической лучевой болезни. Бюллетень радиационной медицины, 1956, № 4.

- Рынкова Н.Н. В кн.: Труды конференции, посвященной 45-летию научной деятельности проф. Н.А. Куршакова. М., 1958.

- Тагунова Г.А. Исследование морфологических изменений в желудочно-кишечном тракте при воздействии различных видов ионизирующих излучений. Рукопись, 1953.

- Шиходыров В.В. Изменение желудочно-кишечного тракта при общем однократном облучении рентгеновскими лучами. Рукопись, 1951.

- Яковлева В.И., Лукашева В.И. В кн.: Вопросы клиники лучевой болезни. М., 1956.

- Bloom W. Histopathology of irradiation from external and internal sources. New York-Toronto-London, 1948.

- Ellinger T. Radiology, 1943, 40, N 1, 62.

- Кullandеr J. Acta radiologica, 1947, 28.

- Tullis J. Amer. Journ. Pathol., 1949, 25, 5.