К вопросу о социальном устройстве срубной КИО по материалам Лабазовского курганного могильника

Автор: Купцова Л.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 3-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема социального устройства срубной культурно-исторической общности. Для получения более точной информации по данному вопросу необходимо всестороннее изучение каждого исследуемого памятника срубной КИО. На основании анализа погребального обряда и инвентаря Лабазовского курганного могильника срубной культуры делается попытка построения социальной модели общества, оставившего данный некрополь.

Социальное устройство, социальные отношения, дифференциация общества, срубная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/148200012

IDR: 148200012 | УДК: 902.6

Текст научной статьи К вопросу о социальном устройстве срубной КИО по материалам Лабазовского курганного могильника

В настоящее время в археологической науке в связи с достаточно большим объемом накопленного материала значительный интерес проявляется к изучению социального устройства древних обществ. Эта тема активно обсуждается и исследователями срубной КИО. У археологов на сегодняшний день имеются устоявшиеся представления о погребальном обряде, хозяйстве, датировке, локальных особенностях сложения срубной культуры на той или иной территории. Исходя из совокупности этих данных делаются попытки построить социальную модель срубного общества. Среди мнений, представленных в литературе по данному вопросу, можно выделить два основных направления:

-

1) Срубное общество имело глубокую социальную дифференциацию как на раннем, так и на последующих этапах своего развития1.

-

2) Срубная культура представляла собою позднее первобытное общество, только подходящее к стадии разложения. Социально выделенные погребения встречаются лишь на этапе возникновения срубной КИО2.

В основном для построения социальной модели древних обществ учитываются следующие параметры: трудозатраты при совершении погребе-ния3, дополнительные элементы оформления погребальной камеры, зачатки архитектурного строительства при сооружении кургана4, характеристика сопровождающего погребального инвентаря5. Как правило, считается, что совокупность этих данных дает представление о существовании тех или иных слоев населения древнего общества, оставившего определенный погребальный памятник.

Существует и несколько иная точка зрения, суть которой сводится к тому, что, вероятно, ва-

Купцова Лидия Владимировна, документовед археологической лаборатории.

риант курганной ингумации как способа захоронения в первобытных обществах использовался в отношении меньшинства умерших. То есть в курганах захоронены не все представители социума, а лишь его наиболее значимая в социальном отношении часть. По мнению А.В. Епимахова, это особенно актуально для степных обществ ранней и средней бронзы. В срубно-андроновское время ситуация, возможно, меняется6.

Всесторонний анализ каждого изучаемого памятника срубной культуры помогает в той или иной степени приблизиться к решению вопроса социальных отношений общества позднего бронзового века.

В течение 2006-2008 гг. в Оренбургской области был полностью раскопан Лабазовский курганный могильник срубной культуры. Всего изучено 8 курганов. Получены данные палеопочвен-ных, палеоантропологических, биоморфных исследований, данные радиоуглеродного датирования, результаты технико-технологического изучения керамики7.

Основная масса погребальных сооружений некрополя относится к концу раннего-началу развитого этапов срубной культуры. Один из курганов (курган 4) имеет, вероятно, более позднее про-исхождение8. Для рассмотрения социальной структуры общества, оставившего Лабазовский курганный могильник, целесообразно учитывать материалы тех погребальных сооружений, которые были возведены в наиболее короткий хронологический период. По этой причине материалы кургана 4 заведомо исключены из анализа, исключены также и материалы ограбленных погребений ввиду своей неполной информативности.

В курганах интересующего нас периода выявлено 16 погребений, содержавших 17 костяков. Половозрастные данные получены по 15 исследованным скелетам. Подавляющее число погребений содержало по одному костяку, в одном слу- чае выявлено парное захоронение. Ориентировка погребенных практически всегда совпадает с ориентировкой могильной ямы. Положение костяков в ямах также в подавляющем большинстве стандартно – скорченно на левом боку. Таким образом, практически для всех погребений могильника обряд захоронения во многом идентичен, исключая некоторые нюансы, которые и будут рассмотрены ниже в качестве маркера, отражающего тип социальных отношений.

Показателями того или иного социального статуса погребенного, как указывалось выше, считаются положенный в могилу сопровождающий инвентарь, характер захоронения умершего, дополнительные элементы оформления погребальной камеры, устройство подкурганной площадки. На Лабазовском курганном могильнике выявлены два способа захоронения (ингу-мация и кремация). По распределению инвентаря в погребениях здесь выделяются следующие группы: погребения с разнообразным инвентарем, погребения только с сосудами, безынвентар-ные погребения.

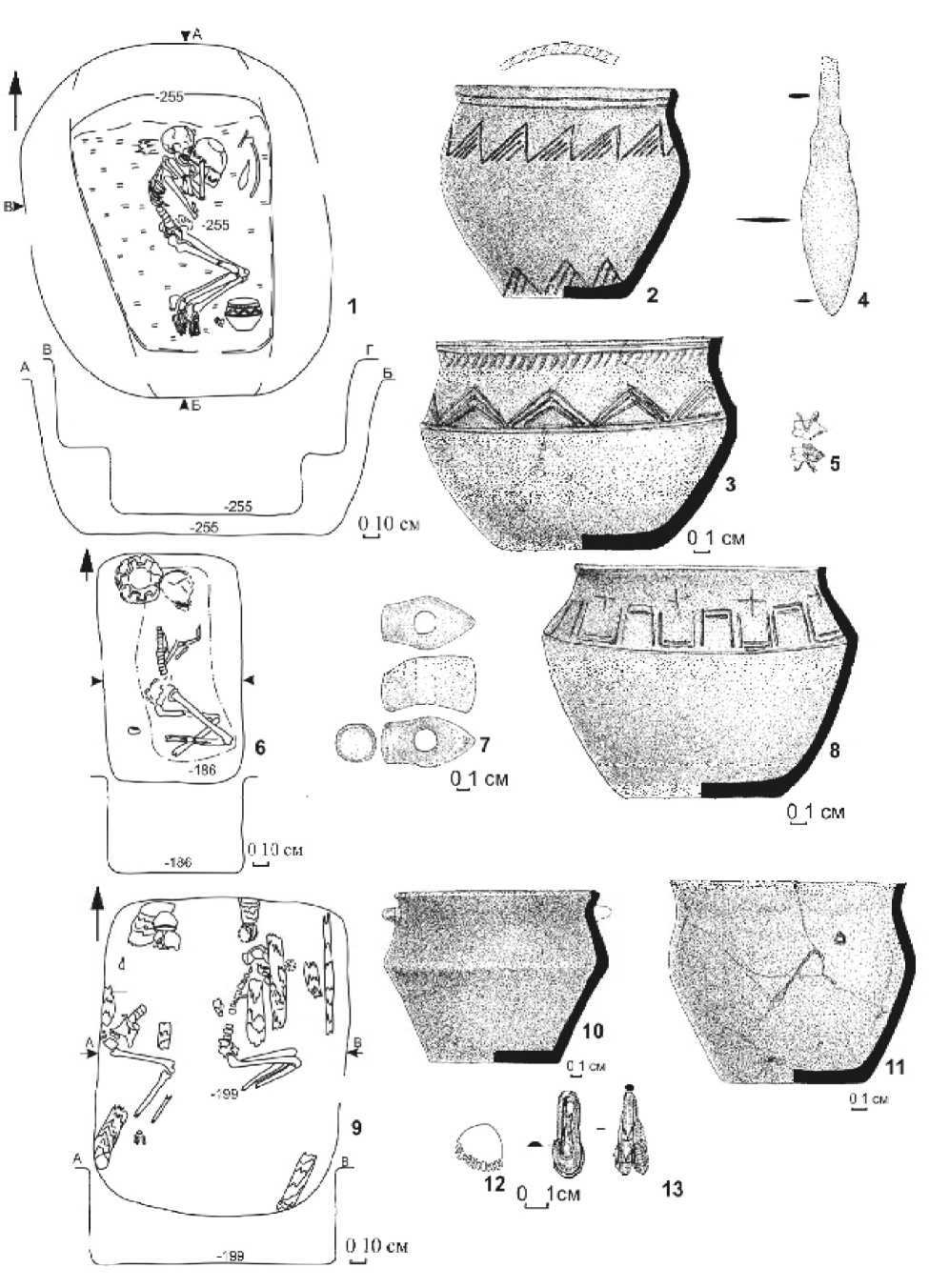

Погребений с разнообразным инвентарем (рис.1), которые содержали любые другие вещи помимо сосудов, всего выявлено 6. Три из них обнаружены под одной насыпью, остальные найдены в разных курганах. Одинаковый тип инвентаря содержался в 4-х захоронениях. В двух комплексах были найдены однотипные ножи, в двух – украшения. В одном из погребений помимо сосуда находились альчики МРС, в одном – каменный топорик.

Как правило, нож, помещенный в могилу усопшего, считается признаком его высокого прижизненного статуса в обществе9. Для того чтобы понять, насколько сильно в социальном отношении было стратифицировано данное общество, необходимо рассматривать данную находку в совокупности с погребальным обрядом захоронения и другим, помещенным в погребение инвентарем. В Лабазовском курганном могильнике погребения с ножами являлись центральными в двух различных курганах, были перекрыты деревянными плахами, имели довольно крупные размеры. Между тем существенны и различия в погребальном обряде двух этих комплексов. Одно погребение выделяется более крупными размерами насыпи, являясь единственным в кургане, в то время как другое находилось под одной насыпью с еще 6 захоронениями. Кроме того, первое погребение отличается от второго мощным и более сложным перекрытием, наличием ступенек и подстилки, более разнообразным инвентарем. Кроме ножа здесь также были найдены 2 керамических сосуда, бронзовая скоба с остатками дерева, кости МРС, в то время как во втором комплексе помимо ножа найден только один керамический сосуд. Бронзовая скоба, вероятно, являлась частью несохра-нившейся деревянной чаши. Помещение ножа и деревянной чаши в одно погребение, по мнению части исследователей, указывает на выполнение воинских или жреческих функций захороненным человеком либо сочетание этих функций одним лицом10. Интересно также отметить и тот факт, что в первом описываемом случае захоронен мужчина, а во втором – женщина. Таким образом, первый комплекс обладает набором признаков, обозначающих довольно высокий статус погребенного в нем человека.

Второй комплекс подобных признаков не содержит; сочетание всех характеристик этого погребения (центральное положение в кургане, крупные размеры могильной ямы, перекрытие деревянными плахами), вероятно, свидетельствует об определенном наследуемом статусе погребенной, но уже в рамках общества более однородного в социальном плане. Следует отметить, что по основным признакам погребального обряда, а также согласно данным технико-технологического анализа керамики, первый описываемый комплекс с ножом имеет более раннее происхождение, чем второй11.

Украшения были найдены в двух погребальных комплексах некрополя, в обоих обнаружены женские скелеты. Одно из погребений являлось парным, одно – одиночным. В парном погребении помимо сосудов находились пастовые бусы, бронзовая подвеска, плакированная золотом, обломок бронзового желобчатого браслета, мелкая раковина от речной улитки с пробитым отверстием (вероятно, выполнявшая функцию амулета). В качестве инвентаря рядом со вторым скелетом находилось еще 6 детских молочных зубов, которые явно не могли принадлежать костяку на момент захоронения, принимая во внимание его возраст. В одиночном погребении с украшениями (двумя бронзовыми подвесками и пятнадцатью пастовыми бусами) был найден один сосуд.

Среди исследователей срубной культуры прочно устоялась точка зрения, что бусы и подвески (в том числе изготовленные с использованием золота) не относятся к категории инвентаря, маркирующего высокий социальный статус12. Помещение украшений в погребение связано, скорее всего, с несоциальной сферой жизни срубного общества13. Что касается признаков собственно обряда захоронения, то среди всех остальных погребальных сооружений некрополя эти два комплекса выделяются такими чертами, как парность в первом случае и положение костяка на животе во втором.

Рис. 1. Погребения с разнообразным инвентарем:

1, 6, 9 – погребения; 2, 3, 8, 10, 11 – керамические сосуды; 4 – бронзовый нож;

5 – бронзовая скоба с остатками дерева; 7 – каменный топорик;

12 – пастовык бусы; 13 – бронзовая подвеска, покрытая золотой фольгой

Парные погребения известны не только в раннесрубных памятниках, они встречаются в некрополях культур раннего, среднего и позднего бронзового веков. Исследователи связывают данный тип погребений либо с религиозными представлениями индоиранского населения14, либо с одновременной смертью захороненных15.

Положение погребенного на животе обычно соотносится с зависимым статусом захороненного индивидуума или с обычаем «переворачивания», которому подвергались лица, исполняющие колдовские ритуалы, владеющие магическим искусством16. Существует также версия, что такое положение костяка может быть связано с необычным характером смерти человека17. В данном случае погребение не выделяется какими-либо признаками, указывающими на зависимое положение погребенной. Таким образом, комплексы с украшениями не обладают особенностями, которые бы указывали на их высокий либо зависимый социальный статус.

Комплекс со сверленым каменным топориком содержал также сосуд, орнаментированный меандром. Из дополнительных особенностей оформления могильной ямы в данном случае можно отметить органическую подстилку, выявленную под скелетом на дне погребения. Данный комплекс являлся не единственным в кургане, помимо него здесь были выявлены еще два захоронения срубной культуры. Ввиду плохой сохранности костей пол и возраст погребенного, к сожалению, не установлены. В большинстве случаев сверленые топоры встречены в центральных погребениях курганов, усложненных дополнительными элементами погребальной конструкции18 либо содержавших помимо топора другие вещи19. Все эти характеристики позволяют судить исследователям о каменных сверленых топорах как о находке, маркирующей престижный социальный статус погребенного с ней человека.

Существуют мнения, что жезлы с навершия-ми в виде каменного топора на территории распространения срубной культуры принадлежали властителям20, могли являться парадным оружием или символом власти21. К инсигниям власти каменные шлифованные топоры относят исследователи культур ранней и развитой бронзы22. По мнению И.И. Дремова, каменный топор хоть и выступал символом престижного социального положения погребенного, мог не являться при этом типичным атрибутом знати23. Находка самарскими исследователями каменной модели бронзового топора в женском погребении позволяет говорить о том, что данный предмет не всегда является символом власти. Скорее, он служит свидетельством наследуемого статуса по-гребенной24. Что касается интерпретации в плане социальной иерархии Лабазовского комплекса с топориком, то судя по основным признакам погребального обряда, стандартным для срубной культуры, выделение его среди остальных захоронений некрополя в качестве погребения субъекта, принадлежавшего к иерархической верхушке, не представляется объективным фактом. Скорее всего, данная находка маркирует погребенного в качестве главы семьи или рода, оставившего могильник.

Погребение ребенка в возрасте около 5 лет, в которое были помещены сосуд и 20 альчиков МРС, по большинству характеристик совпадает с остальными, отнесенными в данную подгруппу, и не обладает какими-либо отклонениями от общего стандарта. Оно совершено в яме подпрямоугольной формы, имеет небольшие размеры, яма и костяк ориентированы на север, погребенный находился в скорченном положении на левом боку. Какие-либо дополнительные детали оформления могильной ямы отсутствуют.

В литературе существуют различные варианты интерпретации астрагалов в структуре погребального обряда: в качестве набора для игры в кости, в качестве гадательных костей, символов благополучия и другие25. Таким образом, какой-либо социально выраженной функции астрагалы как тип инвентаря не несут.

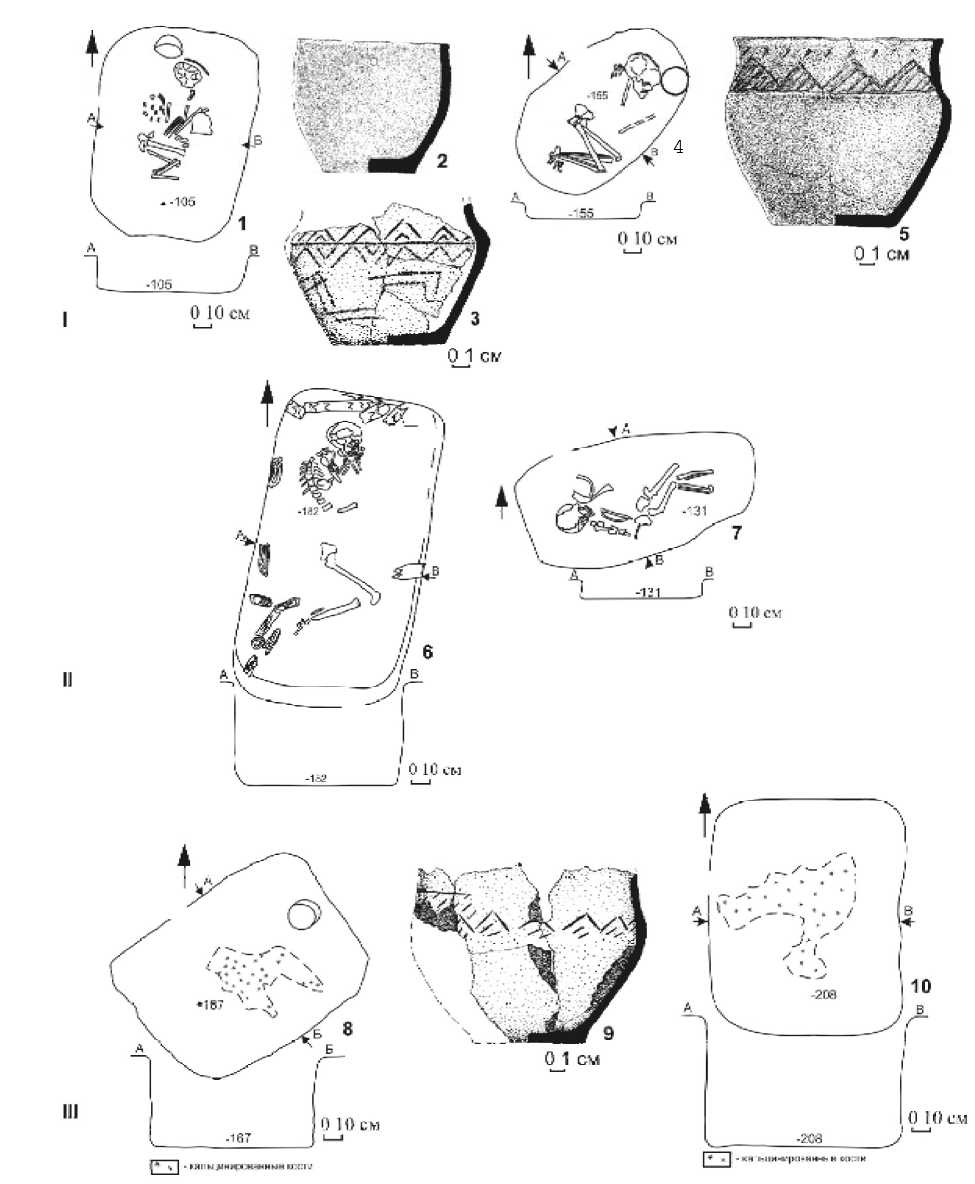

В семи захоронениях Лабазовского некрополя были найдены только сосуды (рис. 2/I). Половозрастные данные были получены по антропологическим материалам 5-ти погребений. В двух из них были захоронены дети 5-7 лет, в двух – мужчины, и в одном – женщина. Практически все погребения с сосудами являются периферийными, исключение составляет один комплекс, который занимал центральную позицию в кургане, он же имел самые крупные размеры погребальной камеры. Здесь же следует отметить, что это единственное погребение в подгруппе, которое имело деревянное перекрытие, состоявшее из разрозненных деревянных плах. Размеры остальных погребальных камер комплексов, в которых содержались только сосуды, зависят от возраста погребенных: небольшие ямы принадлежали детям, ямы более крупных размеров – взрослым индивидуумам.

Четыре погребения Лабазовского курганного некрополя являлись безынвентарными (рис. 2/II). Три из них занимали периферийное положение под курганной насыпью (причем один комплекс являлся впускным) и одно – центральное. В первых трех захоронениях были обнаружены детские останки, в центральном безынвен-тарном погребении – скелет мужчины 30-40 лет. Для всех комплексов характерно положение погребенных скорченно на левом боку. Над мужс-

Рис. 2. I – погребения с сосудами; II – погребения без инвентаря; III – кремации: 1, 4, 6, 7, 8, 10 – погребения; 2, 3, 5, 9 – керамические сосуды

ким захоронением зафиксировано перекрытие ямы продольными деревянными плахами.

Таким образом, при сравнении погребений с сосудами и захоронений без сопроводительного инвентаря следует, что принципиальных различий в плане организации погребального обряда здесь не выявлено. Практически все захоронения этих двух групп занимали под курганными на- сыпями периферийное положение. Погребения, занимающие центральное положение – мужские, имеют более крупные размеры и перекрыты деревянными плахами.

Захоронения, совершенные по обряду кремации, совершены в четырех разных курганах (рис. 2/III). Три из них занимали периферийное положение под насыпью, и одно являлось впускным. Кремации обнаружены в ямах подпрямоугольной формы, размеры могильных ям средние, варьируются в небольших пределах. Никаких дополнительных конструктивных особенностей в оформлении ям не прослежено. Инвентарь представлен только керамическими сосудами, которые были найдены в 3-х захоронениях. Два захоронения содержали по одному сосуду, в одном погребении находились два целых сосуда и фрагмент еще одного сосуда.

В историографии срубной культуры сложилась устойчивая точка зрения, что обряду кремации в основном подвергались служители культа – «жрецы». Но также возможно предположить и то, что смешение на одном могильнике двух обрядов – ингумации и кремации, говорит о слиянии нескольких родовых групп в рамках одного общества26. Вызывает вопрос положение кремированных индивидуумов в социальной иерархии. Одни исследователи придерживаются точки зрения, что погребенные таким образом люди занимали одну нишу с остальными членами рода27, другие полагают, что эти лица подвергались ранговой градации, причем ранг маркировался помещенным в погребение инвентарем28. Судя по периферийному расположению данных погребений на подкурганной площадке, усредненному размеру могильных ям, отсутствию какого-либо избыточного инвентаря в могиле для Лабазовского курганного могильника скорее приемлема первая точка зрения.

Исходя из всего вышесказанного следует, что интерпретация погребений Лабазовского некрополя в социальном плане показывает следующее: вероятно, элитарный социальный статус в рамках глубоко стратифицированного общества имел погребенный, захороненный в одном из комплексов с ножом. Остальные погребения некрополя не имеют признаков, которые позволили бы судить о выраженной социальной стратификации оставившего их общества, так как по основным характеристикам погребального обряда они практически совпадают. Высокое положение, но уже в рамках менее социально дифференцированного общества, судя по погребальному обряду и набору сопровождающего инвентаря занимали индивидуумы, захороненные во втором комплексе с ножом и в погребении с топориком. В пользу того, что Лабазовский некрополь был оставлен людьми позднего первобытного общества, только подходящего к стадии разложения, говорит и то, что на основании погребального обряда не зафиксировано также и различий в гендерном плане. Мужские, женские и детские костяки представлены во всех выделенных категориях погребений некрополя.

Тот факт, что в погребении с ножом, для которого возводилась отдельная курганная насыпь, был захоронен человек, принадлежавший к социальной верхушке сложно дифференцированного общества, объясняется тем, что он возник раньше остальных сооружений могильника, во время формирования срубной КИО. Для срубной культуры, как и для всех степных культур переходного периода от средней к поздней бронзе, наличие прослойки людей, отличающихся от основной массы населения наделением особыми функциями, характерно именно на данном этапе29.

Социально выделенные погребения в рамках раннесрубной культуры, как правило, менее всего распространены. Это вполне может быть объяснимо тем фактом, что в культурах ранней и средней бронзы, на основании генезиса которых сложилась срубная КИО, обряду курганной ингумации подвергались не все члены общества, а лишь та его часть, которая была наиболее выделена в социальном плане. В связи с тем, что во время развитой и поздней срубной культуры существовавшая ранее социальная стратификация общества была снивелирована, количество многомогильных курганных памятников, а следовательно, и погребенных в них людей значительно возрастает.

Список литературы К вопросу о социальном устройстве срубной КИО по материалам Лабазовского курганного могильника

- Цимиданов В.В. Социальная структура срубного общества. Донецк, 2004. С.108-110.

- Лопатин В.А. Срубные поселения степного Волго-Уралья: Учебное пособие. Саратов, 2002. С.65-75

- Юдин А.И., Матюхин А.Д. Социальная структура раннесрубного общества по материалам могильников Кочетное и Золотая Гора//Археологическое наследие Саратовского края. Вып.6. Саратов, 2005. С.36-41

- Юдин А.И. Изменение погребального обряда как отражение социальных процессов в первобытном обществе срубной культуры на примере новых памятников//Археологические памятники Оренбуржья. Вып.VIII. Оренбург, 2007. С.142-148.

- Бунатян Е.П. Методика социальной реконструкции по данным рядовых скифских могильников//Теория и методы археологических исследований. Киев, 1982. С.75.

- Иванова С.В. Социальная структура населения ямной культуры Северо-Западного Причерноморья. Одесса, 2001. С.97-115

- Цимиданов В.В. Там же. С.35.

- Дремов И.И. Региональные различия престижных погребений эпохи бронзы (особенности покровской группы)//Археологическое наследие Саратовского края. Охрана и исследования в 2001 году. Вып.5. Саратов, 2003. С.72-88

- Иванова С.В. Там же. С.61-96

- Кузьмина О.В. Каменные сверленые топоры Самарского Поволжья//Вопросы археологии Поволжья. Вып.4. Самара, 2006. С.348

- Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю. Памятники древнеямной культуры на Илеке. Екатеринбург, 1994. С.99-106

- Цимиданов В.В. Там же. С.29-32.

- Епимахов А.В. Понятие социальной комплексности и возможности его применения к археологическим данным бронзового века//XVII Уральское археологическое совещание. Екатеринбург -Сургут, 2007. С.138.

- Моргунова Н.Л., Гольева А.А., Евгеньев А.А., Китов Е.П., Купцова Л.В., Салугина Н.П., Хохлова О.С., Хохлов А.А. Лабазовский курганный могильник срубной культуры. Оренбург, 2009. Там же. С.40-41.

- Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю. Там же. С.98-99

- Иванова С.В. Там же. С.43, 85

- Цимиданов В.В. Там же. С.53.

- Отрощенко В.В. Деревянная посуда в срубных погребениях Поднепровья//Проблемы археологии Поднепровья III-I тыс. до н.э. Днепропетровск, 1984. С.91

- Цимиданов В.В. Там же. С.53.

- Моргунова Н.Л., Гольева А.А., Евгеньев А.А., Китов Е.П., Купцова Л.В., Салугина Н.П., Хохлова О.С., Хохлов А.А. Там же. С.41, 73.

- Малов Н.М. Золото и серебро в срубной культурно-исторической области//Поволжский край: Межвузовский сборник научных трудов. Вып.11: Проблемы истории и археологии Саратовского Поволжья. Саратов, 2000. С.42

- Цимиданов В.В. Там же. С.54

- Юдин А.И., Матюхин А.Д. Там же. С.39.

- Малов Н.М. Покровско-абашевские украшения Нижнего Поволжья//Археология Восточно-Европейской степи. Саратов, 1992. С.22-23.

- Куприянова Е.В. Миры синташтинской культуры: мужчины, женщины, дети//Аркаим. По страницам древней истории Южного Урала. Челябинск, 2004. С.21.

- Цимиданов В.В. Там же. С.65. Там же. С.62-63.

- Горбунов В.С., Морозов Ю.А. Некрополь эпохи бронзы Южного Приуралья. Уфа, 1991. С.79.

- Кузьмина О.В. Там же. С.348

- Цимиданов В.В., Евглевский А.В. Классификация погребений с инсигниями власти срубной общности//Археологический альманах №2. Донецк, 2004. С.100-101.

- Дремов И.И. Там же. С.81.

- Цимиданов В.В., Евглевский А.В. Там же. С.100-101

- Цимиданов В.В. Там же. С.56.

- Кузьмина О.В. Там же. С.348.

- Иванова С.В. Там же. С.44

- Марковин В.И., Мунчаев Р.М. Северный Кавказ. Очерки древней и средневековой истории и культуры. Тула, 2003. С.118.

- Дремов И.И. Там же. С.81.

- Мышкин В.Н., Турецкий М.А. Курганы бронзового века на реке Малый Кинель//Вопросы археологии Поволжья. Вып.4. Самара, 2006. С.331.

- Марков С.С. Астрагалы в погребальной обрядности эпохи бронзы Южного Зауралья//Вестник общества открытых исследований древности. Научный альманах. Вып.1. Челябинск, 2002. С.43, 22.

- Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю. Там же. С.98-99

- Иванова С.В. Там же. С.74.

- Юдин А.И., Матюхин А.Д. Там же. С.39.

- Цимиданов В.В. Там же. С.80.

- Юдин А.И., Матюхин А.Д. Там же. С.40.