К вопросу о социальных предпосылках депрессивных расстройств

Автор: Гулин Константин Анатольевич, Фалалеева Ольга Игоревна, Ослопова Юлия Евгеньевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Социальные аспекты регионального развития

Статья в выпуске: 4 (23), 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147110270

IDR: 147110270

Текст статьи К вопросу о социальных предпосылках депрессивных расстройств

Фалалеева Ольга Игоревна — главный психиатр Вологодской области.

Ослопова Юлия Евгеньевна — аспирант ВНКЦ ЦЭМИ РАН.

себя несчастными, беспомощными и забытыми. Как правило, они раздражены и недовольны всем происходящим, их ничто не радует. К признакам этого заболевания относятся также: отсутствие аппетита, расстройства сна, потеря интереса к окружающему миру, отсутствие сил и желания что-либо делать, постоянное чувство усталости, ощущение собственной беспомощности и ненужности, чувство вины, мысли о самоубийстве и смерти.

По официальным данным медицинской статистики, на начало 2003 г. страдало психическими расстройствами около 30 тыс. вологжан (т.е. 0,02% населения области).

Однако, согласно результатам социологических опросов, более трети населения испытывает негативное настроение (выбрали ответы: «напряжение, раздражение» или «страх, тоску»). Четверть респондентов признались в том, что имели психологические проблемы, которые не могли решить из-за отсутствия квалифицированной помощи; две трети населения считают необходимым создание по месту жительства специальных психологических служб, помогающих решать людям их проблемы. По данным Вологодского областного комитета государственной статистики, уровень самоубийств в нашем регионе в 2003 г. (51 случай на 100 тыс. нас.) в 2,5 раза выше предельно-критического уровня, допустимого ВОЗ (20 случаев на 100 тыс. нас.). Неуклонно растут показатели алкоголизации и наркотизации населения. По сравнению с 1998 г. количество алкогольных психозов возросло на три четверти, а доля лиц, состоящих на учете по поводу наркомании, - в 6 раз.

Таким образом, можно предположить, что официальные данные о масштабах распространения психических расстройств (в статистической информации депрессии и тревога вообще не выделены отдельно в данном классе заболеваний) среди жителей региона занижены и не отражают реального положения дел. Объективные причины данной ситуации:

^ скрытый, «замаскированный» характер проявлений депрессивного расстройства на субклинической стадии и стадии начальных клинических проявлений;

^ недостаточное число специалистов (психиатров, психотерапевтов) как в специализированных, так и в общесоматических лечебно-профилактических учреждениях;

ч> сохраняющаяся до настоящего времени в менталитете населения стигматизация психиатрической службы.

Больные могут годами безуспешно лечиться у врачей других специальностей, значительно увеличивая расходы на медицинскую помощь, прежде чем наконец попадут в поле зрения психиатров, что и отразится в медицинской статистике.

Вместе с тем, социальные потери вследствие психических расстройств в целом и депрессий в частности (выражаемые сопряженными с нарушением функциональных возможностей годами жизни - DALY) превысили в 1990 г. таковые при онкологических (5,1%) и сердечно-сосудистых заболеваниях (9,7%), составив 10,5%. Данный показатель продолжает расти4.

Учитывая социальную значимость и уровень экономического ущерба, наносимого депрессиями, и необъективность статистической информации, считаем необходимым определить реальные масштабы распространения депрессий и тревоги среди жителей Вологодской области, а также охарактеризовать группу лиц, страдающих ими.

Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН, совместно с Департаментом здравоохранения Вологодской области, начиная с 2000 г. проводит комплексное изучение социально-психологического климата и психического здоровья населения региона. В рамках данного исследования мы изучали распространенность депрессивных состояний среди населения области в 2002 - 2003 гг. с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии5 по стандартной методике6, а также среди пациентов и персонала некоторых лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) Вологодской области7, принимая во внимание психосоматический характер данных расстройств и необходимость выявления внедиспансерного контингента.

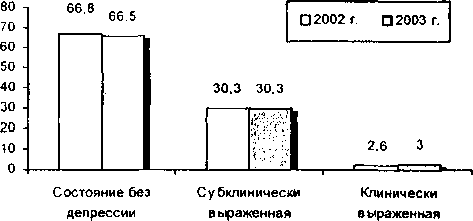

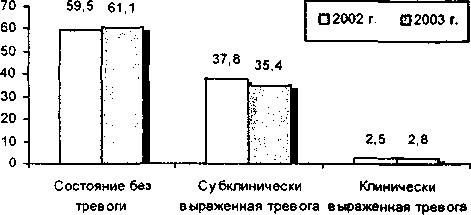

Согласно результатам использования данной методики, 3% вологжан находятся в состоянии клинически выраженной депрессии. Им требуется немедленное стационарное наблюдение с целью оказания квалифицированной психологической помощи. У 30% респондентов - субклинически выраженная депрессия (нуждаются в консультации психолога, психиатра, а также в специализированной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях). Лишь у 67% населения признаки депрессии отсутствуют. По сравнению с 2002 г. уровень распространения депрессии среди населения практически не изменился (рис. 1).

депрессия депрессия

Рис. 1. Уровень распространения депрессии среди населения области в 2002 - 2003 гг. (в %).

Уровень тревожности жителей региона также практически не изменился по сравнению с 2002 г. (рис. 2).

Рис. 2. Уровень распространения тревоги среди населения области в 2002 - 2003 гг. (в %).

Сравним полученные результаты с данными статистики. Доля лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с психическим расстройством, на начало 2003 г. составляла 18,5 тыс. человек. Однако, согласно результатам нашего исследования, в амбулаторном лечении, а значит, и постановке на учет (в связи с депрессий или тревогой) нуждаются 30 тыс. жителей области (3% населения). Консультативная помощь, по данным Областного комитета государственной статистики, оказывалась по причине какого-либо психического заболевания лишь 11 тыс. вологжан, что в 35 раз меньше необходимого (30% населения имеет субклинически выраженную тревогу или депрессию). Однако депрессия - лишь один из видов учитываемых психических расстройств, что говорит о сильно заниженных данных медицинской статистики.

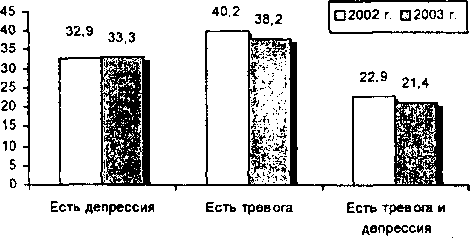

Депрессия и тревога тесно связаны друг с другом. Судя по результатам используемых нами методик, в состоянии без тревоги и депрессии находятся около половины жителей региона. У 21% вологжан повышенный уровень тревоги и депрессии, что ниже аналогичного показателя в 2002 г. (рис. 3).

Рис. 3. Динамика распространения тревоги и депрессии среди жителей региона в 2002 - 2003 гг. (в %).

Какая группа лиц наиболее подвержена тревоге и депрессии? Рассмотрим социальный портрет этой группы.

В первую очередь, в группу риска входят женщины. Среди них 24% страдают повышенным уровнем тревоги и депрессии; среди мужчин - 18%. Тем не менее, по данным статистики, среди суицидентов преобладают мужчины8 (86%).

Наиболее подвержены риску заболевания представители старшей возрастной группы (23% пенсионеров), в то время как молодежь более устойчива к тревоге и депрессии (12% молодых). К самоубийствам же более склонны люди среднего возраста9 (58%).

Тревожность и депрессия больше распространены среди тех, кто имеет среднее (25%) или среднее специальное (23%) образование. Низкие показатели зафиксированы у людей с незаконченным высшим (15%) либо высшим (16%) образованием.

Рассматривая семейное положение как возможный фактор, влияющий на возникновение тревоги и депрессии, можно отметить, что наибольшей опасности подвержены вдовы (35%), а также те женщины, которые не проживают совместно с мужем (33%). Более благополучны в данном аспекте незамужние и холостые (15%), преобладающие в молодежной возрастной группе.

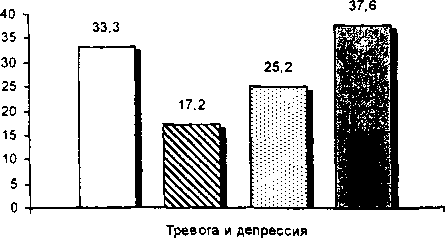

Материальный достаток оказывает противоречивое влияние на подверженность людей некоторым психическим расстройствам. Наиболее высокий уровень тревоги и депрессии наблюдается среди тех, кто относит себя к «нищим» (38%; рис. 4). Второе место занимают «богатые» (33%). Однако, учитывая малую долю (1%) в выборке тех, кто относит себя к богатым, мы не можем говорить о достоверности полученных данных.

□ Богатые ОЛюди среднего достатка □ Бедные □ Нищие

Рис. 4. Доля жителей, страдающих тревогой и депрессией, в зависимости от социальной самоидентификации (в % к данной группе).

В «группу риска» входят также сельские жители. Так, например, если 19% городского населения имеет клинически или субклинически выраженные тревогу и депрессию, то среди представителей села таких 28% (среди суицидентов10 их 62%).

Считается, что до 80% депрессивных пациентов лечатся не у психиатров, а у врачей других специальностей. Как показывают исследования, каждый пятый, побывавший на приеме у терапевта, и каждый четвертый, посетивший общесоматический стационар, нуждаются в лечении депрессии. Из их числа лишь 30% пациентов устанавливается правильный диагноз и только в 25% случаев назначается адекватная терапия. Это обусловлено не только и не столько недостаточной осведомленностью врачей в области психиатрии, но и объективными сложностями диагностики атипичных, стертых форм депрессий. Так, более половины больных не осознают, что страдают психическим расстройством, и предъявляют только соматические жалобы11.

В свою очередь, несвоевременная и неадекватная терапия депрессии приводит к усугублению соматического заболевания (если оно сочетается с депрессией) и хрони-фикации депрессивного состояния.

Депрессия может провоцировать соматическое заболевание (например, ишемическую болезнь сердца), являться фактором, ухудшающим прогноз таких заболеваний, как паркинсонизм, диабет, злокачественные новообразования, СПИД и др. Клинически очерченная депрессия у соматических больных чаще приводит к инвалидизации, чем отдельно взятое клиническое заболевание. Депрессия также повышает риск летального исхода соматического заболевания. Так, вероятность смерти в течение 6 месяцев после инфаркта миокарда при присоединении депрессии увеличивается в 3-4 раза. Наряду с повышением летальности от телесного недуга причиной смерти больных, у которых соматическое заболевание сопровождается депрессией, часто становится самоубийство, причем суицидальный риск выше, чем в случаях «неосложненной» депрессии12.

С целью изучения распространенности тревоги и депрессии в общесоматической сети и оценки потребности пациентов в психологической помощи в наше исследование был включен социологический опрос пациентов крупной многопрофильной больницы города Вологды. Были получены следующие

Уровень тревоги (46%) и депрессии (41 %) среди пациентов городской больницы значительно выше, чем в целом по области (38 и 33% соответственно) [таблица]. Клинически выраженная тревога обнаружена у 3% пациентов, что требует амбулаторной помощи специалиста. 7% больных страдают клинически выраженной депрессией, что более чем в 2 раза выше среднеобластного уровня.

результаты.

Уровень тревоги и депрессии среди пациентов городской больницы г. Вологды (в %)

|

Тревога |

Депрессия |

|||||

|

Отсутствует |

Субклинически выражена |

Клинически выражена |

Отсутствует |

Субклинически выражена |

Клинически выражена |

|

|

Средний по области уровень |

61,1 |

35,4 |

2,8 |

66,5 |

30,3 |

3,0 |

|

Пациенты городской больницы |

53,7 |

43,2 |

3,1 |

59,5 |

33,5 |

7.0 |

|

Отделения: - неврологическое |

60,0 |

40,0 |

75,0 |

25,0 |

||

|

- кардиологическое №1 |

57,9 |

36,8 |

5,3 |

63,2 |

28,9 |

7,9 |

|

- кардиологическое №2 |

48,8 |

46,5 |

4,7 |

48,8 |

41,9 |

9,3 |

|

- ревматологическое |

64,3 |

33,3 |

2,4 |

69,0 |

28,6 |

2,4 |

|

- гастроэнтерологическое |

38,2 |

60,5 |

1,3 |

46,1 |

44,7 |

9,2 |

|

- пульмонологическое |

71,1 |

23,7 |

5,3 |

76,3 |

15,8 |

7,9 |

Наиболее тревожны и депрессивны (62 и 54% соответственно) пациенты гастроэнтерологического и кардиологических отделений, особенно кардиологического отделения №2, где проходят курс лечения больные с острой патологией (депрессия и тревога наблюдается у 52% опрошенных). Каждый десятый пациент данного отделения нуждается, по причине депрессии, в госпитализации, амбулаторном лечении и психофармакологии.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ситуация в сфере общественного психического здоровья в регионе остается неблагоприятной. Треть жителей региона имеет клинически или субклинически выраженную депрессию, 38% - находятся в состоянии тревоги, у 21 % населения повышен уровень и тревоги, и депрессии. Причем данные Вологодского облкомстата занижены и не учитывают многочисленный внедиспансерный контингент больных, превосходящий официальный в несколько десятков раз.

В связи с этим считаем необходимым проведение постоянного мониторинга тревожно-депрессивных состояний среди населения. Требуется также обучение врачей общей практики своевременному распознаванию и выявлению среди своих пациентов «группы риска» с целью оказания им адекватной помощи. Все это будет способствовать, на наш взгляд, существенному снижению количества неоправданных инструментальных и лабораторных исследований, равно как и неадекватных терапевтических назначений, соответственно расширяя специфическую терапию антидепрессантами. В итоге должна снизиться частота поступлений больных в стационары - как общесоматические, так и психиатрические, повыситься качество жизни пациентов, страдающих тревожно-депрессивными расстройствами, улучшиться их социальное функционирование.