К вопросу о состоянии нервно-мышечного аппарата рук у прядильщиц

Автор: Волнухина Людмила Владимировна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 10, 2008 года.

Бесплатный доступ

Труд работниц прядильной фабрики оценивается нами как сверхтяжелый, судя по количественным показателям трудовых движений рук при выполнении основных производственных операций. Определенные особенности характерны и для функционального состояния нервно-мышечного аппарата рук прядильщиц. Это касается исследуемой нами поисковой функции конечных кинематических звеньев руки (пальцев) как в непроизвольном (физиологический тремор), так и в произвольном (теппинг-тест) вариантах.

Эргономический анализ, частота рабочих движений, физиологический тремор, теппинг-тест, корреляция, регрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/146116128

IDR: 146116128 | УДК: 612.466.1:

Текст научной статьи К вопросу о состоянии нервно-мышечного аппарата рук у прядильщиц

Несмотря на внедрение достижений науки и техники в производственный процесс, доля физического труда, разнообразного по своей интенсивности и тяжести, все еще остается достаточно высокой. Реакция организма человека на физическую нагрузку рассматривается как разновидность рабочего напряжения, проявляющегося в варьировании функционального состояния нервно-мышечного аппарата. В предыдущих исследованиях [1; 2; 4] нами рассмотрены некоторые закономерности управления непроизвольными и произвольными движениями рук в лабораторном эксперименте у лиц умственного труда (преподаватели университета) и у работниц швейной фабрики (швеи). В настоящей работе мы представляем результаты исследований трудовых движений правой и левой рук профессиональных работниц прядильного производства с идентичными данными возраста и стажа работы.

Цель работы – определение влияния характера трудового процесса на физиологоэргономические показатели функционального состояния нервно-мышечного аппарата рук прядильщиц.

Методика. В исследовании в качестве испытуемых приняли участие 13 женщин – работниц прядильной фабрики г. Твери («ТекстильКолор») в возрасте 28 – 50 лет со стажем работы 10 – 35 лет. На первом этапе исследований был проведен многократный физиолого-эргономический анализ движений работниц с итоговым выведением статистических параметров движений правой и левой рук при выполнении основных трудовых операций на прядильных машинах отечественных марок. Для этого велась съемка трудовых операций посредством цифровой камеры Panasonic NV – GS11, с синхронным использованием миниатюрного счетчика движений WALK OR RUN SILVA. Анализ рабочих движений рук и пальцев проводился с целенаправленным варьированием различных скоростных и веременных режимов дисплейного воспроизведения.

На втором этапе осуществлены регистрация и анализ непроизвольной и произвольной ритмической активности пальцев рук работниц посредством тремо- и теп-пингграфии по ранее разработанным в лаборатории медико-биологических проблем человека ТвГУ методикам [3]. В качестве контрольных испытуемых в исследованиях участвовали женщины аналогичной возрастной группы – представители умственного труда (преподаватели вуза).

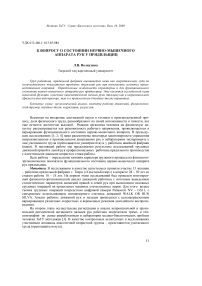

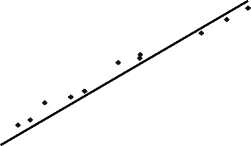

Результаты и их обсуждение. Предварительный опрос работниц прядильного производства показал, что на фоне известных жалоб на общую усталость, неблагоприятное состояние ног, спины и плечевого пояса, опрашиваемые отметили особенности, характерные именно для прядильного производства. Это прежде всего усталость постоянно поднимаемых рук, боли в дельтовидных и плечелучевых мышцах, усталость и онемение пальцев, в чем, безусловно, сказывается специфика данного труда, требующего не только постоянной физической подготовки, но также реализации проприоцептивных и координационных качеств работающих. При этом между возрастом и производственным стажем просматривается достаточно высокая корреляция, а регрессионный анализ показывает, что каждому последующему году соответствует стажевый прирост в 1 год (рис. 1). Индивидуальный опрос показывает, что на фоне характерных для работниц прядильно-ткацких производств жалоб, связанных непосредственно с трудовым процессом (усталость и болезненность ног, поясницы, шеи и др.) подавляющее большинство прядильщиц высказывает жалобы, обусловленные ощущениями усталости рук и в ряде случаев «онемения пальцев».

Рис.1. Регрессионная зависимость между возрастом (абсцисса) и стажем работы (ордината) у работниц прядильного производства

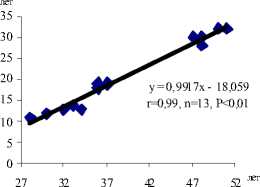

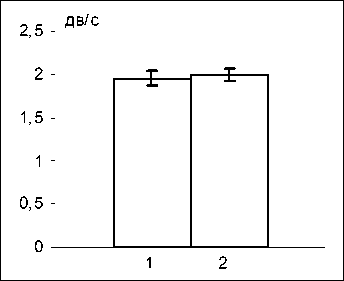

Рис. 2. Частота движений правой (1) Рис.3. Частота движений пальцев и левой (2) рук работниц правой (1) и левой (2) рук работниц при ликвидации обрыва при ликвидации обрыва

По данным проведенного нами эргономического анализа труда прядильщиц установлено, что за смену они выполняют в основном три трудовые операции: 1) ликвидация обрыва; 2) заправка машины на новый съем; 3) заправка полной упаковки на пустой цилиндр. При этом наиболее типичной, частой и технологически значимой является операция № 1 (ликвидация обрыва пряжи). Физиолого-эргономические исследования показали, что при выполнении данной производственной операции частота движений плеча и предплечья правой руки работниц составляет 1,95±0,04 дв/с, левой – 1,99±0,07 дв/с, что практически одинаково (P>0,05), как следует из рис. 2. В то же время частота

движений пальцев правой руки 2,17±0,03 дв/с статистически достоверно (P<0,01) превышает аналогичный показатель пальцев левой руки, составляя 1,84±0,05 дв/с (рис. 3).

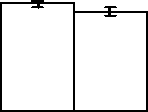

При выполнении производственной операции по заправке машины на новый съем работа прядильщицы правой рукой осуществляется с частотой движений 1,24±0,02 дв/с, левой – 1,16±0,03 дв/с (рис. 4), что статистически достоверно реже (P<0,05). Пальцы правой руки при выполнении данной операции двигаются с частотой 1,63±0,03 дв/с, тогда как пальцы левой руки (рис. 5) работают существенно реже – 1,5±0,02 дв/с (P<0,01).

дв/с

2,5

1,5

0,5

Рис.4. Частота движений правой (1) и левой (2) рук работниц при заправке машины на новый съем

правой (1) и левой (2) рук работниц при заправке машины на новый съем

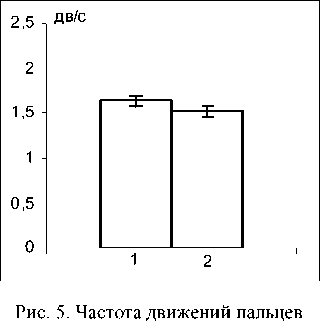

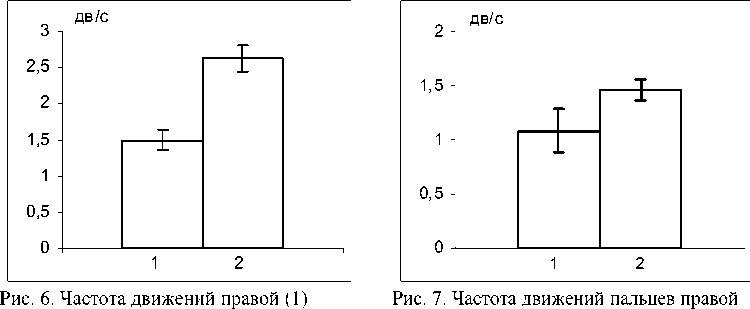

При выполнении производственной заправки полной упаковки на пустой цилиндр левая рука работницы движется с частотой 2,6±0,09 дв/с, что существенно (P<0,001) превышает частоту движений правой руки (1,5±0,07 дв/с), как представлено на рис. 6. Частота движений пальцев левой руки при выполнении данной трудовой операции (1,45±0,05 дв/с) статистически достоверно (P<0,01) выше, нежели частота движений пальцев правой руки (1,08±0,09 дв/с), что также представлено на соответствующих диаграммах (рис. 7).

и левой (2) рук работниц при заправке (1) и левой (2) рук работниц при заправке полной упаковки на пустой цилиндр полной упаковки на пустой цилиндр

Данная разница обусловлена спецификой трудового процесса, детерминированного эргономической характеристикой самой прядильной машины, конструкция которой рассчитана на «праворуких» работниц, каковыми и являются наши испытуемые. При проведении трудовой операции №3 правая рука работницы выполняет в основном вспомогательную функцию (удержание полной упаковки и цилиндра), тогда как левая рука производит более «мелкие» и частые движения, связанные непосредственно с заправкой нитей.

Расчет числа движений за 8-часовой рабочий день показал, что при «региональной нагрузке», т. е. с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса, число движений правой рукой составляет 39 468 движений за смену, левой рукой – 41 952 движений за смену, эти числа превышают 30 000. За тот же период прядильщица выполняет пальцами правой руки (локальная нагрузка) 46 920 движений, пальцами левой – 45 384 движения. При суммированном представлении данных величин получаются результаты, существенно превышающие данные руководства Р 2.2. 2006-05 [5], что вполне может быть расценено как тяжелый труд 3-го класса 3-й степени в градации 3.3 (таблица). В данной ситуации по такому явно увеличенному количеству мелких и подчас однотипных движений труд прядильщиц можно было бы оценить как монотонный. Однако большое разнообразие трудовых операций плюс переноски заготовок и пребывание в положении стоя свыше 80% рабочего времени позволяет характеризовать труд прядильщиц как сверхтяжелый.

Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса

|

Показатели тяжести трудового процесса по количеству рабочих движений рук |

Классы условий труда |

|||

|

опти маль-ный |

допустимый |

тяжелый труд |

||

|

1-я степень |

2-я степень |

|||

|

1 |

2 |

3.1 |

3.2 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) – нормативные данные |

до 10000 |

до 20000 |

до 30000 |

более 30000 |

|

1.2. Данные прядильщиц прядильной фабрики |

- |

- |

- |

81420 |

|

2.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) – нормативные данные |

до 20000 |

до 40000 |

до 60000 |

более 60000 |

|

2.2. Данные прядильщиц прядильной фабрики |

- |

- |

- |

92304 |

На следующем этапе исследований у работниц прядильной фабрики и контрольных испытуемых графически регистрировалась непроизвольная (физиологический тремор) и произвольная (теппинг-тест) ритмическая активность пальцев рук [6 – 8].

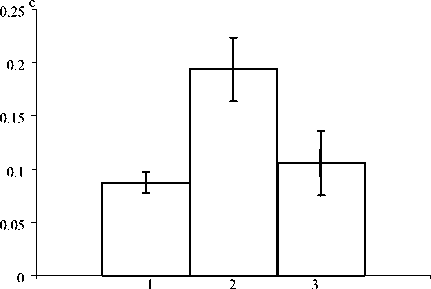

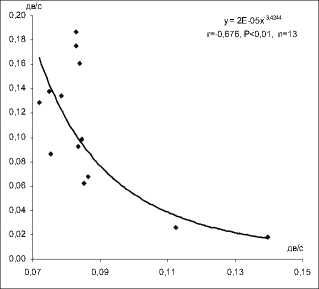

Анализ длительности циклов произвольной и непроизвольной ритмической активности правой руки у работниц (рис. 8) показал, что длительность цикла физиологического тремора (0,089±0,011 с) статистически достоверно (P<0,01) ниже, чем длительность цикла теппинг-теста (0,190±0,033 с), что вполне естественно, поскольку разница между этими показателями равна 0,101±0,032 с. При этом длительность двигательного цикла теппинг–теста тесно связана с разницей между длительностью двигательных циклов теппинг-теста и физиологического тремора – r=0,951; P<0,01 (рис. 9). В то же время связь длительности двигательного цикла физиологического тремора с данной разницей r= -0,676; P<0,05, но имеет обратную зависимость нелинейного характера (рис. 10). У испытуемых контрольной группы показатели длительности цикла физиологического тремора были несколько выше (0,098±0,006 с), теппинг-теста (0,171±0,008 с) и межцикловой разницы (0,073±0,009 с) несколько ниже, нежели у прядильщиц, а аналогичные корреляции составили соответственно r=0,722; P<0,01 и – 0,446; P>0,05. Таким образом, непроизвольная ритмическая активность в виде физиологического тремора пальцев у экспериментальных и контрольных испытуемых прак- тически не связана с произвольной ритмической активностью в том виде, в котором мы ее представляем (теппинг-тест). Простые математические действия, по всей вероятности, подчеркивают относительную независимость функционирования пирамидной и экстрапирамидной систем управления движениями пальцев рук человека, по крайней мере в условиях проводимого нами эксперимента. Характерно, что количество движений, совершаемых правой рукой за одну секунду во время ликвидации обрыва нити, коррелирует с результатами частоты теппинг-теста данной руки (r = -0,710, Р<0,01), причем регрессионное уравнение этой зависимости (У = 1,79 – 0,11Х). имеет линейный характер.

Рис. 8. Длительность двигательного цикла физиологического тремора (1) и теппинг-теста (2), разница между временем данных циклов (3) у работниц прядильного производства

0,25 с

0,20

y = 1,1748x - 0,1216 r=0,951, P<0,01, n=13

0,15

0,10

0,05

0,18

0,23

0,00

0,13

Рис. 10. Регрессионная зависимость межцикловой разницы от длительности двигательного цикла физиологического тремора у работниц прядильной фабрики

с

0,28

Рис. 9. Регрессионная зависимость межцикловой разницы от длительности двигательного цикла теппинг-теста у работниц прядильной фабрики

В итоге выявляются новые данные, подлежащие дальнейшему исследованию и физиологическому анализу, направленному на целевое изучение характера рабочих движений рук профессиональных прядильщиц. Основная задача прогнозируемых исследований – оздоровление и оптимизация труда рабочих в современных прядильных и прядильно-ткацких производствах, а также усиление автоматизации трудовых процессов с целью снижения доли физического труда, выполняемого руками.

Выводы. 1. Все многочисленные трудовые движения кинематических звеньев рук прядильщиц интегрированы в три основные профессиональные операции: 1) ликвидация обрыва; 2) заправка машины на новый съем; 3) заправка полной упаковки на пустой цилиндр, выполняемые на фоне ортостатической рабочей позы.

-

2. Данные физиолого-эргономического анализа профессиональной деятельности работниц показывают, что она по суммарной частоте движений рук, включающих работу плеча и предплечья, а также пальцев, оценивается как тяжелый труд высшей категории 3.3.

-

3. Влияние факторов труда отражается на поисковой функции нервномышечного аппарата конечных кинематических звеньев руки (пальцев) как в непроизвольном варианте (некоторое повышение частоты и снижение амплитуды физиологического тремора), так и в произвольном (тенденция к снижению частоты теппинг-теста).

Tver State University

The labor of spinners of the factory is estimated as toil, taking in to consideration quali- tative characteristics of work movements of arms. Factors of labor effects searching function of neuromuscular apparatus of last cinematic arm links (fingers) both in involuntary (physiological tremor) as well as in voluntary (tapping-test) variants.