К вопросу о создании системы беспроводного широкополосного радиодоступа в России

Бесплатный доступ

Данная статья направлена на создание нового вида системы связи третьего поколения - системы беспроводного широкополосного радиодоступа цифрового интерактивного сотового телевидения в России. В работе предложена структурная схема базовой станции в целом, построены эпюры на каждом этапе формирования телевизионного сигнала, описан разработанный внутренний блок базового передатчика

Сотовое телевидение, цифровые сигналы в системах связи

Короткий адрес: https://sciup.org/14966984

IDR: 14966984

Текст научной статьи К вопросу о создании системы беспроводного широкополосного радиодоступа в России

П о сравнению со многими передовыми зарубежными странами в России еще недостаточно развиты телекоммуникационные системы, исключение составляют лишь крупные города. Во многих странах мира многопрограммное телевидение (более 50 программ), Интернет, IP-телефония, включая мобильную, стали привычным и обыденным делом. В России же это еще не доступно широким слоям населения. На это есть свои причины:

-

♦ огромная территория и, как следствие, большая удаленность между городами, поселками и селами;

-

♦ изрезанность территории водными преградами, лесами и возвышенностями создает сложные условия для прокладки кабельных сетей и строительства эфирных наземных ретрансляторов;

-

♦ различные климатические зоны с перепадами температуры –50 ...+50° С;

-

♦ низкий жизненный уровень большинства населения.

Все эти причины, с одной стороны, требуют высоких материальных затрат для создания современных телекоммуникационных систем, с другой, – требуют чтобы уровень оплаты услуг этих систем был доступен для большого числа абонентов.

В настоящее время в России получили развитие телекоммуникации, основанные на применении спутников, эфирного и кабельного телевидения и волоконно-оптических линиях связи. Однако все эти системы не являются интегральными по обеспечению телекоммуникационных услуг в едином информационном пакете, и создание их по отдельности приводит к большим материальным затратам. В связи с этим для России необходимо применение других интегральных телекоммуникационных технологий.

Такой технологией, по мнению автора, могут служить системы беспроводного широкополосного радиодоступа (LMDS -Local Multipoint Distribution Systems; MVDS - Multipoint Video Distribution Systems), представляющие собой высокочастотные, широкополосные, высокоскоростные маломощные линии передачи информации. Эти системы строятся по сотовому принципу, так как обладают ограниченной дальностью действия из-за малых мощностей передающих устройств, входящих в их состав. Системы беспроводного широкополосного радиодоступа могут обеспечить целый спектр услуг связи:

-

♦ многопрограммное ТВ-вещание;

-

♦ обеспечение доступа в Интернет;

-

♦ высокоскоростная передача данных;

-

♦ интерактивное телевидение;

-

♦ телефония, телеконференции и т.д.

1 - Московский авиационный институт (ГТУ), доцент кафедры радиосистем передачи информации и управления.

Актуальность таких систем и важность их для России определяется нынешним экономическим положением в стране и необходимостью создания новейших интегральных телекоммуникационных систем с приемлемой стоимостью как для промышленно развитых, так и для слабых регионов.

Кроме того, именно такие системы отечественного производства должны обеспечивать информационную безопасность государства, которую невозможно обеспечить с использованием систем, построенных полностью на зарубежном оборудовании.

Решить эту задачу классическими техническими средствами не представляется возможным, а с учетом необходимости расширения сетки ТВ-вещания и увеличения числа телевизионных программ необходимо переходить на новые технические средства, построенные на принципах широкополосного беспроводного радиодоступа.

В настоящее время телевидение стало самым мощным информационным средством. В связи с этим спрос на телевизионные каналы уже превышает возможности выделенной телевизионной частотной сетки в метровом и дециметровом диапазонах. В связи с этим в России была предпринята попытка создания Федеральной программы распределения частот между регионами [1]. Однако из-за ряда указанных выше причин и несовместимости радиоэлектронных средств (РЭС) военного и других ведомств с ТВ-передатчиками дециметрового диапазона, решить полностью задачу удовлетворения спроса на выделение частотных каналов для региональных вещательных станций не удалось. Для решения задачи увеличения числа телевизионных каналов в настоящее время реализованы три технических варианта передачи ТВ-сигналов.

-

1. Кабельное телевидение, включая передачу сигналов по оптоволокну. Такое решение требует значительных экономических затрат на прокладку кабеля или оптоволокна до головных станций, эксплуатацию этой кабельной сети, разводку сигналов до абонентов с головных станций с соответствующим преобразованием сигналов для обеспечения требований по качеству приема. При этом все затраты ложатся в основном на вещателя, а срок окупаемости таких сетей становится достаточно большим. Кроме того, при числе каналов, большем, чем выделено для эфира, расширяется полоса передачи и приема сигналов, что требует как специальных передающих устройств и магистральных усилителей, так и специального тюнера на месте приема. С учетом того, что в России есть очень непростые рельефы местности - водные преграды, горы, болота, низины и т.д., прокладка кабельных линий или волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) становится достаточно дорогой.

-

2. Передача по эфиру телевизионного сигнала на более высоких частотах. При этом используются частоты излучения в диапазоне 2,5 - 2,686 ГГц [2]. В основном используя амплитудную модуляцию, можно передавать одновременно на одной несущей и с помощью одного передающего устройства не более 24 ТВ-программ. Такая передача телевизионного сигнала получила название MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) [3]. По сравнению с обычным ТВ в этой системе за счет применения высоконаправленных приемных и передающих антенн удалось значительно (в 3 - 6 раз) понизить мощность излучения на один

-

3. Передача по эфиру телевизионного сигнала на высоких и сверхвысоких частотах с изменением вида модуляции радиосигнала с амплитудной на частотную или фазовую манипуляцию. В данном случае выделяются два направления: передача телевизионных сигналов через спутник и создание сотовых систем телевидения.

канал и использовать одну передающую антенну. Однако передающая аппаратура остается достаточно громоздкой, так как суммарная мощность при необходимости обеспечить приемлемые дальности передачи сигналов на 5 км и более, составляет сотни ватт. Это приводит к необходимости размещать аппаратуру в специальных помещениях, а антенну поднимать на антенную вышку более чем на 30 м. Это в свою очередь ведет к необходимости использовать специальный очень дорогостоящий фидер, стоимость которого оказывается сравнима со стоимостью самого передатчика. Для приема сигналов абонентами необходимо использовать специальную аппаратуру в составе: приемная антенна, конвертор и тюнер. Сам передатчик достаточно сложен в эксплуатации из-за тепловых режимов и требований к поддержанию достаточно низких, менее 40 дБ, интермодуляционных составляющих [4].

Для приема программ со спутника используется следующая приемная аппаратура: СВЧ-конвертор, антенна, тюнер, возможно система слежения за спутником [2, 4]. Требуемый сигнал и, следовательно, качество обеспечиваются за счет применения высоконаправленных приемных антенн и малошумящих СВЧ-конверторов.

Спутниковое телевидение получило большое распространение во всех странах мира. Однако вещать на спутник с тем, чтобы тебя могли принимать на больших территориях доступно не всем телевизионным компаниям, а для областных и районных студий это вообще нецелесообразно. Кроме того, многоканальное вещание телевизионных программ ведут в основном зарубежные спутники, расположенные в различных точках пространства, а российские – единицы программ на спутник, поэтому принимать российские программы и зарубежные на одну антенну невозможно.

Самым большим недостатком спутникового телевидения является его высокая стоимость. Однако, невзирая на это, оно является основой для создания следующего поколения телевизионных передающих центров, способных объединить телевизионные программы с различных источников и передать в эфир на одной несущей частоте большое количество программ – это сотовое телевидение.

В странах запада создаются сотовые системы телевидения – системы беспроводного широкополосного радиодоступа (LMDS - Local Multipoint Distribution Systems; MVDS - Multipoint Video Distribution Systems), представляющие собой высокочастотные, широкополосные, высокоскоростные маломощные линии передачи информации. Передающие устройства работают в диапазонах: 27 500 – 29 500, 37 500 – 39 500 и 40 500 – 43 500 МГц. Применение частотной модуляции или фазовой манипуляции позволяет повысить на 30 – 40 дБ помехозащищенность и снизить мощность излучения на каждый канал до 100 – 200 мВт.

В качестве информации, передаваемой передатчиком сотового ТВ, используются спутниковые телевизионные программы, программы местного телевидения, кабельного ве- щания или отдельных телестудий, а также Интернет и телефония, требующие интерактивности с абонентами.

При этом сотовое ТВ решает самую главную задачу – обеспечение «последней мили» при доведении информации до абонентов и обеспечивают целый спектр связных услуг, таких как многопрограммное ТВ-вещание, обеспечение доступа в Интернет, высокоскоростная передача данных, интерактивное телевидение, телефония, телеконференции и т.д. Сотовое телевидение - это система связи третьего поколения, которое получает самое широкое распространение в развитых странах. Так, в настоящее время в США вся территория разбита на 493 зоны «сотового вещания» и создано уже около 1000 операторов.

В России применение систем беспроводного широкополосного радиодоступа позволит решить проблему доставки высокоскоростного Интернета в образовательные, научно-исследовательские, крупные производственные предприятия и в сотни тысяч средних и малых фирм, а также обеспечить их необходимой номерной телефонной емкостью без прокладки кабелей в сложнейшем рельефе местности. Создание системы беспроводного широкополосного радиодоступа в России может решить те многие проблемы, которые в настоящее время еще не решены.

В настоящей статье описаны разработанный внутренний блок базового передатчика (БП) и сформированный телевизионный сигнал на основе DVB-S2-модуляции.

DVB-S2 – это DVB-спецификация для широкополосных SAT-применений второго поколения, разработанная на базе технологий DVB-S и DVB-DSNG (Digital Satellite News Gathering – цифровая спутниковая видеожурналистика). Под DSNG обычно понимают передвижные системы передачи ТВ-информации с мест событий, именуемые системами сбора новостей. Система DVB-S2 используется в основном для:

-

♦ услуг ТВ-вещания стандартной четкости (SDTV) и ТВ высокой четкости (ТВЧ или HDTV);

-

♦ интерактивных услуг, включая доступ в Интернет;

-

♦ профессиональных приложений.

Важнейшим фактором внедрения нового стандарта DVB-S2 стали планы массового запуска HDTV. Уже на сегодняшний день начинает наблюдаться дефицит в частотном ресурсе даже при трансляции SDTV. Если же все SAT-программы будут вещаться в ТВЧ, то имеющегося частотного ресурса окажется недостаточным даже при переходе к более совершенным системам компрессии ТВ-сигнала. Таким образом, перспектива появления HDTV потребовала разработки форматов канального кодирования, более эффективно использующих имеющиеся частотные ресурсы (т.е. DVB-S2). Вторая причина появления стандарта DVB-S2 обязана неудовлетворительной работе имеющихся приемных систем KU-диапазона. Качество приема в этом диапазоне очень сильно зависит от погодных условий, в первую очередь, от дождя. Поэтому для трансляций в этом диапазоне часто требуется более высокая помехозащищенность, чем в С- и KU-диапазонах.

Третья причина появления стандарта DVB-S2 – появление интерактивных SAT-сетей с адресными услугами. Такие сети требуют большого транспортного ресурса, и оптимизировать его использование можно, адаптировав параметры каждого адресного потока к условиям приема конкретного адресата. Старые стандарты таких возможностей не предоставляют.

Таким образом, от стандарта DVB-S2 требуется следующее: ♦ повысить эффективность использования транспортного канала, то есть предоставить возможность в полосе стандартного канала передавать больше битов полезной информации на помехоустойчивость;

-

♦ допускать дифференцированный подход к выбору транспортных параметров для разных услуг, передаваемых в одном канале.

Кроме того, стандарт DVB-S2 должен был обеспечить совместимость с прежними стандартами и пути плавной миграции от старого оборудования к новому.

Первые два требования удалось выполнить за счет введения в стандарт более разнообразных схем модуляции, использования более эффективных систем защитного кодирования и введения дополнительных коэффициентов скругления, обеспечивающих более крутые фронты модулированного сигнала.

Гибкость формирования канала была достигнута теми же методами, что и эффективность использования спектра, а также за счет введения режимов VCM (Variable Coding and Modulation) и АСМ (Adaptive Coding and Modulation). Первый режим допускает разный уровень помехозащищенности услуг, передаваемых в одном канале, а второй - дополнительную возможность адаптации транспортных параметров к текущим условиям приема услуги. Режим АСМ предназначен для сетей с обратным каналом, где приемные системы имеют возможность переправлять на головную станцию информацию об условиях приема.

В результате был создан универсальный стандарт (DVB-S2), на базе которого могут строиться сети для распространения ТВ-программ стандартной или высокой четкости, сети для предоставления интерактивных услуг, например, доступа в Интернет, сети для профессиональных приложений, таких, как передача цифрового ТВ от студии к студии, сбор новостей и раздача сигнала на эфирные ретрансляторы. Новый стандарт DVB-S2 также удобен для формирования сетей передачи данных и создания IP-магистралей.

Стандарт DVB-S2 предусматривает четыре возможности схемы модуляции. Первые две - QPSK и 8 PSK - предназначены для использования в вещательных сетях. Передатчики транспондеров работают там в режиме, близком к насыщению, что не позволяет модулировать несущую по амплитуде. Более скоростные схемы модуляции, 16 APSK и 32 APSK, ориентированы на профессиональные сети, где часто используются более слабые наземные передатчики, не вводящие бортовые ретрансляторы в нелинейный режим работы, а на приемной стороне устанавливаются профессиональные конверторы (LNB), позволяющие с высокой точностью оценить фазу принимаемого сигнала. Символы внутри кон-стелляционного поля APSK модулированного сигнала размещены по окружностям. Такой вариант является наиболее помехоустойчивым в плане передачи амплитуды символа и позволяет использовать ретрансляторы в режимах, близких к точке насыщения. Обратим внимание на то, что, по сравнению с QPSK, верхняя схема модуляции - 32 APSK - позволяет повысить общую скорость потока в 2,5 раза.

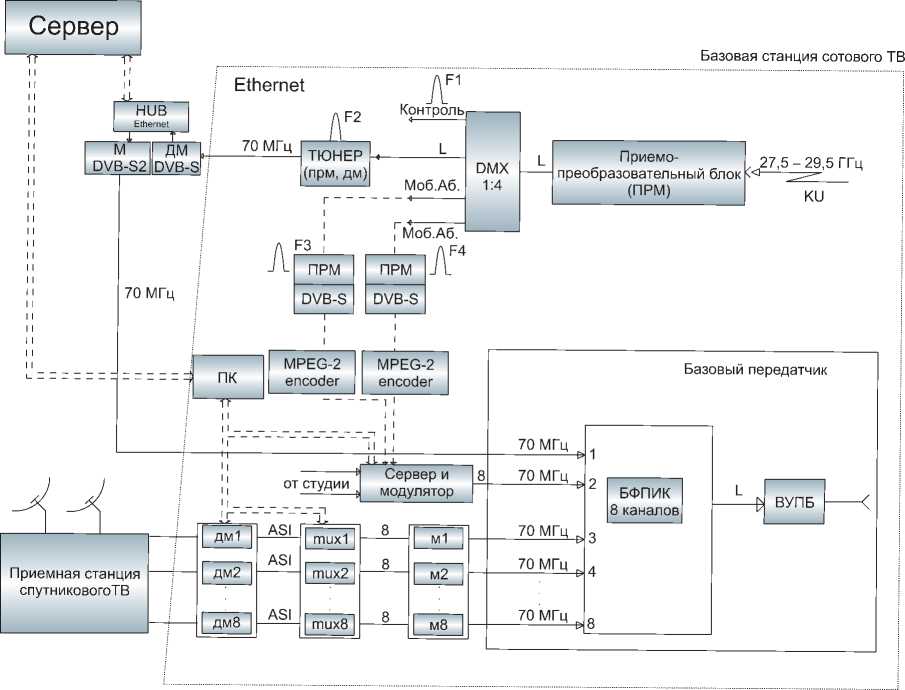

Рис. 1. Структурная схема базовой станции сотового телевидения

Одновременно с введением более высоких уровней модуляции стандарт DVB-S2 предусматривает возможность применения двух дополнительных коэффициентов скругления alpha (α). К используемому в DVB-S α = 0,35 в новом стандарте добавлены коэффициенты α = 0,20 и α = 0,25. Новые, более низкие значения коэффициентов обеспечивают большую крутизну импульсов, что позволяет использовать спектр более эффективно. С другой стороны, снижение α способствует повышению нелинейных искажений, что особенно сказывается при передаче одной несущей на транспондер. Поэтому конкретное значение коэффициента выбирается с учетом всех параметров передачи.

Для защиты от помех в новом стандарте DVB-S2, как и в прежних, используются перемежение данных и наложение двухуровневого кода для прямой коррекции (Forward Error Correction - FEC). Но системы внешней и внутренней кодозащиты отличны от стандарта DVB-S. В качестве внешней кодозащиты в место кода Рида-Соломона используется код Боуза-Чоудхури–Хоквингема (BCH), а в качестве внутренней вместо сверточного кода - код с низкой плотностью проверок на четность (Low Density Parity Check Codes – LDPC).

Для дополнительного снижения частоты ошибки используется внешний уровень кодозащиты BCH, работающий при малой плотности ошибок. В большинстве режимов код позволяет исправлять до 12 ошибок, но в некоторых – до 8 или 10.

В зависимости от выбранного режима помехоустойчивого кодирования и схемы модуляции, уровень сигнал/шум, позволяющий принять сигнал на приемной стороне, колеблется от 2,4 дБ (при модуляции QPSK и FEC с относительной скоростью 1/4) до +16 дБ (32 APSK и FEC 9/10). Эти значения справедливы для гауссовского канала и идеального демодулятора. При условии допустимости BER на уровне 10Е-7 энергетика сигнала превышает предел Шеннона всего на 0,7 – 1,2 дБ.

По сравнению с DVB-S, новый стандарт DVB-S2 обеспечивает повышение скорости передачи полезной информации на 20 - 35% или при той же эффективности использования спектра дает запас по уровню сигнала в 2 - 2,5 дБ.

Структурная схема базовой станции сотового телевидения приведена на рис. 1 . Она включает в себя:

-

♦ приемно-преобразовательный блок (с возможностью передачи телевизионного сигнала, доступа в Интернет, IP-телефонии);

-

♦ 4-канальный демультиплексор;

-

♦ HUB;

-

♦ сервер и ПК;

-

♦ приемную станцию спутникового ТВ;

-

♦ 8-канальный демодулятор, мультиплексор и модулятор;

-

♦ БП, который, в свою очередь включает в себя внешний усилительно-преобразовательный блок (ВУПБ) и базовый формирователь пакетов информационного канала (БФПИК), рассмотренный далее.

От Моб.Аб.

TCP/IP сеть г

От Моб.Аб.

MPEG-2 кодер

мультиплексор

DVB-скремблер

Генератор служебной информации

Модуль управления

ASI-интерфейс

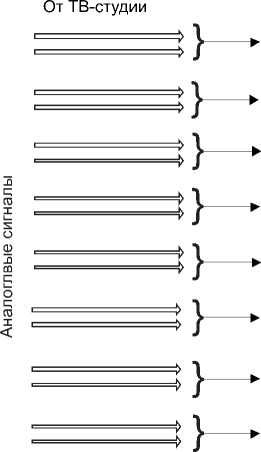

Рис. 2. Структура ТВ-сигнала на входе базового передатчика

Цифровой сигнал поступает на приемно-преобразовательный блок, где переводится на промежуточную частоту в L-диапазон, затем поступает на демультиплексор. Полученные 4 сигнала (2 от мобильных абонентов, один управляющий сигнал и сигнал Интернет и IP-телефонии) распределяются следующим образом.

Сигнал Интернет и IP-телефонии поступает на демодулятор, переводится на частоту 70 МГц, снова поступает на демодулятор, который преобразует его в Ethernet-поток, далее поступает на HUB, где распределяется между сервером и DVB-S2-модулятором (где снова переводится на 70 МГц и поступает на вход БП). Два сигнала от мобильных абонентов поступают на вход 8-канального мультиплексора (входит в состав сервера) вместе с сигналами от студий.

Спутниковый сигнал приходит на приемную станцию спутникового телевидения, затем поступает на демодулятор, где переводится в единичный поток стандарта ASI, далее поступает на вход 8-канального мультиплексора, где с помощью ПК производится выборка нужных для абонента каналов и их мультиплексирование в транспортный поток (в каждом транспортном потоке содержится до 8 телепрограмм). Затем поступает на модулятор, где преобразуется на частоту 70 МГц и приходит на вход БП.

В данной работе автор обращает внимание читателя на передачу телевизионного сигнала с местных студий и/или с мобильных абонентов. Предполагается, что БП сможет принимать до 64 каналов и далее транслировать сигнал на расстояние до 8 км (при благоприятных погодных условиях до 22 км). Структура ТВ-сигнала на входе БП рассмотрена на рис. 2 Ниже представлены пояснения к рис. 2 .

Модуль MPEG-кодера преобразует аналоговые сигналы изображения и звука в цифровой поток согласно спецификации DVPB.

Мультиплексор - 8 цифровых телевизионных программ, выбранные для мультиплексирования, поступают на вход мультиплексора для дальнейшего их объединения в один многопрограммный транспортный поток.

DVB-скремблер - используемый в устройстве скремблер является DVB-совместимым и соответствует спецификации DVB-CAS ETR-289. В случае необходимости защиты контента скремблер обеспечивает независимое скремблирование ТВ-программ и эффективное управление абонентами платной телевизионной сети. Управление абонентами осуществляется через порт управления с ПК.

Генератор служебной информаци и выполняет операции вставки управляющих сообщений, необходимых для вклю-чения/выключения того или иного абонента платной телевизионной сети.

Управляющий модул ь используется для выполнения операций управления подписчиками, диагностики устройства, сбора статусной информации, управления кодерами и для других задач. Управление устройствами в сети производится с персонального компьютера через обычное TCP/IP-со-единение.

ASI-интерфейс – выходной интерфейс передачи цифрового транспортного потока согласно EN 500083-9.

Выбор всех блоков осуществляется исходя из их технических требований.

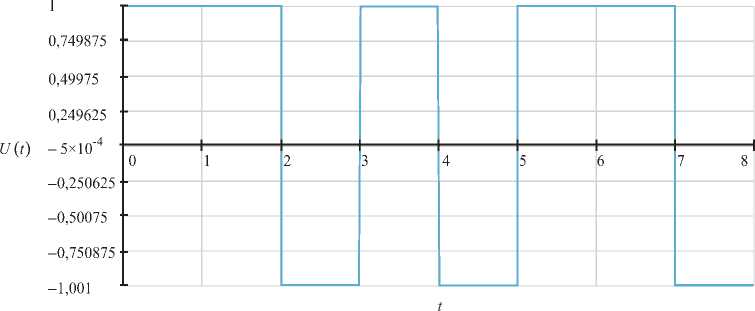

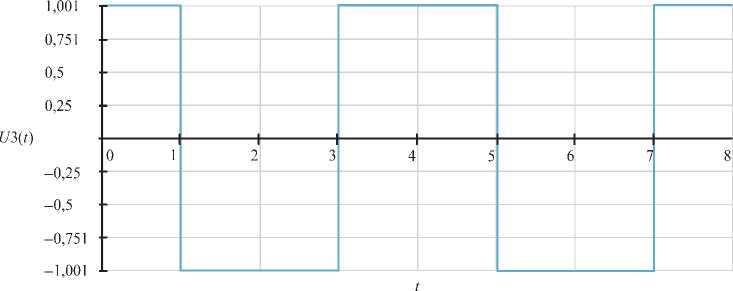

Эпюры 8-и сигналов на выходе MPEG-2 Encoder представлены на рис. 3 - 10 (U1,2...8 (t) – нормированные величины, t – [мс], T = 1 мс).

Рис. 3. Первый сигнал

1,

если 0

1,

если Т

-

-1, если IT

1,

если ЗТ

-

-1, если 4Т

1,

если ЗТ

1,

если 6Т

-1,

если ПТ

|

1,001 0,750875 0,50075 0,250625 U2(/) 5x10“* -0,249625 -0,49975 -0,749875 1 |

||||||||

|

0 |

1 |

2 |

4 |

5 |

6 |

7 8 |

||

Рис. 4. Второй сигнал

Рис. 5. Третий сигнал

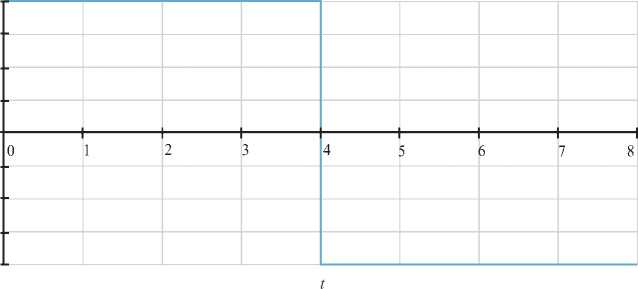

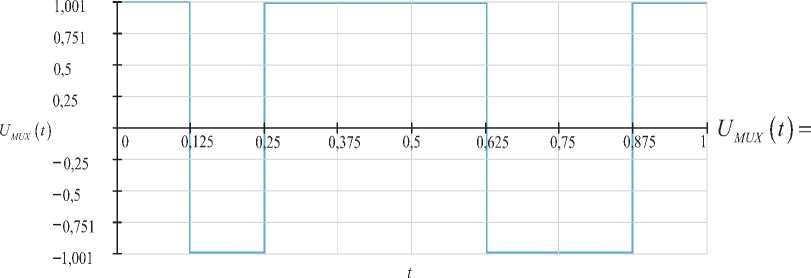

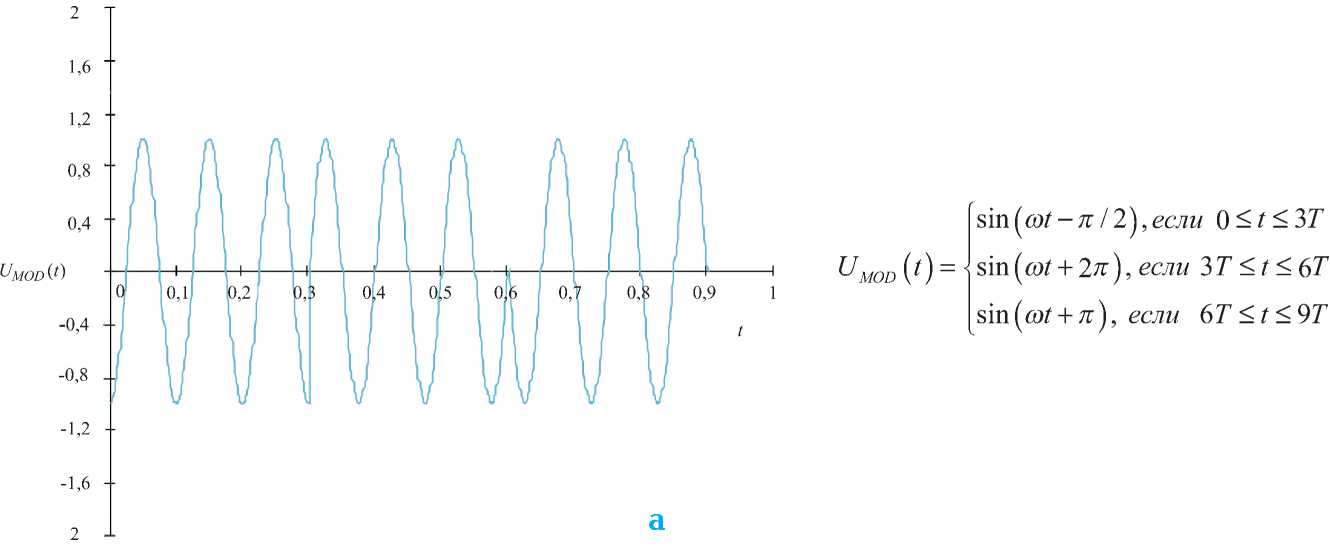

-

- 1, если 0

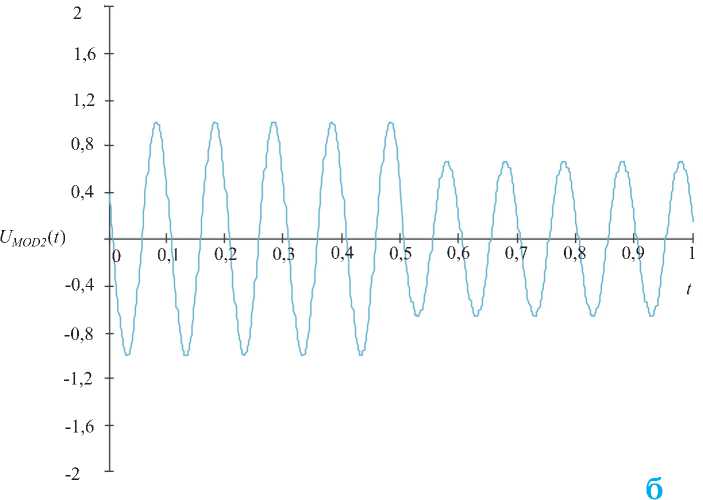

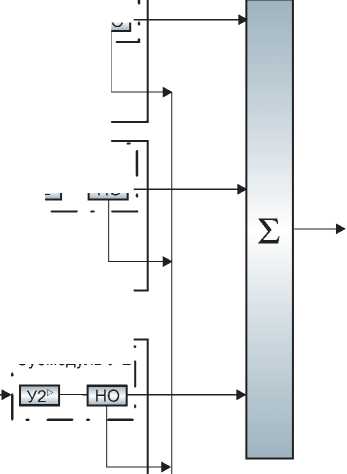

\,если Т 1, если 2Т 1, если ЗТ <1 < 4Т - 1, если 4Т - 1, если ЗТ 1, если 6Т <1<ПТ -1, если ПТ 1, если 0 - 1, если Т - 1, если 2Т 1, если ЗТ - 1, если ЗТ - 1, если 6Т 1, если ПТ < / < %Т 1,001 U4(/) 0,750875 0,50075 0,250625 -0,249625 -0,49975 -0,749875 Рис. 6. Четвертый сигнал 1, если 0 1, если T 1 , если IT 1 , если ЗТ 1,001 ■ 0,750875 ■ 0,50075 ■ 0,250625 ' U5(n 5x104 ' -0,249625 ' -0,49975 ■ -0,749875 ' 1 ■ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1, если 0 -1, если Т 1, если 2Т -1, если ЗТ <1 < 4Т U5^ = < 1, если 4Т -1,если 5Т 1, если 6Т -1, если IT Рис. 7. Пятый сигнал 1,001 0,750875 0,50075 0,250625 1/6(0 5х10'4 -0,249625 -0,49975 -0,749875 1 -1 -1,если 0 -1, если Т 1, если 2Т . . -1, если ЗТ <1<4Т U6(A = \ -1, если 4Т 1, если ST -1, если 6Т 1, если ПТ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Рис. 8. Шестой сигнал А, если 1,если 0,751 ' 0,5 ' -1, если 0.25 ' 1, если 1/7(1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1,если -0,25 ' -1, если -0,5 ' 1, если 1,если -0,751 1 t 0 4T Рис. 9. Седьмой сигнал 1,001 0,751 0,5 0,25 ' 1/8(0 -0,25 0 1 2 4 5 6 7 8 -0,5 1 -0,751 1 -1,001 Рис. 10. Восьмой сигнал 1, если 0 1, если T -1, если 2T иОД -1, если 3T <1<4T 1, если 4T -1, если ST 1, если 6T 1, если IT Рис. 11. Сигнал на выходе мультиплексора 1,если 0 -\,если T/8<2T/8 1, если 2T/8 < / <3T/8 1, если 3 7/8 < 4T/8 1, если 4T !% -1, если STH -1, если 6T!% 1, если ПТ /8 < / <Т -0,25 -0,5 -0,751 -1,001 1,001 0,751 0,5 0,25 CW) 0 1 3 4 5 6 7 8 Рис. 12.Сигнал на выходе скремблера 1,если 0 1, если Т 1, если ПТ <1 <ЗТ -1, если ЗТ -1, если AT 1, если 5Т -\,если 6Т 1, если ПТ Рис. 13.Сигналы на выходе DVB-S2-модулятора: а – 8 PSK; б – 32 APSK UMOD 2^0 sin(ro/ + ?7r/8), если 0 2sin( Сигнал на выходе мультиплексора представлен на рис. 11 ( UMUX – нормированная величина, t – [мс]). Сигнал на выходе DVB скремблера представлен на рис. 12 (USCR – нормированная величина, t – [мс]). Сигналы на выходе DVB-S2 модулятора для схем модуляции 8 PSK и 32 APSK представлены на рис. 13а, б. Базовый передатчик осуществляет формирование спектра прямых частотных каналов (из исходных информационных сигналов) и передачу их в эфир в соответствии с частотным планом в диапазоне 27,5 – 29,5 ГГц и в заданном направлении. Перед установкой БП настраивается по уровню излучаемой мощности каждого канала, которая должна составлять 200 ± 10% при 8-и каналах, и проверяется по следующему ряду параметров: ♦ выходная мощность (суммарная и по частотным каналам); ♦ соответствие частот излучаемых сигналов частотному плану; ♦ нестабильность центральной частоты излучения канала; ♦ уровень внеполосных и побочных излучений; ♦ маска спектра излучаемого сигнала; ♦ уровень интермодуляционных помех. БП включает в себя: ♦ блок формирования пакетов информационных каналов (внутренний блок), предназначенный для использования в составе базового передатчика сотового ТВ; ♦ выносной усилительно-преобразовательный блок (внешний блок). Внутренний блок формирует информационные пакеты в цифровой форме. Обеспечивается конвертация сигналов цифровых пакетов на промежуточной частоте, их фильтрация и усиление с последующим суммированием. Технические характеристики блоков БП приведены в табл. 1, 2. На рис. 14 представлена структурная схема формирования пакетов цифровых информационных каналов. Таблица 1. Основные технические характеристики внутреннего блока БП Характеристика Значение Полоса входных (цифровых) сигналов, МГц: ♦ основная (основной вход) ♦ дополнительная (доп. вход 1) ♦ дополнительная (доп. вход 2) 70 ±18 480 ±18 частотный канал L-диапазона Типы входных сигналов DVB-S2, 8 PSK, 32 APSK Ширина полосы частот одного канала, МГц 39 Шаг сетки частот каналов в выходной полосе пропускания, МГц 39 Количество частотных каналов 8 Частотные каналы должны последовательно располагаться в выходной полосе пропускания L-диапазона, МГц 950…1574 Максимальный уровень выходных сигналов в каждом стволе, мВт 3 Рабочая температура окружающей среды, °С 5…45 Таблица 2. Таблица распределения частот блока ФПИК в диапазон частот 950...1574 МГц № канала Частота, МГц № канала Частота, МГц 1 969,5 9 1281,5 2 1008,5 10 1320,5 3 1047,5 11 1359,5 4 1086,5 12 1398,5 5 1125,5 13 1437,5 6 1164,5 14 1476,5 7 1203,5 15 1515,5 8 1242,5 16 1554,5 Вход1 70 Мгц Вход2 70 Мгц Вход8 70 Мгц Вход 480 МГц Вход L-диапазона | Субмодуль смесителя 1| т>| см 1 (-Главен уУ |—г^ Субмодуль смесителя 2 :мТ|—|пфГ|- I ГУН I А| ФАПЧI Гетеродин1 ' ЯГфапч1 Гетеродин2 | Субмодуль смесителя 1| Г Субмодуль ■ смесителя 2 I irwi Гетероди н1 [ Субмодуль У2 ♦I У2 |---|НО Вых.сигн. контроля ’: [ Субмодуль У2| ^>|У2П—Гно|- ' । ^^ । Гетероди н2, ' 4l ФАПЧ -------►! , Субмодуль смесителя 1| СМ1НПАВ н У1Г г Субмодуль ’ смесителя 2 р|СМ1|—[ПАВ^ Субмодуль У 2, | ФАПЧ I Гетеродин1 , 'ГТун~| 11 ФАПЧ | Гетеродин2! ^ ВИП | | Контроль |— Модуль контроля I окг R Рис. 14. Структурная схема формирования пакетов цифровых информационных каналов Здесь для цифровых сигналов применено двойное преобразование спектра по частоте. Сигнал с частоты диапазона 50...90 МГц переносится на частоту 480 МГц (СМ1, гетеродин 1), далее фильтруется стандартным фильтром ПАВ, с помощью которого формируется требуемая рабочая полоса частот канала, усиливается усилителем У1 и поступает на второй смеситель СМ2 с гетеродином 2. В СМ2 спектр сигнала переносится с частоты 480 МГц на заданную частоту L-диапазона и далее сигнал поступает на полосовой фильтр ПФ1, который подавляет высшие гармоники. Гетеродины 1 и 2 построены по схеме генератора управляемого напряжения (ГУН), охваченного цифровой схемой ФАПЧ. Опорная частота на схему ФАПЧ поступает с кварцевого генератора ОКГ. Сигнал с фильтра ПФ1 поступает на усилитель У2 и через направленный ответвитель НО на один из входов 8-канального сумматора Σ. Управление амплитудой выходного сигнала осуществляется регулировкой режима выходного каскада усилителя У2. При сложении сигналов на 8-канальном сумматоре Σ потери составляют 12 – 14 дБ. Поэтому чтобы обеспечить требуемый уровень выходной мощности 3 мВт (на один канал), уровень мощности на выходе усилителя У2 составляет 100 – 200 мВт. Применение двойного преобразования позволяет осуществлять гибкий подход при построении базовой станции единичной соты, обеспечивая возможность дополнительной подачи информационных цифровых пакетов либо на частоте 480 МГц, либо на частоте L-диапазона непосредственно на формирователь. Аппаратура формирования пакетов информационных каналов может быть выполнена в виде стандартной стойки 19”. Конструктивной единицей должен быть блок, в котором размещены субмодули, формирующие четыре частотных ствола (4-канальный блок ФПИК-Ц). Необходимое количество частотных каналов (8) обеспечивается последовательным соединением этих блоков■ 1. Мамаев Н.С. Спутниковое телевизионное вещание. – М.: Радио и связь, 1995. – 392 с. 2. Рихтер С.Г. Цифровое радиовещание. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 560 с. 3. Локшин Б.А. Цифровое вещание: от студии к телезрителю. – М.: Радио и связь, 2001. – 220 с. 4. Карякин В.Л. Цифровое телевидение. – М.: Солон-Пресс, 2008. – 351 с.

Список литературы К вопросу о создании системы беспроводного широкополосного радиодоступа в России

- Мамаев Н.С. Спутниковое телевизионное вещание. -М.: Радио и связь, 1995. -392 с.

- Рихтер С.Г. Цифровое радиовещание. -М.: Горячая линия -Телеком, 2008. -560 с.

- Локшин Б.А. Цифровое вещание: от студии к телезрителю. -М.: Радио и связь, 2001. -220 с.

- Карякин В.Л. Цифровое телевидение. -М.: Солон-Пресс, 2008. -351 с.