К вопросу о списке нелихенообразующих грибов, включенных в Красную книгу Самарской области

Автор: Моров Владимир Павлович

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 2 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены соображения относительно списка микобиоты в Красной книге Самарской области и предложения по его дополнению. Показан пример успешного взаимодействия с населением как важного источника информации в формате мониторинга территории.

Микобиота, грибы, fungi, красная книга, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148325622

IDR: 148325622 | УДК: 502.75:582.28 | DOI: 10.24412/2073-1035-2022-10443

Текст научной статьи К вопросу о списке нелихенообразующих грибов, включенных в Красную книгу Самарской области

1 Одним их важнейших элементов системы природоохраны как в России, так и в мире является издание и действие в законодательном порядке Красных книг (КК), содержащих аннотированные списки биологических видов, нуждающихся в охране. Ранг их различен: от международного до регионального; в последнем случае действие документа распространяется только на территорию соответствующего субъекта федерации. Первый том «Редкие виды растений, лишайников и грибов» Красной книги Самарской области (ККСО) впервые был выпущен в 2007 г.; первый том «Редкие виды растений и грибов» во втором издании ККСО вышел в свет в 2017 г.

Небольшая часть информации флористического тома ККСО посвящена представителям царства Грибы (Fungi), отдельно от которых в ее первом издании рассматривались лишайники (Красная книга…, 2007). В новом, в ныне действующем издании, обе категории микобиоты объединены в раздел «Грибы» (Красная книга…, 2017). При этом в соответствующий подраздел «VIII. Грибы. Часть 2. Не образующие лишайник грибы» вошел в несколько расширенном виде тот же перечень видов, что и в раздел 9 предыдущего издания.

Автор настоящей статьи, не являясь профессиональным микологом, в течение ряда лет выступает в качестве модератора любительского интернет-сообщества (Грибы Самарской…), которое является в этом плане крупнейшим в реги-

оне, насчитывая более 38 тыс. зарегистрированных участников – как «грибников», так и любителей природы, некоторое количество специалистов в областях естественных наук. При постоянном мониторинге таких сообществ можно отслеживать очень значительный объем ценной информации, недоступной при фрагментарных научных исследованиях. Качество данной информации различно, в основном ее следует рассматривать как предварительную, но сравнение с литературными источниками во многих случаях позволяет по фенотипу на фотоматериалах и в сопутствующих описаниях делать выводы о таксономической принадлежности. Наибольшую информационную ценность для науки при этом несут как практически полный охват территории наблюдателями, так и относительно непрерывный мониторинг по отдельным видам на наиболее богатых ими участках.

Следует заметить, что во многих областях естествознания в последние десятилетия значительно выросла роль любителей. Подобная же картина наблюдалась в начале XX столетия, когда на уровне властных структур поощрялся вклад населения в поиск проявлений минералов и руд, отдельных видов растений и животных и т.д. С развитием науки и насыщением ее высококвалифицированными исследователями роль любителей снизилась до минимума. В последние же годы учеными ряда областей естествознания начато переосмысление важности роли любителей для науки, особенно в условиях резко усилившегося фактического дефицита научных кадров и резкого снижения охвата территорий науч- ными экспедициями, не говоря уже о мониторинге. При этом исследования и мониторинг (опять же при наличии конкретных специалистов) успешно ведутся научным персоналом крупнейших особо охраняемых природных территорий (в первую очередь, заповедников), но практически вся местность за пределами последних этими специалистами не контролируется. В настоящее время наиболее высокий уровень взаимодействия ученых и любителей сложился в палеонтологии, где выгода от него для науки уже понята и используется значительной частью исследователей.

Нужно также отметить факт, что точное определение большинства таксонов, занесенных в любые КК, является непосильной задачей практически для каждого, за исключением узких специалистов по соответствующим разделам биологии. Более того, этот факт усложнен непрерывно ведущимися ревизиями таксонов, в первую очередь на уровне вида – что в случае аннотированных списков (к которым принадлежат и КК) приводит к потере определенности объекта. Отсюда возникает тот парадокс, что изученность объектов охраны наименее достаточна именно в тех районах, где эта охрана максимально необходима по причине высочайшей и постоянно растущей рекреационной нагрузки. А ведь именно в таких местностях как раз и наиболее высока деятельность любителей и особенно – грибников.

Аннотированный в ККСО список нелихено-образующих грибов исходно был представлен 4 видами высших базидиомицетов. Для всех них при переиздании статус 2/0 (очень редкий вид, тенденции численности неизвестны) изменен на 3 (редкий вид). Дополнительно добавлен один вид – звездовик бахромчатый, с приданием аналогичного статуса. Соображения отдельно по каждому, исходя из материалов на интернет-ресурсе, и (в меньшей степени) собственных наблюдений, изложены ниже.

Паутинник триумфальный ( Cortinarius triumphans ). «В Самарской обл. встречается только в Заволжье: Ставропольский р-н <…>. Несъедобный микоризообразователь. Обитает в березняках, смешанных лесах и лугах. Численность крайне низкая и колеблется по годам в зависимости от количества и частоты выпадения осадков» (Красная книга…, 2017, с. 357).

Во-первых, что касается характеристики вида в ККСО как несъедобного. В наиболее авторитетных сетевых источниках имеются следующие данные. «В западной литературе этот вид считается несъедобным (Агеев, Бульонкова. Паутин-ник…). «В зарубежных источниках проходит по категории несъедобных грибов; отечественные авторы придерживаются другого мнения. Ю.Г.

Семёнов в своей книге называет паутинник желтый наиболее вкусным паутинником» (Паутин-ник желтый…).

В качестве сходного вида в ряде источников приводится C. trivialis (например: Паутинник желтый…), но на многочисленных фото от грибников на ресурсе (Грибы Самарской…) имеются визуальные признаки именно C. triumphans .

Что касается численности вида: за прослеженные автором сезоны 2016–2022 гг. гриб давал обильные урожаи, широко и в очень больших количествах собирался в августе – сентябре в пищу населением в различных районах Заволжья, особенно много информации поступало из Бе-зенчукского, Елховского, Кошкинского районов. При этом не отмечалось большой разницы между урожайным 2022 г. и малоурожайными в целом по грибам двумя предшествующими годами. По отношению к грибу даже, наряду с рядовкой тополёвой, в регионе употребляется ошибочное местное название «валуй», что говорит о давно сформировавшейся традиции сбора.

Учитывая высокую стойкость вида к антропогенной нагрузке (Агеев, Бульонкова. Паутин-ник…), присутствие его в ККСО не имеет никакого смысла.

Паутинник фиолетовый ( Cortinarius violaceus ). «В Самарской обл. встречается только в Предволжье: Ставропольский р-н» (Красная книга…, 2017, с. 358).

Из результатов мониторинга интернет-сообщества следует, что для региона C. violaceus – очень редкий гриб, отмечался с низкой урожайностью на мшистых биотопах Рачейского бора, по крайней мере, в 2016–2019 гг. Единичные фото выкладывались пользователями интер-нет-ресурсов в разные годы из ближе не указанных мест в Заволжье. Нахождение вида в ККСО не вызывает сомнений, но, очевидно, есть смысл вернуть для него природоохранный статус «2».

Печёночница обыкновенная ( Fistulina hepatica ). «Встречается единичными экземплярами на 50–100 стволов дуба, в выявленных местообитаниях численность стабильна» (Богоут-динов, 2014; Красная книга…, 2017, с. 359). Эти данные полностью согласуются с результатами обстоятельной работы по экологии F. hepatica , выполненной в Белгородской области. Из нее следует, что вид является индикатором состояния лесных массивов, поражая ослабленные деревья в местах морозобоин и в комлевых дуплах; распространенность патогена лежит в пределах 0,5–10,5% (обычно 2,0–3,5%) от количества зрелых дубов; она не зависит от типа дубрав и связана только с внутренним состоянием дубовых древостоев и доли в них деревьев с повреждениями комля (Дунаев и др., 2012).

Активность сбора гриба населением средняя, из-за его специфических кулинарных свойств. На взгляд автора, смысл охранять F. hepatica как самостоятельный объект охраны имеется исключительно на ООПТ. На всей же остальной территории следует охранять не облигатный паразитический вид, а растение-хозяина дуб черешчатый ( Quercus robur ). Присутствие же данного представителя микобиоты в основном списке ККСО – мера избыточная.

Звездовик бахромчатый ( Geastrum fimbriatum ). «Произрастает в широколиственных лесах с ненарушенной подстилкой» (Красная книга…, 2017, с. 360). Поскольку в наиболее авторитетных интернет-источниках (Агеев, Буль-онкова. Земляная…; Звездовик бахромчатый…) указывается на приуроченность вида преимущественно к хвойным лесам, встает вопрос о полноте его изученности на территории региона. В целом, на данной территории совокупные представители рода Geastrum нередки, в лесах отмечаются, как минимум, также звездовики тройной ( G. triplex ) и черноголовый ( G. melanocephalum ), но могут встречаться и другие виды (Моров. Звездовиковые…). В полевых условиях либо на фото отдельные виды не всегда различимы. Изучение рода как такового в регионе не проводилось, так что выбор для помещения в ККСО именно G. fimbriatum требует дополнительных комментариев.

Ежовик коралловидный ( Hericium coralloides ). «Встречается в лиственных и смешанных лесах с начала июля по октябрь на живых усыхающих деревьях, сухостое, пнях и ва-леже лиственных пород. В выявленных местообитаниях численность низкая и колеблется по годам в зависимости от количества и частоты выпадения осадков» (Красная книга…, 2017, с. 361). По совокупной информации, в урожайные годы во многих лесах и тополёвых насаждениях региона вид плодоносит обильно. С другой стороны, повсюду муссируется недостоверная информация о целебных свойствах гриба, что, вкупе с эстетичным обликом плодовых тел, вызывает опасность их чрезмерного сбора населением.

Помимо этого, в интернет-источниках широко растиражировано сообщение Ю.Г. Семёнова об ошибочном включении H. coralloides в КК РФ: «Это недоразумение по большому счету: занесённый в Красную книгу (1984 г.) редкий вид ежовика под именем гериций коралловидный правильно называть – гериций альпийский (H. alpestre, syn. H. flagellum, который растет в южных регионах Европы, в горах и у нас на Дальнем Востоке на мертвой хвойной древесине (См. Мир растений, том 2, Грибы, под редакцией Горленко М.В., 2-е изд., г. Москва, изд. «Просвеще- ние» 1991 г). У нас встречается довольно обычный гриб ежовик коралловидный (гериций коралловый, гериций решетчатовидный) H. coralloides, syn. H. clathroides»#2 ; “Все ссылки правильные. Я знал, что не все с этим сразу согласятся, сам в своё время не поверил в это. А эта ошибка кочует теперь из книги в книгу. Речь идёт о том, что в Красную книгу занесено имя одного вида вместо другого <…>. И приведено соответствующее ошибочному названию описание. Оправдание этой путаницы со ссылкой на «неудобные» требования бот{анического} Кодекса см. на стр. 254 указанного т. 2 «Грибы». Привожу абзац из этого тома целиком: «Внешне очень близкий к предыдущему виду (речь шла о H. coralloides) гериций альпийский (H. alpestre), занесенный в Красную книгу СССР, растет на валежнике пихты. Гриб найден у нас в Закарпатье, на Кавказе и в Приморском крае». Эти два вида – классический, но и печальный пример нестабильности в современной номенклатуре грибов. Сложные, в то же время слишком часто изменяемые правила Международного кодекса ботанической номенклатуры требовали повторного переименования указанных выше видов. Согласно представлениям времени издания Красной книги (1984), гериций альпийский был опубликован под названием гериция коралловидного”# (цит. по: Грибы в…).

Данная информация не может игнорироваться, учитывая информированность массы любителей. Вероятно, присутствия вида в ККСО не требуется; по крайней мере, его статус редкого для региона вида не соответствует действительному положению вещей.

О недостаточной проработке тематики списка охраняемых видов макромицетов для Самарской области красноречиво свидетельствует статистика из КК соседних регионов: Татарстан – 40, Пензенская обл. – 44, Ульяновская обл. – 25, Саратовская – 20 (Красная книга…, 2006; Ивойлов, 2019).

Помимо включенных в ККСО видов, хотелось бы обратить внимание на отдельные редкие для региона виды, таксономическое соответствие которых не вызывает сомнений, а эффектный облик является стимулом для повреждения, либо сбора плодовых тел.

– Хлороцибория сине-зеленоватая ( Chlorociboria aeruginascens ). Имеются отдельные находки по региону (в т.ч. в Рачейском бору, Чапаевских лугах, Красноярском районе) (рис. 1: фото 1 и 2).

Рис. 1. Редкие макромицеты Самарской области:

1) хлороцибория сине-зеленоватая ( Chlorociboria aeruginascens ) – Сызранский р-н, Рачейский бор, 10.2022*; 2) тот же вид, мицелий на древесине – Красноярский р-н, В.В. Кормаков, 10.2022; 3) вольвариел-ла шелковистая ( Volvariella bombycina ) – Ставропольский р-н, Жигули, Г.А. Зяткина, 07.2011; 4) тот же вид**; Д. Назарова, 05.2019*; 5), 6), 7) белопаутинник клубненосный ( Leucocortinarius bulbiger ) – г.о. Тольятти, Ставропольский бор, А. Амирова, 09.2019*; 8) лисичка трубковидная ( Cantharellus tubaeformis ) – Му-ранский бор, 09.2018*; 9) строфария ?небесно-синяя ( Stropharia ?caerulea )** – М. Рязаева, 10.2018*; 10) тот же вид – Красноярский р-н, с. Новый Буян, фото автора, 08.2019.

Обозначения в подрисуночных подписях : * – фото с интернет-ресурса (Грибы Самарской …); ** – фото с территории Самарской обл. без уточнения района.

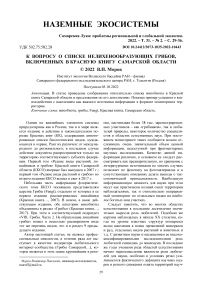

Рис. 2. Редкие макромицеты Самарской области:

11), 12) рядовка обутая ( Tricholoma caligatum ); Шигонский р-н, Новодевичьи горы – М.М. Жиров, 09.2022; 13), 14) родотус дланевидный ( Rhodotus palmatus ) – г.о. Тольятти, Зелёная зона, М.М. Жиров, 10.2022; 15), 16) рядовка перевязанная ( Tricholoma focale ) – Красноярский р-н, с. Молгачи, А. Родионова, 09.2020*; 17), 18) перечный гриб рубиновый ( Rubinoboletus rubinus )** – П. Злобин, 07.2019*; 19), 20) тот же вид – Волжский р-н, Рождественская пойма, В. Роготовский, 08.2020*.

Обозначения в подрисуночных подписях : * – фото с интернет-ресурса (Грибы Самарской …); ** – фото с территории Самарской обл. без уточнения района.

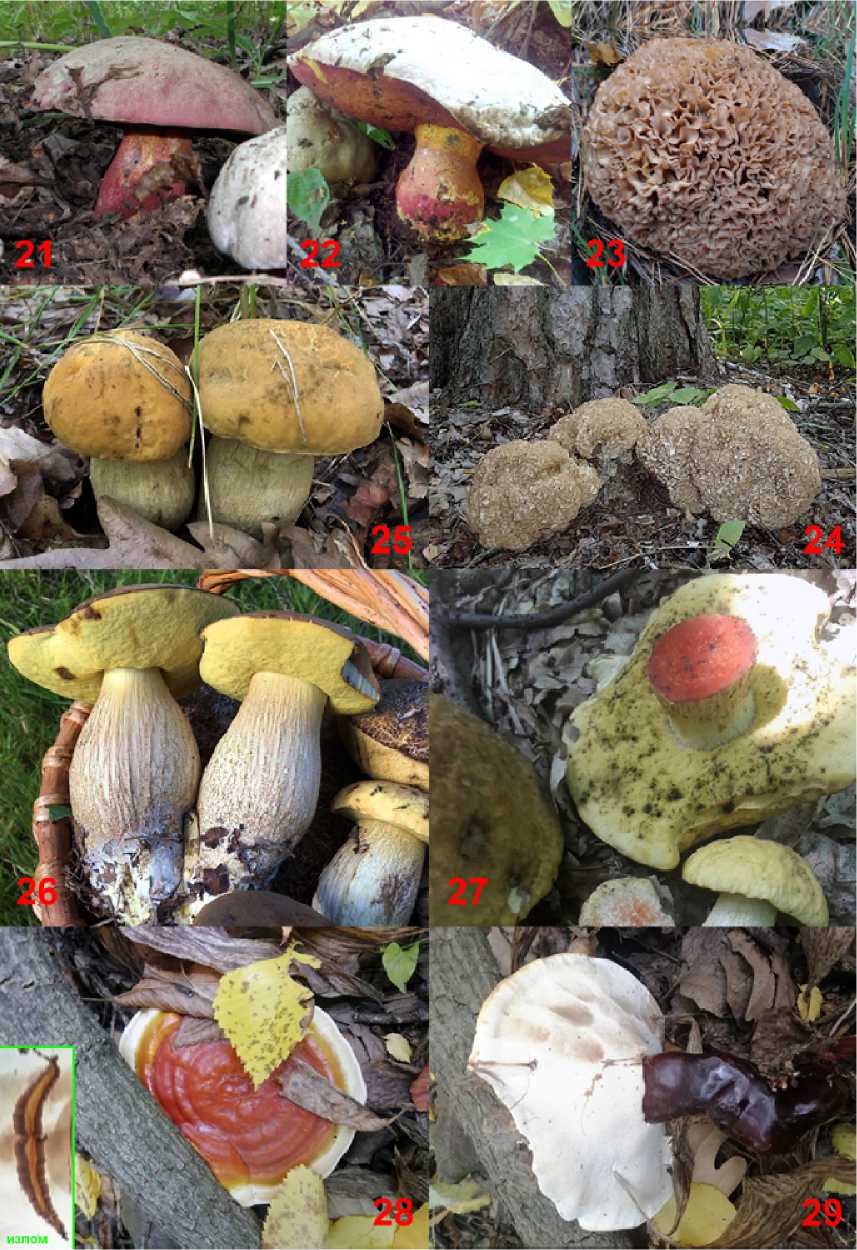

Рис. 3. Редкие макромицеты Самарской области:

21) боровик Ле Галь ( Rubroboletus legaliae )** – С.А. Сергеев, лето 2016; 22) сатанинский гриб ( Rubroboletus satanas ) – Волжский р-н, пос. Дубовый Гай, Д. Пеньков, лето 2017*; 23) спарассис курчавый ( Sparassis crispa ) – Борский р-н, Бузулукский бор, Д. Смирнов, 10.2019*; 24) тот же вид, г.о. Самара, пос. Прибрежный, В.В. Кормаков, 2016; 25), 26) обабок чернеющий ( Leccinellum crocipodium ) – г.о. Чапаевск, Чапаевские луга, Е. Попова, 08.2020*; 27) тот же вид – Вожский р-н, Рождественская пойма, С. Пронин, 07.2022; 28), 29)* трутовик лакированный ( Ganoderma lucidum ); Кинельский р-н, С. Земскова, 09.2020*.

Обозначения в подрисуночных подписях : * – фото с интернет-ресурса (Грибы Самарской …); ** – фото с территории Самарской обл. без уточнения района.

– Вольвариелла шелковистая ( Volvariella bombycina ). Встречается нередко, единичными экземплярами в лиственных лесах по всему региону, на древесине (рис. 1: фото 3, 4), но плодовые тела зачастую уничтожаются. Включен в КК ряда регионов Урала и Сибири.

– Белопаутинник клубненосный ( Leucocortinarius bulbiger ). Для Жигулевского заповедника – редкий вид в сосняках и клено-липняках (Малышева, Малышева, 2008). На остальной территории региона – единичные находки в борах Ставропольского и Красноярского районов (рис. 1: фото 5–7). Включен в несколько региональных КК Европейской России.

– Строфария небесно-синяя ( Stropharia caerulea ) / сине-зеленая ( S. aeruginosa ). Для Жигулёвского заповедника последний как частый преимущественно для лиственных лесов вид (Малышева, Малышева, 2008). На остальной территории региона эти трудно различимые между собой представители нечасто и разрозненно встречаются в лиственных лесах; почти на всех фото грибы более сходны по облику с S. caerulea (рис. 1: фото 9, 10).

– Рядовка обутая ( Tricholoma caligatum ). Находка одной популяции в смешанном лесу (Новодевичьи горы в Шигонском районе) (рис. 2: фото 11, 12). Вид близок к T. matsutake , имеющей ажиотажный спрос в странах Восточной Азии ( Tricholoma caligatum …, 2016; Агеев, Бульонкова. Мацутаке…). КК Красноярского края.

– Рядовка перевязанная ( Tricholoma focale ). Близкий к предыдущему вид, визуально отличающийся окраской в рыжие тона и слабым развитием чешуек на шляпке (Агеев, Бульонкова. Рядовка…). Редкие находки в хвойных лесах (Бузулукский бор и у с. Молгачи Красноярского района) (рис. 2: фото 15, 16). КК Новосибирской обл.

– Родотус дланевидный ( Rhodotus palmatus ). Хотя для Жигулёвского заповедника охарактеризован как частый для лиственных лесов вид (Малышева, Малышева, 2008), находки на остальной территории региона редки (рис. 2: фото 13, 14). КК Сахалинской и Ленинградской областей.

– Боровик Ле Галь ( Rubroboletus legaliae ). Предварительно определенный вид, в наиболее теплые годы редко плодоносящий в пойменных дубравах (рис. 3: фото 21). КК Татарстана, Тульской и Липецкой областей.

– Сатанинский гриб ( Rubroboletus satanas ). Предварительно определенный вид, в наиболее теплые годы редко плодоносящий в нагорных дубравах Заволжья.

– Перечный гриб рубиновый ( Rubinoboletus rubinus ). Единично встречается в наиболее теплые годы в пойменных лесах (рис. 2: фото 17–20). КК РФ, Мордовии, Пензенской обл.

– Обабок чернеющий ( Leccinum crocipodium ). Плодоносит неежегодно (?) в пойме р. Волга (Чапаевские луга, Шелехметь) (рис. 3: фото 25–27). Объект сбора. КК Пензенской обл.

– Лисичка трубковидная ( Cantharellus tubaeformis ). Известны находки в Муранском бору (рис. 1: фото 8). КК Псковской обл.

– Трутовик лакированный ( Ganoderma lucidum ). Имеются единичные находки в Кинельском районе (рис. 3: фото 28, 29). Гриб применяется в восточной медицине, что вызывает ажиотажный спрос. КК большинства регионов Среднего Поволжья, а также ряда других регионов РФ.

– Спарассис курчавый , или грибная капуста ( Sparassis crispa ). Редкие находки плодовых тел в борах региона (рис. 3: фото 23, 24); обычно уничтожаются. КК РФ и многих регионов. Включен в КК РФ и многих, в т.ч. соседних, регионов..

По мнению автора, перечисленные виды следует расценивать в качестве кандидатов в список охраняемой микобиоты региона. Немаловажно, что их своеобразный облик позволяет легко идентифицировать до вида плодовые тела на месте произрастания. Разумеется, необходимо более тщательное изучение данных видов на территории Самарской области.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы К вопросу о списке нелихенообразующих грибов, включенных в Красную книгу Самарской области

- Агеев Д.В., Бульонкова Т.М. Земляная звезда бахромчатая (Geastrum fimbriatum) // Грибы Сибири. URL: https://mycology.su/geastrum-fimbriatum.html

- Агеев Д.В., Бульонкова Т.М. Мацутаке (Tricholoma matsutake) // Грибы Сибири. URL: https://mycology.su/tricholoma-matsutake.html

- Агеев Д.В., Бульонкова Т.М. Паутинник триумфальный (Cortinarius triumphans) // Грибы Сибири. URL: https://mycology.su/cortinarius-triumphans.html

- Агеев Д.В., Бульонкова Т.М. Рядовка перевязанная (Tricholoma focale) // Грибы Сибири. URL: https://mycology.su/tricholoma-focale.html

- Богоутдинов Д.З. Новые данные по распространению редких базидиомицетов в Самарской области // Изв. Самар. НЦ РАН. 2014. Т. 16, № 5. С. 99-104.

- Грибы в Красной книге. URL: https://forum.toadstool.ru/topic/3450-грибы-в-красной-книге/?page=3

- Грибы Самарской области. URL: https://vk.com/gribyso

- Дунаев А.В., Дунаева Е.Н., Калугина С.В. Печёночница обыкновенная Fistulina hepatica Fr. в Белгородских дубравах // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. 2012. № 9 (128), вып. 19. С. 72-76.

- Звездовик бахромчатый, Geastrum fimbriatum // Грибы средней полосы. URL: https://toadstool.ru/spisokrodov/geastrum/geastrum-fimbriatum/

- Ивойлов А.В. Макромицеты в региональных Красных книгах Республики Мордовия и других регионов Среднего Поволжья // Сохранение раритетных видов растений и грибов Волжского бассейна: Флористический ежегодник, 2018 / под ред. Т.Б. Силаевой, С.А. Сенатора, С.В. Саксонова. Тольятти: Анна, 2019. С. 98-110.

- Красная книга Самарской области. Т. 1. Редкие виды растений, лишайников и грибов / под ред. Г.С. Розенберга и С.В. Саксонова. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. 372 с.

- Красная книга Самарской области. Т. 1. Растения и грибы / под ред. С.А. Сенатора и С.В. Саксонова. Самара: Изд-во Самар. гос. обл. академии (Наяновой), 2017. 384 с.

- Красная книга Саратовской области. Грибы. Лишайники. Растения. Животные / науч. ред. Г.В. Шляхтин / 2-е изд. Саратов: Изд-во Торгово-пром. палаты Саратовской обл., 2006. 528 с.

- Малышева В.Ф., Малышева Е.Ф. Высшие базидиомицеты лесных и луговых экосистем Жигулей. М.; СПб.: Т-во науч. изд. КМК, 2008. 242 с.

- Мир растений. Т. 2. Слизевики. Грибы. 2-е изд. / под ред. М.В. Горленко М.: Просвещение, 1991. 480 с.

- Моров В.П. Звездовиковые (сем.) // Энциклопедия природы Самарской области (ч. 6). URL: https://sites.google.com/site/encikloped6/home/-bazidiomikota/-agarikomicety/-zvezdovikovye-por/zvezdovikovye-sem

- Паутинник жёлтый, Cortinarius triumphans // Грибы средней полосы. URL: https://toadstool.ru/spisokrodov/cortinarius/cortinarius-triumphans/

- Tricholoma caligatum (Viviani) Ricken 1915 // Glossario illustrato AMINT. 2016. URL: https://www.funghiitaliani.it/topic/14798-tricholoma-caligatum-viviani-ricken-1915