К вопросу о теории потенциала в рамках концепции экономического поля региона

Автор: Беломестнов Виктор Георгиевич

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен потенциал в качестве основы развития и функционирования социально-экономической системы региона, представляющий собой совокупность отношений между субъектами социально-экономической системы по поводу возможности выявления, оценки, присвоения, использования и развития ресурсов и информации. Выделяются экономическая и социальная части потенциала. Раскрыты ресурсно-запасная и предпринимательско-производственная модели потенциала. Выделены эксплуатируемый, инвестиционный и резервный потенциалы. Введены основные понятия теории экономического потенциала социально-экономической системы, базирующиеся на понятиях экономического поля. Предложено понятие изопота линий экономического поля, соединяющих точки (зоны) территориально-производственной системы с определенным (или одинаковым) потенциалом и определяющие возможные траектории перетока ресурсов в социально-экономической системе. Показано, что изопоты являются инструментом формирования стратегической схемы территориального планирования и определяют альтернативные или дополняющие варианты перетоков основных ресурсов (материалы, население, инвестиции, инновации, информация) в процессе использования и наращивания потенциала региона. Определено, что стратегия пространственного развития и формирования территорий опережающего развития должна быть дополнена формированием сети базовых поселений развития экономической, экологической и социальной активности, охватывающей всю территорию региона.

Социально-экономическая система, регион, потенциал, экономическое поле, изопот, пространственное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/142228572

IDR: 142228572

Текст научной статьи К вопросу о теории потенциала в рамках концепции экономического поля региона

Введение. В качестве основы развития и функционирования социальноэкономической системы можно принять ее потенциал1. Потенциал (от лат. рotentia – сила) – источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для применения какой-либо задачи, достижения определенной цели; возможности от лица, общества, государства в определенной области. В экономической теории потенциал определяют как совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо сфере, но в то же время термин «потенциальный» обозначает «возможный», наличие и использование которого является вероятностным фактором.

В экономической литературе наблюдаются расхождения по поводу того, что считать потенциалом социально-экономической системы. Различают физический и экономический подходы к потенциалу. При экономическом подходе потенциал пытаются оценить в стоимостном виде, при физическом подходе под потенциалом понимаются физические категории – энергия, материя, энтропия.

Экономический подход к потенциалу через его стоимостное выражение сводит данное понятие к экономическому потенциалу.

В существующих определениях потенциала социально-экономической системы региона частично присутствует понимание того, что данная экономическая категория основана на следующих понятиях:

-

- ресурсы;

-

- информация о способе их применения (спрос и предложение)2;

-

- экономический субъект, использующий данные ресурсы и информацию в своих

целях.

Методика исследования. В настоящее время субъекты социально-экономической системы объединены как экономическими, так и неэкономическими интересами. Очевидно, что экономический потенциал в этом случае является только частью потенциала социально-экономической системы, задействованного в экономических процессах.

В связи с этим для анализа экономических процессов автор предлагает использовать два уровня потенциала социально-экономической системы [1]:

-

- потенциал социально-экономической системы в целом;

-

- составляющие его экономический, социальный и экологический потенциалы социально-экономической системы.

Можно дать следующее определение потенциала социально-экономической системы как экономической категории: потенциал представляет собой совокупность отношений между субъектами социально-экономической системы по поводу возможности выявления, оценки, присвоения, использования и развития ресурсов и информации.

Структура потенциала является ключевым фактором, характеризующим тип социально-экономической системы. Преобладание ресурсных или организационных (процессных) возможностей накладывает отпечаток на стратегии текущей деятельности системы, а также на перспективы ее развития.

Экономический потенциал - это совокупность возможностей по организации экономической деятельности в рамках существующих либо возможных условий и ограничений законодательного, финансового, организационно -технического и территориально-отраслевого характера, проявляющихся и отображаемых через предельные показатели экономической деятельности территории при данных условиях.

Понимание сущности экономического потенциала, по мнению автора, может быть построено преимущественно на двух моделях:

-

- ресурсно-запасной модели, трактующий потенциал территории как наличие запасов ресурсов, которые могут быть вовлечены в бизнес сегодняшний и будущий, а также процессы, ограничивающие и стимулирующие данное вовлечение;

-

- предпринимательско-производственной модели, трактующей потенциал как степень деловой активности территории по привлечению ресурсов в экономические процессы.

Данные модели являются неотъемлемой частью общего понимания потенциала.

Социальный потенциал - это совокупность возможностей по организации жизнедеятельности в рамках существующих либо возможных критериев уровня жизни и 9

ограничений политического, морально-этического, философско-нравственного и культурно-этнического характера, проявляющихся и отображаемых через предельные показатели качества жизнедеятельности при данных условиях.

Экологический потенциал – это совокупность возможностей по организации деятельности человека в рамках гармоничного сосуществования или симбиоза с природной средой, обеспечивающего качество экологической среды, эффективность использования и ответственность за экологические ресурсы.

По перспективам использования потенциал также можно разделить на три составляющих:

-

- эксплуатируемый потенциал, т.е. используемая в настоящее время часть возможностей социально-экономической системы;

-

- инвестиционный потенциал, т.е. часть социально-экономической системы, которая может и должна быть задействована для достижения определенных целей, включает все возможные направления инвестиций в условиях оптимальной деятельности экономической системы, т.е. при отсутствии ограничений на ее деятельность.

-

- резервный потенциал, т.е. не используемая в настоящее время и в ближайшем будущем часть потенциала социально-экономической системы (СЭС).

Различие между тремя составляющими потенциала СЭС носит условный и постоянно изменяющийся характер. В условиях социально-экономических и политических изменений происходит постоянный переток из одной в другую составляющую потенциала.

Результаты исследования. Рассмотрим более подробно понятие экономического потенциала как категории, определяющей сущность социально-экономической системы региона3. Социально-экономическая система является абстрактным понятием и имеет свое территориально-отраслевое отображение, которое реально изучается и управляется в экономике. Условной статической частью системы является ее территориальная часть, которая может претерпевать изменения из-за воздействия политических и природных факторов. Переменной, динамической частью системы является отраслевая составляющая.

Введем основные понятия теории экономического потенциала социальноэкономической системы, базируясь на понятиях экономического поля4. В качестве поля мы принимаем экономическую деятельность в социально-экономической системе.

Поле в первую очередь характеризуется напряженностью (т.е. в физической теории электростатического поля это отношение силы, с которой поле действует на точечный заряд к этому заряду [2]):

E= F / q . (1)

Представим в виде зарядов ресурсы q, а напряженность будет характеризовать спрос E на данные ресурсы в системе. Силу воздействия F в данном случае определим как отношение капиталов, предлагаемых на рынке на данные ресурсы, и объема информации о данных ресурсах:

F = / IN . (2)

В данном случае вокруг любых ресурсов формируются силовые линии спроса на данные ресурсы, удаленные от места их проявления на определенные расстояния. Очевидно, чем больше поле спроса на ресурсы, тем они более конкурентоспособные. Включение информации в определение силы спроса позволяет регулировать спрос, увеличивая или уменьшая его в зависимости от стратегии «продажи» ресурсов и степени их дефицитности.

Следует отметить, что в данном случае может речь идти о двух подходах к учету информации:

-

- учет всей информации о ресурсах (в том числе дублирующейся) как фактора возникновения экономических интересов к ресурсам;

-

- учет информации, «касающейся» проблемы, «уточняющей» информации.

В первом случае высока степень энтропии, неупорядоченности потенциала и, как следствие, низка степень надежности знаний о потенциале. Во втором случае возникает сложность отбора информации, учета ее тождественности.

Определив введенную Шенноном [3] информационную меру как меру упорядоченности движения, можно установить взаимосвязь информации и энергии, считая энергию мерой интенсивности движения. При этом количество сохраняемой в структуре систем информации пропорционально суммарной энергии внутренних связей этих систем [4].

Энергия позволяет количественно описать все общественно необходимые затраты на всех стадиях жизненного цикла, а ее однородность позволяет построить аддитивную функцию состояния системы.

Энергетическая теория экономических процессов получила достаточно широкое распространение. Так, в работе Ю.В. Максименко возможные варианты развития экономики России оцениваются в количестве Гкал энергии, потраченных на инвестиции, т.е. денежная модель выражена через энергетическую модель [5].

Энтропия как функция состояния системы дополняет энергию при описании необратимых процессов развития (отношение энергозатрат к интенсивным параметрам процесса) вблизи равновесия, а также выступает как мера совершенства структуры системы. Она существует в любой системе и характеризует неопределенность состояния системы.

«Энтропию экономической системы вычислить невозможно, так как число мыслимых состояний системы бесконечно, но можно условно оценить энтропию, если приблизительно описать три вида параметров, от которых она зависит:

-

- перечень физических элементов, порождающих систему (первичные природные вещества и пространство);

-

- множество идей, реализованных и нереализованных, описывающее жизненные функции людей и включающее как первичные, так и производные идеи»

-

- количество энергии, связанной с каждой идеей.

Добыча знаний, которые необходимы для снижения энтропии, требует больших затрат энергии, что увеличивает энтропию. Таким образом, для снижения энтропии нужно совершать действия, увеличивающие энтропию. Но если не производить достаточного количества знаний, то ресурсы энергии истощатся, и тогда для дальнейшего развития необходимо будет уничтожить часть экономической системы. В этом и состоит диалектика экономического роста» [5].

Напряженность поля является силовой характеристикой, энергетической характеристикой поля является потенциал.

Поле, воздействуя на ресурсы (заряд), осуществляет работу, перемещая его из одной точки в другую:

А = q* Е*( 11 -d2) . (3)

Перемещение в данном случае понимается как перемещение в пространственновременном континууме, т.е. перемещение возможно в другие точки территориальноотраслевой системы, а также в рамках процесса его преобразования в ходе технологического процесса. Аналогом работы в социально экономической системе можно считать результат процесса фактического присвоения и использования ресурсов в 12

определенных проектах (производственных процессах). Результат возникает как разница между потраченными и приобретенными благами, иначе говоря, это накопленный чистый доход.

Система, способная совершить работу благодаря взаимодействию тел (ресурсов) друг с другом, обладает потенциальной энергией. Потенциальная энергия ресурса (заряда)

в однородном поле равна:

= ∗ ∗ .

В нашей интерпретации потенциальной энергией системы будет отдача (благо), получаемая от использования ресурса в определенном проекте для определенного субъекта социально-экономической системы.

При этом работа равна изменению потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком:

А= - ∆ ,

т.е. фактический результат, получаемый от использования ресурса, равен добавленному благу при использовании ресурсов в данном проекте. В более простой интерпретации - это добавленная стоимость по проекту.

Таким образом, экономическим потенциалом поля называется отношение потенциальной энергии заряда поля (ресурсов поля в конкретной точке) к этому заряду (ресурсу).

Wp

, q т.е. экономическим потенциалом можно считать отношение блага, получаемого от использования ресурсов, находящихся в определенной точке территориально-отраслевой системы, к величине данного ресурса, коэффициент отдачи ресурсов. При этом использование ресурса может происходить без его пространственного перемещения. Общим экономическим потенциалом системы можно считать сумму потенциалов ресурсов системы.

Формирование экономического потенциала территориально-отраслевой системы тесно привязано к его конкретному месторасположению и проявлению. Для дальнейшего анализа экономического поля введем понятие изопот - линий поля, соединяющих точки (зоны) территориально-производственной системы с определенным (или одинаковым) потенциалом5. Размер зон будет отражать эффективность использования территорий, а длина изопот - степень распределения потенциала по территории. Так, наличие на территории обособленных зон с высоким потенциалом и низким потенциалом свидетельствует о неравномерном развитии и наличии диспропорций в территориально- отраслевой системе.

Отношение экономического потенциала к площади территории, на которой он выявлен, является важнейшей характеристикой привлекательности и качества экономического потенциала. Так, промышленность имеет более качественную структуру потенциала (располагаясь компактно на небольших площадях) по отношению к добывающим отраслям, охватывающим большие территории.

Рассматривая социально-экономическую систему через призму возможности ее функционирования, можно считать, что изопоты определяют возможные траектории перетока ресурсов в социально-экономической системе.

Так как использование ресурсов на одной изопоте одинаково эффективно, то ресурсы будут перетекать через изопоты в зоны с потенциалом высшего уровня в варианте выбора оптимального размещения инвестиции либо в зоны с потенциалом нижнего уровня в варианте реинвестирования в действующие объекты.

Система изопот объединяет между собой проекты (точки территориальной системы).

В совокупности данная система отражает программу развития социально-экономической системы (рис. 1).

Потенциал

Изопоты разного уровня потенциала (экономического, социального, кологического)

Границы территориальной системы

Рисунок 1 - Программа развития как система изопот

В другой интерпретации данная система может отражать конкурирующие между собой варианты проектов (программ).

Существующая в республике стратегия пространственного развития и формирования территорий опережающего развития ориентируется на традиционный характер развития территорий. Данная стратегия должна быть дополнена формированием сети базовых поселений развития экономической, экологической и социальной 14

активности, охватывающей всю территорию региона. Базовые поселения должны развиваться:

-

- в точках наличия экономического потенциала;

-

- в точках концентрации социального потенциала;

-

- в точках концентрации экологического потенциала;

-

- в точках обеспечения освоения экономического пространства региона;

-

- в точках обеспечения безопасности развития региона.

Данная сеть позволит обеспечить безопасность развития территории с позиции освоения ресурсов и задействования экономического пространства.

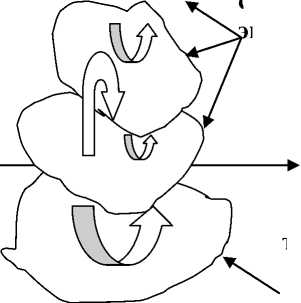

Таким образом, пространственное развитие региона основано на использовании экономического, социального и экологического потенциала и обеспечивается системными связями ресурсных потоков в экономическом пространстве регионов изопотами развития. Они являются инструментом формирования стратегической схемы территориального планирования и определяют альтернативные или дополняющие варианты перетоков основных ресурсов (материалы, население, инвестиции, инновации, информация) в процессе использования и наращивания потенциала региона (рис. 2).

В физической теории поля значение потенциала (как и потенциальной энергии) в данной точке зависит от выбора нулевого уровня для отсчета потенциала, поэтому практическое значение имеет не сам потенциал в точке, а изменение потенциала U.

В социально-экономических системах регионов данное положение еще более актуально. Как было отмечено, потенциал – это экономические отношения между субъектами, и поэтому в его оценке неизбежен субъективный подход. Кроме того, разные субъекты в разных проектах оценивают эффективность использования ресурсов с применением разных критериев. Общим критерием использования ресурсов будет разность потенциалов.

азами!

в Нижнеудинск

.Жига лпво

,Б алаганск

Б у гунда

,Качуг

^вирск

Ангарск

Нерчинск

1ГМНСК

J уран

'Улан

Хилок

’0'^1

Гу^йноозе )ск, байкальский тбирь

7 omoKU(i льная и межгосударственные рес население, инвестиции, инноваци

Stiff

ИРКУТСКАЯ /ОБЛАСТЬ оз.Байкал о Ольхон/

(изопоты развития) ормация)

В ершино1^Йрасунский(

0Нижнеангарск

*У£ку.т.сЛ

(изопоты развития) (материал ы, население, инвестиции

ЪОрлик 'г. М^нк^-Сscan 3164

(м

^акаменск bdMUaHkdoy

о

Развитие

Освоение

Развитие

400 км

БУРЯТИЯ промышленного потенциала

Международный транспортный коридор «Шелковый путь»

1 - Усть-Ордынским Бурятский автономный округ лесопромышленног о потенциала

Освоение туристкорекреационного потенциала агропромышленного потенциала

Освоение транспортного коридора БАМа

Освоение минеральносырьевого потенциала

_^^_^_^_^^_i„^^2— " ^

Межрегиональные ресурсные потоки (изопоты развития) (материалы, население, инвестиции, инновации, информация)

V 0 — -

Алзамай

У ст» - йля.чсяог . Их).

Рисунок 2 - Ресурсные потоки в процессах развития региона

Разность потенциала (напряжение) между двумя точками равна отношению работы поля при перемещении заряда из начальной точки в конечную к этому заряду. Для экономической интерпретации это разница в отдаче между вариантами отдельных проектов либо вариантов программ развития социально-экономической системы.

U =-. (7)

q

В экономических системах существуют специфические особенности, определяющие их функционирование.

Особым признаком социально-экономической системы является ее однородность. Известен подход академика Ю.В. Яременко [6] к качественной неоднородности ресурсов, который был развит в теорию многоуровневой экономики и межуровневых взаимодействий, рассматривающих неоклассические теории как экономику с технологической однородностью, кейнсианскую теорию - как отражение ситуации умеренной неоднородности, а неоинституциональные теории (например теорию специфических активов О. Уильямсона) - как ситуацию высокой технологической разнородности [7]. В данном подходе раскрывается технологическая однородность производственных систем. Очевидно, что помимо технологической однородности может возникнуть неоднородность по другим элементам системы, общесистемная неоднородность.

Определим однородность системы как соответствие (тождественность) элементов и связей системы друг другу. Неоднородность системы проявляется в возникновении конфликтов и противоречий, увеличении сопротивления экономическим процессам. Причиной возникновения неоднородности наряду с другими могут быть различного рода ограничения. Особенностью управления неоднородными экономическими системами является необходимость в привлечении дополнительных механизмов для устранения неоднородности, например, дополнительных инвестиционных вложений.

Особенностями неоднородного экономического поля является:

-

- протекание процессов с разными скоростями из-за разной степени сопротивления системы;

-

- наличие неэкономических факторов, определяющих приоритеты и интересы субъектов.

Данные факторы также можно описать аналогами. В теории электростатического поля есть ряд определений, интересных с точки зрения нашей работы.

Электроемкостью двух проводников называют отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов между этим проводником и соседним.

С = - (8)

Считая проводниками два конкурирующих проекта или социально-экономические системы (например два региона) под емкостью можно понимать способность системы (проекта) переводить ресурсы из другой системы в свою. В отличие от физического поля в экономической системе, чем больше емкость, тем больше способность системы присваивать ресурсы, а также больше потребность в дополнительных механизмах, устраняющих разницу потенциала. Такими механизмами могут быть дополнительные инвестиции, а также снятие ограничений на использование потенциала.

В теории электрического поля электрическим током называют упорядоченное движение заряженных частиц. Аналогом в экономических системах являются инвестиционные программы социально-экономического развития, где роль частиц выполняют инвестиционные проекты, использующие определенные ресурсы.

Интенсивность инвестиционных программ (сила тока) зависит от величины используемых ресурсов в единицу времени:

I = Д - At. (9)

Иначе данный показатель отражает организационную составляющую использования потенциала экономических систем.

В любой системе возникают противодействия потокам называемые сопротивлением системы. В физическом смысле сопротивление – это мера противодействия проводника установлению в нем электрического тока.

R = U/ I, (10) т.е. сопротивление характеризует величину разницы потенциала (изменения отдачи от вариантов программ социально-экономического развития) в зависимости от интенсивности процесса экономического развития. Основой сопротивления социальноэкономических систем региона являются ограничения ресурсного, информационного, политического, социального, экономического и иного порядка.

Рассмотренные выше понятия напряженности поля, емкости, разности потенциала, силы инвестиций и сопротивления экономическим процессам будут изучаться в данном исследовании с точки зрения управления потенциалом экономического поля.

Выводы. Подводя итог данному описанию, следует отметить, что определение экономического потенциала социально-экономической системы как суммы отношений блага, получаемого от использования ресурсов, находящихся в определенной точке территориально-отраслевой системы к величине данного ресурса по всем точкам системы, является количественной интерпретацией сущности потенциала как экономических отношений между субъектами социально-экономической системы по поводу возможности выявления, оценки, присвоения, использования и развития ресурсов и информации6.

В узком смысле это возможности системы для эффективного функционирования при различных целях. Однако эти возможности проявляются и могут быть оценены только в процессе их использования. То есть потенциал состоит из ресурсных возможностей и организационных действий по использованию возможностей. Дополняя друг друга, ресурсная и организационная части потенциала составляют основу его структуры, а их пропорции определяют возможности для развития социально-экономических систем региона.

Реалии современной экономики не позволяют в полной мере опираться на существующие методы долгосрочного и среднесрочного прогнозирования в развитии всех секторов экономики, в том числе в развитии обрабатывающей промышленности. Необходимо внедрение адаптационной, уточняющей системы прогнозирования основой которой станет не целевое предсказание конкретных значений индикаторов развития, а установление пропорций между развитиями основных секторов экономики и ориентиров по индикаторам развития с соответствующим ресурсным подкреплением.