К вопросу о трассировке и датировке средневековых оборонительных сооружений Смоленска в районе Авраамиевского монастыря

Автор: Ершов И.Н., Кренке Н.А., Ганичев К.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Города и фортификации

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследования восточной окраины Смоленска позволили получить новые данные, на основании которых делается попытка рассмотреть проблему расположения трасс укреплений города XVI-XVII вв. в районе Авраамиевского монастыря. Участки укреплений, прилегающие к территории монастыря, изначально являются, по данным раскопок, набросом из котлована Смоленской крепости, поновлявшимся поляками перед войнами 1632-1634 и 1654 гг. Трасса же «Нового большого города» пролегала по современной ул. Жукова.

Древнерусский смоленск, смоленская крепостная стена, авра-амиевский монастырь, "новый большой город", "старый деревянный город"

Короткий адрес: https://sciup.org/143173151

IDR: 143173151 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.340-354

Текст научной статьи К вопросу о трассировке и датировке средневековых оборонительных сооружений Смоленска в районе Авраамиевского монастыря

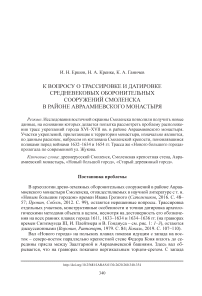

В археологии древо-земляных оборонительных сооружений в районе Авраа-миевского монастыря Смоленска, отождествляемых в научной литературе с т. н. «Новым большим городом» времен Ивана Грозного ( Сапожников , 2016. С. 48– 57; Пронин, Соболь , 2012. С. 99), остаются нерешенные вопросы. Трассировка отдельных участков, конструктивные особенности и точная датировка археологическими методами объекта в целом, несмотря на достоверность его обозначения на всех ранних планах города 1611, 1633–1634 и 1634–1636 гг. (на гравюрах времен Сигизмунда III, И. Плейтнера и В. Гондиуса - см. рис. 1: 1-3 ), остаются дискуссионными ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 84; Коваль , 2019. С. 107–110).

Вал «Нового города» на польских планах показан идущим с запада на восток – северо-восток параллельно крепостной стене Федора Коня вплоть до середины прясла между Заалтарной и Авраамиевской башнями. Здесь вал обрывается, что на гравюрах показано вертикальным торцом-срезом. С запада http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.260.340-354

Рис. 1. Фрагменты изображений крепости Смоленска в районе Авраамиевского монастыря

1 – на памятной медали короля Сигизмунда 1611 г.; 2 – на гравюре 1633–1634 гг.; 3 – на гравюре 1636 г.; 4 – на плане 1706 г.;

5 – на плане 1778 г.

по направлению к крепости чуть севернее торца этого вала показана на ранних польских планах другая насыпь, также имеющая торцевое завершение у крепостной стены; резкий обрыв укреплений вызывает недоумение, если думать, что эти сооружения заведомо существенно древнее крепости 1596–1602 гг. и когда-то продолжались далее: одна к северу, другая к востоку. Однако археологические следы этих продолжений отсутствуют. Надо полагать, что продолжений насыпей не было вовсе; напротив, создается впечатление о досыпке прилегающих к крепостной стене отрезков этих насыпей именно в период строительства крепости.

Отметим попутно, что на всех польских планах положение соборной церкви с прилегающей территорией Авраамиевского монастыря показано к западу – северо-западу от Авраамиевской башни в отличие от расположения собора второй половины XVIII в. значительно юго-западнее ее (рис. 1: 5 ). Очевидно также из анализа изображений, что древний монастырь до своего разрушения был огражден частоколом, а не валом. Здания монастыря в войнах русских с поляками, и особенно при польском владении, весьма сильно пострадали1. Следовательно, в начале второй половины XVII в. монастырь был перемещен на новое место, находящееся в 130–150 м к югу и юго-западу от прежнего места, выше по восточному берегу Зеленого ручья2. С чем это могло быть связано? Очевидно, с причинами весьма серьезного характера. Возможно с тем, что монастырский собор и прочие постройки за это время были полностью руинированы, и, соответственно, стало затруднительным при отсутствии сил и средств возобновить жизнь на грудах развалин (древний собор монастыря, судя по изображениям, был выстроен из плинфы).

Во-вторых, есть не менее важный сюжет, вызывающий недоумение. На топографических планах города XVIII–XIX вв. (рис. 1: 4–5) трасса вала «Нового города» у башни Долгачевская, мощная и широкая, не прерываясь, идет с запада и как бы «отходит» от крепости к северо-востоку – северу, огибая монастырь с запада. Другие отрезки «раздваивающегося вала», идущие на восток – северо-восток и прилегающие к стене крепости, изображены в виде маломощных насыпей, но их завершение показано значительно севернее торцевого конца насыпи на польских планах – метров на 120–140, уже напротив ворот Авраамиев-ской башни.

Какие насыпи в таком случае нужно считать валом «Нового большого города»? И почему «валы» (1 – насыпь, идущая вдоль крепости, и 2 – «древняя» насыпь, идущая в широтном направлении по трассе современной ул. Ленина) неожиданно, как бы вопреки законам фортификации резко заканчиваются, подходя к середине прясла крепости между Заалтарной и Авраамиевской башнями?

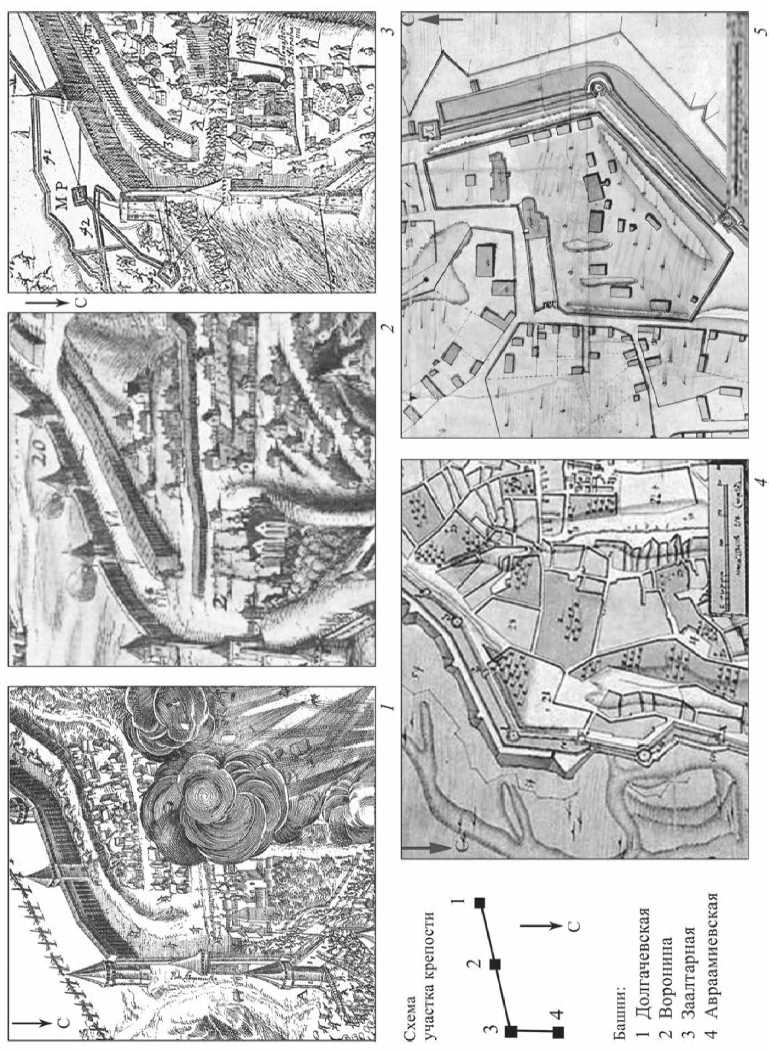

Н. В. Сапожников после получения серьезных археологических данных на разрезе вала у башни Воронина (рис. 2: 1–2 ) и наблюдений (в виде узких траншей) за сносом другого участка вала, сохранявшегося на трассе современной ул. Жукова до 1971 г., первое затруднение решил таким образом, что мы видим участки валов двоякого рода:

-

1) насыпь, отходящая от трассы крепостной стены к северу от Долгачевской башни, и отрезок насыпи, прилегающий к современному монастырю с юга, являются остатком некой монастырской ограды, предположительно «литовского времени» ( Сапожников , 2016. С. 55, 56; С. 159. Рис. 35);

-

2) другой отрезок насыпи вдоль крепостной стены между башнями Заалтар-ная и Авраамиевская – якобы остаток вала «Нового города» (Там же).

Однако выше нами было показано, что монастырь до польского владычества находился вовсе не здесь, а существенно севернее. Известно, что еще в начале XVI в. смоляне выходили биться с московским войском в поле за вал «к Пречистое Аврамьевской» (Там же. С. 52). Поле, видимо, – это ровное пространство к югу от древнего расположения монастыря. Очевидно, что в то время отрезок насыпи, прилегающий к крепости между Заалтарной и Ворониной башнями, не существовал и не мог ограждать территорию монастыря. Таким образом, предположения Н. В. Сапожникова выглядят шаткими.

Археологический материал, собранный им в 1971–1976 гг. как в разрезе «вала», прилегающего к крепостной стене у башни Воронина, так и при наблюдениях за сносом вала, поворачивающего к северу, был совершенно однородным (позднесредневековая красноглиняная керамика, редкие чернолощеные и поливные фрагменты), в целом укладываясь в интервал XIV–XVI вв. Получается, что обе насыпи древние, но точно не моложе первой трети XVII в. Загадку касательно резкого обрыва валов в виде вертикальных срезов торцов у прясла крепости между Авраамиевской и Заалтарной башнями (показанного на польских планах) Н. В. Сапожников предпочел оставить без внимания.

У предшественников Н. В. Сапожникова, Н. Н. Воронина и П. А. Раппопорта ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 84) имелось иное мнение – настоящий вал «Нового города» обходил территорию Авраамиевского монастыря с запада, где этот вал и обозначен на вполне достоверных планах XVIII в., сохранившись вплоть до 1971 г. Никаких иных фактических доказательств, кроме картографических данных, у них, правда, не было.

Еще одна большая проблема касается интерпретации конструктивных особенностей вала «Нового большого города». Исследования участков «Нового города»

Рис. 2. Схемы трассировки валов в районе Авраамиевского монастыря (по: Сапожников , 2016. С. 153 и 159. Рис. 24 и 35)

1 – профиль разреза вала у Ворониной башни в 1976 г.; 2 – фото фрагмента нижней части разреза; 3 – трасса вала «Нового большого города»; 4 – варианты расположения трасс валов вокруг территории Авраамиевского монастыря по данным планов XVII–XVIII вв.

Н. В. Сапожниковым (в 1971–1976 гг.) и Г. Н. Прониным (2011–2012 гг.) показали явную неоднородность вскрытых участков: непосредственно на участке Молоховских проездных ворот это были остатки мощных срубных конструкций, а на разрезе собственно вала в Лопатинском саду были выявлены лишь легкие жердевые (?) конструкции, укреплявшие тело насыпи; у Авраамиевского монастыря ни в 1971–1976 гг., ни в наших шурфах 2018–2019 гг. никаких четко выраженных конструкций типа срубов или плетневых ограждений насыпи не зафиксировано вовсе.

Положение осложняется и тем, что И. И. Орловский на основании данных польских документов XVII в. указал, что участок вала от Шеинова пролома до Авраамиевского монастыря перед осадой Смоленска Алексеем Михайловичем в 1654 г. был досыпан поляками; на вершине вала были устроены «изби-цы, наполненные землею, щебнем и камнями и окруженные палисадом вровень со стенами» ( Орловский , 2002. С. 26) для лучшей защиты горожан от огня артиллерии. Это сильно напоминает систему элементов обороны на валу, отображенную на гравюре В. Гондиуса (План осады и обороны г. Смоленска…).

Вопрос, таким образом, пока остается дискуссионным.

Новые данные и новый взгляд на проблему

Необходимо непредвзято проанализировать наличный картографический материал вместе с новыми данными полевых исследований. Начнем с конца – с вопроса о конструктивных особенностях вала «Нового большого города».

На подробной и детальной польской гравюре, исполненной сразу после 1611 г. и изображающей осаду Смоленска поляками (рис. 1: 1 ), у Заалтарной и соседних с ней башен обозначены на верхней площадке насыпи стоящие в ряд русские пушки, защищенные брустверами. Здесь можно усмотреть формальное сходство с типовыми образцами европейских фортификационных систем XVI– XVII вв. с их «валгангами» – земляными насыпями внутри крепостной стены ( Яковлев , 2000. С. 45–46)3. На более поздних гравюрах И. Плейтнера и В. Гонди-уса (рис. 1: 2–3 ), изображающих осаду Смоленска русскими войсками в 1633 г., вал уже не имеет орудий на боевой верхней площадке, показаны лишь земляные холмики, оставшиеся от брустверов. Однако перед валом с напольной стороны появилась вертикально укрепленная деревянная решетка (?), верх которой был на 2–3 м выше площадки вала. Это также типовой элемент европейской схемы фортификации земляных валов – его можно трактовать как «палисад». На боевой площадке вала вполне внятно изображены колокола на столбах для подачи сигнала тревоги и стоят какие-то редкие деревянные сооружения типа срубов-«избиц».

Данные изображения ясно доказывают, что земляной вал «Нового большого города» Смоленска на всем своем протяжении (за исключением башен проездных ворот) был именно валом, а не руинированной деревянной стеной с земляной засыпкой. Невозможно представить, чтобы всего за несколько десятилетий (датировка вала в целом, учитывая мнения разных исследователей, не древнее второй трети XVI в.) оборонительная древо-земляная стена руинировалась до состояния земляной насыпи. Более обосновано другое предположение, что в XVI в. строился именно земляной вал с дополнительными элементами укрепления полы насыпи.

Во-первых, есть описания современников-очевидцев (А. Поссевино в 1582– 1583 гг. и польских авторов начала XVII в.) ( Сапожников , 2016. С. 57), которые прямо описывают это сооружение именно как вал , укрепленный деревянными конструкциями – препятствиями. А. Поссевино писал, что « другие же (крепости московитов. – Здесь и ниже прим. авторов ) состоят из земляного вала и плетней, спрессованных до твердого состояния, как, например, в Смоленске... В Смоленске крепостные валы … могли бы доставить много хлопот осаждающим. Вал имеет на небольшом расстоянии друг от друга отверстия, где можно разместить для защиты небольшие пушки, если бы кто-нибудь попытался начать штурм »4 ( Поссевино , 1983. С. 44, 46; перевод Л. Н. Годовиковой. Выделено нами ). А. Поссевино специально заострял внимание на том, что « остальные [крепости московитов], сложенные из бревен, скрепленных четырехугольником с землей или песком посередине, выдерживают натиск и удары, но не выносят огня. Поэтому их обмазывают глиной » (Там же. С. 44, 45).

Возможно, новое укрепление Смоленска, по предположению А. Н. Кирпичникова, относилось к типу европейской фортификации бастионного типа ( Сапожников , 2016. С. 53; о развитии бастионной системы в средневековой Европе см.: Яковлев , 2000; Каменева , 2018. С. 41–49). Таким образом, можно предположить, что конструктивные характеристики разных участков сооружения: а) тела насыпи и б) проездных ворот – вполне могли сильно различаться ввиду различности задач, которые возлагались на них.

Для решения проблемы трассировки и более точной датировки отдельных участков «вала» в последние 2 года появились достаточно весомые археолого-естественно-научные данные, полученные как в ходе охранных работ, так и в рамках проекта научных исследований Смоленской экспедиции ИА РАН по гранту РФФИ5.

Работы охватили участок восточной окраины исторического центра города на трассе Смоленской крепостной стены (начиная от башни Веселуха и далее к югу и юго-западу вплоть до башни Зимбулка, а также на территории Авраами-евского монастыря).

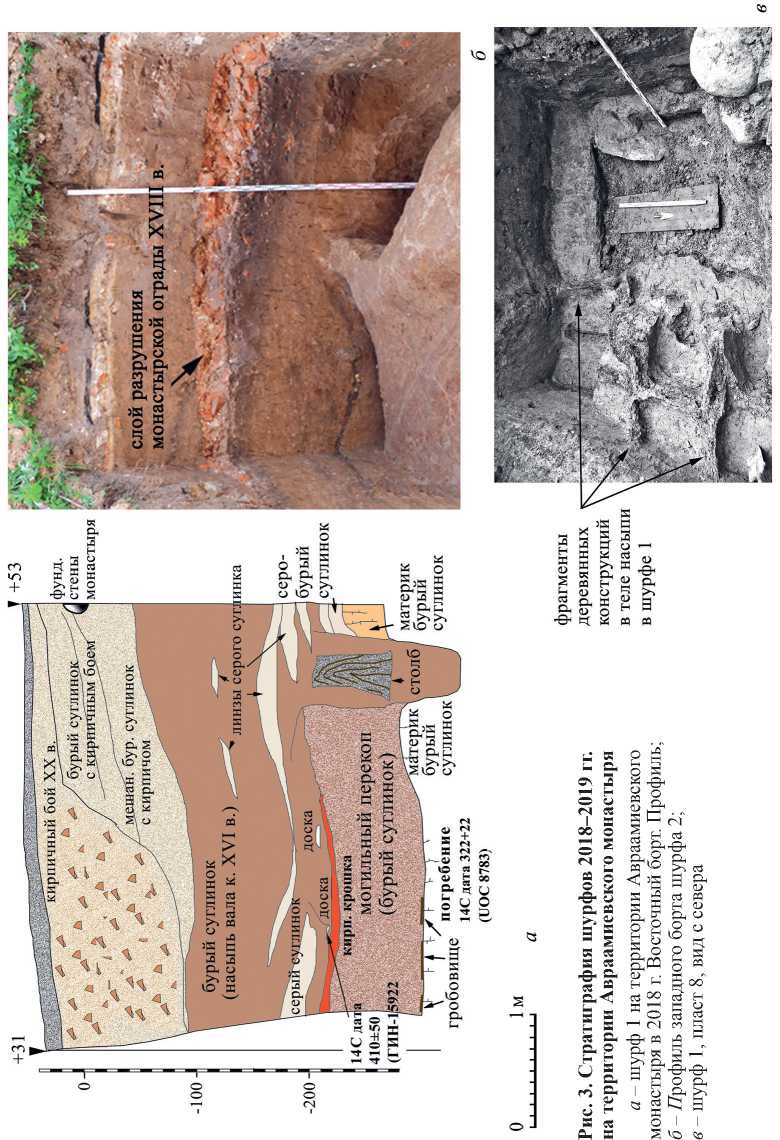

Исследования насыпи в районе Авраамиевского монастыря между башнями Заалтарная и Авраамиевская показали, что в теле данного участка насыпи присутствуют лишь отдельные элементы типа бревен и столбов, однако они не образуют никаких цельных армирующих» конструкций, хотя бы отчасти напоминающих те лежащие горизонтально ряды жердей, что были зафиксированы Н. В. Сапожниковым в разрезе вала в Лопатинском саду ( Сапожников , 2016. С. 156–159. Рис. 30–34). Приведем описание шурфов 1–3.

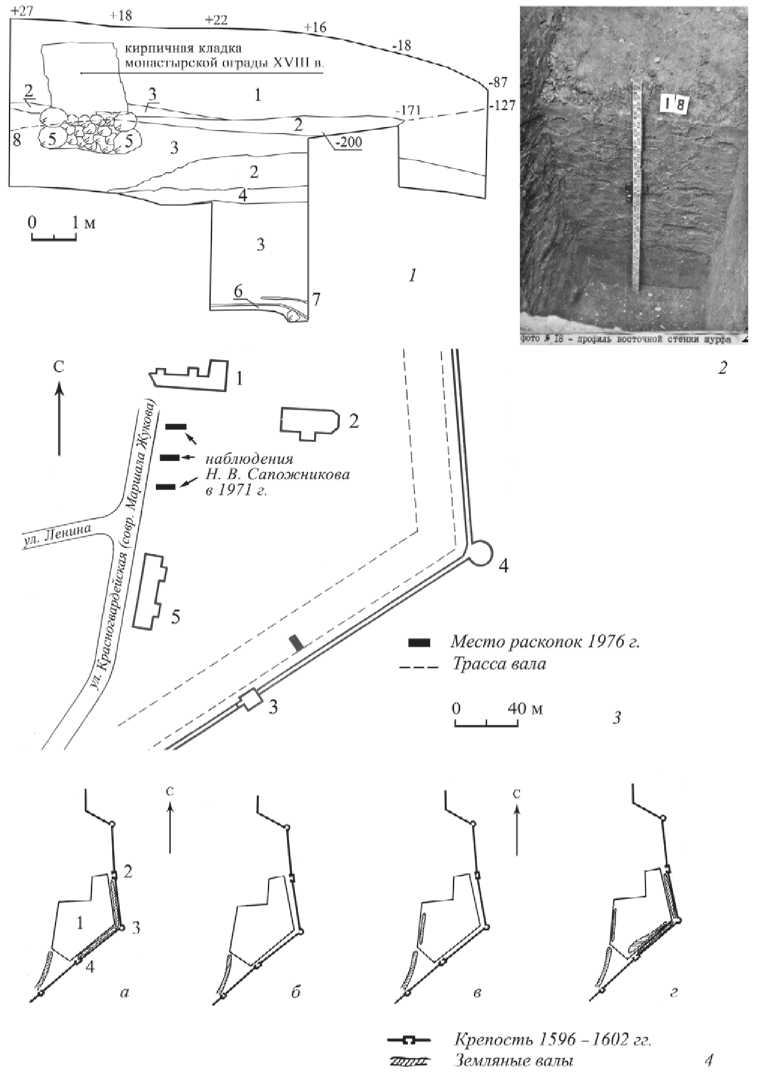

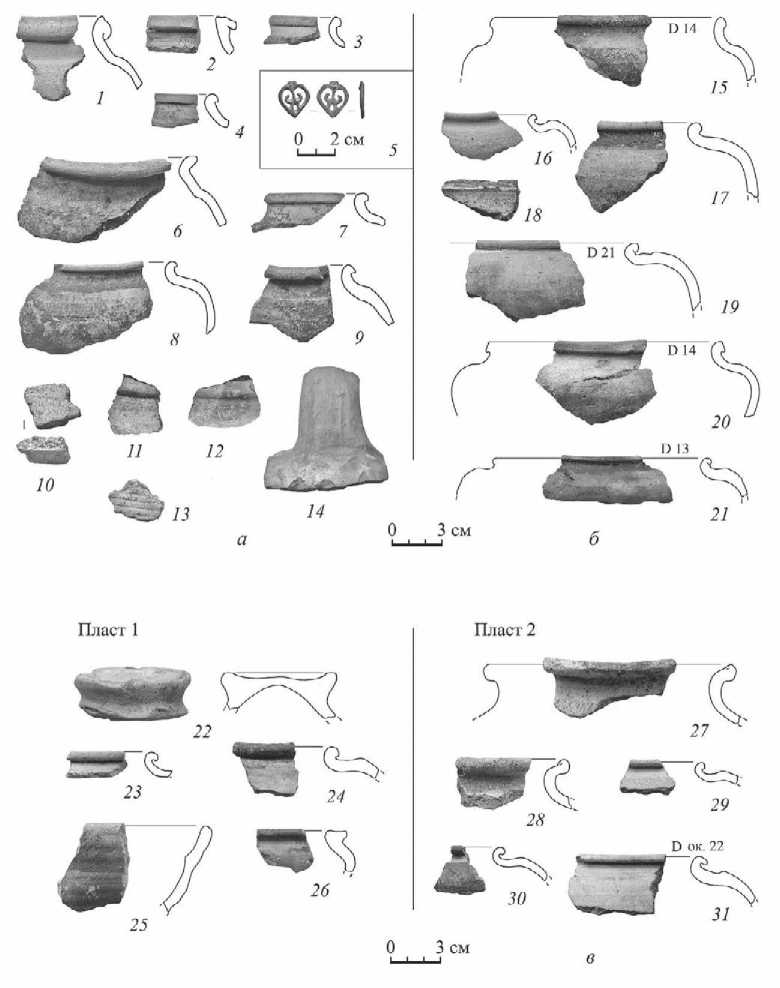

Шурф № 1 в 25 м к северу от Заалтарной башни, размерами 5 × 4 м, исследован в 2018 г. Наиболее показательны для определения типа конструкции насыпи и хронологической привязки сооружения нижние уровни зачисток шурфа, отраженные на профиле восточного борта шурфа (рис. 3: а ):

Пласт 9 . В северо-восточном углу останец с деревянными конструкциями (?): в юго-восточном углу прослежены два коротких бревна, лежавшие рядом и параллельно. Данные бревна не перевязаны с вышележащими и тоже короткими бревнами в северо-восточной четверти шурфа и залегали глубже. В основании пласта были найдены фрагменты кирпичей – маломерного и большемерных. Большемерные кирпичи толщиной 7,8–8 см, ширина одного фрагмента 16 см. Этот стройматериал («казенный» или «государев» кирпич), очевидно, отходы строительства крепости 1600–1602 гг. В пласте найдена керамика (рис. 4: а ): красноглиняная, чернолощеная, единичные фрагменты белоглиняной и древнерусской. Красноглиняные венчики подобных разновидностей обычны для культурных отложений Смоленска XV–XVI вв.

Пласт 10 . Нижняя часть насыпи состояла из бурого мешаного суглинка с редкими включениями кирпичной крошки и линз серого суглинка (погребенной почвы). Керамика из пласта 10 повторяет формы находок пласта 9. Погребение № 1, проявившееся на уровне пласта 10, занимало юго-восточный угол шурфа. Кроме костей ног, сохранились лишь фрагменты черепа и зубы. По изолированному зубу получена радиоуглеродная дата 329 ± 22 (UOC 8783), которая при калибровке указывает на календарный интервал 1510–1600 гг. с вероятностью 54 %. Наиболее вероятным узким интервалом, возможно, является середина XVI в. Южную часть могильной ямы перекрывал развал кирпичной крошки и линза древесного тлена. Этот тлен дал дату 410 ± 50 лет (ГИН-15922). При калибровке эта дата указывает на календарный интервал XV – начала XVI в. Получившуюся инверсию дат следует, видимо, объяснять собственным возрастом дерева, образец которого датировался.

Возраст насыпи по набору керамики из тела насыпи определяется в пределах XVI в. Радиоуглеродные даты также указывают на XVI в., скорее на его вторую половину. Однако присутствие прослоек извести и обломков большемерного кирпича в теле насыпи и в ее основании над могильной ямой уточняет датировку, говоря о том, что эта часть насыпи могла быть сооружена в момент или непосредственно до или при строительстве крепости, т. е. в 1599–1602 гг.

Исследования 2019 г. шурфа № 2 размерами 6 × 3 м на участке, расположенном в 5 м к западу от входа в ворота Авраамиевской башни, подтвердили предварительную датировку и происхождение насыпи между Авраамиевской и Заалтарной башнями. Шурф расположен на самом кончике торца видимой лишь на некоторых планах города XVIII в. насыпи, как бы продолжающей «вал»

от Заалтарной к Авраамиевской башне. В шурфе под современными отложениями прослежен остаток подобного же типа валообразной насыпи, что и в шурфе 1, однако уже без всяких следов деревянных конструкций (рис. 3: б ). В мешаном буром суглинке насыпи также представлена редкая известь и кирпичная крошка. Стало окончательно очевидным, что «насыпь вала» на этом участке и в районе шурфа 1 – это всего лишь выкид из глубокого котлована башни, перемешанный с серым суглинком (кусками погребенной почвы). Мощность этого выкида может быть оценена приблизительно, так как верх насыпи срезался в течение последних столетий на 2–3 и более метров.

Этот строительный отвал перекрыл в западной части шурфа 2 заполнение стаканообразного в разрезе погреба диаметром 90 см и глубиной от верха материка 120 см. В отвале строительства башни и в погребе собрана представительная серия красноглиняной и чернолощеной керамики XV–XVI вв. (рис. 4: б ), а также характерных находок конца XVI – начала XVII в. (пластина панциря, свинцовые пули, обломок белокаменной архитектурной детали). Находки керамики практически идентичны керамической серии из основания насыпи «вала» в шурфе 1 2018 г. В заполнении погреба также наблюдались редкие крупинки извести и кирпичная крошка. Следовательно, погреб был заполнен и перекрыт грунтом непосредственно в ходе строительства башни.

Напомним, что на этом месте вал не изображен на ранних планах города, но обозначен на планах XVIII в.

Контрольный шурф 3, заложенный в 35 м к западу от Авраамиевской башни, показал отсутствие следов оборонительных сооружений: в шурфе зафиксирована поверхность погребенной почвы без следов строительного мусора 1600–1602 гг., с единичными находками керамики XVI–XVII вв. (над почвой), и окатанной древнерусской керамики (на поверхности почвы) (рис. 4: в ). Однако здесь выявлена мощная частокольная канава шириной до 50 см и глубиной до 70 см, выкопанная с уровня верха погребенной почвы. Частокол шел в направлении с северо-запада на юго-восток. В заполнении частокольной траншеи отсутствовали находки, что говорит о довольно ранней датировке объекта (не исключено, что и древнерусским временем). Следовательно, трассы ни «Старого деревянного», ни «Нового большого города» здесь (на всем пространстве от Авраамиевской башни до улицы Тимирязева) не проходили, иначе были бы отмечены их неизбежные следы в виде прослоек суглинка и строительного мусора.

Что же представляет собой второй отрезок насыпи, идущий уже не к северу, а к западу от Заалтарной башни к башне Воронина и который Н. В. Сапожников полагал частью монастырского вала литовского времени? Исследования Н. В. Сапожникова показали, что и в основании этой насыпи имеется строительный материал времен сооружения Смоленской крепости. Сам исследователь не счел нужным обратить на это внимание, но на его чертежах и фотографиях из отчета это вполне определяется (рис. 2: 1–2 ). На чертеже разреза, к примеру, показан слой битого кирпича в средней части сохранившейся высоты насыпи, а на фото профиля основания насыпи в мешаном суглинке над материком отчетливо видны белые угловатые вкрапления (вероятно, отески белого камня или известь).

Рис. 4. Керамика из шурфов 1–3 на территории Авраамиевского монастыря а – керамика нижних пластов шурфа 1; б – керамика пласта 2 шурфа 2; в – керамика пластов 1–2 шурфа 3

В трактовке хронологии и трассировки отдельных участков «Нового большого города» остаются, следовательно, спорные моменты, однако можно достаточно уверенно полагать, что конкретный участок насыпи от башни Воронина к Заалтарной и далее до Авраамиевской башни мог быть отсыпан/досыпан непосредственно при строительстве Смоленской крепости в 1599–1602 гг. (вполне реален вариант и активного участия поляков в 1612–1632 и 1654 гг. – есть указания на это у И. И. Орловского (2002. С. 26).

Логика этого строительства может быть следующей: данный участок насыпи могли соорудить именно при строительстве крепости Ф. Коня как продолжение вала «Нового города» в целях повышения обороноспособности этой части крепости именно вдоль ее трассы рядом с ней , т. к. трасса вала «Нового города», очевидно, стала слишком удалена от стен крепости Ф. Коня, уходя к северу. А тот факт, что насыпь на польских планах «неожиданно» обрывается в середине прясла крепости Ф. Коня между Заалтарной и Авраамиевской башнями, может свидетельствовать именно об отсутствии необходимости в ее продлении дальше к северу (для повышения обороноспособности крепости в целом), т. к. насыпь внутри стены крепости была актуальна для защищавщихся именно на этом участке обороны у Заалтарной башни и западнее, где вне крепости идет поле – обширная плоская местность, весьма удобная для атак осаждающих. С востока же к стене вплотную подходит крутой обрыв долины Б. Рачевки – здесь крепость была достаточно защищена самим рельефом. Неслучайно, видимо, поэтому после окончательного присоединения Смоленска было поручено выкопать мощнейший ров (шириной 17–18 м и глубиной до 5 м) вдоль всей южной стороны крепости, затем дополнительно укрепленный еще и ретраншементом при Петре I (рис. 1: 5 ).

Полученный результат заставляет нас еще раз обратиться к версии Н. Н. Воронина о прохождении первоначальной трассы «Нового города» именно западнее монастыря, которую в свое время отверг Н. В. Сапожников. Первоначально сооружение (вал «Нового города»), очевидно, шло западнее древнего монастыря, а поворачивает и отходит к северо-востоку от вала именно стена Ф. Коня вместе с теми отрезками насыпей вдоль нее . При наблюдениях разрытий и сноса этой якобы «повернувшей насыпи вала монастыря» вдоль ул. Жукова в 1971 г. Н. В. Сапожниковым были зафиксированы весьма значительные ширина и высота этого сооружения (20 м ширины и до 3 м сохранившейся высоты), явно не соответствующие по своим масштабам локальному сооружению типа монастырской ограды.

Почему строители грозненского времени повернули вал к северу именно здесь? Дело в ландшафтных особенностях этого участка. В районе башен Долгачевская и Воронина на трассе крепости прежде существовало болотистое место – выходы грунтовых вод, питавших истоки Красного и Зеленого ручьев. Исследования 2019 г. показали, что грунтовая вода здесь и сейчас стоит близко к поверхности, прекрасно сохраняя органические остатки, будучи присыпана современным балластом в 2–3 метра. На этом месте в XVIII–XIX вв. существовала целая цепь запруд по руслам овражков. Понятно, что вал «Нового города» по этой причине не пересек болото, а прошел вдоль по его западному краю. Строители же крепости проигнорировали это препятствие.

Следующий вопрос, как шла трасса «Нового большого города»: западнее и северо-западнее Авраамиевского монастыря и далее по трассе современной улицы Фурманова? Не были ли отмечены следы этого сооружения (например, башня с воротами и мостом через овраг) старыми исследователями города при земляных работах 1898–1901 гг. на участке строительства епархиального училища (совр. ул. Жукова, 27) как некие срубы-клети из мощных бревен на глубине до « 6 с половиной аршин » (очевидцы разрытий – В. И. Грачев, И. И. Орловский: см. Орловский , 2004. С. 40)? Вполне допустимо, что сохранились следы этого сооружения и далее к северу вдоль современной ул. Фурманова.

Но в таком случае возникает иное недоумение – а что же собой представляет линия внутренних городских укреплений, идущая на польских планах города 1611 и 1633 гг. с запада на восток и «перерезающая» предполагаемую нами трассу «Нового большого города» как раз в месте перекрестка улиц Жукова и Фурманова (рис. 1: 2 )? Ведь это сооружение приписывается исследователями то «литовцам», то князю Ростиславу, то вообще баснословным временам (Там же. С. 21–23; Сапожников , 2016. С. 38 и др.). Может быть и так, что восточный участок этой «литовской» насыпи, неестественно прямой и с характерными бастионными изгибами, также был сооружен (исправлен и досыпан) в период строительства крепости либо, что вероятнее, поляками?6 Исчезновение изображения этого сооружения на плане В. Гондиуса также требует объяснения. Эти вопросы пока остаются без ответов, ожидая новых исследований.

Список литературы К вопросу о трассировке и датировке средневековых оборонительных сооружений Смоленска в районе Авраамиевского монастыря

- Воронин Н. Н., Раппопорт П. А., 1979. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. Л.: Наука. 413 с.

- Каменева Т. Е., 2018. Шейнов бастион в Смоленске. Земляные укрепления Смоленска в 17-18 вв. // Архив наследия. Вып. 16 / Сост. В. И. Плужников. М.: Ин-т культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. С. 41-79.

- Коваль В. Ю., 2019. О фортификации средневекового Смоленска // Край Смоленский. № 2. С. 107-110.

- Орловский И. И., 1905 (обл. 1906). Достопамятности Смоленска. Смоленск: Тип. П. А. Силина. 80 с.

- Орловский И. И., 2002. Смоленский поход царя Алексея Михайловича в 1654 году. Изд. 2-е, репринт. Смоленск: Журнал "Годы". 76 с. (Библиотека журнала "Годы"; вып. 29.)

- Орловский И. И., 2004. Смоленская стена 1602-1902. 2-е изд., репринт.Смоленск: Годы. 244 с. (Библиотека журнала "Годы". Серия "Наследие; вып. 50.)

- План осады и обороны г. Смоленска 1632-1634 гг. Лист № 14. Вильям Гондиус. Офорт. 1636 г. // Фонд художественной графики Смоленского государственного музея-заповедника. № СОМ 9602.

- Поссевино А., 1983. Исторические сочинения о России XVI в. М.: Изд-во МГУ. 272 с.

- Пронин Г. Н., Соболь В. Е., 2012. Оборонительные укрепления Смоленска конца XVI - XVII в. у Молоховских ворот. Смоленск: Свиток. 120 с.

- Сапожников Н. В., 2016. Историческая топография древнего Смоленска. Смоленск: Свиток. 192 с.

- Трофимовский Н. В., 2013. Историко-статистическое описание Смоленской епархии. Смоленск: Свиток. 272 с.

- Яковлев В. В., 2000. История крепостей. Эволюция долговременной фортификации. СПб.: АСТ. 400 с.

- Possevini А., 1842. Moscovia // Historiae ruthenicae scriptores exteri saeculi XVI. Vol.II / Ed. A. Starczewski. Berolini: Formis F. Reichardtianis.