К вопросу о трудовой мобилизации женщин после окончания Сталинградской битвы

Автор: Такташева Флюра Анваровна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 3 (37), 2015 года.

Бесплатный доступ

На основе данных статистики рассматриваются особенности трудовой мобилизации женского населения Сталинградской области в 1943 - 1945 гг., анализируется нормативно-правовая база. Рассматривается обусловленность привлечения женщин на восстановление разрушенной экономики развитием сети детских дошкольных учреждений

Трудовая мобилизация, восстановление народного хозяйства, сталинградская битва, женщины

Короткий адрес: https://sciup.org/14822254

IDR: 14822254

Текст научной статьи К вопросу о трудовой мобилизации женщин после окончания Сталинградской битвы

С началом Великой Отечественной войны особо важный характер приобрела обязательная трудовая мобилизация населения. Необходимость скорейшего восстановления экономики Сталинградской области после окончания боев в 1943 г., обеспечение работы промышленных предприятий, производивших для фронта оружие и боеприпасы, а также регулярной поставки продовольствия при всех лишениях военного времени требовало максимального привлечения трудовых резервов. В связи с этим женское население страны стало важным источником людских трудовых ресурсов.

Вопросы трудовой мобилизации женщин в годы Великой Отечественной войны в историографии советского и постсоветского периодов не являлись объектом комплексного изучения. Лишь в некоторых работах, посвященных проблемам женской истории в годы войны, можно найти ссылки на нормативно-правовые основы деятельности государства в данной сфере [10; 11]. Не освященными остаются проблемы деятельности Комитета по учету и распределению рабочий силы, привлечения женщин к работе в промышленности в годы войны, как на общегосударственном, так и на региональном уровнях.

Вопрос о мобилизация неработающего трудоспособного был поставлен уже в первые дни Великой Отечественной войны. На основании Постановления СНК СССР от 30.06.1941 г. был создан Комитет по учету и распределению рабочей силы, в функции которого входили учет и организация сельского и городского неработающего трудоспособного населения для работы в различных отраслях народного хозяйства.

Порядок мобилизации неработающего населения устанавливался в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 13.02.1942 г., согласного которому мобилизации подлежали следующие категории населения: мужчины в возрасте от 16 до 55 лет, женщины в возрасте от 16 до 45 лет. Освобождались от трудовой повинности женщины, имевшие детей до восьмилетнего возраста. Таким образом, за 1942 г. а народное хозяйство страны было мобилизовано около 700 тыс. человек [11, с. 13].

Однако потребность оборонной промышленности в рабочей силе неуклонно возрастала, а дальнейшее проведение мобилизации из числа городского неработающего населения затруднялась вследствие уменьшения этого контингента. Предприятия и стройки остро нуждались в рабочей силе. В ряде отраслей промышленности численность рабочих не только не возросла, но даже уменьшилась.

Эта проблема была рассмотрена при СНК СССР. В июне 1943 г. члену Бюро СНК СССР В.М. Молотову было направлено два секретных письма от председателя Госплана и председателя Комитета по учету и распределению рабочей силы, в которых говорилось о дополнительных резервах трудоспособного населения: женщины с детьми до 8 лет, которые, согласно Указу от 13.02.1942 г., не подлежали мобилизации [12].

Решить проблему нехватки рабочих рук предполагалось дополнительным привлечением для работы в промышленности женщин с детьми свыше 3 лет, которые по сведениям ЦСУ составляли свыше 400 тыс. чел. [Там же]. Освобождались от мобилизации женщины с грудными детьми, а также женщины, имеющие детей до трехлетнего возраста при отсутствии других членов семей, обеспечивающих уход за ними.

По расчетам ЦСУ Госплана при СНК СССР количество неработающих женщин в трудоспособном возрасте, имеющих детей до 8 летнего возраста, составляло 932,9 тыс. чел., из них женщин, имеющих детей в возрасте от 5 до 8 лет, – свыше 400 тыс. чел, с детьми от 3 до 8 лет – около 700 тыс. чел. [12]

При этом вовлечение данной категории населения обуславливалось обязательным предоставлением мест для детей в детских садах, если отсутствуют другие члены семьи, обеспечивающие уход за детьми. Кроме того, Госплан считал необходимым для женщин, имеющих детей до 8 лет, обеспечить гарантированный 1 выходной деть в неделю.

В результате обсуждения данного вопроса 7.08.1943 г. Президиум Верховного совета СССР принял Указ во изменение Указа от 13.02.1942 г. «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве» [8]. От мобилизации освобождались женщины, имеющие грудных детей, а также женщины с детьми в возрасте до 4 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за ними. Матери, имеющие детей от 4 до 8 лет, могли быть призваны и направлены на работу при условии предоставления руководителями предприятий и строек мест в детских садах.

Так, по СССР в 1943 г. было учтено 628 тыс. неработающего городского населения, в том числе и женщин с детьми от 4 до 8 лет – 263 тыс. [9] Однако мобилизовано было только 392 тыс.; остальные освобождены по семейным обстоятельствам и состоянии здоровья, а также в связи с отсутствием детских садов при предприятиях или мест в них. В 1944 г. учтено 614 тыс. чел., в том числе женщин, имеющих детей от 4 до 8 лет, – 353 тыс. Всего мобилизовано – 208 тыс. [9].

За 11 месяцев 1943 г. по Сталинградской области было мобилизовано на постоянную работу из внутренних резервов 6,4 тыс. чел. и из других областей страны – 8,7 тыс. чел. [13].

Мобилизация неработающих женщин в области во много зависела от наличия на предприятиях свободных мест в детских садах.

Так, в соответствии с Постановлением бюро Сталинградского областного комитета ВКП (б) от 15.11.1943 г. о мобилизации рабочих для СталГРЭСа было направлено 11 женщин с маленькими детьми [15]. Однако руководство СталГРЭСа их не приняло ввиду отсутствия детских учреждений (яслей и садиков). Дальнейшую мобилизацию женщин, имеющих детей, для этого предприятия была прекращена райисполкомом.

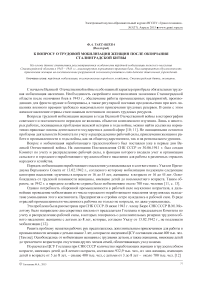

Женщины представляли наибольшую по численности группу населения Сталинградской области, подлежавшую мобилизации для работы на предприятиях и стройках, о чем свидетельствует проведенный в феврале 1944 г. учет городского неработающего населения (см. таблицу 1.).

Таблица 1.

Численность неработающего населения в трудоспособном возрасте по городам Сталинградской области на 15.05.1944 г.(чел.) [4]

|

Категория населения |

Сталинград |

Камышин |

Урюпинск |

Серафимович |

Фролово |

|

Всего учтенного неработающего населения |

15 040 |

3 495 |

4 236 |

1015 |

2184 |

|

Мужчины (14 – 55 лет) |

1438 |

351 |

455 |

124 |

195 |

|

Женщины (14 – 50 лет) |

13 602 |

3144 |

3781 |

891 |

1989 |

|

Женщины с детьми в возрасте до 8 лет |

6 444 |

1370 |

1464 |

134 |

1025 |

|

Женщины с детьми в возрасте до 4 лет |

3 211 |

909 |

787 |

95 |

659 |

|

Женщины с детьми в возрасте до 1 года |

1 103 |

223 |

118 |

14 |

171 |

|

Женщины с детьми в возрасте от 4 до 8 лет |

2 530 |

461 |

677 |

39 |

366 |

Анализ представленных выше данных позволяет сделать вывод о том, что доля женщин среди учтенного трудоспособного неработающего городского населения составляла в среднем 90%, из них около половины – женщины с детьми в возрасте до 8 лет. Поэтому государство было заинтересовано в развитии сети детских дошкольных учреждений (яслей), которая обеспечивала эффективное участие матерей в восстановлении и развитии народного хозяйства страны и области. Тем самым советское правительство создавало условия для совмещения материнства и труда – двух основных задач, реализация которых была возложена на женщин.

Восстановление и развитие сети детских дошкольных учреждений (яслей и садов) было предусмотрено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.07.1944 г. Главными задачами, поставленными на этот период перед детскими дошкольными учреждениями, были обеспечение местами всех нуждающихся детей, а также снижение заболеваемости. Однако из-за отсутствия необходимых для восстановления и ремонта помещений материалов (леса, стекла) увеличение ясельной сети шло крайне медленно.

Многие учреждения не обеспечивали необходимые условия нормального развития детей. Жесткого инвентаря в детских учреждениях почти не было, ясли остро нуждались в кроватях, кухонной и столовой посуде и, конечно, в игрушках. Детская мебель в области не изготавливалась по все той же причине отсутствия материалов. В детских яслях отмечалась большая скученность, особенно зимой, когда из-за неподготовленности помещений вынуждены были закрываться многие ясли (Михайловский, Камышинский, Урюпинский районы) [2]. Размещались детские учреждения в приспособленных зданиях, тогда как специальные помещения были заняты не по назначению.

Актуальной была проблема с питанием детей в яслях. Ассортимент продуктов, зафиксированный в приказе № 415 для детских учреждений, не соблюдался. Вместо манной и рисовой круп поставлялось только пшено, которое дети были вынуждены есть 3 раза в день, причем не всегда качественное; животное масло заменялось растительным. В рационе детей отсутствовали мясо, сметана, сыр, творог, овощи. Молоко отпускалось с перебоями. Поставлялся исключительно только черный хлеб. Такие условия приводили к высокому уровню заболеваемости детей дистрофией и рахитом. Так в январе – феврале 1945 года в Сталинграде было обследовано 343 ребенка, посещающие ясли. В результате было выявлено, что из общего количества осмотренных детей 261 ребенок страдает рахитом (74, 7%) и 145 – дистрофией [3].

Тем не менее, к концу Великой Отечественной войны в Сталинграде и области план строительства детских дошкольных учреждений (5950 мест), утвержденный в Указе, был практически выполнен: на 1.07.1945 г. в области появилось 5866 мест в яслях [5].

Однако мест в яслях не хватало. Во многом по этой причине, мобилизация неработающего трудоспособного населения, где большинство составляли женщины, проводилась в недостаточных объемах (см. таблицу 2.).

Движение городского неработающего населения по г. Сталинграду на 15.05. 1944 г. [5]

Таблица 2.

|

Группы неработающего населения |

Учтено на 15.05.1944 г. |

Мобилизовано на работу |

Сами поступили на работу |

|

Мужчины (16 – 55 лет) |

353 |

28 |

135 |

|

Женщины, не имеющие детей или детей старше 8 лет |

3843 |

827 |

738 |

|

Женщины с детьми в возрасте 1-4 года |

2717 |

76 |

9 |

|

Женщины с детьми в возрасте 4-8 лет |

3093 |

320 |

254 |

Вновь прибывающие на работу женщины зачастую не имели квалификации и специальности. Поэтому, на предприятиях и стройках в годы войны развернулась широкая учебная сеть по подготовке и переподготовке рабочих массовых профессий.

Обучение новым специальностям проводилась в разнообразных формах: индивидуально-бригадное обучение, курсовое, стахановские школы, курсы освоения техминимума, курсы обучения вторым профессиям, курсы целевого назначения [16].

Обучение без отрыва от производства имело положительные результаты и позволяло женщинам быстро осваивать мужские профессии. Так, А. Бирюкова, прибывшая на Сталинградский тракторный завод в 1944 г., занимаясь в кружке технического обучения, освоила квалификацию рихтовщика 5 разряда [14]. Бывшая колхозница, Л. Чигвинцева, пройдя индивидуальное обучение на этом же заводе, освоила мужскую профессию кузнеца – штамповщика и за свои успехи в труде была награждена Орденом Трудового красного знамени и медалью «За трудовые заслуги» [14].

Эффективное обучение позволяло женщинам работать с перевыполнением производственных норм и тем самым наращивать производство, что было так необходимо в военные годы. Кроме этого, женщины составляли значительную часть системы государственных трудовых резервов, которая была призвана обучать и распределять квалифицированных рабочих для промышленности и представленная 3 типами учебных заведений: ремесленные училища; железнодорожные училища; школы фабрично-заводского обучения (ФЗО).

В 1944 г. обучение в системе государственных трудовых резервов прошло 107 женщин в ремесленных и железнодорожных училищах, 1317 – окончили ФЗО [1]. Ими были освоены, главным образом, строительные специальности: каменщики (98 чел.), маляры (67 чел.), плотники (25 чел.), слесари (194 чел.), столяры 9157 чел.), штукатуры (100 чел.)[6].

Таким образом, в Сталинградской области после окончания боев в 1943 г. начался процесс восстановления разрушенного народного хозяйства. В этом отношении особое внимание уделялось крупному промышленному центру – Сталинграду, где располагались важнейшие заводы танкостроения и металлургии, от которых требовалась регулярная поставка продукции для фронта. Кроме этого, шел процесс восстановления разрушенного городского хозяйства и жилищного фонда. Это требовало огромных трудовых ресурсов.

В условиях жесточайшей нехватки трудовых резервов, восстановления народного хозяйства Сталинградской области росла потребность государства в трудовых ресурсах.

В рамках мобилизации трудоспособного неработающего населения женщины, в том числе и женщины с малолетними детьми, представляли один из главных резервов пополнения рабочей силы в стране. Однако их привлечение на восстановление разрушенной экономики области осложнялось недостаточной развитостью сети детских дошкольных учреждений и нехваткой мест в них. Тем не менее, в результате проводимых трудовых мобилизаций, доля женского труда на промышленных предприятиях Сталинграда возросла до 60% и начала снижаться лишь к концу 1940-х гг.

Список литературы К вопросу о трудовой мобилизации женщин после окончания Сталинградской битвы

- Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. Р-686. Оп. 19. Д. 35. Л. 15.

- ГАВО. Ф. 2672. Оп. 1. Д. 63. Л. 1 об.

- ГАВО. Ф. 2672. Оп.1. Д. 92. Л. 10.

- ГАВО. Ф. Р-686. Оп. 5. Д. 145. Л. 72, 75, 76, 78, 79.

- ГАВО. Ф. Р-686. Оп. 5. Д. 145. Л. 88.

- ГАВО. Ф. Р-686. Оп. 19. Д. 35. Л. 67.

- ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. Р-8009. Оп. 22. Д.87. Л.18.

- ГАРФ. Ф. Р-9517. Оп.1. Д.15. Л.26.

- ГАРФ. Ф. Р-9517. Оп.1. Д.23. Л 14

- Женщины России в экстремальных условиях: исторический опыт, проблемы, пути решения//колл. авт. под рук. Т.А. Васильевой. М., 2006.

- Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. -М., 1974.

- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 2. Д. 232. 147, 149.

- РГАСПИ. Ф. 17. Оп.122. Д. 48. Л. 159.

- Центр документации новейшей истории Волгоградской области (ЦДНИВО). Ф. 113. Оп.20. Д.116. Л.31.

- ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 14. Д. 21. Л. 68.

- ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 7. Д.35. Л. 10.