К вопросу о вариативности использования мотивов декора (по материалам средневековой торевтики Саяно-Алтая и прилегающих территорий)

Автор: Король Г.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Вариативность использования мотивов декора рассмотрена на примере «чуждого» канонического мотива «пламенеющая жемчужина» в декоре двусоставных застежек, стилизованного образа «летящей утки», имеющего глубокие местные корни. Прослежены истоки иконографии и сочетания мотивов, региональные предпочтения. Предметы преобладают в Минусинской котловине. Вариативность декора может свидетельствовать как о разных источниках поступления изделий в регион, так и о хронологических различиях в рамках конца I - начала II тыс. Находки застежек с плохим качеством декора к северу от Саяно-Алтая единичны, относятся к XI-XII вв. Возможно, они попали туда в результате миграций групп населения именно из Минусинской котловины. Декор и его дальнейшая трансформация позволяют полагать, что эти реплики - исчезающие следы периода возвышения Кыргызского каганата середины IX - начала X в., когда подобные предметы были популярны.

Средневековье, саяно-алтай, декор, бронза, двусоставные застежки, "пламенеющая жемчужина", орнитоморфный образ, культурные влияния

Короткий адрес: https://sciup.org/143168991

IDR: 143168991

Текст научной статьи К вопросу о вариативности использования мотивов декора (по материалам средневековой торевтики Саяно-Алтая и прилегающих территорий)

Средневековая торевтика малых форм Саяно-Алтая – это археологический источник, дающий примеры значительного количества изделий из цветного металла, сосредоточенных в регионе. Представлены бляшки «тюркских форм», подвески и пр. – украшения конского снаряжения, амуниции всадника, амулеты. Поверхность предметов конца I – начала II тыс. украшалась в характерном для своего времени стиле. Фиксируется как «общая» стилистика евразийского «степного орнаментализма», так и региональные особенности не только на уровне «степная Евразия» – горно-степной Саяно-Алтай, но и на уровне крупных

* Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 18-09-00257.

территориальных «единиц» внутри него. Последнее, по-видимому, связано с государственными объединениями на этой территории: кыргызов на востоке региона, кимаков и кыпчаков – на западе. Распространение к северу от Саяно-Алтая некоторых видов популярных изделий в некоторой степени связано с миграцией в начале II тыс. части населения. Этот процесс начался после сокращения границ государства енисейских кыргызов и их влияния в середине IX – начале X в. на регион. Политические условия в Центральной Азии изменились в связи с активизацией новой силы – киданей и возникновения империи Ляо (916–1125) на востоке степей.

Отдельные группы торевтики малых форм Саяно-Алтая внешне кажутся идентичными по декору, однако при детальном изучении можно обнаружить в каждом экземпляре более или менее заметные особенности. Отличительные черты предмета отражают индивидуальность мастера, их изготовившего, его «руку» и стиль. Ремесленники традиционного общества работали по канону, образцу; но разница в способностях и опыте, условиях труда и сама личность мастера накладывали отпечаток на его изделие, даже если он и не осознавал этого. Осуществлялось, вероятно, и сознательное изменение образца по разным причинам, например по желанию заказчика или для соответствия изделий эстетическим или религиозным представлениям той общности, к которой принадлежал мастер. По этим причинам мастер мог создавать и новую композицию, в которой инокультурный для региона канонический мотив сочетался бы с традиционным и понятным для заказчика.

Задача работы – рассмотреть такой оригинальный вариант использования привнесенного канонического мотива «пламенеющая жемчужина» для украшения двусоставных застежек, стилизованного орнитоморфного образа («летящая утка»), популярного в местной среде. Чтобы проследить истоки иконографии и сочетания мотивов декора в единых композициях, а также региональное распространение предметов, привлечены и некоторые другие образцы.

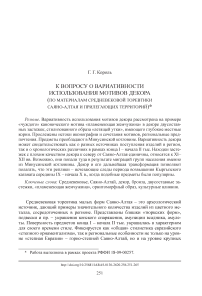

В торевтике малых форм Саяно-Алтая конца I – начала II тыс. выделено несколько групп декоративных мотивов (иногда композиций с ними), которые были распространены в той или иной мере на значительной части региона в период возвышения государства кыргызов. Среди таких мотивов – «пламенеющая жемчужина» ( Король , 2008. С. 169–173). Это один из канонических мотивов буддийского искусства (популярный и у манихеев). Кроме того, драгоценная жемчужина – непременный атрибут традиционного китайского искусства, связанный с образом дракона и символикой даосизма (изображение мотива обычно отличается от буддийского). В то же время в композициях с парными фениксами «пламенеющая жемчужина» чаще всего изображается в традициях буддийского искусства, хотя встречаются и варианты (рис. 1: 5 ). Мотив популярен в средневековом искусстве многих стран, где были распространены буддизм и манихейство, в том числе в Китае и Восточном Туркестане. По-видимому, из Восточного Туркестана после военных походов кыргызов он попадает на территорию Саяно-Алтая. Традиционное для подобных изделий изображение (рис. 1: 1 ) наиболее распространено, имеются отдельные нюансы иконографии, в том числе стилизация элементов основания, на котором размещается жемчужина. Но при незначительных особенностях и стилизации основной элемент мотива – «пламя»

Рис. 1. Образцы мотива «пламенеющая жемчужина»

1 – накладки из Минусинской котловины (МК) и Тувы (по: Король , 2008. Рис. 44); 2 – погр. на р. Кан (по: Савельев, Свинин , 1978. Рис. 6: 8 ); 3 – Корболиха II, к. 1 (по: Могильников , 2002. Рис. 138: 1 ); 4 – погр. у пос. Дрокино (по: Фокин , 2018. Рис. 4: 2, 3 ); 5 – декор шелкового изделия из киданьской гробницы, 941 г. (по: Вэньу. 1996. С. 33); 6 – глазурованная фляга (фарфор?) из киданьской гробницы, ок. 1004 г. (по: Вэньу. 1980. С. 20)

1–4 – бронза; 2–6 – без масштаба

с равномерным абрисом каплевидной формы спокойно «пламенеющей» жемчужины, излучающей ровное свечение со слегка возвышающимся над остальными центральным «языком» этого свечения.

Мне известны лишь три примера передачи мастером мотива с акцентом на взмывающее кверху пламя. Это уже не сияющая («пламенеющая») жемчужина, а источник пылающего огня и света (рис. 1: 2–4 ). Два примера – ременные бляшки соответствующей варианту мотива удлиненной формы – происходят с территории «красноярско-канского варианта» культуры енисейских кыргызов ( Савинов , 1984. С. 96, 97), датируемого X–XI вв. Судя по рисунку одного предмета (рис. 1: 2 ) из погребения на р. Кан (правый приток Енисея) в местности «Ржавый остров», в целом изображение напоминает горящий светильник ( Савельев, Свинин , 1978. Рис. 6: 8 ). Источник пламени, однако, хорошо виден – это жемчужина. Центральный язык пламени длиннее обычных для подобных украшений ременных бляшек всадников, но в целом структура иконографии мотива не оригинальна. А вот другой пример (6 экз. из одного комплекса – погребения у пос. Дрокино на р. Кача, левого притока Енисея) 2 1 – это определенно оригинальный вариант мотива, не имеющий аналогов в Саяно-Алтае2. Все языки пламени над жемчужиной поднимаются высоко, при этом извиваются, создавая впечатление «живого» подвижного огня (рис. 1: 4 ). Источник огня – крупная овальная жемчужина – находится в центре пальметты. Обычно между двумя отогнутыми, закрученными книзу листьями-завитками размещается центральный цветочный бутон. Подобные пальметты – характерный мотив растительного декора в стиле «степного орнаментализма», присуще стилю и сочетание растительных мотивов с другими. Но в таком композиционном единстве с мотивом «пламенеющая жемчужина» фиксируется впервые.

Заметим, что в буддийской иконографии основанием пламенеющей жемчужины зачастую служат лепестки лотоса. Именно таково изначально и основание жемчужины в декоре ременных украшений из Саяно-Алтая, но преобладают все же варианты стилизации вплоть до отдельных точек или скобки под жемчужиной. У киданей есть варианты размещения сияющей жемчужины на месте бутона или цветка в центре растительной пальметты (рис. 1: 6 ), но не на ременных украшениях. А пламя такого абриса, как на находках из комплекса Дрокино, по-своему уникально. Это определенно прием мастера (или мастерской), изделия которого пока неизвестны на территории Саяно-Алтая. Приведенные примеры – яркая иллюстрация вариативности канонического мотива в рамках одного стилистического направления декорирования ременных украшений из цветного металла.

Вариант композиции – основного объекта настоящего исследования, как сказано выше, представляет использование инокультурного каноничного мотива «пламенеющая жемчужина» для украшения двусоставных застежек, по-видимому, местного оригинального пластического решения традиционного для региона образа водоплавающей птицы (утки) (подробно об орнитоморфных мотивах, их семантике см.: Король , 2015).

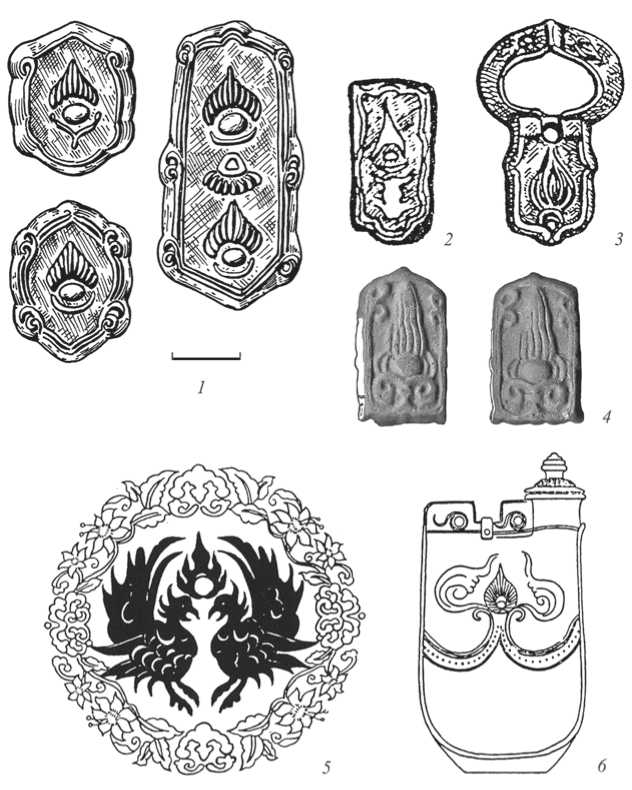

Исходное воплощение орнитоморфного мотива – реалистичные фигурки птиц (уток) с проработанным «оперением» как тулова, так и крыльев (рис. 2: 1–3, 5, 6 ). Этот вид застежек – принадлежность комплекса кимаков, сросткин-ской археологической культуры Северного Алтая и культуры прииртышских кимаков. Отметим две случайные находки из Минусинской котловины. Они использовались, по-видимому, как нашивные. Возможно, предметы разрозненными попали на эту территорию из западной части Саяно-Алтая, где были распространены, и приспособлены для использования в новом качестве. Декор обоих предметов свидетельствует о том, что это копии, оформленные не очень умелой рукой (рис. 2: 5, 6 ).

Мотив утки в искусстве Саяно-Алтая и сопредельных территорий, помимо стилизованных застежек, известен также и как вариант декора поверхности ременных украшений. Это изображения летящих уток с распахнутыми крыльями, иногда с цветами по сторонам головы. Представляется, что именно этот мотив, хорошо известный в искусстве Китая, с зеркалами танского времени (618–907) или другими предметами мог попасть на территорию Саяно-Алтая и послужить прообразом мотива на ременных украшениях рубежа I–II тыс.

Детально исследованы подобные изображения уток (рис. 2: 4 ) на так называемых зажимах или игольниках (полых предметах из двух половинок) с Верхнего и Среднего Енисея ( Король , 2008. Табл. 1) с постепенной деградацией растительного элемента – цветов. Автору известно три случая находок ременных бляшек, декорированных композицией «утка + цветок». Первый – набор уздечной гарнитуры, в который входило и 15 бляшек с названным декором, из кургана 1 могильника Филин I (рис. 2: 7 ) (север предгорий Алтая), датированного второй половиной X в. ( Горбунов, Тишкин , 1999. С. 141). Второй – часть поясных украшений, сохранившихся вместе с ремнем, из кургана Олтарь 1 (Барабин-ская низменность), датированного XI–XII вв. (Бараба…, 1988. С. 90. Рис. 40: 3 ). В комплекте три позолоченные бляшки разной сохранности (рис. 2: 8 ), декор которых практически идентичен первому набору. С обеих сторон головы птицы симметрично размещены растительные элементы. Это не свисающие цветы, как на игольниках, а упрощенный (редуцированный) вариант «цветов смоквы»3. Третий – ременный наконечник из могильника Имшегал (курган 1, погр. 1) X–XI вв. в южнотаежном Среднем Прииртышье. Автор раскопок отметил реалистичное изображение птиц, умелую передачу деталей декора и фигур птиц, отметив и аналог из Олтаря ( Коников , 2007. С. 177, 205, 445). Рисунок в публикации несколько схематичен, а контактная копия предмета позволяет увидеть все нюансы изображения (рис. 2: 10 ). Они свидетельствуют не только о том, что это качественный (но, вероятно, «затертый» длительным использованием) ременный наконечник, но и об особенностях иконографии. По углам накладки у клюва верхней птицы симметрично размещены цветы смоквы. Растительные элементы в средней части накладки представлены условными полупальметта-

ми: завитком, закрученным книзу, с верхним прилистником. В основании композиции – маленький трилистник с мелкими лепестками вокруг. В целом это оригинальная и не имеющая точных аналогов композиция.

Последняя известная автору находка – ажурная подвеска из Сросткинского могильника (северные предгорья Алтая), кургана 6, мог. «а», X – начала XI в., относимого к североалтайскому варианту сросткинской культуры ( Савинов , 1998. С. 179). Подвеска очень затерта и частично повреждена, рисунок в публикации схематичен, на нем детали плохо понятны. Контактная копия предмета позволяет увидеть (рис. 2: 9 ) не только птицу с отчетливым оперением, каплевидным оформлением тулова, выделенным глазом (ср. с хорошими изображениями на игольниках), но и увидеть цветок, свисающий слева (от зрителя) в верхней части композиции у клюва птицы. Распустившийся цветок также напоминает мотив на игольниках и отличается от цветка смоквы на рассмотренных выше накладках с изображением птиц.

Во всех примерах отметим сочетание мотивов в декоративной композиции – характерная для территории кимаков летящая утка, популярная в пластических двусоставных застежках, и растительный мотив (цветок смоквы или свисающий цветок), популярный в землях кыргызов на Енисее. По-видимому, сочетание мотивов усиливало смысловую наполненность композиции. Устойчивость древнего образа водоплавающей птицы, особенно утки, в местных культурах народов Саяно-Алтая хорошо известна (см.: Король , 2015).

Таким образом, изобразительные варианты мотива летящей утки с распахнутыми крыльями из регионов Саяно-Алтая конца I – начала II тыс. и северных районов, на которые распространялось влияние тюркоязычных южных соседей, позволяют предположить, что если не сам мотив летящей утки (учитывая древний архетип образа), то его иконографическое оформление (реалистичность формы и тщательный рисунок оперения на качественных изделиях) мог быть источником пластического воплощения образа в виде двусоставных застежек с реалистичной передачей фигурок птиц. Идея композиционного единства «утка + растительный элемент», также прекрасно воплощенного в изображениях птиц, рассмотренных выше, могла стать основой замысла стилизации других групп застежек. Этапы стилизации пластического воплощения мотива летящей утки (см.: Арсланова , 2013) привели и к созданию оригинального варианта композиции, в котором еще один мотив инокультурного происхождения («пламенеющая жемчужина») стал частью украшения двусоставных застежек.

Рис. 2. Мотив «летящая» птица с распахнутыми крыльями

1, 1а – курган у Семипалатинска (по: Кочевники Евразии…, 2012. Кат. 530); 2, 3 – Алтай (предгорье) (по: Король , 2008. С. 324. Табл. XLII: 10, 11 ); 4 – Тора-Тал-Арты, к. 11, Тува (по: Король , 2008. Табл. 1: 1 ); 5 – МК (Музей Томского ун-та, № 6272/210). 3,9 × 3 см; 6 – Колмаково, МК (по: Кызласов, Король , 1990. Рис. 63: 2 ); 7 – Филин I, к. 1 (по: Горбунов, Тишкин , 1999. Рис. 1: 5 ); 8 – курган Олтарь 1 (Новосибирский музей); 9 – Сростки, к. 6, мог. «а»: а – по: Савинов , 1998. Рис. 6: 3 ; б – контактная копия (ГЭ, Отдел археологии Восточной Европы и Сибири, колл. 4381, № 75); 10 – Имшегал, к. 1, п. 1: а – контактная копия (Омский пед. ун-т); б – по: Коников , 2007. Рис. 249; 11 – парка и нагрудник шамана, кеты (по: Алексеенко , 1984. Рис. 1). Без масштаба

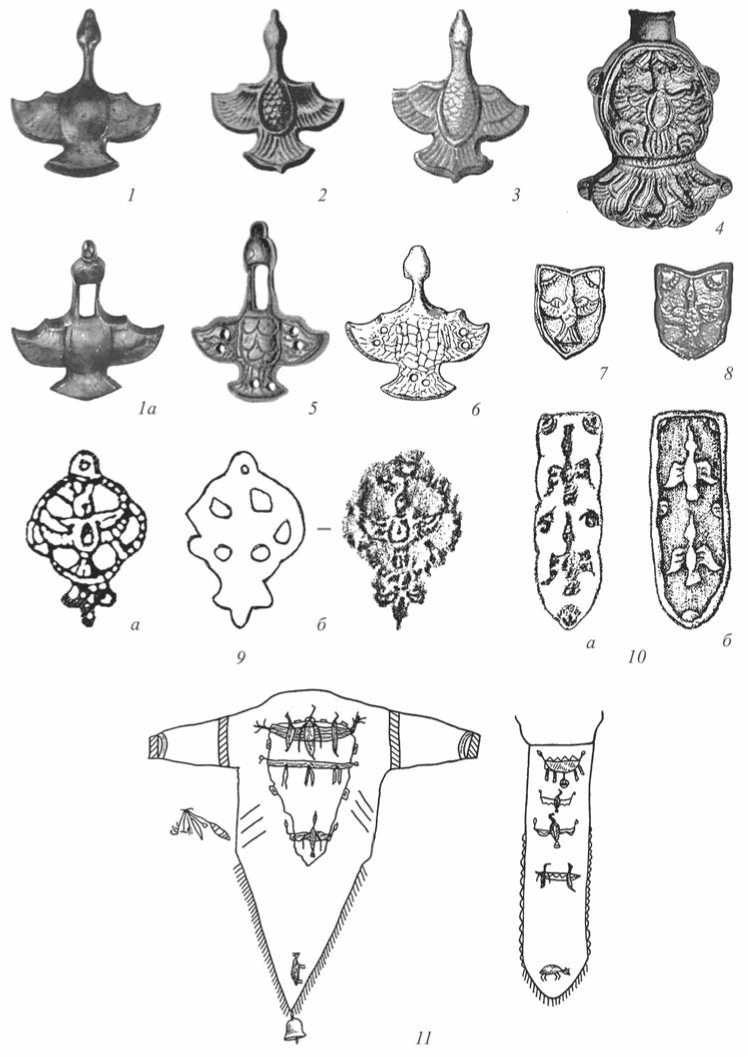

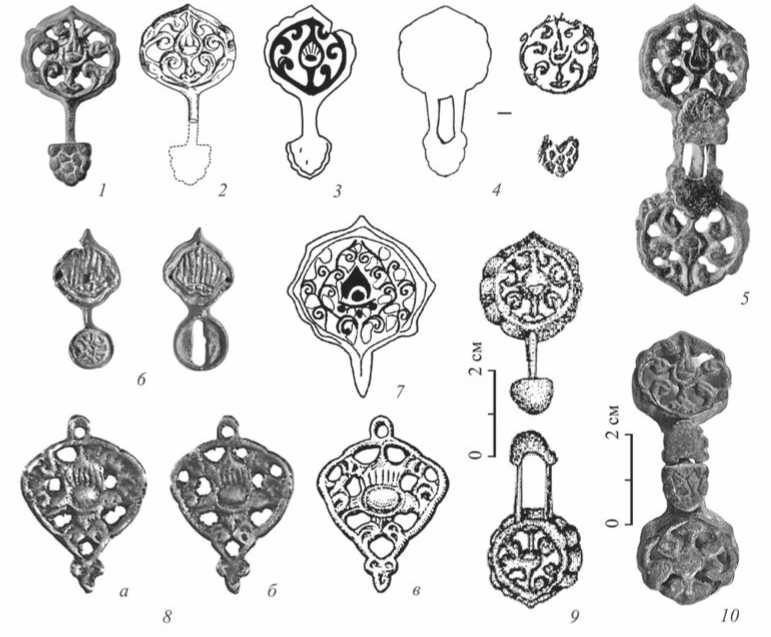

Парные и отдельные предметы этой группы представляют собой условные фигурки птиц: щиток застежки – это округлое тулово без крыльев. Его поверхность (ажурное литье) декорирована растительной композицией с мотивом «пламенеющая жемчужина» в центре. «Головка» условной птицы украшена округлыми (или иной конфигурации) выпуклыми «точками».

Несколько подобных «фигурок» (6 экз.) известно из Минусинской котловины (рис. 3: 1–5 ). Они имеют довольно грубый и затертый рисунок декора, это определенно «вторичные» изделия – реплики с реплик, изготовленные без участия опытного мастера-художника. Среди них несколько лучшего качества – фрагмент цельнолитой части и деталь с отверстием из Минусинского музея (рис. 3: 2, 3 ).

Отметим еще один вариант украшения щитка застежки пламенеющей жемчужиной, не имеющей точных иконографических аналогий, без сочетания с растительными элементами. Он представлен на относительно миниатюрных застежках (пара и одна часть, 3 экз.), отверстие в которых для соединения с цельнолитой частью сделано не в «шее», которая укорочена до предела, а в самой «головке» (рис. 3: 6 ). Предметы неясного происхождения (раскопки М. Д. Копытова в Сростках или случайная находка из Минусинской котловины?) представляют особый интерес декором щитка – геометризованный вариант мотива «пламенеющая жемчужина». Это определенно самобытное творчество, возможно, местных мастеров. Головка украшена подобием геометризованного цветка с обозначенным центром и лепестками по кругу.

Из западной части региона происходят два образца с декором, сочетающим растительный орнамент с «пламенеющей жемчужиной» в центре. Это ажурные подвески4 (рис. 3: 8 ) из северо-западных предгорий Алтая (Гилево IX, к. 6, IX–X вв.) ( Могильников , 1973. Л. 27. Рис. 44: 11, 12 ; 2002. С. 27. Рис. 68: 4 ). Второй образец – фрагмент ажурной застежки (?) также из северо-западных предгорий Алтая (рис. 3: 7 ) со сложной растительной композицией, в центре которой размещен мотив «пламенеющая жемчужина». Точные аналогии неизвестны.

Использование мотива «пламенеющая жемчужина» как центра композиции в обрамлении простого растительного декора (сложный декор зафиксирован лишь в одном случае) при декорировании поверхности двусоставной застежки в виде пары условных птиц (уток) – самобытное решение. Представляется, что это плод условно местного творчества, имея в виду, что сам мотив ведет происхождение из буддийского искусства (см. выше), откуда и основные варианты его иконографии на ременных украшениях. Декор известных автору застежек из Минусинской котловины также позволяет говорить о том, что это не изделия первоклассных мастерских с опытными художниками. Качество рисунка не идеальное, но все же относительно хорошее. Эти застежки (по аналогиям с другими предметами региона и качеству декора) предположительно можно отнести к концу X, рубежу X–XI вв.

Рис. 3. Составные застежки с декором «пламенеющая жемчужина» и аналогия

1, 2 – Анаш, МК (фото по: Король , 2008. Табл. 20; рис. по: Кызласов, Король , 1990. Рис. 63: 3 ); 3 – МК (?) (ГЭ, Отдел археологии Восточной Европы и Сибири, № 1133-13). 4,5 × 2, 5 см; 4 – МК (Минусинский музей, ВФ № 911/53). 4,5 × 2,5 см; 5 – МК (по: Король , 2008. Табл. 10: 15 ); 6 – Сростки (?), МК (?). Бийский музей. 3,6 × 1,9 см (слева); 7 – район Змеиногорска (ГЭ, Отдел Востока, СК-715). Щиток: 4,5 × 3,2 см; 8 – Гилево IX, к. 6: а, б – по: Могильников , 1973. Рис. 44: 11, 12 ; в – по: Могильников , 2002. Рис. 68: 4 ; 9 – Проспихинская Шивера IV, погр. 90 (по: Мандрыка, Сенотрусова , 2018. Рис. 3: 41 ); 10 – Конево, к. 3, м. 1 (по: Илюшин , 2012. Фото 28)

1–8 – без масштаба

Пара предметов (одна застежка) происходит из Кузнецкой котловины, могильника Конево, кургана 3 (мог. 1), датированного второй половиной XII в. (Илюшин, 2012. С. 15, 16, 59. Рис. 30: 30, 31; фото 28). Эта застежка (рис. 3: 10) представляет собой интересный экземпляр. Она состоит из деталей совершенно разного качества. Сверху (если застежка размещена по вертикали) – не очень хорошая отливка, рисунок декора тоже ниже среднего уровня (возможно, реплика предмета лучшего качества, но уже давно бывшего в употреблении), головка этой части декорирована плоскими фигурами геометрических форм. Снизу – и отливка совсем плохая, и «затертый» до неузнаваемости декор, что напоминает реплику с очередной (в ряду многократного тиражирования) реплики. Композиция декора при этом абсолютно идентична на обеих частях застежки. Отметим, что она по-своему оригинальна и не повторяет предметы из Минусинской котловины. На ней в основании пламенеющей жемчужины – цветок смоквы5. На всех застежках (кроме одной, о чем ниже) из Минусинской котловины в основании пламенеющей жемчужины – простой трилистник. Таким образом, находка из Кузнецкой котловины – еще один пример творческой вариативности композиции.

Следующая пара – ажурная двусоставная застежка XI–XII вв. из могильника Проспихинская Шивера IV (погр. 90) в Северном Приангарье ( Senotrusova, Mandryka , 2015. Fig. 1: 2 ; Мандрыка, Сенотрусова , 2018. Рис. 3: 41 )6. Декор в целом (рис. 3: 9 ) представляет собой чрезвычайно условный рисунок основного мотива и растительных элементов. Головка «птицы» не декорирована. Отметим, что в основании центрального мотива размещена фигура, отдаленно напоминающая «трилистник», средний лист которого трансформировался настолько, что стал просто длинной узкой полоской. Идентичный вариант иконографии детали известен по находкам из Минусинской котловины (рис. 3: 3 ). Очевидно, на каком-то этапе копирований (точнее, реплик) центральный лепесток трилистника слился с полоской металла, соединявшей его с пламенеющей жемчужиной. Таким образом, можно предположить, что истоки композиции декора находки с Ангары могут быть непосредственно на Среднем Енисее, где найдены «оригиналы» с декором относительно хорошего качества.

По находкам вне пределов Среднего Енисея единичных застежек с узнаваемым декором и большего количества предметов с его стилизацией до неузнаваемости можно предположить, что первые попали на другие территории, возможно, с самими кыргызами, сохранившими некогда ценимые предметы в качестве семейных реликвий. Источники поступления подобных украшений к кыргызам Среднего и Верхнего Енисея к XI–XII вв. давно иссякли. В это время их ременная гарнитура состояла из железных блях с характерной системой декора. На новом месте обитания к северу от своей исконной земли они, скорее всего, быстро ассимилировались. А местные мастера, не понимая смысла декора, сначала пытались делать очередные реплики с потерей абриса рисунка декора, но потом изготавливали самые простые ажурные изделия с отверстиями, явного декора на щитке уже не было. Судя по многочисленным находкам на Нижней Ангаре, в местной среде распространились и другие формы двусоставных застежек, принцип устройства которых универсален и удобен.

Таким образом, застежки рассмотренной группы на настоящий момент изученности позволяют констатировать их преимущественное распространение на территории Минусинской котловины (Средний Енисей), где они определенно не выходят за начало XI в. Оригинально сочетание простого растительного узора с мотивом «пламенеющая жемчужина», имеющим наибольшую популярность в декоре ременных украшений иных форм именно на востоке Саяно-Ал-тая. В других частях большой территории и к северу от нее находки идентичных застежек с плохим качеством декора единичны, относятся к XI–XII вв. Можно предположить, что они появились в этих землях в результате культурных влияний, в том числе благодаря миграции групп населения в XI в. именно из Минусинской котловины. При этом качество декора поздних находок позволяет говорить о том, что это реплики с уже многократно тиражировавшихся реплик, это в прямом смысле «полустертое воспоминание» о периоде возвышения Кыргызского каганата, когда предметы с подобным декором были популярны и престижны. На северных территориях застежки с едва узнаваемым характерным мотивом единичны, больше находок с крайней стилизацией, потерей первичного рисунка декора.

Итак, рассмотрев некоторые примеры вариативности одного из популярных в декоре торевтики малых форм Саяно-Алтая и прилегающих территорий конца I – начала II тыс. мотива «пламенеющая жемчужина», а также отдельные этапы развития оригинального пластического решения орнитоморфного мотива «летящей утки» в виде двусоставной застежки, мы проследили истоки иконографии обоих мотивов, вариативность их применения в декоре и некоторые региональные предпочтения. «Пламенеющая жемчужина» – инокультурный мотив, попавший на территорию Саяно-Алтая, вероятно, после победы кыргызов над уйгурами в 840 г. и военных походов кыргызов, соприкоснувшихся с культурой разных регионов Центральной Азии, в том числе с Восточным Туркестаном, а также в результате культурных контактов с отдаленными территориями Китая, Тибета и пр. Истоки мотива «летящей утки», напротив, имеют глубокие корни в культуре народов Саяно-Алтая (один из древнейших архетипов). Первая группа застежек – реалистичные фигурки птиц с «оперением» – распространена преимущественно на западе (Алтай, включая Верхнее Прииртышье) региона, на территории кимако-кыпчакского государственного объединения. Единичные находки (копии с неумелым рисунком декора) с востока (Средний Енисей) региона использовались как нашивные украшения (амулеты?). Основой формы передачи образа летящей птицы (утки) в пластическом исполнении могла быть иконография мотива в изобразительных вариантах (в сочетании с непривычными для местной культуры новыми мотивами декора, в том числе «цветком смоквы»).

Дальнейшая трансформация мотива летящей птицы в застежках оригинальной формы привела в итоге к стилизованным фигуркам птиц. Одна из таких групп – это условные фигурки, «тулово» птиц декорировано простыми растительными элементами в сочетании с центральным мотивом «пламенеющая жемчужина». Образцы условно хорошего качества преобладают на Среднем Енисее, выбор центрального мотива связан с предпочтениями кыргызов, ядром объединения которых были эти земли. В других местах такие находки (довольно плохого качества декора) единичны, относятся к началу II тыс. О культурном влиянии кыргызов можно говорить и по этим единичным находкам, но оно, по-видимому, не было устойчивым и длительным, его следы быстро «растворились» в местной среде.

Древний мотив летящей птицы в виде фигурок с распахнутыми крыльями сохранился в этнографии некоторых народов. Как принадлежность традиционного шаманского костюма образ зафиксирован (рис. 2: 11 ) у кетов (енисейских остяков), проживающих на севере Красноярского края ( Алексеенко , 1984. Рис. 2: а, б ). Изображения летящих птиц имеются на бубнах хакасов на Среднем Енисее; деревянные фигурки птиц подобного вида – помощники шамана алтайских народов ( Иванов , 1954. Рис. 48: 1, 2 ; 1979. Рис. 87: 1, 3 ). Само одеяние шаманов Сибири нередко имело вид птицеобразной фигуры (с «птичьим» хвостом, рукавами-крыльями и пр.), что связано с семантикой птицы – проводника между мирами. Водоплавающая птица, которой доступны все миры, была особенно почитаема, что хорошо исследовано по этнографическим материалам, включая фольклорные. Такое восприятие сути природных реалий и в Средневековье было важнейшей основой выбора декоративных мотивов для украшения популярных предметов, к которым можно отнести двусоставные застежки Сая-но-Алтая конца I – начала II тыс.

Вариативность использования инокультурных канонических мотивов, в частности популярного в декоре ременной гарнитуры всадников мотива «пламенеющая жемчужина», выраженная в сочетании с традиционным местным орни-томорфным мотивом, свидетельствует о стиле мастера, уловившего запросы и предпочтения потребителей своей продукции. «Рука» мастера, создающего вариант канонического мотива в новой композиции, может быть индикатором особенностей некой условной «школы» или «направления» производства мелких художественных изделий из цветного металла. Не самое лучшее качество декора рассмотренных двусоставных застежек позволяет предполагать, что перед нами в основном копии, среди мастеров-литейщиков не было первоклассных художников. Предметы с затертыми изображениями – результат многократного реплицирования оригинальных предметов, а также, возможно, их изношенности. Отметим и наличие самобытных деталей иконографии мотива или композиции (застежки из Кузнецкой котловины, мини-застежки из Бийского музея), не имеющих точных аналогий, что позволяет предполагать условно местное творчество мастеров. Значительная вариативность может свидетельствовать как о разных (и, возможно, многочисленных) источниках поступления этих предметов в регион, так и о хронологических различиях в рамках рассматриваемого периода.

Список литературы К вопросу о вариативности использования мотивов декора (по материалам средневековой торевтики Саяно-Алтая и прилегающих территорий)

- Алексенко Е. А., 1984. Этнокультурные аспекты изучения шаманства у кетов // Этнокультурные контакты народов Сибири / Ред. Ч. М. Таксами. Л.: Наука. С. 50-73.

- Арсланова Ф. Х., 2013. Женские украшения кимаков и кыпчаков // Арсланова Ф. Х. Очерки по средневековой археологии Верхнего Прииртышья. Астана: Филиал Ин-та археологии им. А. Х. Маргулана в г. Астана. С. 93-120. (Материалы и исследования по археологии Казахстана; т. III.)

- Бараба в тюркское время / Отв. ред. Е. И. Деревянко. Новосибирск: Наука, 1988. 176 с.

- Вэньу (Памятники культуры). 1980. № 12. (На кит. яз.).

- Вэньу (Памятники культуры). 1996. № 1. (На кит. яз.).

- Горбунов В. В., Тишкин А. А., 1999. Курганный могильник сросткинской культуры Филин-I - аварийный памятник археологии // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Вып. X. Барнаул: АлтГУ. С. 137-141.

- Иванов С. В., 1954. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX - начала XX в. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 838 с. (Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Нов. сер.; т. XXII).

- Иванов С. В., 1979. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. Л.: Наука. 194 с.

- Илюшин А. М., 2012. Курганы поздних кочевников близ устья Ура. Кемерово: КузГТУ. 188 с.

- Коников Б. А., 2007. Омское Прииртышье в раннем и развитом средневековье. Омск: Изд-во ОмГПУ: Наука. 466 с.

- Король Г. Г., 2008. Искусство средневековых кочевников Евразии. Очерки. М.; Кемерово: Кузбассвузиздат. 332 с. (Труды Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства; вып. V).

- Король Г. Г., 2015. Орнитоморфные мотивы в средневековом искусстве Саяно-Алтая: семантика и традиции // КСИА. Вып. 240. С. 254-262.

- Кочевники Евразии на пути к империи. Из собрания Государственного Эрмитажа: каталог выставки. СПб.: Славия, 2012. 271 с.

- Кызласов Л. Р., Король Г. Г., 1990. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. М.: Вост. лит. 216 с.

- Мандрыка П. В., Сенотрусова П. О., 2018. Культурная принадлежность памятников РАзвитого средневековья южнотаежной зоны Средней Сибири // РА. № 2. С. 98-112.

- Могильников В. А., 1973. Отчет о работах Алейской экспедиции 1973 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 5832, 5832а.

- Могильников В. А., 2002. Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX-XI веках. М.: Наука. 362 с.

- Савельев Н. А., Свинин В. В., 1978. Погребение железного века на реке Кане // Древняя история народов юга Восточной Сибири. Вып. 4. Иркутск: ИрГУ. С. 135-149.

- Савинов Д. Г., 1984. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: ЛГУ. 174 с.

- Савинов Д. Г., 1998. Сросткинский могильник (раскопки М. Н. Комаровой в 1925 и С. М. Сергеева в 1930 г. // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. № 3. Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ. С. 175-190.

- Фокин С. М., 2018. Средневековое погребение у поселка Дрокино в Красноярской лесостепи // Мультидисциплинарные исследования в археологии. № 2. С. 137-150.

- Senotrusova P., Mandryka P., 2015. The Bronze Bipartite Buckles in the Materials of the Burial Site Prospikhino Shivera-IV in the Lower Angara River // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. Vol. 8. № 4. P. 629-638.