К вопросу о вариативности обрядов жертвоприношения в эпоху поздней бронзы

Автор: Ефремова Наталья Сергеевна, Молодин Вячеслав Иванович, Кравцова А.С., Кудинова Мария Андреевна, Дураков Игорь Альбертович

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена всестороннему анализу ритуальной деятельности носителей восточного варианта пахомовской культуры, связанной с обрядами жертвоприношения. Наиболее распространенным способом принесения жертв, согласно материалам ритуальных комплексов памятника Тартас-1, являлось помещение приношений в ямы различного размера и глубины. Вероятно, основой обряда жертвоприношения являлся принцип pars pro toto, проявлявшийся в отсутствии в полученной коллекции артефактов целых форм керамических сосудов (здесь имеют место лишь многочисленные, но разнотипные фрагменты керамики) и мясной пищи, дошедшей до нас в виде костей животных. Части скелетов последних в большинстве своем представлены костями черепа и конечностей, что также может свидетельствовать об их принадлежности именно обрядовой деятельности. Несомненной особенностью является помещение в жертвенники-ямы останков человека. В научный оборот вводится еще один вариант жертвоприношения, зафиксированный в истекшем полевом сезоне: помещение жертвенных приношений в объемную глубокую яму, функционировавшую продолжительное время. Всего на настоящий момент насчитывается три варианта ям-жертвенников, относящихся к исследуемому святилищу. Наличие на территории ритуальных комплексов различных типов жертвенных ям при сохранении в целом устойчивых элементов ритуала (фрагменты керамических сосудов, остатки мясной жертвенной пищи; артефакты, связанные с промысловой и производственной деятельностью; останки человека, необычные камни и т.д.) может свидетельствовать о существовании (сосуществовании) здесь нескольких вариантов обрядов жертвоприношений. Данный феномен может быть объяснен как полифункционалъностъю святилища (принесение жертвы различным божествам, требующее отличных друг от друга вариантов обрядовой деятельности), так и проявлением процессов постепенной трансформации иррациональных взглядов носителей пахомовской культуры, обусловленной чужеродными (пришлыми) и автохтонными традициями.

Культовый комплекс, жертвоприношение, остеологические остатки, керамика, обряд, идеологические представления

Короткий адрес: https://sciup.org/145145128

IDR: 145145128 | УДК: 299.4 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.421-427

Текст научной статьи К вопросу о вариативности обрядов жертвоприношения в эпоху поздней бронзы

Многолетние исследования святилища эпохи поздней бронзы, расположенного на памятнике Тартас-1 (Венгеровский р-н Новосибирской обл.), позволили интерпретировать выявленные сооружения как культовые объекты, связанные с погребально-поминальными ритуалами, с одной стороны, и бронзолитейным производством – с другой [Моло-дин и др., 2012, 2013, 2014; и др.]. К настоящему времени основная часть площади комплексов изучена полностью, исследования проводились на северной периферии сакрального пространства. И если ритуальные комплексы № 1–4, расположенные в ее центральной части, фиксировались по следам наземных каркасно-столбовых конструкций в виде рядов столбовых ямок, то на периферии архитектурные сооружения прослеживаются не так четко, общее количество ям по мере удаления от отмеченных объектов постепенно уменьшается, кроме того, появляются

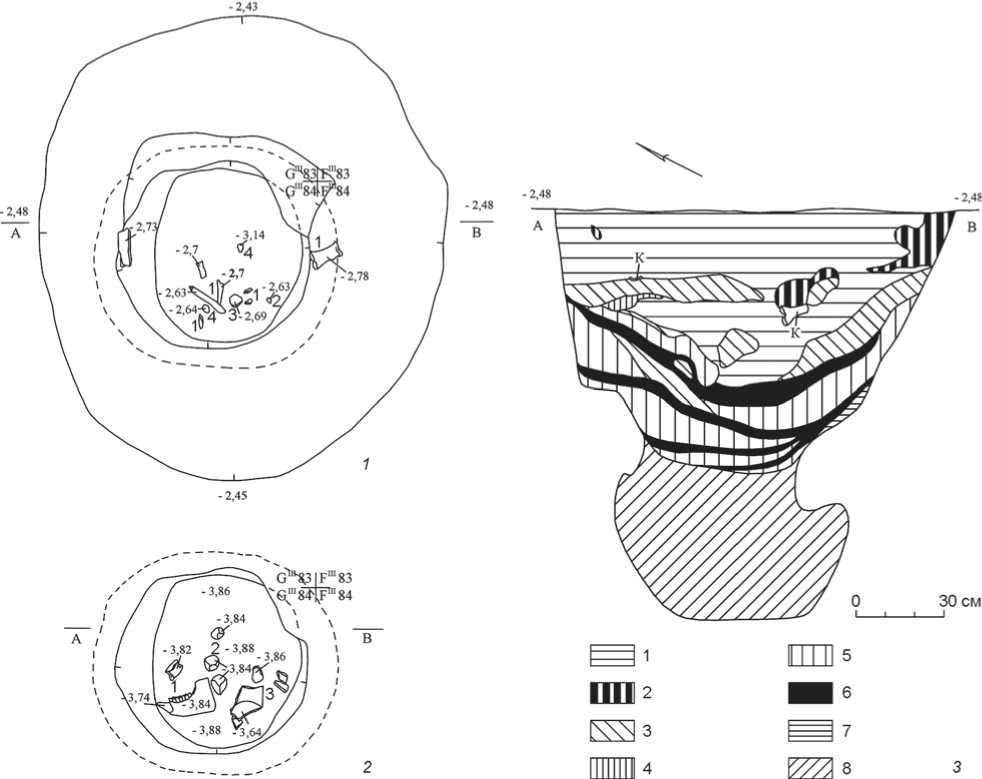

Рис. 1. Яма № 1666 памятника Тартас-1.

1 – горизонт 1, находки (1 – кости животных, 2 – охра, 3 – фрагмент керамики, 4 – камни); 2 – горизонт 2, находки (1 – кости животных, 2 – карбонатизированные камни (?), 3 – фрагменты керамики); 3 – стратиграфический разрез, северо-восточный профиль (1 – темно-серая гомогенная супесь, 2 – включения мешаного материкового суглинка, 3 – мешаная желто-серая супесь, 4 – коричнево-желтый мешаный суглинок, 5 – серо-желтый мешаный суглинок, 6 – линзы мешаной черно-серой супеси, 7 – желтый материковый суглинок, 8 – мешаная пестрая желто-белесо-светло-серая супесь с темно-серыми линзами, К – кость животного).

достаточно неординарные ритуальные объекты, позволяющие говорить о неоднозначности обрядовой деятельности на святилище.

Яма № 1666 расположена в траншее 307 (кв. GIII–FIII/83–84). На уровне материка представляла собой пятно округлой формы диаметром до 1,6 м. Яма имела наклонные стенки и округлое дно; глубина ее от уровня материка составила 1,45 м. Обращает на себя внимание необычная форма сооружения: диаметр ее постепенно уменьшался и на уровне дна составил 0,6 м. На глубине 0,62–0,72 м от уровня материка на стенках ямы зафиксированы материковые наплывы значительной мощности (рис. 1). Данный феномен объясняется следующим образом: яма наполнялась постепенно либо длительное время была заполнена частично; наличие линз в заполнении говорит о периодическом присутствии в яме воды, которое и могло обусловить оплывание материковых стенок на придонное заполнение. Основная часть заполнения представляла собой однородную темно-серую супесь, содержавшую в верхней трети ямы суглинистые и супесчаные включения различных оттенков. Ниже включения приобрели линзовидный харак- тер, обусловленный, по-видимому, вышеописанными факторами (рис. 1, 3).

В яме обнаружено два скопления находок: в верхней половине заполнения и в придонной части. Верхний горизонт – выше уровня материковых наплывов – содержал тридцать пять фрагментов керамики (большей частью мелких), в т.ч. пять венчиков; девять фрагментов были орнаментированы оттисками гребенчатого штампа. Обнаружено больше двухсот костей животных, преимущественно мелких и неопределимых; имели место также ко сти рыбы, камень (кварцит), крупный фрагмент охры (рис. 1, 1 ; 2). Во втором горизонте – в придонной части ямы (рис. 3) – обнаружены пять крупных костей животных, пять камней (галек?), покрытых плотной карбонатной коркой (определение канд. ге-ол.-минерал. наук Н.А. Кулик); большой фрагмент донышка неорнаментированного плоскодонного сосуда и двенадцать фрагментов меньшего размера от него же (один экземпляр орнаментирован), кости рыбы (см. рис. 1, 2 ; 4).

Наибольший количественный показатель имеет остеологический материал: всего в заполнении ямы обнаружено 226 ко стей животных, большая

Рис. 2. Яма № 1666 памятника Тартас-1. Горизонт 1. Фото.

Рис. 3. Яма № 1666 памятника Тартас-1. Фото.

Рис. 4. Яма № 1666 памятника Тартас-1. Горизонт 2. Фото, деталь.

часть которых имеет очень небольшие размеры и представлена фрагментарно. 30 % обломков костей (67 экз.) несут на себе следы воздействия огня. В числе определимых костей – челюсть молодой особи коровы, располагавшаяся на дне ямы. Корове же принадлежат астрагал, запястная кость и обломок третьей фаланги (здесь и далее – определения канд. биол. наук С.К. Васильева). Кости лошади представлены двумя фалангами («бабками»), еще одна фаланга принадлежит лосю. К костям овец и коз относятся обожженная лучевая кость, третья фаланга и фрагмент головки бедренной кости. Кроме того, в заполнении ямы обнаружен диафиз трубчатой кости птицы. Под челюстью коровы на дне ямы залегала первая пястная кость молодой особи медведя (рис. 4). Крупных костей животных немного, однако даже немногочисленная коллекция позволяет заметить специфичность остеологического набора, представленного частью черепа (челюстью) и костями конечностей животных.

Видовой состав животных, кости которых были помещены в яму, включает как домашний скот (лошадь, корова, овцы/козы), так и диких промысловых зверей (лось, медведь). Виды животных, фигурировавших в качестве жертвенных в материалах ритуальных комплексов, подробно рассматривались ранее [Ефремова и др., 2019], мы можем констатировать устойчивость данного видового ряда и пополнение остеологической коллекции, связанной с ритуальной деятельностью человека на данном святилище.

Определенный интерес представляют обнаруженные в придонной части ямы камни (колотые гальки?), покрытые рыхлым известковым налетом. Карбонатная корка находок достаточно мощная на поверхности, на изломе значительно тоньше. Процесс карбо-натизации явно являлся естественным и произошел вне ямы, поскольку залегавшие рядом кости животных и керамика известкового налета не имеют. По определению Н.А. Кулик, карбонатиза-ция стала следствием природного процесса, при котором камни длительное время находились в низкотемпературном растворе, содержавшем изве сть. Интересен факт помещения карбонати-зированных камней в ритуальный объект (жертвенную яму), особенно, если учесть, что известковый налет достаточно часто присутствует (как элемент погребального обряда) в захоронениях эпохи развитой бронзы, в частности ан-дроновской (фёдоровской) культуры, расположенных на территории памятника Тартас-1. Здесь известковый налет имел место на стенках могильных ям, им же могли быть покрыты кости погребенных и помещенный в могилу инвентарь, чаще всего – сосуды. Сходный облик и, вероятно, сходное функциональное назначение имеют и присутствующие в материалах ритуальных комплексов т.н. конкреции, встречавшиеся, в частности, в небольших жертвенных ямках (например, в яме № 1665, расположенной в 13 м от рассматриваемого в данной статье объекта). Наличие карбонатов в погребальных и ритуальных объектах памятника (при отсутствии их на остальной части некрополя, что исключает естественные, природные процессы, обусловившие подобную локализацию) может свидетельствовать о преднамеренном их использовании в обрядовых действиях и, соответственно, о неординарном отношении к ним человека, населявшего территорию Барабинской лесостепи в рассматриваемый период.

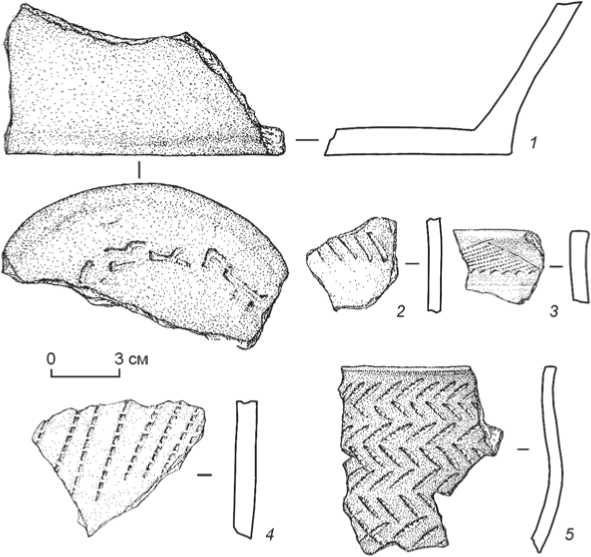

Что касается керамической коллекции (рис. 5), то она насчитывает всего 48 фрагментов сосудов; орнаментация отдельных экземпляров, а также расположение ямы на сакральной территории в непосредственной близости от ритуальных комплексов восточного варианта пахомовской культуры позволяют интерпретировать последнюю как яму-жертвенник переходного от эпохи бронзы к эпохе раннего железа времени. Более позднее функцио-

Рис. 5. Находки из ямы № 1666 памятника Тартас-1.

1 – горизонт 2, фрагмент керамического сосуда; 2 – 5 – горизонт 1, фрагменты керамики.

нирование ямы исключается наличием в пашенном слое над объектом керамики, облик которой говорит о ее принадлежности к упомянутой пахомов-ской культуре.

На территории культовых комплексов уже отмечался прецедент помещения жертвоприношений в объемную яму (№ 1442). В яме, расположенной в непосредственной близости от культовых сооружений, (зафиксированных по скоплениям столбовых ям), найдены отдельные артефакты (фрагмент абразива, заготовка костяного наконечника стрелы и т.д.), а также более четырехсот костей животных, из которых 94 % также представляли собой неопределимые колотые обломки. Видовой состав животных совпадал полностью: определимые экземпляры принадлежали лошади, корове, овцам/ козам, лосю и медведю. Соответствовали и части скелета: ко сти черепа и конечно стей. Так, медведю – также молодой и некрупной особи – принадлежал фрагмент пяточной ко сти. В яме присутствовали также ко сти рыбы и керамический материал: 187 фрагментов сосудов, включая очень мелкие. Орнаментация керамики позволила отнести яму к восточному варианту пахомовской культуры и интерпретировать как жертвенник, связанный с ритуальными комплексами [Ефремова и др., 2017, с. 315]. В данном случае для нас представляют интерес и параметры ямы, имевшей размеры 2,58 × 1,25 м, глубину до 0,22 м и подчетырехугольную форму. Таким образом, на настоящий момент нам известны как минимум три варианта жертвенных ям, использовавшихся в обрядовой деятельности носителей пахомовской культуры. Первый из них, включающий основную часть ям, – небольшие неглубокие ямки с единичными фрагментами керамики и отдельными костями животных/рыбы. Остеологические остатки здесь, как правило, относятся к одному виду. Подобные объекты имели место практически на всей исследованной территории, относимой к ритуальным комплексам. Кроме пищевых остатков, в таких ямках могли присутствовать приклады, связанные с бронзолитейным производством, как, например, в яме из ритуального комплекса № 4, где в заполнении отмечены фрагменты технической керамики и окатанные фрагменты болотной руды [Моло-дин и др., 2014, с. 217]. Ко второму варианту мы можем отне сти описанную выше яму № 1442 – подпрямоугольной формы, незначительно углубленную в материк и максимально заполненную всевозможными приношениями [Ефремова и др., 2017, с. 315–316]. В полевом сезоне 2020 г. зафиксирован третий вариант такого рода жертвенника – глубокая округлая яма с относительно небольшим количеством жертвоприношений. В первом и втором случае можно предположить единовременное использование ритуальных объектов. Основная часть жертвенных ямок имела незначительную глубину и единичные приношения. Прямоугольная яма (второй вариант), кроме небольшой глубины, обладала достаточно равномерным распределением прикладов в заполнении и четкими границами на уровне материка, позволившими выявить данный объект. Яма третьего типа (округлая и глубокая), учитывая морфологические особенности и заполнение, могла использоваться многократно (как минимум дважды, принимая во внимание два крупных скопления приношений в верхнем горизонте и в придонной части заполнения). Ямы-жертвенники второго и третьего варианта содержат несколько видов жертвенных животных (домашние/дикие, травоядные/хищник). Кроме того, остатками жертвоприношений являются, по-видимому, и скопления остеологического и керамического материала, обнаруженные вне ям, но в пределах ритуальных комплексов и поблизости от них. Большое значение при интерпретации объектов здесь имело наличие среди перечисленных прикладов костей человека [Молодин, 2012, с. 232]. Вполне вероятно, что в процессе проведения ритуала все приношения помещались в ямы, но глубина последних была очень незначительной, не достигавшей уровня материка.

Кардинальные отличия в морфологии ям и в функциональной направленности их сооружения (форма объектов, объемы жертвоприношения, видовое разнообразие животных и др.) позволяют предположить и суще ствование ряда вариантов отправления жертвенных ритуалов. Возможно, совокупность нескольких видов жертвенников свидетельствует о трансформации иррациональных взглядов носителей пахомовской культуры, обусловленной чужеродными (пришлыми), но ассимилированными традициями. Большой интерес в связи с этим представляет относительная хронология вариантов обряда жертвоприношения, построение которой позволит с новой точки зрения посмотреть на этнокультурные процессы, проходившие в переходное время на территории Барабинской лесостепи. Завершение исследования ритуальных комплексов позволит решить эту задачу в полном объеме.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-40028 «Модели иррациональной деятельности населения юга Западной Сибири в голоцене».

Список литературы К вопросу о вариативности обрядов жертвоприношения в эпоху поздней бронзы

- Ефремова Н.С., Молодин В.И., Дураков И.А., Васильев С.К., Селин Д.В. Животные в обрядовой практике носителей восточного варианта пахомовской культуры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 381-387.

- Ефремова Н.С., Мыльникова Л.Н., Молодин В.И., Васильев С.К., Дураков И.А., Селин Д.В. Ритуальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры: новые концепции интерпретации // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 314-317.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Демахина М.С. Исследования культовых сооружений пахомовской культуры (восточный вариант) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. XX. - С. 215-218.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Наглер А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Мыльникова Л.Н., Хансен С. Культовые комплексы восточного ареала пахомовской культуры на многослойном памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - Т. XIX. - С. 265-269.

- Молодин В.И., Наглер А., Хансен С., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Мыльникова Л.Н., Васильев С.К., Васильева Ю.А., Ковыршина Ю.Н., Кудинова М.А., Мосечкина Н.Н., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Сальникова И.В. Ритуальные комплексы восточного ареала пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. - Т. XVIII. - С. 231-236.