К вопросу о влиянии факторов труда на состояние нервно-мышечного аппарата рук швей трикотажного производства

Автор: Волнухина Л.В., Рыжов А.Я., Медведева Н.Е.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Труд работниц швейного производства трикотажной фабрики оценивается как тяжелый. Последствиями его являются зарегистрированные нами патологические изменения, во многом обусловливающие негативную субъективную оценку состояния нервно-мышечного аппарата рук, наиболее занятых в трудовом процессе. В определенной мере влияние факторов труда сказывается на поисковой функции нервно-мышечного аппарата конечных кинематических звеньев руки (пальцев) как в непроизвольном (физиологический тремор), так и в произвольном (теппинг-тест) вариантах.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116083

IDR: 146116083 | УДК: 612.466.1

Текст научной статьи К вопросу о влиянии факторов труда на состояние нервно-мышечного аппарата рук швей трикотажного производства

В наших прежних исследованиях [2; 7] были установлены некоторые закономерности управления непроизвольными и произвольными движениями рук в лабораторном эксперименте у лиц умственного труда. В литературе описывается влияние факторов трудового процесса на непроизвольные и произвольные движения пальцев рук [1; 3; 8; 9]. В настоящей работе представлены результаты исследований специфических движений правой и левой рук работниц трикотажного производства – профессиональных швей различного возраста, имеющих различный стаж работы. Несмотря на автоматизацию и механизацию, в современном производстве все еще очень значительной остается доля ручного труда. На предприятиях отдельных отраслей промышленности имеется ряд профессиональных групп, для трудовой деятельности которых характерно наличие физических нагрузок преимущественно регионального и локального характера (мышцы рук и плечевой пояс) [5]. Заболевания рук как следствие функционального перенапряжения являются одной из наиболее распространенных форм профессиональной патологии [4; 6].

Цель – определение влияния характера трудового процесса на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата рук швей трикотажного производства на фоне клинических и физиолого-эргономических показаний.

Методика. Под наблюдением находились 157 женщин, занятых в швейном производстве Тверской трикотажной фабрики (филиал «Инватекс»). На первом этапе был проведен многократный физиолого-эргономический анализ движений работниц с итоговым выведением статистических параметров движений правой и левой рук, включая синхронные движения пальцев при выполнении основной трудовой операции на оверлоке. Параллельно велась съемка трудовых операций посредством цифровой камеры Panasonic NV – GS11 с синхронным использованием миниатюрного счетчика движений WALK OR RUN SILVA. На втором этапе проведен анкетный опрос работниц с самооценкой состояния работающих рук и наличия болевых ощущений на фоне общей усталости. Третий этап преследовал цель выкопировывания диагностированных при профосмотрах заболеваний нервно-мышечного аппарата рук, включая состояние мышечно-суставной системы, грудного отдела спинного мозга, клинической картины кровоснабжения пальцев рук (болезнь Рейно). На четвертом этапе исследования проведены регистрация и анализ частотных и амплитудных параметров непроизвольных ритмических движений пальцев рук (физиологический тремор) и произвольных (теп-пинг-тест) у швей, отнесенных к категории практически здоровых людей.

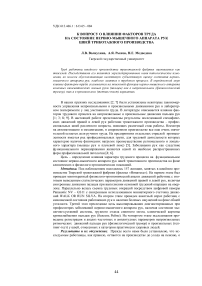

Результаты и их обсуждение. Прежде всего нами было установлено, что исследуемые работницы, как правило, остаются на производстве до ухода на пенсию, о чем свидетельствует высокая корреляция между их возрастом и производственным стажем, а регрессионный анализ показывает, что каждому последующему году, начиная с 20 лет, соответствует стажевый прирост в 1,01 года (рис.1).

Рис.1. Корреляция между возрастом (абсцисса) и стажем (ордината) с соответствующим уравнением регрессии у работниц швейного производства Тверской трикотажной фабрики

При субъективной характеристике состояний нервно-мышечного аппарат рук (наличие болевых ощущений) получен результат 1,9±0,08 балла (из 4 возможных), болевые ощущения в грудном отделе составили 1,71±0,13 балла, данные величины положительно коррелируют между собой (r=0,39 P<0,01, при n = 49).

Результаты выкопировывания диагностированных патологических состояний нервно-мышечного аппарата рук составляют 26,1±3,5 случаев на 100 работающих, причем на испытуемых младшего возраста (20-29 лет) приходится 8,9±2,3% заболеваемости, на испытуемых 30-39 лет – 5,7±1,85% (рис.2).

Данную тенденцию к снижению заболеваемости у испытуемых более зрелого возраста и большого стажа можно связать, во-первых, с повышением текучести кадров в данный возрастно-стажевый период, во-вторых, с более частой обращаемостью работниц к врачу по поводу заболеваний рук. Характерно, что в следующий возрастной период 40-49 лет заболеваемость нервно-мышечного аппарат рук вновь несколько повышается до 8,3±2,2% с последующим статистически достоверным (P<0,05) уменьшением до 3,2±1,36%. Эта вторая волна снижения заболеваемости, по всей вероятности имеет причины, аналогичные первому случаю – т. е. повышение эффективности лечения, а также уход больных работниц на пенсию.

% 15

121 34

Рис.2. Заболеваемость нервно-мышечного аппарата рук работниц швейного производства 20-29 лет (1), 30-39 лет (2), 40-49 лет (3), 50 лет и старше (4)

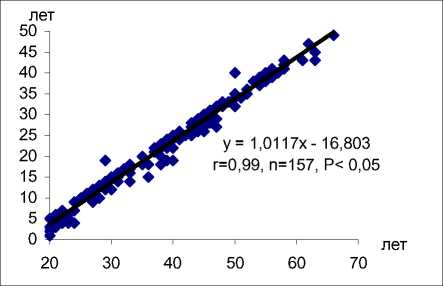

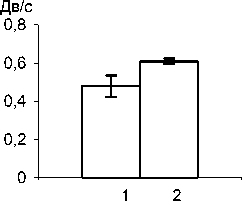

Физиолого-эргономические исследования показали, что у швей работа правой рукой осуществляется с частотой (по движениям плеча и предплечья) 0,48±0,03 в с. При этом левой рукой швея работает с частотой 0,61±0,01 движений в с, что статистически достоверно реже (Р<0,01) по сравнению с правой (рис. 3). Частота движения пальцев правой руки составляет 0,97±0,03 в с, левой статистически достоверно (Р<0,05) выше – 0,88±0,02 (рис. 4).

Рис.3. Частота движений в секунду правой (1) и левой (2) рук работниц при выполнении производственных операций

Рис. 4. Частота движений в секунду пальцев правой (1) и левой (2) рук работниц при выполнении производственных операций

Данная разница может быть объяснена как спецификой трудового процесса, так и особенностями функциональной асимметрии рук, тем более что в опытах участвовали работницы с ведущей правой рукой (правши). Исходя из полученных данных, был проведен компьютерный расчет числа движений за все 8 ч рабочего дня при «региональной нагрузке» – с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса [6]. Данное число составило 31536 движений за смену, что превышает 30000 и позволяет оценить труд швей как тяжелый труд 2-й степени в градации 3.2 согласно руководству. В целом за смену швея выполняет 53280 движений пальцами рук (локальная нагрузка). По показателям тяжести трудового процесса это соответствует категории «тяжелый труд» 1-й степени в градации 3.1 (таблица). Общая гигиеническая оценка условий труда по степени тяжести установлена по наиболее высокому классу [6], что позволило отнести профессиональную деятельность швей к высшей степени тяжести труда (3.2).

Субъективные балльные оценки функционального состояния грудного отдела позвоночника и работающих верхних конечностей работниц линейно коррелируют с их возрастом (r=0,371, P<0,01 и 0,461, P<0,01 при n = 49). Мы полагаем, что усугубляющиеся по мере возраста и стажа неблагоприятные воздействия на нервномышечный аппарат рук работниц обусловлены как объективными факторами внешней этиологии (тяжесть труда), так и закономерно снижающимся функциональным состоянием наиболее загруженных отделов центральной нервной системы, судя по локализации болевых ощущений в соответствующих сегментах спинного мозга.

Таблица

Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса

|

Показатели тяжести трудового процесса |

Классы условий труда |

|||

|

оптимальный |

допустимый |

тяжелый труд |

||

|

1-я степень |

2-я степень |

|||

|

1 |

2 |

3.1 |

3.2 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Стереотипные рабочие движения (количество за смену) |

||||

|

1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) – нормативные данные |

До 10000 |

До 20000 |

До 30000 |

Более 30000 |

|

1.2. Данные швей трикотажной фабрики |

- |

- |

- |

31536 |

|

2.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) – нормативные данные |

до 20000 |

до 40000 |

до 60000 |

более 60000 |

|

2.2. Данные швей трикотажной фабрики |

- |

- |

53280 |

- |

На последнем этапе эксперимента мы исследовали непроизвольную ритмическую активность пальцев рук с помощью тремографии и произвольную – посредством теппинг-тестирования [2; 3] у испытуемых-женщин 31-50 лет – работниц швейного производства и преподавателей университета аналогичного возрастного диапазо-на(контрольная группа).

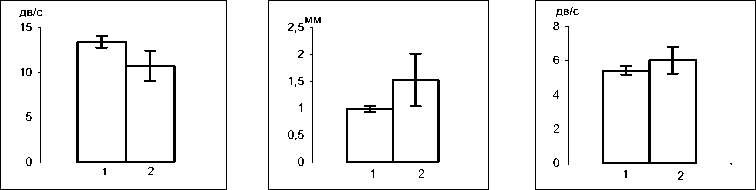

Анализ данных показал, что частотные параметры непроизвольного движения пальцев правой руки (физиологического тремора) у работниц швейного производства составили 13,39±0,32 дв/с, что достоверно (P<0,01) выше, чем у испытуемых контрольной группы (10,74±0,84 дв/с), как следует из рис.5. При этом данные швей менее дисперсны, что лишний раз подтверждает роль особенностей трудового процесса в достаточно однообразном формировании поисковой функции нервно-мышечного аппарата верхних конечностей. Амплитудные параметры физиологического тремора у швей (0,99±0,03 мм) достоверно ниже (P<0,05), чем у преподавателей вуза (1,53±0,25 дв/с), что можно видеть на рис.6.

Регистрация произвольных движений пальцев правой руки (теппинг-тест) показала, что частота выполнения данного теста у работниц швейного производства составляет 5,43±0,12 дв/с (рис. 7), что несколько ниже (P>0,05), нежели у преподавателей (6,02±0,39 дв/с). В то же время для преподавателей характерна достаточно выраженная групповая дисперсия данных, свидетельствующая, что у швей нагрузка на руки более однообразна и, по всей вероятности, более утомительна.

Рис.5. Частота физиологиче- Рис.6. Амплитуда физиоло- Рис.7. Частота произвольского тремора пальцев гического тремора пальцев ных ритмических движений правой руки работниц правой руки работниц пальцев правой руки работ- швейного производства (1) и швейного производства (1) ниц швейного производства контрольной группы (2) и контрольной группы (2) (1) и контрольной группы

Выводы. 1. Данные физиолого-эргономического анализа характера профессиональной деятельности работниц швейного производства трикотажной фабрики показывают, что она по суммарной частоте движений рук, включающих работу плеча и предплечья, а также пальцев, оценивается как тяжелый труд высшей категории 3.2.

-

2. Последствиями такого характера трудовой деятельности швей являются зарегистрированные патологические изменения, во многом обусловливающие негативную субъективную оценку состояния нервно-мышечного аппарата рук, наиболее занятых в трудовом процессе.

-

3. Влияние факторов труда отражается на поисковой функции нервномышечного аппарата конечных кинематических звеньев руки (пальцев) как в непроизвольном (повышение частоты и снижение амплитуды физиологического тремора), так и в произвольном (снижение частоты теппинг-теста) вариантах.

TOWARDS THE PROBLEM OF INFLUENCE OF THE LABOUR FACTORS ON NERVES-MUSCLE’S HAND APPARATUS OF SEWING

Tver State University

The labour of sewing-machine operators in knitted-goods factory is evaluated as hard. Among its consequences are pathological changes, that are stipulates negative subjective evaluation of nerves-muscles apparatus of hands as most involved into the labour process. To a grate extent the influence of labour factors affects search functions of nerves-muscles apparatus of ultimate kinematics sections of the hands (fingers) in involuntary (physiological tremor) as well as arbitrary (tapping-test) varieties.