К вопросу о влиянии погодных факторов на численность дикуши Falcipennis falcipennis

Автор: Бисеров Марат Фаридович, Медведева Елена Александровна

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1258 т.25, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140155884

IDR: 140155884

Текст статьи К вопросу о влиянии погодных факторов на численность дикуши Falcipennis falcipennis

Ареал дикуши Falcipennis falcipennis охватывает дальневосточную тайгу охотского типа с наличием аянской ели Picea ajanensis и белокорой пихты Abies nephrolepis в качестве основных пород (Потапов 1970, 1987). Многие вопросы биологии этого вида остаются слабо изученными. В частности, не выяснено, какие из факторов среды являются неблагоприятными для дикуши и влияют на её численность. Определённо установлено лишь то, что дикуши исчезают после больших лесных пожаров (Потапов 1987; Сандакова и др. 2015; и др.). В то же время данные о влиянии погодных факторов на численность дикуши отсутствуют.

Нами на территории Буреинского заповедника и его ближайших окрестностей был собран материал, позволивший сравнить послегнез-довую численность дикуш в разные годы, в том числе в годы с максимальным и минимальным количеством осадков в период насиживания и первых дней жизни птенцов.

Физико-географические особенности района исследований . Буреинский заповедник расположен в центральной части Буреинского нагорья – обширного поднятия левобережья Среднего Амура. По климатическому районированию вся территория нагорья относится к муссонной дальневосточной области умеренного пояса, находящейся под влиянием восточно-азиатских муссонов, что резко отличает её от климата соседней Восточной Сибири (Алисов 1969). Такое расположение района определяет выпадение большей части годовой суммы осадков, составляющей в среднем 702-722 мм, в период так называемых правильных муссонов – с конца июня или начала июля по сентябрь (Суслов 1947). Территория заповедника вместе с охранной зоной занимает 4111 км2, охватывает бассейн рек Правая и Левая Бурея (истоки реки Буреи) и представляет собой среднегорья с участием высокогорий. Минимальные и максимальные высоты – 555 и 2192 м н.у.м.

В растительном покрове заповедника выражены три высотных пояса: гольцовый, подгольцовый и бореально-лесной. Дикуша населяет бореально-лесной пояс, который протянулся от наименьших высот до

1400 м н.у.м. и состоит из двух подпоясов: нижнего – таёжных еловых и лиственничных лесов, и верхнего – подгольцовых еловых и лиственничных лесов (граница между ними проходит на высоте 800-1000 м). Главными лесообразующими породами являются лиственница Каян-дера Larix cajanderi и ель аянская, леса и редколесья которых формируют растительный покров бореально-лесного пояса. Основными древесными породами речных пойм и долин, формирующих чистые и смешанные, в том числе с хвойными породами, древостои, являются чозе-ния толокнянколистная Chosenia arbutifolia и тополь душистый Populus suaveolens (Осипов 2012).

Материал и методика . Специальные наблюдения за влиянием погодных факторов на дикушу нами не проводились. Но в период с 1998 по 2015 год (с перерывами) в верховья рек Ниман и Правая Бурея проводились маршрутные учёты дикуш, в результате которых получены данные, позволяющие сравнить послегнездовую численность дикуши в годы с наименьшим (1998 год) и наибольшим (2013 год) количеством осадков в летний период.

Маршрутные учёты дикуши проводились по малоиспользуемой лесной дороге. В 2013-2015 годах работы осуществлялись по методике, специально разработанной для этого вида (Бисеров, Медведева 2016). Маршрутные учёты численности дикуши 1998 году, проводившиеся по методике Ю.С.Равкина (1967), были пересчитаны в соответствии с нашей методикой, с использованием установленного повышающего коэффициента. Учётные работы охватили наиболее распространённые экосистемы верхней части бореально-лесного пояса заповедника, для которых характерна наиболее высокая плотность населения дикуши: подгольцовые лиственничники и ельники и лиственничные редколесья. Данные экосистемы, без учёта площади, занятой кустарниковотравяными, моховыми и лишайниковыми пирогенными группировками растительности, которые дикуша совершенно не населяет, занимают 74% площади бореально-лесного пояса заповедника (Бисеров и др. в печати).

Результаты и обсуждение . 1998 год характеризовался наименьшим количеством осадков в летний период для всей южной части Дальнего Востока за всё время наблюдений. В этот год в районе проведения работ с середины июня по середину августа наблюдался лишь один день (24 июня) с сильными продолжительными осадками и четыре дня с моросящими осадками. С17 по 30 июня дневная температура в районе работ, по нашим наблюдениям, держалась в пределах 19-31°С.

2013 год характеризовался наибольшим числом дождливых дней в июне за весь период наблюдений. В этот год с 7 по 30 июня было 12 дождливых дней, из которых 7 дней (10, 12, 13, 15, 16, 17 и 19 июня) – с сильными и очень сильными продолжительными осадками. Осадки средней интенсивности отмечались 5 дней (в основном, в первой и второй декадах июня). Дневная температура воздуха в рассматриваемый период держалась в пределах 13-30°С. В дни сильных осадков максимальная дневная температура воздуха была заметно ниже, находясь в пределах 13-20°С.

Ареал дикуши в целом совпадает с областью влияния муссонного климата, и эта птица адаптирована к его условиям. Одна из основных адаптаций, видимо, заключается в том, что насиживание и первые недели после массового вылупления птенцов у дикуши, как, впрочем, и у всех тетеревиных птиц бореально-лесного пояса Буреинского нагорья, приходятся на время до начала выпадения интенсивных осадков.

Наиболее ранняя дата встречи пуховичков дикуши в районе исследований – 17 июня (2000). Массовое появление выводков обычно приходится на конец второй – третью декады июня (Бисеров 2003).

По наблюдениям за близкородственным дикуше видом – рябчиком Tetrastes bonasia , установлено, что решающее влияние на его численность оказывают условия погоды в момент массового вылупления птенцов и в течение первых трёх недель их жизни. В это время длительные похолодания с дождями могут полностью погубить все выводки. Так, на Среднем Урале коэффициент корреляции между осенней численностью рябчика и среднесуточными температурами мая-июня оказался наиболее высоким для второй-третьей декады июня, когда происходит массовое вылупление птенцов (по: Потапов 1987). Аналогичное воздействие пониженной температуры и интенсивных осадков второй декады июня обнаружено и для глухаря Tetrao urogallus , у которого, по наблюдениям на Среднем Урале, на это время приходится период вылупления и первые дни жизни птенцов (по: Потапов 1987).

В нашем случае, по-видимому, лишь влиянием различной интенсивности атмосферных осадков можно объяснить то, что в 1998 году в период с 17 по 26 июня на маршрутах общей протяжённостью 28.5 км встречено 5 взрослых самок и 22 птенца дикуши в составе выводков, а в 2013 году с 9 по 29 июня на маршруте в 120.0 км птенцов дикуши не встречено вообще. Единственная взрослая самка, встреченная нами 28 июня 2013, держалась без выводка.

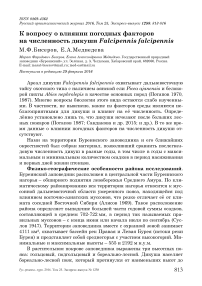

Маршрутные учёты, проведённые в послегнездовой период, выявили следующие показатели плотности населения дикуши по годам (см. таблицу). Из таблицы видно, что наибольшая послегнездовая плотность населения дикуши и количество встреченных молодых птиц наблюдались в 1998 году, когда в течение почти всего летнего периода, в том числе в июне, отмечалось наименьшее количество осадков. Наименьшие послегнездовая плотность населения дикуши и количество встреченных молодых особей зарегистрированы в 2013 году, когда в июне наблюдались наиболее интенсивные осадки, не характерные для этого месяца. В 2014 и 2015 годах уровень осадков летнего периода не отличался от средних многолетних значений, и послегнездовая численность дикуш, в том числе и количество встреченных молодых, занимали промежуточное положение.

Плотность населения дикуши Falcipennis falcipennis в подгольцовых лиственничниках и лиственничных редколесьях Буреинского заповедника в послегнездовой период

|

Годы |

Сроки учётных работ |

Общая протяжённость маршрутов, км |

Всего, особей |

Самцы |

Самки |

Молодые |

Плотность населения, особей на 1 км2 |

|

1998 |

16.08 – 14.09 |

114 |

39 |

13 |

8 |

18 |

62.0 |

|

2013 |

03.09 – 24.09 |

130 |

14 |

3 |

4 |

7 |

19.5 |

|

2014 |

03.08 – 20.08 |

100 |

17 |

4 |

4 |

9 |

30.9 |

|

2015 |

11.08 – 30.08 |

127 |

31 |

10 |

4 |

17 |

44.4 |

Выводы

-

1. Одним из факторов естественной среды, неблагоприятно влияющим на численность дикуши, являются интенсивные осадки, сопровождающиеся понижением температуры воздуха, выпадающие в период насиживания и массового вылупления птенцов.

-

2. Интенсивные осадки в периоды насиживания и вылупления птенцов снижают общую численность дикуши, однако не приводят к потере ею статуса многочисленного вида.

Список литературы К вопросу о влиянии погодных факторов на численность дикуши Falcipennis falcipennis

- Алисов Б.П. 1969. Климат СССР. М.: 1-104.

- Бисеров М.Ф. 2003. Птицы Буреинского заповедника и прилегающих районов Хингано-Буреинского нагорья//Тр. заповедника «Буреинский» 2: 83-97.

- Бисеров М.Ф., Медведева Е.А. 2016. Опыт проведения маршрутных учётов численности дикуши Falcipennis falcipennis в условиях Буреинского заповедника//Рус. орнитол. журн. 25 (1243): 347-354.

- Осипов С.В. 2012. Растительный покров природного заповедника «Буреинский» (горные таёжные и гольцовые ландшафты Приамурья). Владивосток: 1-219.

- Потапов Р.Л. 1970. Сравнительный обзор дикуш (роды Falcipennis и Canachites, Tetraonidae) Азии и Северной Америки//Тр. Зоол. ин-та АН СССР 47: 205-235.

- Потапов Р.Л. 1987. Род Falcipennis Elliot, 1864//Птицы СССР: Курообразные, Журавлеобразные. Л.: 154-164.

- Равкин Ю.С. 1967. К методике учётов птиц в лесных ландшафтах//Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. Новосибирск: 66-74.

- Сандакова С.Л., Тоушкин А.А., Тоушкина А.Ф., Красавина А.А. 2015. Учёты и встречи азиатской дикуши (Falcipennis falcipennis) Верхнего Приамурья//Вестн. Бурят. ун-та 4, 1: 124-127.

- Суслов С.П. 1947. Физическая география СССР. Л.; М.: 309-389.