К вопросу о влиянии ритмической гимнастики на функциональное состояние организма занимающихся

Автор: Арепина Наталья Юрьевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 13, 2009 года.

Бесплатный доступ

Естественные потери веса испытуемых, регулярно занимающихся ритмической гимнастикой, напрямую связаны с позитивными изменениями ряда антропометрических показателей и тенденцией к экономизации функций сердечно-сосудистой системы (ССС) по данным частоты сердечных сокращений (ЧСС). Подобные изменения функционального состояния организма, по данным автора, могут послужить основой для организации физиолого-диагностического мониторинга с прогностической интерпретацией результатов.

Ритмическая гимнастика, антропометрические данные, сердечно-сосудистая система, влагопотери, регрессия, корреляция, мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/146116232

IDR: 146116232 | УДК: 612.4:612.452:612.126

Текст научной статьи К вопросу о влиянии ритмической гимнастики на функциональное состояние организма занимающихся

С позиций современной физиологии ритмическая гимнастика, как одно из распространенных, но мало изученных средств оздоровления, эстетического воспитания и гармоничного развития человека, представляет существенный научный интерес. Достаточно отметить, что систематически выполняемые поточным способом физические упражнения охватывают порядка 2/3 мышечной массы тела. Специфика занятий позволяет совершенствовать формы тела человека, тем более что при этом рационально используются три «базовых» вида физических упражнений:

-

1) растягивание мышц (стрейчинг);

-

2) динамические танцевальные и циклические упражнения;

-

3) силовые упражнения.

И хотя задача снижения массы тела не является главной при построении занятий, оздоровительные тренировки должны эффективно изменять состав тела в этом, положительном плане. Данные упражнения способствуют увеличению потребления кислорода, в результате чего происходят благоприятные изменения в дыхательной и сердечно-сосудистой системах. Это естественно, поскольку регулярные занятия повышают способность организма пропускать воздух через легкие, увеличивают общий кровоток и транспорт газов кровью. В результате кислородный долг во время выполнения ритмической гимнастики, хоть и существует, но он гораздо меньше, чем при других гимнастических упражнениях. Развиваются гибкость позвоночника и подвижность суставов, увеличивается амплитуда движений кинематических пар, входящих в данные суставы [7]. Данные изменения осуществляются на фоне снижения массы жира в организме, а также оптимизации внешних форм тела его и пропорций, что является важным стимулом повышения качества физической тренировки [8].

Цель представляемой работы – дать физиологическую оценку изменений антропометрических показателей с учетом частоты сердечных сокращений под влиянием регулярных занятий ритмической гимнастикой у практически здоровых испытуемых.

Методика и организация исследований . Исследования проведены в условиях, соответствующих гигиеническим стандартам спортивного зала и смежных рабочих помещений. Испытуемые – 35 студенток университета 16 – 20 лет, занимающиеся ритмической гимнастикой два раза в неделю по 60 мин и составившие 2 группы. Первая группа (26 человек) занималась в течение одного года, точнее 10 месяцев (с учетом каникулярного времени), вторая (9 человек) – на протяжении двух лет (21 месяц). Основой изучаемых нами антропометрических параметров, измеряемых общепринятыми методами [3], послужили показатели длины и массы тела, окружности грудной клетки, талии, таза с обязательным учетом ЧСС, регистрируемой специальным прибором UA-777 с сетевым адаптером фирмы Эй энд Ди (Япония). Регистрация и анализ исследуемых показателей, включая повторное взвешивание на напольных весах типа QIE-2003A, осуществлялись до и после каждого занятия. В первой группе испытуемых это производилось последовательно – в начале тренировочного цикла, через 4 месяца академических занятий и в конце учебного года (10 месяцев), во второй группе – в начале и в конце первого и второго года занятий, длящихся 21 месяц (с поправкой на каникулярное время).

Нами использована оптимальная форма занятий – оздоровительная ритмическая гимнастика с подготовительной, основной и заключительной частью. Комплекс упражнений состоял из различных по структурным признакам движений, включающих несложные локомоции с элементами гимнастики, акробатики и хореографии. Музыкальное сопровождение с акцентами ритмических, динамических и мелодических рисунков музыкальной фонограммы корректировало моторное содержание данного комплекса. Упражнения танцевального характера в процессе каждого занятия следовали непрерывно по стандартному методу «нон-стоп» без пауз [2].

Для определения характера изменений изучаемых показателей был применен непараметрический метод качественно-количественного анализа, предложенный Е.А.Деревянко и О.А.Лихачевой [4]. Данный способ применим в исследованиях с не всегда однонаправленными изменениями исследуемых показателей (относительно исходных) и потому имеет в своей основе подсчет отрицательных и положительных сдвигов с выведением усредненного коэффициента изменчивости (Р) по формуле:

P = в - y___, a + в + y где α - количество неизменившихся показателей; β – количество «улучшений»); γ – количество «ухудшений». Естественно, под улучшением подразумевалось снижение величин изучаемых параметров и ЧСС (в нашем случае со знаком < – >), под ухудшением – повышение (со знаком <+>). Поскольку данный коэффициент представляет собой величину от +1 до –1, его ошибка (±m) вычислялась по следующей формуле:

IP X (1 - P )

± m = ----(----- ) ,

N где N – количество проведенных измерений, Р – усредненный коэффициент изменчивости в О.Е. Таким образом, стохастический коэффициент (Р) имеет свои статистические параметры, позволяющие по величине доверительного интервала определять его репрезентативность и достоверность.

Результаты и их обсуждение . Потеря веса тела в процессе одного занятия, как известно, существенно зависит от интенсивности и двигательной активности испытуемых на каждом занятии. Поскольку в процессе мышечной работы необходимо сохранять нормальную температуру тела, увеличение теплоотдачи влечет за собой выделение воды через потовые железы и за счет легочной вентиляции. При этом теплоотдача испарением по сравнению с состоянием покоя может увеличиваться в 5 раз и составлять по данным Б.Д. Кравчинского [5], до 85 % всей теплоотдачи, что, естественно, влечет за собой снижение исследуемой массы тела и соответствующих антропометрических показателей. Таким образом, изменения массы тела человека зависят от ряда факторов, включая мышечную деятельность, сопровождающуюся расходованием энергии и соответствующим снижением весовых показателей [9;11]. Уменьшение веса тела в процессе одного занятия расценивалось нами как потеря влаги через кожу (потовыделение) и легкие наряду с интенсификацией выделения выдыхаемого углекислого газа, суточная норма которого у женщин – 107,6 г, или 4,48 г за 1 ч [12].

Усиленное потовыделение направлено на сохранение температуры тела, что выражается в специфических и неспецифических приспособительных реакциях на воздействие какого-либо фактора (в нашем случае – физической нагрузки) за счет функциональных возможностей организма человека. В результате многократного повторения срочных приспособительных процессов вырабатывается долговременная адаптация [1], что, вероятно, и проявляется в отмеченной нами динамике весовых показателей в течение 10 и более месяцев занятий.

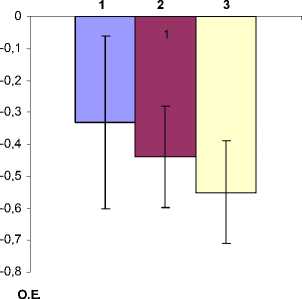

Характерно, что в самом начале эксперимента в массе тела испытуемых обеих групп существенных различий не было обнаружено. После четырехмесячной тренировки потеря веса тела за одно занятие на выборке из 26 человек, занимающихся один год, составляет 492,3 ± 29,7 г, достигая в отдельных случаях 800 г, после года занятий данная величина несколько меньше - 400,0 ± 55,3 г с максимумом 700 г. Это можно было бы расценить как физиологическое влияние близких по структуре упражнений, выполняемых практически с одинаковой интенсивностью (по характеру музыкального сопровождения), на испытуемых, с разным стажем занятий. В данной ситуации по мере увеличения «тренировочного» стажа могут проявиться элементы привыкания или физиологической габитуации систем жидкостного обмена и терморегуляции по отношению к предъявляемой нагрузке, что косвенно характеризует стабильность обменных процессов [2]. Однако, у лиц второй группы после двухгодичных занятий потери веса вновь имеют тенденцию к увеличению, по крайней мере более однонаправлено по числу положительных изменений (рис. 1А). Вполне вероятно, что в процессе двухгодичных занятий у испытуемых по мере освоения структуры упражнений и формирования двигательных навыков интенсивность их исполнения повышается.

У лиц, занимающихся первый месяц, нами обнаружена умеренная корреляция между исходным весом тела и потерей его за одно занятие (r=0,464; Р<0,05). Это в принципе может послужить исходной позицией прогноза дальнейших изменений веса тела испытуемых, поскольку в конце эксперимента он в определенной мере зависит от влагопотерь на предыдущих занятиях (r=0,457; Р<0,05; у=0,0237х + 47,648).

Вычисление стохастическим методом разницы в антропометрических показателях у лиц, занимающихся ритмической гимнастикой в пределах двух учебных лет, позволило выявить изменения, физиологически благоприятные для дальнейшего гармоничного развития испытуемых. Естественно, с этим сопряжено проявление физической тренированности и повышение функционального состояния женского организма с учетом индивидуальных особенностей занимающихся.

Изменения веса тела испытуемых в процессе занятий ритмической гимнастикой в определенной мере согласуются с показателями изменений окружности грудной клетки, талии и таза за счет снижения жировой прослойки в этих областях тела, особенно в первые 4 месяца. При этом уменьшение окружности грудной клетки испытуемых после 4 месяцев занятий достаточно существенно (Р<0,01), однако в дальнейшем его темпы постепенно снижаются (рис. 1Б). Вероятнее всего, именно в этой части тела интенсивное уменьшение жировой прослойки происходит лишь в начальном периоде занятий. В дальнейшем же по мере специфической тренировки дыхательного объема и жизненной емкости легких снижение окружности грудной клетки теряет свою интенсивность. В этом плане наши данные согласуются с результатами исследований С.Г. Кривощекова и соавт. [6], представивших аналогичную интерпретацию подобных изменений в системе дыхания.

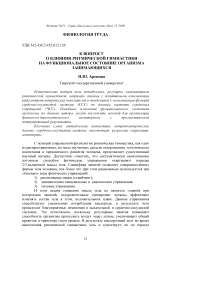

Рис. 1. Изменения веса тела (А) и окружности грудной клетки (Б) в группах испытуемых, занимающихся ритмической гимнастикой в течение 4 месяцев (1) и последующих 10 месяцев (2), а также в конце двухгодичных занятий (3) по данным усредненного коэффициента изменчивости (Р)

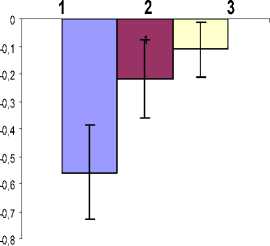

В отличие от грудной клетки, окружности талии и таза наиболее интенсивно изменяются к моменту окончания всего цикла занятий ритмической гимнастикой. Как видно из рис. 2А и 2Б итоговое уменьшение окружностей данных частей тела представляют собой своеобразную суммацию эффектов более кратковременных занятий. Таким образом, изменения веса тела, а также окружности талии и таза являются наиболее показательными, что позволяет считать их своеобразными маркерами в комплексе антропометрических исследований.

Рис. 2. Изменения окружностей талии (А) и таза (Б) в группах испытуемых, занимающихся ритмической гимнастикой в течение 4 месяцев (1) и последующих 10 месяцев (2), а также в конце двухгодичных зарятий (3) по данным усредненного коэффициента изменчивости (Р)

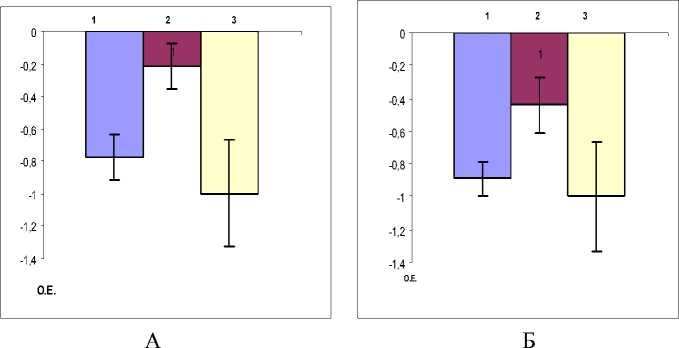

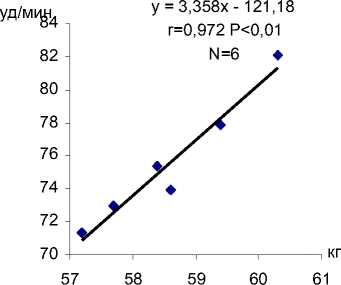

С изменениями веса тела, окружности талии и таза в определенной мере сравнимы изменения ЧСС испытуемых (урежение). Так ЧСС в исходном состоянии составляющая 82,1±4,1 после двухгодичных занятий уменьшилась до 71,3±2,5, что по критерию Стьюдента статистически достоверно (P=0,043). Это связано с повышением физиологической эффективности сердечных сокращений и увеличением энергетических возможностей клеток миокарда под влиянием занятий ритмической гимнастикой. В результате налицо определенный рост функциональных резервов ССС, приводящих к снижению ЧСС в процессе регулярных занятий (рис. 3). Если учесть предполагаемое улучшение условий дыхании, то можно видеть явную экономизацию функций, обусловленную постепенным ростом физической тренированности организма занимающихся [10]. Свидетельством является четкая лонгитудинальная корреляция и регрессионная связь изменений ЧСС в процессе двухгодичных занятий 9 испытуемых с аналогичными изменениями их веса тела и окружности грудной клетки по статистически усредненным данным 6 последовательных измерений (рис. 4). С изменениями массы тела испытуемых в процессе занятий напрямую связаны изменения окружности талии (r =0,968; Р<0,01; у = 1,6782х -29,194) и таза (r = 0,997; Р<0,01; у = 1,2603х + 19,783). Прогноз данных изменений, естественно, осуществляется в определенных физиологических пределах снижения веса тела и урежения ритма сердца, регистрируемого в исходном состоянии.

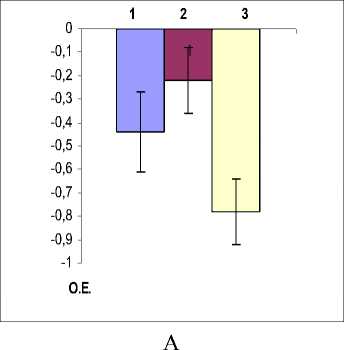

Рис. 3. Изменения ЧСС у испытуемых, занимающихся ритмической гимнастикой в течение 4 месяцев (1) и последующих 10 месяцев (2), а также в группе занимающихся 21 месяц (3) по данным коэффициента Р

Данные расчеты, по нашему мнению, должны составить основу физиолого-гигиенического мониторинга с постоянной диагностикой и выходом на повышение функционального состояния организма занимающихся с использованием средств превентивной профилактики донозологических состояний.

y = 6,1913x - 464,8 r=0,891 P<0,01 N=6

86 87 88

см

А Б

Рис. 4. Данные лонгитудинальной корреляции и регрессии изменений ЧСС (А) относительно веса тела и окружности грудной клетки (Б) испытуемых в процессе двухгодичных учебных занятий ритмической гимнастикой

Выводы. 1. Состояние организма студенток в условиях непрерывных академиических занятий ритмической гимнастикой характеризуется естественной тенденцией к увеличению функциональных резервов соматической и сердечно-сосудистой систем, судя по позитивным изменениям параметров опорно-двигательного аппарата и частоты сердечных сокращений.

-

2. Потери веса испытуемых в при выполнении комплексов ритмической гимнастики в определенной мере зависят от тренировочного стажа. Во время пролонгированных академических занятий они напрямую связаны с изменениями других антропометрических показателей и оптимально встраиваются в общий адаптационный процесс.

-

3. Проведенные нами предварительные исследования могут составить основу средств контроля функционального состояния организма занимающихся, по крайней мере в обследованном возрастном диапазоне. Данный скрининг мы расцениваем как одно из средств физиологодиагностического мониторинга, направленного на позитианую физиологическую коррекцию состава тела человека.

TOWARDS THE QUESTION ON INFLUENCE OF RHYTHMIC GYMNASTICS ON FUNCTIONAL CONDITION OF ORGANISM

N.Yu. Arepina

Tver State University

Functional condition of organism of people who doing rhythmic gymnastics, characterized by tendency towards the increase of functional reserves of locomotive and central components of cardiovascular system. Natural moisture loss of people under test depends on lengths of exercises are connected with changes of anthropometric data and included into the general adaptation process. The means of control of functional condition of tested persons is physiological and diagnostic monitoring, accomplished by anthropometric and other changes with its prognostic interpretation.