К вопросу о восстановлении популяции амурского горала (Nemorhaedus caudatus) на севере его исторического ареала

Автор: Лощилов К.С.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Математическое моделирование. Биология

Статья в выпуске: 4 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Ценность амурского горала (Naemorhedus caudatus) как представителя дикой фауны заключается в его редкости. Запрет охоты на этот вид, а также внесение его в федеральную Красную книгу и Красные книги ряда субъектов Российской Федерации являются специальными мерами по его сохранению. Однако, как показало время, в том числе в силу строгой территориальности амурского горала, принятые меры оказались недостаточными для восстановления данного «краснокнижного» вида в пределах его исторического ареала. Такое положение вынуждает сегодня рассматривать необходимость принятия дополнительных мер по его восстановлению. Целью данной работы являлась оценка перспективности изучения биогеоценоза государственного природного заказника регионального значения «Дичун» на предмет его пригодности для реализации мероприятий по реинтродукции амурского горала. Изучение экологии, практики охраны и восстановления этого вида проводится с 1970-х гг. Для приморской популяции разработаны и апробированы методики отлова особей, их передержки и транспортировки. Анализ исторического ареала амурского горала в России показал, что его популяция разделена на две слабо связанные группы - приморскую и континентальную (в том числе в Малом Хингане). Опыта реинтродукции для континентальной группировки нет. В статье обосновывается перспективность заказника «Дичун» для использования в качестве полигона для реинтродукции амурского горала. Эта территория является ядром исторического ареала в Малом Хингане и на протяжении 60 лет находится под особой охраной. Восстановление популяции этого редкого вида на севере исторического ареала имеет не только теоретическое значение для сохранения биоразнообразия, но и практическое - в качестве потенциального туристского ресурса.

Ареал, амурский горал (nemorhaedus caudatus), малый хинган, особо охраняемые природные территории, реинтродукция

Короткий адрес: https://sciup.org/143181150

IDR: 143181150 | УДК: 502:574.3:599.6(571.621) | DOI: 10.31433/2618-9593-2023-26-4-33-39

Текст научной статьи К вопросу о восстановлении популяции амурского горала (Nemorhaedus caudatus) на севере его исторического ареала

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016, e-mail: , 0000-0003-4117-7745

Амурский горал (Nemorhaedus caudatus) в прошлом был распространен довольно широко. Его исторический ареал представлен Корейским полуостровом [17], Северо-Восточным Китаем, южной частью российского Дальнего Востока [3]. За последний век ареал амурского горала в России сократился [10]. Ценность данного представителя дикой фауны заключается в его редкости. Кроме того, восстановленную в перспективе в Малом Хингане группировку амурских горалов можно

будет использовать как туристский ресурс. В России специальные меры по сохранению данного вида включают запрет на него охоты, а также внесение в федеральную Красную книгу и Красные книги ряда субъектов Российской Федерации. Однако в силу строгой территориальности амурского горала принятые меры оказались недостаточными для восстановления данного «краснокнижного» вида в пределах его исторического ареала. Такое положение вынуждает сегодня рассматривать необходимость принятия дополнительных мер по его восстановлению. Одним из перспективных направлений в данном случае является метод реинтродукции [1]. Успешность его применения в Приамурье и Приморье в последние десятилетия подтверждается экспериментами в рамках проекта по реинтродукции амурских тигров (технология разработана Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН) [16], а также в рамках «Научных основ сохранения амурского горала» – темы, разработанной заповедниками Приморского края [1].

Цель работы – оценить перспективность изучения биогеоценоза государственного природного заказника регионального значения «Дичун» на предмет его пригодности для реализации мероприятий по реинтродукции амурского горала.

Материалы и методы исследований

В данной работе основным методом исследования был анализ литературных и фондовых материалов, посвященных историческому ареалу амурского горала, реинтродукции, сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Еврейской автономной области (ЕАО). Источниками информации выступили публикации И.В. Волошиной, А.И. Мысленкова, В.В. Глебова, В.И. Жи-вотченко, Д.А. Нестерова, L.J. Dobroruka, C. Pohle, K. Rudloff, J. Volf и др. [1, 2, 4–8, 9, 20–22]. Картографирование осуществлялось в геоинформаци-онной системе QGIS.

Результаты

Изученность вопроса. В России вопросы экологии, практики охраны и восстановления численности амурских горалов в разное время рассматривались такими исследователями, как И.В. Волошина [1, 2, 6, 9], Ю.М. Дунишенко [5, 10], А.И. Мысленков [2, 6, 9], В.В. Глебов [4] и др. Кроме того, определенное внимание решению проблем охраны и восстановления численности амурских горалов уделяется в других странах. В первую очередь, территории которых являются историческим ареалом данного вида, например, в Китайской народной республике и в Республике Корея [17], а также в зоопарках ряда европейских государств [20–22].

К настоящему времени крупных работ в области восстановления популяции амурского горала в прежних местах его обитания, которые являются частью его исторического ареала, немного. За исключением ряда публикаций работы имеют в основном обзорный характер. В них, как правило, отражены общие вопросы, направленные на изучение исторического и современного распространения этого «краснокнижного» вида, мор- фо-физиологические показатели особей, разведение и содержание в неволе и т.д. Гораздо меньше исследований, полностью посвященных их реинтродукции.

Одними из ключевых отечественных трудов в вопросе изучения амурского горала являются работы И.В. Волошиной и А.И. Мысленкова [1, 2, 6, 9]. В процессе исследований [2], проводимых ими с 1970-х гг. в местах обитания этих животных в Приморском крае, осуществлено расселение отловленных в дикой среде особей, а также родившихся здесь же в этот период горалов, с предварительной многолетней передержкой [1, 6]. Для этого впервые был создан экспериментальный парк в условиях, максимально приближенных к естественным, разработаны и апробированы методики отлова горалов, их передержки и транспортировки, прослежен процесс социализации и онтогенез поведения. Таким образом, в настоящее время существуют методики, позволяющие реализовать в будущем мероприятия по реинтродукции амурского горала на севере его исторического ареала.

Исторический и современный ареалы амурского горала. За последний век ареал амурского горала в Российской Федерации сократился. Ранее он состоял из двух изолированных друг от друга частей. Одна часть представляет связанные между собой участки в отрогах Малого Хингана и Буреинского хребта в границах ЕАО, другая – в Хабаровском и Приморском краях в горах Сихотэ-Алиня и на смежных с ним территориях. Оба этих очага соединяются в Северо-Восточном Китае. По данным литературных источников есть предположение, что несколько веков назад амурский горал на крайнем севере своего ареала был распространен по Буреинским горам к северо-востоку и даже несколько дальше [3], т.е. на территории современного Хабаровского края.

Во второй половине XIX в. в Малом Хин-гане был обнаружен очаг амурского горала. Официально впервые это стало известно из сообщения Г.И. Радде с 1862 г. У этой части популяции была связь с животными, обитающими на правом берегу Амура, являющемся территорией сопредельного государства [5]. Численность горалов здесь изначально была относительно невелика, в сравнении с численностью иных видов диких копытных животных, а также в сравнении с численностью Сихотэ-Алиньской группировки горалов. Кроме того, из-за бесконтрольной браконьерской охоты уже в начале ХХ в. поголовье данного вида было резко сокращено [7, 10]. Если в Сихотэ-

Алине и в смежных с ним территориях в настоящее время амурский горал еще встречается, то в Малом Хингане и Буреинском хребте он практически исчез [11].

Проведенные в первой половине 80-х гг. ХХ в. сотрудниками Дальневосточного отделения ВНИИОЗ исследования естественных условий мест обитания и поиски амурских горалов в западной части ЕАО установили, что этот вид в то время еще встречался в Малом Хингане [6]. Такой вывод специалисты сделали по наличию косвенных признаков о присутствии представителей вида. Однако численность и плотность популяции не была определена. В последние десятилетия встречи с представителями данного вида не регистрировались [8]. Следовательно, организация и проведение в Малом Хингане дополнительных экспедиционных исследований по учету численности и плотности амурских горалов являются актуальными.

Кроме того, необходимо отметить, что в природе амурские горалы обитают как на склонах со скальными обнажениями вдоль морского побережья, так и на подобном рельефе в континентальной части. В связи с тем, что приморские территории и континентальные отличаются друг от друга природно-климатическим аспектом, а также представители данного вида не склонны к значительным в пространственном отношении миграционным переходам, то можно говорить об изолированности друг от друга популяций, живущих в разных средах обитания. Данное обстоятельство по-разному влияет на экологию амурских горалов, обитающих на прибрежных морских территориях и в границах континентальных частей их ареала [2]. Отечественные исследования до настоящего времени были направлены на изучение, как правило, приморских популяций. Континентальные практически не изучались, в связи с чем есть необходимость исследования особенностей биологии таких популяций.

Заказник «Дичун» как перспективный полигон реинтродукции вида. Одной из потенциальных и перспективных площадок для изучения возможности переселения амурских горалов континентальной популяции из Приморского края может выступить государственный природный заказник регионального значения «Дичун». Обоснованием этого вывода являются следующие характеристики данной ООПТ:

-

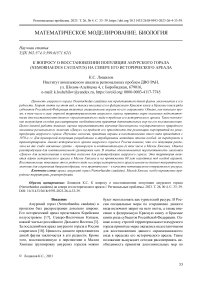

а) территория заказника является частью исторического ареала амурского горала (рис.);

-

б) территория заказника относится к Су-

- таро-Помпеевскому геоботаническому району. Растительность: широколиственные, кедрово-широколиственные, темнохвойно-кедровые леса, в долинах – уремные леса, вкрапления лугово-болотных участков с разнотравно-вейниковыми травостоями, кустарниками [12, 14]. Рельеф низкогорный с изредка встречающимися выходами скальных пород на поверхность. Средние высоты в границах заказника 290–550 м. Указанные высоты являются оптимальными для обитания амурского горала [9]. Таким образом, потенциально на рассматриваемой территории биотопы амурского горала сохранились. Однако требуются исследования их состояния и трансформации в результате антропогенной деятельности;

-

в) с созданием в 1963 г. заказника [15] хозяйственная деятельность на данной территории ограничена;

-

г) западная часть заказника труднодоступна из-за пограничного статуса, что минимизирует проникновение туда гражданских лиц, имеющих доступ к огнестрельному оружию;

-

д) ближайшие относительно крупные населенные пункты, а также площади, на которых осуществляют свою деятельность организации или предприятия в сферах геологоразведки, лесозаготовки, золотодобычи и др., находятся на значительном расстоянии от заказника;

-

е) заказник входит в зону приоритетного туристского освоения, в том числе в части развития познавательного экологического туризма [19];

ё) согласно федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» правительством Российской Федерации декларируется включение территории заказника в состав национального парка [13]. Создание ООПТ такой категории позволит усилить охрану этого уникального объекта;

-

ж) «Дичун» граничит с действующим природным резерватом «Тайпингоу» в КНР. В совокупности они послужат центрами единой трансграничной природоохранной системы, направленной на сохранение редких и исчезающих видов дикой фауны и их среды обитания.

Заключение

Определено, что ядро исторического ареала амурского горала в Малом Хингане представлено заказником «Дичун», т.е. возможные места обитания этого вида находятся под охраной 60 лет. В 1980-е гг. еще отмечалось присутствие этого редкого вида. Таким образом, этот природный резерват можно рассматривать в качестве модельной

Рис. Исторический ареал амурского горала и современная сеть особо охраняемых природных территорий в Еврейской автономной области [8, 18] (автор К.С. Лощилов)

Fig. Historical habitat of the Amur goral; modern network of specially protected natural territories in the Jewish Autonomous region [8, 18] (K.S. Loshchilov)

территории (полигона) для изучения биогеоценоза на предмет его соответствия реализации мероприятий по реинтродукции амурского горала. Выявлено, что ранее проведенные исследования амурских горалов в основном были направлены на изучение приморских популяций этих животных, континентальные практически не изучены. Однако, имеется опыт реинтродукции вида в пределах Приморского края, который может быть взят за основу для проведения аналогичных мероприятий в Приамурье.

Результаты данных исследований могут стать частью проекта создания устойчивой группировки амурских горалов на территории ЕАО и сформировать площадку для проведения эксперимента по их реинтродукции на севере исторического ареала.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИКАРП ДВО РАН.

Список литературы К вопросу о восстановлении популяции амурского горала (Nemorhaedus caudatus) на севере его исторического ареала

- Волошина И.В. Биологические особенности амурского горала в связи с перспективами его реинтродукции: автореф. дис. ... канд. биол. наук. М.: ИЭМЭЖ, 1988. 23 с.

- Волошина И.В., Мысленков А.И. Теоретические и практические аспекты реинтродукции амурского горала // Амурский горал. М.: ЦНИЛ, 1992. С. 123-131.

- Гептнер В.Г. Млекопитающие Советского Союза. Т. 1 Парнокопытные и непарнокопытные / В.Г. Гептнер, А.А. Насимович, А.Г. Банников. М.: Высшая школа, 1961. 490 с.

- Глебов В.В., Животченко В.И., Нестеров Д.А. Современное состояние популяции амурского горала // Природа. 1978. № 9. С. 80-85.

- Дунишенко Ю.М. Находки горала в Хабаровском крае // Изучение и охрана редких и исчезающих видов животных фауны СССР / ред. кол. А.Л. Яншин и др. М.: Наука, 1985. С.65-66.

- Изучение млекопитающих с помощью фотоловушек / А.И. Мысленков, Л.Л. Керли, И.В. Волошина, М.Е. Борисенко, М.М. Борисенко. Владивосток: Русский Остров, 2015. 80 с.

- Краткая характеристика промыслового хозяйства Еврейской автономной области. 1936 год // ГАЕАО. Ф.Р.138. Оп. 1. Д. 11.

- Мониторинг экологического состояния редких и исчезающих видов диких животных на территории Еврейской автономной области (заключительный): отчет о научно-исследовательской работе / рук. НИР А.А. Сасин. Благовещенск: ДальГАУ, 2014. 153 с.

- Мысленков А.И. Экология и поведение амурского горала / А.И. Мысленков, И.В. Волошина. М.: Наука, 1989. 126 с.

- Они нуждаются в защите: редкие животные Хабаровского края / А.Я. Васенева, Ю.М. Дунишенко, М.Л. Крыхтин и др. Хабаровск: Кн. изд-во, 1987. 160 с.

- Перечень видов животных, включенных в красную книгу Еврейской автономной области: постановление правительства Еврейской автономной области № 156-пп от 30.06.2005 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs. cntd.ru/document/423907703 (дата обращения: 23.10.2023).

- Положение о государственном природном заказнике областного значения «Дичун»: постановление правительства Еврейской автономной области от 03.09.2013 № 423-пп // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs. cntd.ru/document/460188010 (дата обращения: 12.10.2023).

- Пояснительная записка к проекту постановления правительства Российской Федерации «О создании национального парка «Помпе-евский». URL: regulation.gov.ru (дата обращения: 15.08.2023).

- Проект постановления правительства Российской Федерации «О создании национального парка «Помпеевский». URL: regulation.gov.ru (дата обращения: 15.08.2023).

- Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 07.12.1963 № 1262-р // ООПТ России. URL: http://www.oopt.aari.ru/c-/%D0%A0%D0%B5%D1%8-8%D0 %B5 %D0 %D%D0 %B 8%D0%B5--%D00/oB8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0 %B B%D0 %B D%D0 %B 8%D1 % 82%D0%B5 %D0 %BB %D 1 % 8C%D0 %B D%D0 %BE %D 0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0% C%D0%B8%D 1 %82%D0%B5%D 1 %82%D0 %B0-%D0%A5%D0%B0%D0%B 1 %D0%B 0%D 1 %80%D0%BE%D0%B2%D 1 %81 %D0 %B A%D0 %BE%D0 %B 3%D0%BE- %D 0 %B A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0 %BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A1%D0%B-E%D0 %B2 %D0 %B5 %D 1%82 %D0 %B0-%D0%D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B 4%D0%BD%D 1 %8B%D 1 %85-%D0%B4%D0 %B5 %D0%BF%D 1 %83%D 1 %82%D0%B0%D 1 %82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D 1 %82-07121963-%E2%84%9612 (дата обращения: 03.11.2023).

- Рожнов В.В., Найденко С.В., Эрнандес-Блан-ко Х.А., Чистополова М.Д., Сорокин П.А., Ячменникова A.A., Блидченко Е.Ю., Калинин А.Ю., Кастрикин ВА. Восстановление популяции амурского тигра ^anthera tigris altaica) на северо-западе ареала // Зоологический журнал. 2021. Т. 100, № 1. С. 79-103.

- Соколов И.И. Фауна СССР. Млекопитающие. Т. 1, вып. 3. Копытные звери (отряды Perisso-dactyla и Artiodactyla). M.; Л.: AН СССР, 1959. 640 с.

- Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Еврейской автономной области, утвержденные постановлением губернатора Еврейской автономной области от 20.02.2018 № 41 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https:// docs.cntd.ru/document/446647905 (дата обращения: 08.11.2023).

- Фетисов Д.М., Ивакаев О.Ф., Юркин М.О., Лощилов К.С. Туристское зонирование Еврейской автономной области // Региональные проблемы. 2022. Т 25, № 4. С. 54-66. DOI: 10.31433/2618-9593-2022-25-4-54-66.

- Dobroruka L.J. Breeding group of gorals Nemor-haedus goral at Prague Zoo // International Zoo Yearbook. 1968. Vol. 8, N 1. P. 143-145.

- Pohle C., Rudloff K. Gorale im Tierpark Berlin // Milu. 1985. Bd. 6. Hf. 1/2. P. 161-178.

- Volf J. Die Zucht von Goralen (genus Nemor-haedus Smith, 1827) im Zoologischen Garten in Prag. // Zool. Garten N.F. 1983. 53. P. 354-358.