К вопросу о возможном произрастании Platanthera chorisiana Cham. (Orchidaceae) в европейской части России

Автор: Ефимов П.Г., Легченко М.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Рубрика: Оригинальная статья

Статья в выпуске: 2 т.14, 2020 года.

Бесплатный доступ

Предметом обсуждения в статье является вид Platanthera chorisiana (любка Хориса) - обитающее в северной пацифике растение из семейства орхидных, неожиданно обнаруженное в изолированном местонахождении в Московской области, хотя имеется также вероятность того, что образец был ошибочно этикетирован. Находка обсуждается в контексте других недавних случаев обнаружения этого вида, оказавшихся за пределами его основного ареала, хотя и не на столь далеком расстоянии. Проводится аналогия с другими заносными орхидными, в том числе с недавней нашумевшей находкой восточноазиатского представителя рода Liparis в Западной Европе. Кратко обсуждаются другие особенности Platanthera chorisiana , ставящие этот вид особняком среди других представителей своего рода.

Московская область, заносы орхидных

Короткий адрес: https://sciup.org/148314664

IDR: 148314664 | УДК: 582.594.2 | DOI: 10.24411/2072-8816-2020-10069

Текст научной статьи К вопросу о возможном произрастании Platanthera chorisiana Cham. (Orchidaceae) в европейской части России

Received: 30.04.2020 Accepted for publication: 29.05.2020

Petr G. Efimov

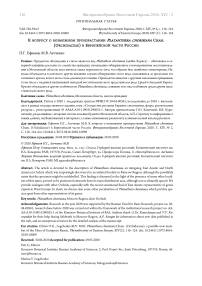

Восточноазиатский вид Platanthera chorisiana (Cham.) Rchb.f., встречающийся также в Северной Америке, – один из наиболее своеобразных видов рода Platanthera Rich. В первую очередь, он выделяется среди представителей рода (в особенности, произрастающих в умеренной зоне) морфологически – размерами цветка, шпорца, устройством колонки и общим габитусом. Это позволило С.А. Невскому (1935) выделить растение в отдельный род, названный им «лжетайником» ( Pseu-dodiphryllum Nevski) за листья, расположенные посередине стебля. Лишь в последнее время, по мере лучшего знакомства с субтропическими, в первую очередь гималайскими видами любок, можно убедиться что морфологически вид не уникален. В субтропической зоне существуют не менее своеобразные виды, в том числе с такими же мелкими цветками ( P. calceoliformis (J.J. Sm.) X.H. Jin, Schuit. et W.T. Jin, P. nematocaulon (Hook.f.) Kraenzl.) и даже с еще более коротким шпор-цем ( P. stenochila X.H. Jin, Schuit., Raskoti et L.Q. Huang). Молекулярно-филогенетические данные также не показали особого положения P. chorisiana внутри рода (Jin et al., 2017), расположив его внутри типового подрода, то есть он не относится к молекулярно поддержанным кладам, которые в современной классификации рода (Efimov, 2016) рассматриваются как особые подроды, а прежде многими авторами неоднократно принимались за самостоятельные роды – Tu-lotis Raf., Limnorchis Rydb. и др. Ранее, при определении места этого вида в классификации, была также предпринята попытка отнести его к Limnorchis – смелая, но оказавшаяся неверной (Ефимов, 2007). Судя по всему, своеобразная морфология вида и колонки, в том числе, является следствием специализации к особому опылителю – мелким жукам из семейства Oedemeridae , что было выявлено при исследовании экологии опыления (Inoue, 1981). Здесь уместно отметить показанную ранее высокую морфологическую пластичность колонки в роде Platanthera в целом (Efimov, 2011), не характерную для других родов из ближайшего родства внутри трибы

Orchideae и позволяющую, предположительно, легко изменять строение в ходе адаптации к различным опылителям. Говоря о строении колонки следует признать, что в отличие от других, в том числе очень своеобразных любок из особых подродов, строение этого органа у P. chorisiana (рис. 1) остается не вполне ясным. Бросается в глаза наличие очень большого клювика. Учитывая, что он сильно выступает между пыльником и рыльцем, напрашивается предположение о том, что клювик служит барьером, препятствующим самоопылению по факультативному принципу. У орхидных оно обычно происходит путем самопроизвольного выпадения пыльцы из тек пыльника на рыльце в стареющем цветке, как подстраховка на случай, если перекрестного опыления не произошло. Судя по гербарным образцам, для P. chorisiana процент плодооб-разования близок к 100. Поэтому, несмотря на внушительные размеры клювика, возможно, он не служит эффективным барьером для самоопыления, либо выполняет иную функцию. Строение фертильной части рыльца также остается не вполне ясным, т.к. границы между тремя его долями отчетливо не прослеживаются.

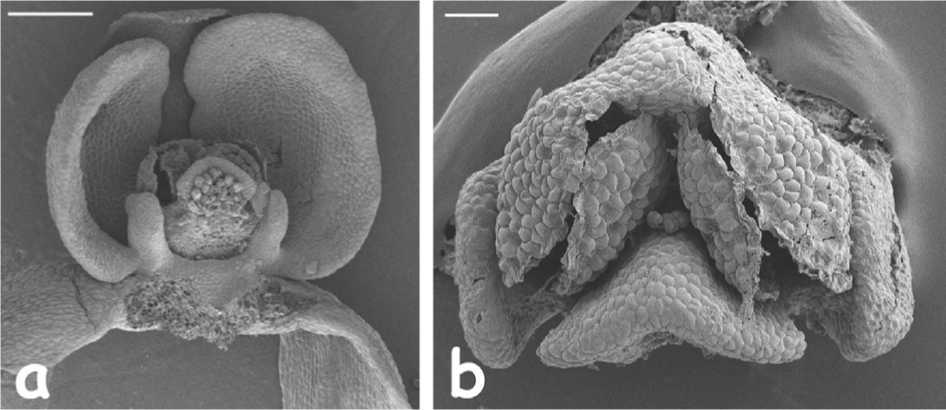

Систематика P. chorisiana неоднозначна также на внутривидовом уровне. По мнению ряда авторов, в том числе авторитетного исследователя флоры Дальнего Востока В.Ю. Баркалова (1984; личн. сообщ. в 2019 г.), правильнее говорить о том, что имеется два близких вида – криофильная P. chori-siana s.str., и мезофильная P. ditmariana Kom. Нам же представляется (Efimov, 2016), что статус разновидности для второго таксона (var. elata Finet) является предпочтительным и, таким образом, оба вида объединяются в один, тем более, что географически они также четко не разделяются (рис. 2): в Японии и на Курильских островах присутствуют оба таксона, на Сахалине и Камчатке – только мезофильный, на Алеутских островах и в северной части тихоокеанского побережья Северной Америки и на прилегающих островах – наоборот, только криофильный. Отметим, что

Рис. 1. Строение колонки Platanthera chorisiana по данным сканирующей электронной микроскопии: a – общий вид колонки, вид снизу (губа удалена); b – колонка, вид спереди. Масштабная линейка: a – 500 мкМ, b – 100 мкМ (материал и метод детально описаны в работе: Efimov, 2011)

Fig. 1. SEM of Platanthera chorisiana gynostemium. a – general view from beneath (lip absent); b – gynostemium front view. Scale: a – 500 mkM, b – 100 mkM (material and method according to Efimov, 2011)

комаровская P. ditmariana описана была случайно. Как следует из протолога, В.Л. Комаров на момент описания либо не знал о существовании P. chorisiana , либо просто не сопоставил их, не предполагая их родственную связь (Ефимов, 2005). Следует отметить, что вопрос о таксономическом статусе P. dit-mariana не однозначен и, вероятно, может быть решен на основе субъективного мнения исследователя.

Ареал P. chorisiana , который можно определить как северно-пацифический, также необычен для представителей Platanthera : в роде почти нет видов, ареал которых лежит и в Старом, и в Новом Свете. За немногими исключениями, описываемыми ниже, вид почти не идет внутрь континентов (если «по традиции» не считать за континент полуостров Камчатка).

При этом географическое распространение P. chorisiana характеризуется еще одной неожиданной особенностью, что является основным предметом обсуждения в данной статье. Дело в том, что за десятилетний период работ первого автора над исследованием рода Platanthera, было выявлено несколько новых, большей частью достаточно изолиро- ванных точек, которые существенно расширили сведения об ареале этого вида и позволили сделать предположение, что этот вид – один из немногих представителей орхидных, который может характеризоваться как «заносный». Так, О.А. Мочаловой он обнаружен на охотском побережье Магаданской области в двух точках: в 2003 г. – на Шель-тинговских (Беренджинских) горячих ключах (Мочалова, 2005) и в 2008 г. – на Мотыклей-ских источниках (LE). Учитывая, что оба местонахождения находятся вблизи побережья, и таким образом, могут рассматриваться как точки, маркирующие естественную северную границу ареала вида, предположение о недавнем заносе не возникло. Тем более не возникло таких соображений, когда по старому гербарному образцу, собранному Т. Макино в конце XIX – первой половине XX вв. (точная дата сбора не указана), было выявлено самое южное местонахождение вида – о. Сикоку (Ефимов, 2009), не упомянутое в обзоре японских видов Platanthera (Inoue, 1983) и, по-видимому, не представленное в материалах японских гербарных коллекций. Совершенно неожиданная находка образца этого вида в гербарии Университета Хельсинки

(H), выявленная при исследовании распространения орхидей Северо-Западной России, позволила предположить, что P. chorisiana может расширять область своего распространения. Обнаруженный гербарный образец собран в Хабаровском крае, на удалении от побережья, в ходе совместной советско-финской экспедиции по сбору семян: «Kha-barovskii krai, Ul’chskii raion, 2 km SE of Sofiisk, Garnisonnyi ruchei, 51°34’ N, 139°51’

E, moist forest at creek, elev. 95 m, 3 IX 1976, Pentti Alanko, N 31579» – H1136877. Изначально сбор был неверно определен как Peru-laria ussuriensis (Maxim.) Schltr. (= Platanthera ussuriensis (Regel et Maack) Maxim.). Образец из Хабаровского края, как и собранные О.А. Мочаловой растения в Магаданской области, крупный – он представляет собой мезофильную разновидность (var. elata ).

Рис. 2. Распространение Platanthera chorisiana в Азии, на врезке – в Северной Америке. Карта составлена по материалам гербарных коллекций и литературным данным (список учтенных коллекций и литературных источников см. в работе Efimov, 2016)

Fig. 2. Distribution of Platanthera chorisiana in Asia, incut shows distribution in North America. The map is compiled after herbarium material and literature data. The list of herbarium collections and literature sources are given in Efimov, 2016.

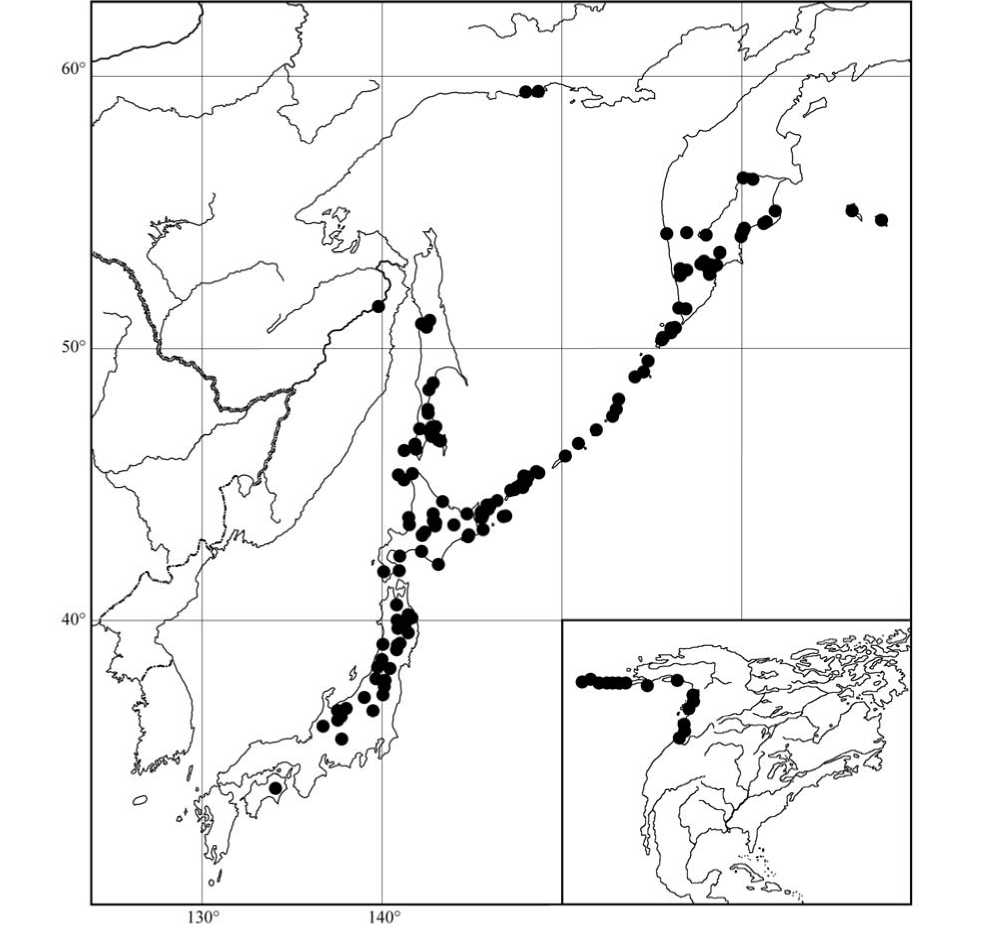

В настоящей работе мы сообщаем об еще одном неожиданном местонахождении этого вида (мезофильная разновидность) в Московской области. Эта точка выявлена при знакомстве с оцифрованными гербарными материалами Московского государственного университета (MW) во время работы по картированию орхидей России (рис. 3). Полный текст этикетки следующий: «Московская обл., Солнечногорский р-н, близ д. Муравье-во, в заболоченном еловом лесу, редко, VI 1953, В. Тихомиров, № 6418» – MW0299405. Образец хранился определенный как Listera ovata (L.) R.Br., при том, что изначально он был определен В.Н. Тихомировым как L. cor-data (L.) R.Br. Не удивительна ошибка в определении образца, поскольку слишком велико расстояние, отделяющее это местонахождение от основного ареала вида, а расположение листьев в середине стебля позволило отнести образец «лжетайника» к тайникам настоящим.

Мы не можем исключать путаницы этикетки Platanthera chorisiana, что иногда имеет место в гербарных коллекциях. В.Н. Тихомиров в 1950-е гг. был очень молодым и только что окончил биолого-почвенный факультет МГУ. Поиск по базе данных гербария МГУ (Серегин, 2019) свидетельствует о том, что в 1950-е гг. сборов В.Н. Тихомирова с Дальнего Востока не было, за исключением двух образцов с Чукотки, где P. chorisiana не растет. Однако на момент подготовки этой публикации выявлено 40 образцов других видов из д. Муравьево (Московская область), у 23 из которых коллектором обозначен В.Н. Тихомиров. 6 из них собраны, как и P. chorisiana, в 1953 г. При этом, косвенным аргументом в пользу путаницы этикеток является то, что на этикетке не указана точная дата сбора – такое вполне могло произойти, если бы была утеряна рабочая этикетка. Однако, учитывая авторитет В.Н. Тихомирова как гербарного работника, его безупречную аккуратность, которая и по сей день отличает гербарную коллекцию Московского университета, которой он долгие годы занимался и пополнял, в дан- ном случае вероятность путаницы этикеток представляется минимальной. Учитывая недавние находки P. chorisiana в Магаданской области и Хабаровском крае, мы склонны приписывать данное местонахождение дальнему заносу («long distance dispersal»), хотя остается неясным его механизм.

Члены Санкт-Петербургского общества любителей орхидей в летний период предпринимают инициативные экскурсии и небольшие экспедиции, основной идеей которых является проверка старых местонахождений редких видов орхидных. Так, в 2014 г. была организована экспедиция на полуостров Рыбачий (Мурманская область) с целью поиска Chamorchis alpina (L.) Rich., наблюдавшейся там в 1829 г. (Blinova, Uotila, 2011) – к сожалению, оказавшаяся безрезультатной. Более успешными были поездки по северозападной России, в ходе которых выявлены актуальные места произрастания таких редких орхидей, как Calypso bulbosa (L.) Oakes, Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, Epipogium aphyllum Sw. 17–19 июля 2018 г. авторы настоящей статьи организовали выезд в Московскую область с целью проверки обсуждаемого местонахождения Platanthera chorisiana .

С целью определить более точно место, где могла быть собрана P. chorisiana , нами проанализированы этикетки других сборов, сделанных В.Н. Тихомировым в окрестностях д. Муравьево. Большой разброс дат сборов (В.Н. Тихомиров собирал здесь в 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1964 и 1965 гг., причем сборы 1953 г. датированы 10 июня, 11 июня, 2 июля и 10 июля), наличие сборов других лиц, в том числе студентов, свидетельствует о том, что сборы из этого места связаны со студенческой практикой, основная база которой была расположена относительно недалеко, в д. Чашниково. Места сбора растений в окр. д. Муравьево В.Н. Тихомировым в основном не конкретизировались («близ деревни»), за исключением единичных растений, собранных в 1,5 и в 5 км к юго-востоку от нее. Среди собранных растений преобладают виды сфаг-

Herbarium Uiw. Mosquense

Del..

2-767—10000

V. Tichomlrov

Planlae prov. Mosquensi* x> WL

^i •Jwihw^ '

МОСКОВСКИЙ Г0СТДХРСТВЕН1ЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕРБАРИЙ агробиологической станции Биолого-оочеениого факультета

Рис. 3. Гербарный образец Platanthera chorisiana , предположительно собранный в Московской области (MW0299405)

Fig. 3. Herbarium specimen of Platanthera chorisiana (MW0299405), originating putatively from Moscow Region, Russia

новых болот и лесные виды, собранные в лесах с участием ели. Гораздо меньше луговых видов. В связи с этим, наиболее вероятным местом сбора P. chorisiana является лес в районе небольших верховых болот в 1–1,5 км к югу и юго-востоку от деревни, в настоящее время частично вырубленный. Сохранившиеся участки еловых лесов перестойные, в первом ярусе возвышаются лишь отдельные деревья ели, достигшие своего биологического возрастного предела в условиях богатых хорошо дренированных почв (порядка 100–130 лет). Сформировавшиеся ветровальные окна занимают лиственные породы. В этих лесах не только P. chorisiana , но и какие-либо другие виды орхидей обнаружить не удалось. Единственная орхидея, которую удалось найти в 300 м юго-восточнее д. Муравьево – Dacty-lorhiza baltica (Klinge) Nevski, произраставшая на закустаривающемся лугу.

Заметим, что примеры заносных видов среди орхидных малочисленны и даже в явных случаях (например, с Dactylorhiza baltica) говорить о «заносах» по отношению к орхидеям не принято. Обсуждая малопонятный и, в общем, не окончательно доказанный занос Platanthera chorisiana в Московскую область, ближайшей аналогией представляется сравнительно недавняя и очень неожиданная находка восточноазиатских видов рода Liparis Rich. в Италии и Австрии, то есть, на примерно равном расстоянии от основного ареала вида, как и обсуждаемое местонахождение Platanthera chorisiana. В 2012 г. итальянские ботаники (Perazza et al., 2012) опубликовали работу, в которой сообщили о находке в Италии представителей рода Liparis, отличающихся от единственного распространенного в Европе вида L. loeselii (L.) Rich. как экологически (вид рос в относительно сухом лесу на склонах гор), так и морфологически. Эти растения были описаны как L. loeselii subsp. nemoralis Perazza, Decarli, Filippin, Bruna et Regattin. Затем исследователи обратили внимание на морфологическую схожесть описанного подвида с восточноазиатскими видами рода, что подтвердилось молекулярными методами (Perazza, Tsutsumi, 2015). Предпо- ложение, что L. loeselii subsp. nemoralis наиболее близок к L. kumokiri F. Maek., позволило сделать номенклатурную комбинацию – L. kumokiri subsp. nemoralis (Perazza, Decarli, Filippin, Bruna et Regattin) Perazza et Tsutsumi, а позже возвести его в ранг вида – L. nemoralis (Perazza, Decarli, Filippin, Bruna et Regattin) Bartolucci et Galasso (Bartolucci, Galasso, 2016).

В 2008–2010 гг. проведены исследования морфологии и систематики дальневосточных видов рода Liparis (Ефимов, 2010), в результате которых сделан вывод, что разделение дальневосточных видов из родства L. ku-mokiri на три таксона ( L. japonica (Miq.) Maxim., L. kumokiri, L. makinoana Schltr.) по данным морфологии до некоторой степени условно, и возможно, в России встречается больше видов. В этом контексте таксономическое положение собранных в Италии растений также представляется выясненным не окончательно, хотя их принадлежность к восточноазиатской группе видов несомненна. Любопытно в этой истории и то, что среди гербарных материалов из Италии, образцы Liparis nemoralis прослеживаются до 1847 г. (Perazza et al., 2012), то есть примерно до той поры, которая совпадает с началом традиций гербарной ботаники в этой стране и, потому, происхождение итальянского Liparis ’а (нативный он или нет) неоднозначно. Последовательности ITS итальянских растений, хранящиеся в GenBank (LC088231.1 и LC088232.1) не идентичны ни одной из депонированных в GenBank последовательностей восточноазиатских таксонов, что также не проясняет вопрос о том, надо ли искать этот таксон в Восточной Азии или описанные из Европы растения являются таксономически самостоятельными. Позднее небольшая популяция таких же растений была найдена в Австрии (Stöhr, 2016). В последнее время имеются данные, показывающие, что эта история получила продолжение на российском материале (Степанов, 2019).

В заключении отметим, что в настоящее время произрастание Platanthera chorisiana в Московской области неясно так же, как и происхождение дальневосточного вида Liparis в Италии. Можно предположить, что находка вида в еловом лесу близ д. Муравьево могла быть следствием культивирования на приусадебных участках ближайших поселков дальневосточных растений (хотя опыт первого автора по культивированию этой орхидеи, пересаженной с о. Сахалин в ботанический сад БИН РАН, был неудачным). Некоторые параллели можно найти в статье Н.Н. Цвелё-ва (2003), обнаружившего в одной точке в Ленинградской области 26 дальневосточных видов (Цвелёв, 2003), а затем там же еще 3 (Конечная и др., 2012); как оказалось в дальнейшем, присутствие этих видов явилось следствием разбрасывания излишков семян, привезенных с Дальнего Востока продавцом редких дикорастущих растений (Конечная и др., 2012; личн. сообщ. В.В. Куропаткина).

Список литературы К вопросу о возможном произрастании Platanthera chorisiana Cham. (Orchidaceae) в европейской части России

- Баркалов В.Ю. 1984. Новые и редкие виды сосудистых растений Курильских островов. Ботанический журн. Т. 69, № 12. С. 1685–1690.

- Ефимов П.Г. 2005. О таксономическом статусе Platanthera ditmariana Kom. (Orchidaceae). Новости систематики высших растений. Т. 37. С. 80–85.

- Ефимов П.Г. 2007. Роды Tulotis и Limnorchis (Orchidaceae) во флоре России. Ботанический журн. Т. 92, № 9. С. 1443–1461.

- Ефимов П.Г. 2009. Заметки об азиатских видах родов Platanthera Rich. и Limnorchis Rydb. Turczaninowia. Т. 12, № 3–4. С. 17–24.

- Ефимов П.Г. 2010. Род Liparis (Orchidaceae) на территории России. Ботанический журн. Т. 95, № 10. С. 1458–1480.

- Серегин А.П. 2019. (ред.) Цифровой гербарий МГУ: Электронный ресурс. URL: https://plant.depo.msu.ru (Дата обращения: 11.04.2019).

- Степанов Н.В. 2019. Обзор видов липариса – Liparis (семейство орхидных) с юга Красноярского края. Вестник КрасГУ: Агрономия. № 4. С. 37–42.

- Цвелёв Н.Н. 2003. О некоторых интродуцированных на Карельский перешеек (Ленинградская область) растениях Дальнего Востока. Новости систематики высших растений. 35. С. 217–222.

- Конечная Г.Ю., Ефимов П.Г., Цвелев Н.Н., Смагин В.А., Крупкина Л.И. 2012. Новые находки редких видов сосудистых растений на северо-западе европейской России. Бюлл. МОИП. Отд. биол. Т. 117, № 3. С. 64–70.

- Мочалова О.А. 2005. Флора и растительность Беренджинских термальных источников (северное побережье Охотского моря). Ботанический журн. Т. 90, № 10. С. 1541–1548.

- Невский С.А. 1935. Orchidaceae. Флора СССР. Т. 4. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 589–730, 750–754.

- Bartolucci F., Galasso G. 2016. A new combination in the genus Liparis (Orchidaceae) for the Italian flora. Phytotaxa. 265(1): 92. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.265.1.10

- Blinova I.V., Uotila P. 2011. Chamorchis alpina and Epipactis helleborine in the Murmansk Region, Russia, and assessments of the orchids in the Region using the IUCN Red List Categories. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 87: 21–28.

- Efimov P.G. 2011. An intriguing morphological variability of Platanthera s.l. European Journal of Environmental Sciences. 1(2): 125–136.

- Efimov P.G. 2016. A revision of Platanthera (Orchidaceae; Orchidoideae; Orchideae) in Asia. Phytotaxa. 254(1): 001–233. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.254.1.1

- Inoue K. 1981. Beetle pollination of Platanthera chorisiana (Orchidaceae). Journal of Japanese Botany. 56: 213– 218.

- Inoue K. 1983. Systematics of the genus Platanthera (Orchidaceae) in Japan and adjacent regions with special reference to pollination. Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo: Section 3. 13(3): 285–374.

- Jin W.T., Jin X.H., Shuiteman A., Li D.Z., Xiang X.G., Huang W.C., Li J.W., Huang L.Q. 2014. Molecular systematics of subtribe Orchidinae and Asian taxa of Habenariinae (Orchideae, Orchidaceae) based on plastid matK, rbcL and nuclear ITS. Molecular Phylogenetics and Evolution. 77(1): 41–53. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2014.04.004

- Perazza G., Decarli M., Filippin P., Bruno A., Regattin L. 2012. Liparis loeselii subsp. nemoralis (Orchidaceae), un’orchidea nuova dall’Italia settentrionale. Journal Europäischen Orchideen. 44(3): 483–508.

- Perazza G., Tsutsumi C. 2015. Considerations on Liparis loeselii s.l. in Europe in relation to the East Asian Liparis kumokiri (Orchidaceae). Journal Europäischen Orchideen. 47(2–4): 309–322.

- Stöhr O. 2016. Liparis nemoralis (Orchidaceae) – neu für Österreich, mit Anmerkungen zum Naturschutzwert des „Lavanter Forchachs“ bei Lienz (Osttirol). Neilreichia. 8: 11–26.