К вопросу о времени бытования и функции редкой разновидности каменных наверший булав бронзового века

Автор: Епимахов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются изолированные находки из каменных артефактов с шестью поднятыми ручками, расположенными напротив друг друга. Культуры, с которыми они были связаны - культуры Вольска-Лбище, Абашево и Синташты, - и результаты радиоуглеродного датирования позволили указать хронологический интервал, когда эти артефакты использовались в качестве последних веков III в начале II тысячелетие до нашей эры. Этот временной интервал совпадает с хронологией морфологически подобной большой серии «резных каменных шариков» из Шотландии. Результаты анализа артефактов Волго-Уральского региона позволяют сделать вывод о том, что их функции невоенные. Их наиболее вероятная функция была ритуальной, связанной с манипуляциями, связанными с тактильным и визуальным ответом на эти объекты.

Бронзовый век, волго-уралье, вооружение, навершия булав, хронология, функция

Короткий адрес: https://sciup.org/14328577

IDR: 14328577

Текст научной статьи К вопросу о времени бытования и функции редкой разновидности каменных наверший булав бронзового века

Вооружение – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей культуры, в том числе и для традиционных обществ. Причины такой динамики, как и легкости заимствования достижений, лежат на поверхности, конечно, при сопоставимых (но не обязательно идентичных) технологическом и социальном уровнях взаимодействующих сторон. Вместе с тем, уже в эпоху бронзы для ряда обществ Северной Евразии уверенно диагностируется социальная неоднородность, которая проявляется и в сфере военного дела. Следует думать, что ряд категорий вооружения и военной техники использовался меньшинством потенциальных воинов даже в случаях безгосударственных социумов2. Это связано с высокой ценностью некоторых образцов, а также необходимостью формирования специальных навыков их применения. В результате появляется комплекс специализированного вооружения, который во многих случаях обретает черты атрибутов статуса. Таким образом возникает дополнительный (наряду с прагматическим) мотив заимствований.

Булава практически единодушно признается знаком высокого социального статуса начиная с очень раннего периода ( Цимиданов , 2004 и др.), хотя часто оговаривается условность включения этой категорий в состав вооружения

( Говедарица , 2009. С. 419, 426 и др.). Следует отметить также, что некоторые авторы не соотносят эту категорию находок с воинским статусом погребенных ( Зданович , 1997; Цимиданов , 2004. С. 71).

Ареал этой категории находок весьма обширен, а их типология дробна, в том числе и за счет длительного бытования традиции. Несмотря на эти обстоятельства, есть повод обратиться к яркой, хотя и представленной единичными экземплярами, разновидности, тем более что часть находок имеет достоверный культурный и хронологический контекст. Речь идет о шестиконечных каменных артефактах без втулки, первоначально интерпретированных как заготовки навер-ший ( Сальников , 1967. С. 71). Эта версия была поддержана другими исследователями ( Бахшиев , 2007. С. 159) и даже получила внешне наглядное подкрепление в виде находки на поселении Тюбяк ( Обыденнов и др. , 2001. Рис. 23, 1 ), к которой мы вернемся ниже. Однако имеются и контраргументы, опровергающие эту версию. Рамки статьи заставляют ограничиться только некоторыми аспектами темы, а именно хронологией и функциональной принадлежностью находок.

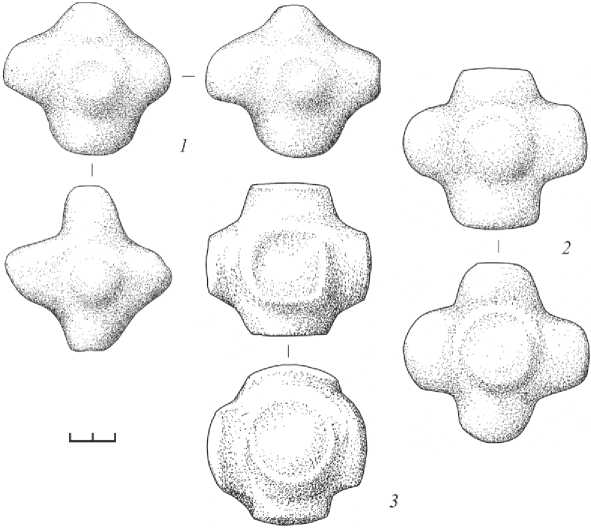

На сегодняшний день на территории Урала и Поволжья известны три комплекса: поселение Лбище ( Васильев , 2003), Мало-Кизильское селище ( Сальников , 1967. Рис. 5, 11 ), могильник Каменный Амбар-5 ( Епимахов , 2005. Илл. 30, 8 ). Этот краткий список может быть пополнен упомянутой выше находкой с поселения Тюбяк ( Обыденнов и др. , 2001. Рис. 23, 1 ). Однако есть разница между последней и прочими изделиями (следы сверления втулки в основании одного из выступов и размеры). Впрочем, остальные артефакты также не вполне идентичны по степени округлости выступов. Ни в одном из случаев достоверных следов использования нет.

Поселение Лбище расположено на правом берегу р. Волги, на высоте 30–35 м от уровня воды, близ одноименного поселка. Данная территория является зоной южной лесостепи. Раскоп в 420 м2 дал коллекцию фрагментов не менее чем 50 сосудов ( Васильев, Кузнецов , 2000. С. 66–71). Особо следует подчеркнуть, что памятник однослойный. Коллекция каменных изделий сравнительно невелика и включает каменные грузила, песты, наконечник стрелы, пряслице и шестиконечное навершие (рис. 1, 3 ). Последнее представляет собой сложно профилированное, довольно крупное (87 × 85 мм) изделие с хорошо выделенными выступами цилиндрической и призматической формы, высота которых составляет 12–15 мм. Часть граней уплощенные, другие – округлые.

Мало-Кизильское селище располагается на северном берегу старицы р. Малый Кизил (правый приток Урала), в 1,5 км от устья, в современных границах п. Супряк (северная окраина территории г. Магнитогорска Челябинской обл.). Памятник локализуется в пограничной зоне современной степи и лесостепных предгорий восточного склона Урала. С высокой долей вероятности можно утверждать, что на момент гибели поселения в ходе военной катастрофы ( Черных , 1972) данный участок находился в зоне лесостепи или даже широколиственных лесов.

К.В. Сальников интерпретировал селище как памятник, «оставленный особой группой абашевских племен, подвергшихся сильному влиянию со стороны представителей других уральских племен» ( Сальников , 1967. С. 124, 125). Повторное обращение к этим материалам ( Епимахов , 2002) обнаружило ряд черт

Рис. 1. Шестиконечные навершия булав бронзового века из Волго-Уралья

1 – Мало-Кизильское селище; 2 – могильник Каменный Амбар 5; 3 – поселение Лбище сходства (прежде всего технология и, в меньшей степени, морфология керамики, а также другой инвентарь) с синташтинскими памятниками.

Артефакт выявлен в раскопе III (кв. II-6) и предположительно имеет отношение к котловану постройки. Изделие из мягкой породы (мрамор?) имеет максимальные размеры около 75 × 75 мм. Не вполне симметричная форма (один из выступов отличается большими диаметром и высотой), видимо, и стала причиной его первичной интерпретации как заготовки ( Сальников , 1967. С. 71). Хорошо профилированные выступы с округлыми или слегка уплощенными завершениями существенно варьируют в диаметре основания (от 27 до 40 мм).

Могильник Каменный Амбар-5 располагался на правом берегу р. Карагай-лы-Аят (Тобольский бассейн), в 9 км к востоку от с. Варшавка (Карталинский р-н Челябинской обл.). Три исследованных кургана (Епимахов, 2005) содержали 35 могил и 97 погребенных практически всех возрастных групп. Навершие выявлено в коллективной могильной яме 8 кургана 2, где единовременно были захоронены четверо (мужчина 22–26 лет в позе объятий с индивидом 8 ± 2 лет, а также двое детей 5 ± 2 и 6 ± 3 лет). Захоронение, судя по ряду черт, неординарное, хотя и локализовалось на периферии курганного пространства. Достаточно упомянуть, что оно содержало имитацию установки колесницы (Епимахов, Чечушков, 2006), две пары роговых псалиев, массивные металлические изделия и пр. Комплекс обеспечен радиокарбонной датой3 (Hanks, Epimakhov, Renfrew, 2007) – 1950–1780 (1980–1770)4 гг. до н. э.

Находка была сделана заполнении небольшой ямки, выкопанной в дне могилы, близ головной части парного захоронения. Ямка напоминала след установки столба, в придонной ее части в небольшом количестве обнаружен древесный тлен, общая глубина 25 см. Традиция использования столбовых конструкций не слишком часто, но встречается в синташтинской погребальной практике, в том числе в захоронениях со следами колесниц ( Генинг, Зданович, Генинг , 1992. С. 156, 180, 202, 210; Епимахов , 1996 и др.). Особо следует подчеркнуть уникальное сочетание в пределах одного комплекса каменных наверший шестиконечной и округлой формы. Второе изделие, несмотря на привычную форму и наличие отверстия для насаживания на древко, также выбивается из общего ряда, поскольку оно выполнено из привозного материала (вулканическая порода с вариолитовой структурой) ( Левит , 2005. С. 175) и имеет очень выразительную цветовую гамму: мезократовая зеленовато-темно-серая, пятнистая.

Интересующий нас артефакт изготовлен из темно-серого известняка, покрытого тонким слоем белой каолиновой глины. Максимальные размеры изделия 82 × 77 мм. Как и в случае с малокизильским навершием, один из выступов имеет больший диаметр (около 40 мм против 32–34 мм) и его окончание (как и противолежащего) уплощено. Остальным выступам придана более округлая форма.

Крестовидные булавы с втулкой хорошо известны специалистам ( Килейни-ков , 2004; Калиева, Логвин , 2009. Рис. 15, 3 и др.). Местное производство этих изделий подтверждено также находкой на поселении Устье I (Южное Зауралье), где выявлены синташтинский и перекрывающий его петровский слои ( Виноградов , 2011). В этом ряду находка на поселении Тюбяк (лесостепное Приуралье) занимает промежуточное положение между анализируемыми шестиконечными артефактами и полноценными крестовидными булавами.

Эта находка сделана при разборке культурного слоя, где зафиксирована аба-шевская и срубная керамика. С некоторой долей условности можно соотнести навершие с абашевской фазой функционирования памятника. Для данного участка имеется единственная радиоуглеродная дата ( Hanks, Epimakhov, Renfrew , 2007. Fig. 3) – 1880–1690 (1880–1680) гг. до н. э. К сожалению, контекст находки кости свиньи, использованной для анализа, не исключает раннесрубной атрибуции.

Таким образом, с точки зрения культурной атрибуции, находки относятся к вольско-лбищенским, абашевским и синташтинским памятникам. В этой связи синхронность артефактов может быть поставлена под сомнение. К тому же, нельзя исключить и длительное использование (или переиспользование) этой редкой категории находок. Тем не менее, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что артефакты связаны с периодом, близким к началу позднего бронзового века. Наиболее ранними в этом списке являются вольско-лбищен-ские древности.

Они имеют некоторые аргументы в обоснование относительной хронологии ( Ткачев , 2007), но радиоуглеродные датировки, увы, отсутствуют. Их датировка опирается на единичные стратиграфические наблюдения ( Богданов , 2004; Малов, Сергеева, Ким , 2007; Кузнецов , 2007; Ткачев , 2007) и типологические аргументы, т. е. суждения о степени сходства с культурами, обладающими более надежными основаниями для датирования. При этом керамический комплекс легко опознается в составе разных коллекций. Он отличается как от стратиграфически предшествующего энеолитического, так и от перекрывающего срубного. На основании сходства орнаментальных мотивов предполагается «катакомбно-полтавкинское» влияние или синхронизация с полтавкинскими древностями5. Впрочем, по отдельным чертам диагностируется и сходство с абашевскими традициями ( Васильев, Кузнецов , 2000. С. 67–69).

В целом, по согласованному мнению специалистов, верхняя граница бытования вольско-лбищенских традиций близка к началу позднего бронзового века. Уточнение этого предположения касается отнесения рассматриваемой группы к посткатакомбному кругу, в пользу чего также есть отдельные аргументы – синхронизация с криволукскими материалами ( Мимоход , 2009). В калиброванных значениях П.Ф. Кузнецов (2007) определяет рамки существования типа XXV–XX вв. до н. э.6, с учетом поправки Р.А. Мимохода этот интервал может быть близок к 2300–1700 гг. до н. э. (Кривая Лука) или 2130– 1690 гг. до н. э. (Лола, II этап) ( Мимоход , 2011. Рис. 4; 9)7. На мой взгляд, наиболее реалистичным выглядит период последней трети III тыс. до н. э.

Как минимум два навершия связаны с абашевско-синташтинским кругом памятников, имеющих черты сходства (родства) и близкую хронологию ( Епима-хов , 2007; Черных , 2007. С. 85; Епимахов, Чуев , 2011; и др.). В целом датировки близки к концу III – первым векам II тыс. до н. э. (в системе калиброванных радиокарбонных дат). Для алакульско-срубного периода (ПБВ II) этот тип изделий нам не известен.

Наиболее неожиданные аналогии обнаруживаются среди так называемых «резных каменных шаров» Шотландии и Ирландии ( Marshall , 1976/1977), которых насчитывается более четырех сотен. Правда, из этого числа лишь один подтип (4a – с шестью хорошо профилированными выступами, без гравировки) соответствует волго-уральским находкам бронзового века, однако и он весьма представителен ( Marshall , 1976/1977; 1983). Поскольку большинство артефактов найдено вне археологического контекста, датировка их довольно широка: поздний неолит – бронзовый век, т. е. обозначенный для восточноевропейских примеров интервал в целом укладывается в обозначенные рамки.

Вопрос об использовании этих сложно профилированных изделий остается открытым как в части единичных волго-уральских, так и в отношении многочисленных шотландских артефактов. Как понятно из вышеизложенного, контекст находок не многое дает для интерпретации, хотя шотландская серия в некоторых случаях явно связана с церемониальными и погребальными структурами ( MacGregor , 1999. P. 259). По этому поводу выдвинуто множество версий, которые можно условно разделить на две группы: утилитарно-функциональную (оружие, болас, гири, атрибуты игры) ( Marshall , 1976/1977. P. 63 etc.) и социально-символическую (посредник между миром живых и предков (богов), знак статуса и пр.) ( MacGregor , 1999. P. 263).

Конечно, строгие аргументы для каждой из интерпретаций вряд ли удастся выдвинуть, поэтому попробуем отсеять заведомо нереальные. Во-первых, одна из волго-уральских находок точно является завершенным изделием, и предположение о «заготовке» представляется несостоятельным. Использование этих каменных артефактов в качестве детали оружия (болас, кистень, булава) также кажется маловероятным ввиду трудностей закрепления на древке или ремне (веревке). К тому же, необходимость столь вычурной формы для столь простой цели, по меньшей мере, не очевидна. Судя по находке в могильнике Каменный Амбар-5, изделие вообще не предназначалось для нанесения ударов. С точки зрения сенсорной идентификации ( MacGregor , 1999), артефакты явно были ориентированы на визуальное восприятие и тактильные ощущения. Таким образом, наиболее аргументированной остается «социально-символическая», знаковая версия, т. е. изделие не должно интерпретироваться в качестве навершия булавы, даже с оговоркой о символическом характере этого типа оружия.

Список литературы К вопросу о времени бытования и функции редкой разновидности каменных наверший булав бронзового века

- Бахшиев И.И., 2007. К проблеме типологии крестовидных булав эпохи неолита -поздней бронзы археологических культур степной полосы Евразии и Северного Кавказа (историография вопроса)//Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. № 1. С. 157-160.

- Богданов С.В., 2004. Эпоха меди степного Приуралья. Екатеринбург: УрО РАН. 287 с.

- Васильев И.Б., 2003. Вольск-Лбище -новая культурная группа средней бронзы в Волго-Уралье//Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие. Мат-лы Между-нар. науч. конф. Чебоксары. С. 116-123.

- Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., 2000. Памятники вольско-лбищенского типа//История Самарского Поволжья с древнейших дней до наших дней. Бронзовый век/Гл. ред. П.С. Кабытов. Самара: Центр «Интеграция». С. 65-84.

- Виноградов Н.Б., 2011. Степи Южного Урала и Казахстана в первые века II тыс. до н. э. (памятники синташтинского и петровского типа): Монография. Челябинск: Абрис. 175 с.

- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В., 1992. Синташта: Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Т 1. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во. 408 с.

- Говедарица Б., 2009. Каменные крестовидные булавы медного века на территории Юго-Восточной и Восточной Европы//Воины медного века. Кишинев: Высшая Антропологическая Школа. С. 419-436. (Stratum plus. № 2/2005-2009).

- Епимахов A.B., 1996. Курганный могильник Солнце II -некрополь укрепленного поселения средней бронзы Устье//Материалы по археологии и этнографии Южного Урала: Тр. музея-заповедника «Аркаим»/Сост. Н.О. Иванова. Челябинск: Челябинский дом печати; ТО «Каменный пояс». С. 22-42.

- Епимахов А.В., 2002. Мало-Кизильское селище и его место в системе культур бронзового века Урала//Степи Евразии в древности и средневековье: Мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. Михаила Петровича Грязнова/Отв. ред. Ю.Ю. Пиотровский. Кн. I. СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 133-138.

- Епимахов А.В., 2005. Ранние комплексные общества Севера Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). Кн. 1. Челябинск: Челябинский дом печати. 192 с.

- Епимахов A.B., 2007. Относительная и абсолютная хронология синташтинских памятников в свете радиокарбонных датировок//Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XVII. С. 402-421.

- Епимахов A.B., Чечушков И.В., 2006. Евразийские колесницы: конструктивные особенности и возможности функционирования//Археология Южного Урала. Степь (проблемы культурогенеза)/Ред. С.Г Боталов и др. Челябинск: Рифей. С. 168-182.

- Епимахов A.B., Чечушков И.В., 2008. «Горизонт колесничных культур» Северной Евразии: поэтическая метафора и историческое содержание//Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XXI. С. 480-500.

- Епимахов А.В., Чуев Н.И., 2011. Абашевские и синташтинские памятники: предварительные результаты пространственного анализа//Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 2 (15). С. 47-56.

- Зданович Д.Г., 1997. Синташтинское общество: Социальные основы «квазигородской» культуры Южного Зауралья эпохи средней бронзы. Челябинск: СПЛИАЦ «Аркаим»: ЧелГУ 93 с.

- Калиева С.С., Логвин В.Н., 2009. Могильник у поселения Бестамак (предварительное сообщение)//Вестник археологии, антропологии и этнографии. Вып. 9. С. 32-58.

- Килейников В.В., 2004. Каменные навершия булав бронзового века лесостепного Подонья//Археологические памятники бассейна Дона: Сб./Под ред. А.Т. Синюка. Воронеж: Изд-во ВГПУ С. 131-145.

- Кузнецов П.Ф., 2007. Вольско-лбищенская культура//XVII Уральское археологическое совещание: Мат. науч. конф. (Екатеринбург, 19-22 ноября 2007 г.). Екатеринбург; Сургут: Магеллан. С. 151-155.

- Левит А.И., 2005. Коллекция каменных изделий могильника Каменный Амбар-5//Епимахов А.В. Ранние комплексные общества Севера Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5). Кн. 1. Челябинск: Челябинский дом печати. С. 174-178.

- Малов Н.М., Сергеева О.В., Ким М.Г., 2009. Материалы Вольского культурного типа среднего бронзового века Нижнего Поволжья с эпонимного поселения//Археология Восточно-Европейской степи: Межвуз. сб. науч. тр./Отв. ред. В.А. Лопатин. Вып. 7. Саратов: Научная книга. С. 19-43.

- Мимоход Р.А., 2009. О верхней дате вольско-лбищенской культурной группы//Археологические памятники Восточной Европы. Вып. 13/Отв. ред. В.В. Килейников. Воронеж: Научная книга. С. 276-278.

- Мимоход Р.А., 2011. Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований//КСИА. Вып. 225. С. 28-53.

- Обыденнов М.Ф., Горбунов В.С., Муравкина Л.И., Обыденнова Г.Т., Гарустович Г.Н., 2001. Тюбяк: поселение бронзового века на Южном Урале. Уфа: Изд-во Башкирского гос. пед. ун-та. 159 с.

- Сальников К.В., 1967. Очерки древней истории Южного Урала. М.: Наука. 408 с.

- Ткачев В.В., 2007. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе: Актюбинский обл. центр истории, этнографии и археологии. 384 с.

- Цимиданов В.В., 2004. Социальная структура срубного общества. Донецк: Ин-т археологии НАН Украины. 204 с.

- Черных Е.Н., 1972. Металл -человек -время. М.: Наука. 208 с.

- Черных Е.Н., 2007. Каргалы. Т. V: Каргалы: феномен и парадоксы развития; Каргалы в системе металлургических провинций; Потаенная (сакральная) жизнь архаичных горняков и металлургов. М.: Языки славянской культуры. 200 с.

- Чечушков И.В., Епимахов A.B., 2010. Колесничный комплекс Урало-Казахстанских степей//Бочкарев В.С., Бужилова А.П., Епимахов А.В. и др. Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. Екатеринбург; Самара; Донецк; Челябинск: Рифей. С. 182-229.

- Hanks B.K., Epimakhov A.V., Renfrew A.C., 2007. Towards a refined chronology for the Bronze Age of the Southern Urals, Russia//Antiquity. Vol. 81. № 312. P. 353-367.

- MacGregor G., 1999. Making sense of the past in the present: A sensory analysis of carved stone balls//World Archaeology. Vol. 31. № 2: The Cultural Biography of Objects. P. 258-271.

- Marshall D.N., 1976/1977. Carved stone balls//Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. Vol. 108. P. 40-72.

- Marshall D.N., 1983. Shorter notes//Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. Vol. 113. P. 628-648.