К вопросу о вычислении радиационного давления на сферических включениях

Автор: Шарфарец Б.П.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.18, 2008 года.

Бесплатный доступ

В работе сравниваются различные подходы к оценке радиационного давления на сферических включениях произвольного радиуса в плоской бегущей, стоячей и квазистоячей волнах. Показано, что разработанный ранее метод оценки радиационного давления для общего случая включений с заданной характеристикой - амплитудой рассеяния - полностью совпадает с частными методами, разработанными специально для сферических включений.

Короткий адрес: https://sciup.org/14264558

IDR: 14264558 | УДК: 534.29;

Текст научной статьи К вопросу о вычислении радиационного давления на сферических включениях

ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Пожалуй, максимальное число работ, по расчету радиационного давления на включения посвящено сферическим включениям. Работы [1–6] — лишь некоторые, в которых точно решается задача для жидкой или упругой (в том числе и абсолютно мягкой или твердой) сферы произвольного радиуса. Методы решения этой проблемы носят частный, приспособленный к геометрии задачи и виду падающего (осесимметричного) поля, характер. Так, в работах [1, 2] просто решается краевая задача методом, восходящим к Рэлею. В работах [3– 5] решение представляется в упрощенном по сравнению с [1, 2] виде через коэффициенты возбуждения парциальных сферических волн в представлении ближнего поля рассеяния. Наконец, в работе [6] показано, что рассмотрение дальнего поля рассеяния приводит к тем же выражениям, что и в [3–5].

Ранее в работах [7, 8] были получены выражения, связывающие радиационное давление на сложные включения с произвольной амплитудой рассеяния в произвольном падающем поле. Поэтому представляется полезным сравнить соответствующие частные случаи общих выражений из [7, 8] с выражениями, полученными в работах [1– 6].

Для расчета радиационного давления на включения, согласно идеологии [7, 8], необходимо уметь оценивать амплитуды рассеяния этих частиц, поскольку при оценке сил радиационного давления в идеальной жидкости именно эта характеристика, а не физические свойства включения является существенной. В большинстве публикаций на эту тему полагается, что частицы представляют собой жидкие частицы со свойствами, отличными от окружающей жидкости. Однако рассеянию и на упругих телах посвящено значительное число публикаций. Впервые решение этой проблемы для упругих бесконечного цилиндра и сферы было найдено в работе [9]. Затем в работе [10] было предложено уточнение выражений работы [9] для поля рассеяния на упругой сфере, а далее к этой проблеме возвращались неоднократно многие авторы (см. обзоры литературы в работах [11, 12]), в том числе и в связи с вопросами резонансного рассеяния на упругих телах [11].

Следует отметить, что особенно в случае упругой сферы выражения для поля рассеяния, будучи достаточно громоздкими, представлены в крайне разнообразной нотации с множеством различающихся обозначений и видов решения. Так, в работе [9] решение представлено по аналогии с работой [13] через введение многочисленных углов. Примерно так же поступил автор работы [10]. В работах [11, 12, 14] решение выражено через некие определители. В работах [11, 15] решение дано в квантовомеханической нотации, заключающейся в том, что парциальные коэффициенты в разложении поля рассеяния по сферическим функциям выражены в виде, явно отражающем закон сохранения энергии в парциальных слагаемых представления суммарного поля по сферическим гармоникам [15].

Целью настоящей работы является тестирование общих выражений работ [7, 8] применительно к случаю произвольного сферического включения путем сравнения с уже полученными ранее выражениями на примере жидкой и упругой сфер.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Запишем известные выражения для падающего и рассеянного полей. Так, выражение для плоской волны единичной амплитуды и нулевой фазы, распространяющейся вдоль положительного направления оси Oz при временном факторе e - i m t , имеет вид [13]

p, = e k = e k cos 6 = j (2 i + 1) j ( kr ) p (cos 6 ). (1)

I = 0

Выражение для поля рассеянной волны при падении волны (1) на рассеиватель с центром в начале координат имеет вид [11, 15]:

да

P s = j T (2 I + 1) i l h *( kr ) P l (cos 6 ) = l = 0

= тj( e 2 S - 1)(2 1 + 1) ih. *( kr ) P l (cos 6 ). (2)

2 l = 0

Здесь

( e 2 i S l - 1) = 2Tt = a ; (3)

при фиксированном радиусе сферы. Поскольку в работах [3-6] рассматривается случай фиксированного радиуса сферы a , то далее будем придерживаться именно этого случая.

В наиболее удобном, по мнению автора, виде выражение для коэффициентов T приведено в работе [3]:

T ( x ) = - Fj ( x ) - xj l '( x ) l F l h l ’( x ) - xht ”( x ),

где коэффициенты F :

F ( x ) = 1 P x 2 2

2 Px al, Sl, Tt — некоторые функции волнового параметра x = ka ; a — радиус сферы; k = ю I с; с — скорость в жидкости; jl и ht 1 — соответственно сферические функции Бесселя и Ханкеля первого рода; (r, 6, ф) — сферические координаты.

Выражение для амплитуды рассеяния получается из (2) подстановкой асимптотики функции

Ханкеля hl\z) ~ — l”1-1 elz при z ^да и вычленени-z eikr ем множителя — [11]. Имеем окончательно:

r

x , j, '( x , )2( l 2 + 1 ) j, ( x 2 )

x 1 jl '( x 1 ) - j l ( x 1 ) ( l2 + l - 2) jl ( x 2 ) + x 22 j I "( x 2 )

/ x 12j C 0y2 c )H( x 1)2 j X^

/ _ x 1 jl '( x 1) - j I ( x j

- 2( l 2 + 1 ) ( j ( x 2 ) - x 2 j '( x 2 ) ) " ( l2 +l- 2) j ( x 2 ) + x 2 2 j "( x 2 ) "

Штрих в (6) означает дифференцирование по ар-

гументу x ; с т = —

с 1 - 2 c 2 2

f ( 6 , x )

или

f ( 6 , x )

или

f ( 6 , x )

1 j T ( x )(2 1 + 1) P l (cos 6 ), ik l = o

- j T ( x )(2 I + 1) P l (cos 6 );

ix l = 0

-L j a l ( x )(2 I + 1) P (cos 6 ), 2 ik t0

j a l ( x )(2 1 + 1) P l (cos 6 );

2 ix l = o

1 ”

—У ( e 2 S ( x )

2 ik tT

— f ( e 2 i S ( x )

2 ix tT

- 1)(2 l + 1) P (cos 6 ),

- 1)(2 l + 1) P (cos 6 ).

с 1 2

-

С 22

— коэффициент Пу

ассона материала сферы; с 1 , с 2 — скорость продольной и поперечной волн в сфере соответственно; р 1 — плотность шара; р, с — акустические параметры среды; x 1 = k 1 a , x 2 = k 2 a , ki = ю I с1 , i = 1,2. Отметим, что выражение (6) получено независимо в работах [3, 10]. В работе [9] в выражении (6) допущена описка, отмеченная автором работы [10]. Отметим, что выражение (6) сводится к случаю жидкой сферы при стремлении к нулю сдвиговой скорости с 2 .

В системах без потерь коэффициенты F действительны [11], и в этом случае справедливо равенство [15]

| e 2 i 5 l | = 1 + a l | =

F l h l 2( x ) - xh l2 '( x ) Flhl 1 ( x ) - xh /'( x )

откуда следует, что функции S l ( x ) являются действительнозначными, т. е.

|e2iSl | = 1. (7а)

Первые выражения в каждой строке (4) удобны при расчетах для фиксированной частоты, вторые —

Вводя обозначения

A 0( x) = a I (x )(2I +1) = OL al (x )(21 +1) = ix2

= (e2 5 (x) —1)(21 +1),(8)

запишем (4) окончательно в виде разложения функции f (9) по сферическим функциям:

to f (9, x) = £ Az 0( x)P (cos9).(9)

l = 0

Исходя из (7), (8), легко оценить поведение функций Al 0( x ):

Re ( Az 0( x ) ) = a (2 1 + 1)sin2 5z ( x ),

2 x

Im ( Az 0( x ) ) = a (2 1 + 1) ( 1 - cos2 5z ( x ) ) .

Отсюда имеем граничные оценки для действительной и мнимой составляющих зональных коэффициентов разложения амплитуды рассеяния по сферическим функциям

- О (2 1 + 1) < Re ( A z °( x ) ) < О (2 1 + 1), 2 x 2 x

0 < Im ( A z °( x ) ) < О (2 1 + 1).

2 x

Далее свяжем с помощью (8) действительные и мнимые составляющие функций Al 0 с соответствующими составляющими функций

I, ( x ) = az ( x ) + ibz ( x ):

D , о 2 z + 17

Re Az = a-----bz ,

x т 21 + 1 Im Az =- a-----az.

x

Сравнивая с гармоническим рядом сходящийся ряд (4) и учитывая свойство P (cos 9 )| < 1 при 9 е [0, п] , получаем завышенную оценку для T l ( x ):

1 1* ( x ) < ^Ь ’ 1 '' • (12)

Такая же оценка верна и для ее составляющих:

I a z ( x ) < Ч72Т7’ b z ( x ) < ^-г, ^to . (12а)

I I

Из (8) и (12) следует оценка

|Az 0( x )| = a 2 - + 1 1 ( x )| < xz -1, l ^« . (13) Отсюда следуют оценки для составляющих функций A 0 ( x ), аналогичные (12а).

Ниже приведены примеры расчета зависимостей a ( x ) и b ( x ) для жидкой сферы для некоторых . Параметры таковы:

c = 1500 м/с, c 1 = 2350 м/с, c 2 = 0 м/с, p = 1000 кг/м3, p 1 = 1200 кг/м3.

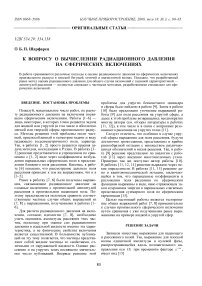

Рис. 1. Зависимости составляющих функции I ( x ) = a z ( x ) + ib z ( x ) , I — 0, от x : a 0 (a), b 0 (б)

а б

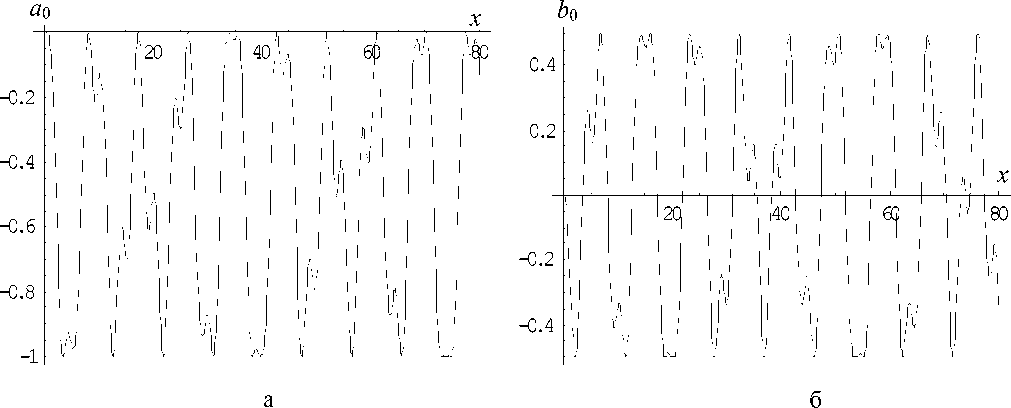

Рис. 2. Зависимости составляющих функции T( ( x ) = a l ( x ) + ib( ( x ) , I = 10, от x : a ю (a), b ю (б)

Так, на рис. 1 представлены a 0( x ) и b 0( x ), на рис. 2 аналогично представлены a 10( x ) и b 10( x ). Общим в поведении функций является то, что по мере роста номера l , составляющие al ( x ) и bl ( x ) начинают достигать существенных значений при все больших x . Это приводит к необходимости учета все большего количества мультиполей. В целом выполняется приближенное равенство между предельным значением x и необходимым числом учитываемых в расчете радиационного давления мультиполей.

В результате достаточно простых вычислений по методике работы [7] могут быть получены следующие выражения для радиационного давления на радиально-симметричное включение в поле плоской бегущей, стоячей и квазистоячей волн.

Плоская бегущая волна p 0 e ikz . Радиационное давление для z -компоненты равно

F z st — — 2

p lx

2 pc 2 7

x 4 n sin 2 kh 7 a j ( — 1) l Re ( A 0) + I x l — 0

to

+z l—0

2( l + 1)

4 1 2 + 8 1 + 3

( — 1) l Im

p

Здесь Est — —0y — средняя плотность энергии в pc стоячей волне, а p0 амплитуда давления в каждой бегущей друг навстречу другу волне.

Плоская квазистоячая волна (по терминологии работы [5]): p 0 ( ^e ik ( z + h ) + 2 ^ cos k ( z + h ) ) , e и n — некоторые константы.

F z pr —

p 0 2

2pc c

F z qs

4 n x

— — E 4 п < 2 ( n 2 + ПЕ ) sin2 kh x

xf a Z Im A ") — £ ^3Re( A 0 ( A l + ") ' ) ) (14) V xl — 0 I — 0 4 1 + 8 1 + 3 ' U

Здесь E — P 0 — средняя плотность энергии в

2 pc 2

бегущей волне.

Плоская стоячая волна 2 p 0 cos k ( z + h ). Радиационное давление для z -компоненты равно

x ( Ё 2 ( l + 1) ( — 1) l Im( A ° (Au 10 )*) + V' l —0' 4 12 + 8 1 + 3V 7 ( l ( l +1 ) )

+ a jT (—1)l Re (Al о)) + x l—0 7

+ ( e 2 + 2 ПЕ ) ( i Re ( A l . ( A l + 10 ) • ) —

V l — 0 4 1 + 8 1 + 3 \ /

Остальные компоненты силы в (14)–(16) вследствие азимутальной симметрии равны нулю. Если теперь подставить в (14)–(16) вместо Al 0 их выражения через al и bl из (11) и учесть оценку (12а), то окажется, что эти выражения полностью совпадут с соответствующими выражениями в работах [3–6]. Выражение (16) при этом совпадет при условии е + п = 1 Это условие необходимо для приводимости выражения p 0 ( se ik ( z + h ) + 2 n cos k ( z + h ) ) к выражению, принятому в указанных работах.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в работе показано, что общие выражения, полученные в работах [7, 8], в случае сферического включения точно совпадают с полученными для этого случая другими авторами частными результатами.

Автор благодарит Е.Д. Макарову за полезные дискуссии, приведшие, как кажется автору, к улучшению содержания статьи.

Настоящая работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, грант № 05-03-33108 и целевой научно-технической программы Российской Федерации "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы", лот 2, шифр 2007-2-2.2-04-08.