К вопросу о взаимосвязи характеристик территорий с локальным радиоактивным загрязнением и необходимости их реабилитации

Автор: Бирюков Д.В., Самойлов А.А., Фролова О.Б.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются различные подходы к оценке результатов работ по реабилитации радиоактивно загрязнённых территорий. Для этого в настоящее время применяются различные показатели: экономические, социальные, радиологические и др. Наиболее распространённым подходом является использование радиологического критерия, например, на основе оценки предотвращённой коллективной дозы населения. При этом доза облучения определяется характеристиками почвы и уровнем радиоактивного загрязнения, а также вариантом будущего использования территорий. Наиболее опасным вариантом, с точки зрения формирования дозовых нагрузок на население, является использование загрязнённых территорий в качестве сельскохозяйственных угодий. В этом случае наравне с вышеописанными факторами влияет и площадь территории, которая напрямую связана с удовлетворением потребностей по производству продукции. В связи с этим в настоящей работе предложен подход к оценке результатов работ, учитывающий фактическую площадь участка радиоактивного загрязнения. Апробация предложенного подхода проведена на работах по реабилитации, выполненных в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года». Разработанный подход может быть использован при оценке эффективности проведённых или планирующихся работ по реабилитации.

Реабилитация, радиоактивно загрязнённая территория, радиологический критерий, население, окружающая среда, почва, сценарий землепользования, радионуклиды, доза, оценка эффективности

Короткий адрес: https://sciup.org/170194022

IDR: 170194022 | УДК: 539.1.04:614.7-614.876

Текст научной статьи К вопросу о взаимосвязи характеристик территорий с локальным радиоактивным загрязнением и необходимости их реабилитации

В рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года» (далее – ФЦП ЯРБ-2) предусмотрен большой комплекс работ по реабилитации территорий, загрязнённых в результате радиационных инцидентов (далее – РЗТ), производственной деятельности и несанкционированного захоронения радиоактивных отходов. Реабилитация загрязнённых территорий направлена на приведение территорий и объектов в радиационно-безопасное состояние с целью исключения негативного воздействия на здоровье населения и окружающую среду. Наиболее крупные работы планируются по объектам Госкорпорации «Росатом», ФМБА России, а также по объектам, расположенным на территориях субъектов Российской Федерации. В горизонте до 2030 г. предусмотрено проведение реабилитации территорий площадью не менее 4,26 млн м2, что практически в 3 раза превышает целевой показатель, достигнутый в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» [1]. В зависимости от технологии дезактивации потребуется либо изъятие верхнего слоя земли для последующей переработки и захоронения, либо засыпка загрязнённой поверхности территории чистым грунтом или другими материалами. При этом только в Московском регионе объём загрязнённого грунта предварительно оценивается в 8000 м3.

Несмотря на масштаб планируемых работ в настоящее время в Российской Федерации так и не урегулированы в нормативном плане вопросы реабилитации, в частности, отсутствуют радиологические критерии по остаточному радиоактивному загрязнению (параметры конечного

Бирюков Д.В.* – науч. сотр.; Самойлов А.А. – ст. науч. сотр.; Фролова О.Б. – мл. науч. сотр. ИБРАЭ РАН.

состояния), которые позволяют считать ранее загрязнённую территорию реабилитированной. Отсутствие таких документально оформленных норм и критериев реабилитации не позволяет в полной мере судить о необходимости проведения работ и эффективности уже выполненных. Проблематика этого вопроса актуальна, и не единожды исследовалась и обсуждалась в научной литературе [2-5].

Работы по реабилитации преследуют главной своей целью улучшение условий для проживания людей и ведения хозяйственной деятельности, что во многом предопределяет необходимость оценки результатов их проведения. Предметом настоящей работы является демонстрация подхода к оценке эффективности работ по реабилитации территорий с локальным уровнем загрязнения на примере рассмотрения радиологического аспекта.

Материалы и методы

Для оценки результатов мероприятий по обеспечению ядерной и радиационной безопасности могут использоваться различные показатели: экономические, социальные, экологические, радиологические.

Под экономической эффективностью понимается соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами (затратами). Однако прямое применение такого подхода для оценки эффективности мероприятий по обеспечению радиационной безопасности сопряжено с некоторыми трудностями, поскольку основным результатом их реализации является снижение угроз и рисков для здоровья населения и окружающей среды, выразить которые в виде объективной количественной характеристики достаточно проблематично.

Социальная составляющая эффективности работ может оцениваться через оказываемые ими эффекты на параметры уровня и качества жизни населения [6], на снижение обеспокоенности населения и сопутствующих ей параметров, таких как повышенная миграция населения, отток наиболее квалифицированных кадров и т.п.

Экологическая составляющая эффективности может быть оценена на основе анализа уровней облучения (превышение/непревышение) биоты по отношению к установленным нормативам.

Наиболее распространённым подходом при оценке эффективности мероприятий по реабилитации является использование радиологического критерия. В качестве показателя этого критерия применяют величину предотвращённой коллективной дозы облучения населения для выбранных сценариев использования загрязнённых территорий [7, 8]. В то же время в качестве параметров, характеризующих эффективность защитных мер, можно также использовать снижение удельной активности радионуклидов в продуктах питания или мощности дозы гамма-излучения, благоустроенность территории.

Доза облучения будет определяться: характеристиками почв; уровнем и характером радиоактивного загрязнения; возможными вариантами использования загрязнённых территорий.

Наиболее опасным сценарием с точки зрения формирования дозовых нагрузок на население является использование загрязнённых территорий в качестве сельскохозяйственных угодий, а именно вариант дозового воздействия на жителя сельского населённого пункта, который постоянно проживает на загрязнённой территории и осуществляет неограниченное использование земли для производства и потребления выращенной на ней продукции [9]. В настоящей работе в качестве основного пути радиационного воздействия будем рассматривать только внутреннее облучение за счёт потребления растительной и животноводческой продукции, пренебрегая внешним облучением и внутренним за счёт заглатывания и ингаляционного поступления пыли в лёгкие.

Обозначим дозу, получаемую человеком при ведении натурального хозяйства, как D (чел.-Зв/год). Доза внутреннего облучения, обусловленная потреблением продуктов сельского хозяйства по i -му сценарию, выращенных в условиях рассматриваемой территории, рассчитывается по формуле:

D , = P . -X j^r FV ikrq,H , (1)

где P i - количество продуктов, получаемых при осуществлении i -го сценария сельскохозяйственной деятельности и потребляемых человеком, кг/год; е ц - дозовый коэффициент для j -го радионуклида в случае его поступления в организм с l -м продуктом, Зв/Бк; F v i,k,j - коэффициент накопления, Бк/кг/Бк/кг (отношение удельной активности j -го радионуклида в l -м продукте растениеводства Бк/кг к удельной активности 20-см пахотного сухого слоя к -й почвы Бк/кг, на которой выращено растение); C J 0 ' 1 - концентрация j -го радионуклида в 20-см слое почвы, Бк/кг.

Следует отметить, что ориентироваться исключительно на уровень загрязнения почвы, не принимая во внимание площадь загрязнённой территории, неоправданно. Требования к допустимым загрязнениям сельскохозяйственных земель устанавливаются, исходя из предположения, что все продукты питания, потребляемые населением, выращены на загрязнённых землях [10]. В этом случае можно выбрать максимально неблагоприятный сценарий сельскохозяйственной деятельности по условию наибольшей величины удельной дозовой нагрузки ( А i ) , определяемой следующим образом:

А^’ (2)

где S i - площадь сельскохозяйственных земель, которая необходима для обеспечения одного человека пищевыми продуктами по i -му сценарию.

Однако практическое использование выражения (2) возможно лишь в том случае, если загрязнённая территория имеет площадь, достаточную для ведения сельскохозяйственной деятельности в объёме удовлетворения потребностей по производству продукции хотя бы для одного человека, поскольку при ведении натурального хозяйства для обеспечения жизнедеятельности 1 человека необходимо не менее 1 га земли, пригодной для ведения сельскохозяйственной деятельности. В то же время при производстве одной монокультуры площадь территории для формирования такой же по величине коллективной дозы может быть существенно меньше.

В НРБ-99/2009 [11] установлен уровень вмешательства (>0,3 мЗв/год) при обнаружении локальных радиоактивных загрязнений, при превышении которого требуется проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштаб вмешательства, в свою очередь, должен быть определён на основе расчёта ожидаемой коллективной эффективной дозе за 70 лет. В этом случае можно сформировать показатель для оценки эффективности работ, который будет показывать максимальное превышение полученной дозы над установленным уровнем вмешательства с учётом сценария использования загрязнённой территории. Для этого следует упорядочить значения A i для различных видов сельскохозяйственной деятельности по убыванию, с присвоением соответствующих индексов ( i ) от 1 до n , где n - количество видов деятельности.

Показатель для оценки эффективности работ по реабилитации может быть записан следующим образом:

I = max( |^ ■ 5 рзт - max( - РТ- ;1)-Dtim; 0), (3)

Li=iSi Li=iSi где n – количество сценариев использования территории; Dlim – предел годовой граничной эффективной дозы (0,3 мЗв) для локальных радиоактивных загрязнений [11]; SРЗТ – площадь загрязнённой территории; Si – площадь, необходимая для выращивания продукции в объёме среднегодового потребления 1 человеком.

Функция max возвращает наибольшее значение из двух числовых значений. Расчёты проводятся для различных сценариев сельскохозяйственной деятельности. После чего из полученных результатов выбирается максимальное значение показателя. Проведём апробацию подхода на примере работ, выполненных в рамках мероприятий ФЦП ЯРБ-2 [1].

В табл. 1 приведены характеристики рассматриваемых радиоактивно загрязнённых участков территорий Московской области перед началом работ по реабилитации.

Таблица 1

Данные по загрязнению участков территорий Московской области

|

Объект |

Площадь загрязнения, м2 |

Радионуклидный состав |

Удельная активность, Бк/кг |

|

Участок 1 |

60 |

226Ra 232Th 40K |

320 2750 10 |

|

Участок 2 |

45 |

226Ra 232Th 40K |

2339 98 125 |

|

Участок 3 |

260 |

226Ra 238U 235U |

7994 2309 174 |

|

Участок 4 |

190 |

226Ra 232Th 40K |

655 692 655 |

|

Участок 5 |

50 |

226Ra 232Th 40K |

17,8 27,8 492 |

По результатам анализа исходных данных по загрязнению участков территорий было принято решение исключить из рассмотрения 40K, поскольку в почвах Российской Федерации фоновая активность 40К лежит в диапазоне от примерно 90 до 1400 Бк/кг и может превышать значения, приведённые в табл. 1 [12]. Таким образом, наличие 40К в почве не может считаться радиоактивным загрязнением. Кроме того, на накопление калия в биотических продуктах, а также в организме человека, концентрация 40К в почве не оказывает влияния, поскольку стабильное содержание этого химического элемента (39К) в организме поддерживается практически постоянным независимо от уровня его поступления с рационом.

Что касается 226Ra и 232Th, то, хотя эти радионуклиды относятся к естественно присутствующим в биосфере, они действительно могут накапливаться в отдельных объектах окружающей среды и по трофическим цепочкам поступать в организм человека, создавая дополнительную дозу облучения.

Учитывая площади загрязнённых территорий (см. табл. 1), комплексное использование их для производства сельскохозяйственной продукции маловероятно. Тем не менее, можно предположить, что даже на небольшой территории может быть выращена какая-нибудь монокультура или организован выпас скота. В качестве такой монокультуры в рамках настоящей работы было предложено рассмотреть выращивание капусты и (или) картофеля, а также выпас скота для производства молока.

В табл. 2 приведены рассматриваемые виды выращиваемой продукции, дозовые коэффициенты и коэффициенты накопления для радионуклидов, которыми загрязнены территории.

Таблица 2

Дозовые коэффициенты и коэффициенты накопления для радионуклидов, которыми загрязнены территории

|

Вид продукции |

226Ra |

232Th |

238U, 235U |

|||

|

ε , Зв/Бк [11] |

Fν [13] |

ε , Зв/Бк |

Fν |

ε , Зв/Бк |

Fν |

|

|

Клубнеплоды (картофель) Листовые (капуста) Выпас скота (молоко) |

1,50E-06 |

0,011 0,091 0,00038 |

4,50E-07 |

0,0002 0,0012 5E-06 |

1,25E-07 |

0,005 0,02 0,0018 |

В табл. 3 приведены данные по годовому потреблению и площадям, которые требуются для выращивания сельскохозяйственной продукции в объёме среднегодового потребления человеком с учётом средней урожайности или надоя молока [14, 15].

Таблица 3

Площади, требующиеся для выращивания сельхозпродукции или производства молока в объёме среднегодового потребления человеком

|

№ |

Вид продукции |

Площадь, м2 |

Потребление продуктов питания на душу населения, кг/год |

|

1 |

Листовые (капуста) |

10 |

33 |

|

2 |

Клубнеплоды (картофель) |

55 |

90 |

|

3 |

Молоко (выпас скота) |

1000 |

234* |

– молока и молочной продукции в пересчёте на молоко.

При расчёте будем рассматривать три сценария использования территорий:

Сценарий № 1 – выращивание и потребление капусты;

Сценарий № 2 – совместное выращивание капусты и картофеля;

Сценарий № 3 – совместное использование территории для выращивания капусты, картофеля, и выпаса скота для производства молока.

Результаты и обсуждение

В табл. 4 приведены результаты расчёта годовой дозы в соответствии с (1) в зависимости от сценария использования участков загрязнённой территории с учётом среднегодового потребления человеком продукции.

В табл. 5 приведены результаты расчёта показателя в соответствии с (3) для сценариев использования и фактической площади загрязнённой территории.

Таблица 4

Результаты расчёта годовой дозы в зависимости от вида сельскохозяйственной деятельности на участках загрязнённой территории с учётом среднегодового потребления продукции человеком

|

Объект |

D , чел.-Зв/год |

||

|

Листовые |

Клубнеплоды |

Выпас скота (производство молока) |

|

|

Участок 1 |

1,49E-03 |

4,97E-04 |

5,47E-05 |

|

Участок 2 |

1,05E-02 |

3,47E-03 |

3,87E-04 |

|

Участок 3 |

3,62E-02 |

1,20E-02 |

1,48E-03 |

|

Участок 4 |

2,96E-03 |

9,78E-04 |

1,09E-04 |

|

Участок 5 |

8,07E-05 |

2,67E-05 |

2,96E-06 |

Таблица 5

Результаты показателя для сценариев использования загрязнённых территорий

|

Объект |

I , чел.-Зв/год |

||

|

Сценарий 1 |

Сценарий 2 |

Сценарий 3 |

|

|

Участок 1 |

7,02E-03 |

1,50E-03 |

0 |

|

Участок 2 |

4,66E-02 |

9,51E-03 |

3,15E-04 |

|

Участок 3 |

9,34E-01 |

1,92E-01 |

1,18E-02 |

|

Участок 4 |

5,01E-02 |

1,05E-02 |

4,15E-04 |

|

Участок 5 |

0 |

0 |

0 |

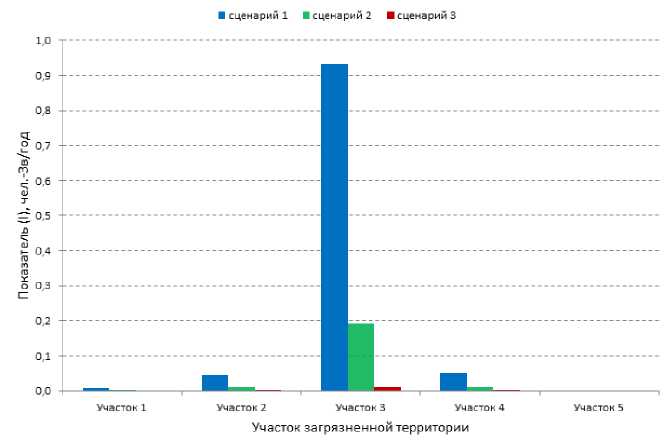

На рис. 1 представлены результаты расчёта показателя для сценариев использования участков территорий.

Рис. 1. Результаты расчёта показателя для трёх сценариев использования территорий.

Анализ результатов (рис. 1) показывает, что для большинства территорий наблюдается превышение уровня вмешательства, при этом максимальное значение параметра на территории Московской области достигается на участке 3, что объясняется, площадью загрязнения и высоким содержанием 226Ra. Такая ситуация свидетельствует о необходимости проведения защитных мероприятий. В то время как масштаб таких мероприятий в соответствии с НРБ-99/2009 [11] должен основываться на оценке ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

Стоит отметить, что сценарий землепользования, который является наиболее опасным с точки зрения используемого критерия, меняется в зависимости от характеристик конкретной территории (площадь и уровень загрязнения).

Для участка 5 полученная максимальная доза не превысила предела годовой граничной дозы для населения (табл. 5) в условиях поступления радионуклидов даже при наиболее консервативном подходе к выбору сценария их будущего использования, а именно в качестве сельскохозяйственных земель. Такая ситуация заставляет обратить внимание на вопросы разработки критериев отнесения территорий к радиоактивно загрязнённым, а также на методы и технические средства по их реабилитации. Поскольку в ряде случаев можно обойтись засыпкой поверхности «чистым» грунтом, покрытием асфальтом или вспашкой без применения затратных мероприятий по удалению верхнего слоя грунта.

Заключение

В работе предложен подход для оценки эффективности работ по реабилитации территорий с локальным уровнем загрязнения. Принципиальным отличием подхода от большинства ранее предложенных является учёт площади загрязнения, что особенно важно для относительно небольших загрязнённых участков территорий.

Анализ выполненных расчётов на основе предложенного подхода показал, что:

-

1) При оценке результатов работ по реабилитации помимо таких характеристик как тип почв, уровень и характер загрязнения, следует принимать во внимание фактическую площадь загрязнённого участка, а также особенности ведения хозяйственной деятельности в рассматриваемом регионе;

-

2) Сценарий землепользования, который приводит к наибольшему дозовому воздействию на население, зависит от фактических характеристик РЗТ. При определении критериев реабилитации следует проводить анализ различных сценариев будущего использования территории с учётом фактической площади, а не ориентироваться на сценарий, который был принят как наиболее опасный на основе анализа территорий с принципиально иными характеристиками. Это позволит избежать неоправданного ужесточения нормативов;

-

3) Учёт площади загрязнения позволяет снизить степень консерватизма при проведении расчётных оценок дозового воздействия на население, при этом, чем меньше площадь загрязнённого участка, тем более «мягкие» критерии реабилитации могут быть применены в целях исключения необоснованных с радиологической точки зрения работ.

Предложенный подход может быть использован при оценке эффективности проведённых или планирующихся работ по реабилитации, а также при разработке частных радиологических критериев по реабилитации загрязнённых территорий с учётом их фактических характеристик.

Список литературы К вопросу о взаимосвязи характеристик территорий с локальным радиоактивным загрязнением и необходимости их реабилитации

- Сайт федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года». [Электронный ресурс]. URL: 11Йр://фцп-ярб2030.рф (дата обращения 19.03.2021).

- Абалкина И.Л., Йорданов А.С., Панченко С.В. Формирование подходов к развитию правового регулирования вопросов реабилитации радиоактивно загрязнённых территорий //Ядерная и радиационная безопасность России. Тематический сборник. 2013. Вып. 14. С. 42-59.

- Абалкина И.Л., Линге И.И., Панченко С.В. К вопросу образования и обращения с РАО при реабилитации загрязнённых территорий //Радиоактивные отходы. 2018. № 1(2). С. 7-14.

- Крышев И.И., Крышев А.И., Панченко С.В., Ведерникова М.В. Критерии реабилитации загрязнённых радионуклидами территорий размещения объектов использования атомной энергии //Радиация и риск. 2018. Т. 27, № 1. С. 33-42.

- Голиков В.Ю., Романович И.К. Обоснование радиологических критериев использования территорий с остаточным радиоактивным загрязнением на основе дозового подхода //Радиационная гигиена. 2017. Т. 10, № 4. С. 6-22.

- Абалкина И.Л., Блинов Б.К., Линге И.И., Симонов А.В. Методика оценки эффективности и выбора реабилитационных мероприятий по ликвидации последствий природных и техногенных катастроф (на примере аварии на ЧАЭС). Препринт № IBRAE-98-04. М.: ИБРАЭ РАН, 1998. 43 с.

- Оценка радиологической эффективности защитных мероприятий (контрмер), проводимых в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС: Методические рекомендации MP 2.6.1.0010-10 (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 24 сентября 2010 г.).

- Арон Д.В., Тихомиров Н.П., Цуглевич В.Н. Анализ эффективности дезактивации территории в префектуре Фукусима на примере муниципалитета Тамура //Экономика природопользования. 2015. № 3. С. 113-121.

- Пристер Б.С., Лощилов Н.А., Немец О.Ф., Поярков В.А. Основы сельскохозяйственной радиологии. Киев: Урожай, 1988. 255 с.

- Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия (утв. Министерством природных ресурсов Российской Федерации 30 ноября 1992 г.).

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Санитарные правила и нормативы СанПин 2.6.1.2523-09. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 100 с.

- Сахаров В.К. Радиоэкология: учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань», 2006. 320 с.

- Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments. IAEA Technical reports series N 472. Vienna: IAEA, 2010. 208 c.

- Потребление основных продуктов питания населением. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13278 (дата обращения 19.03.2021).

- Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур по Российской Федерации в 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277 (дата обращения 19.03.2021).