К вопросу о заносных видах базидиомицетов в Самарской области

Автор: Моров В.П.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится информация по предполагаемым и фактическим заносным видам базидиальных грибов в биоценозах на территории Самарской области и обсуждается положение этих видов в системе охраны растительного мира в регионах Среднего Поволжья.

Микобиота, грибы, Fungi, Boletaceae, Phallaceae, чужеродные виды, Самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148331286

IDR: 148331286 | УДК: 582.284:502.752:574.42(470.43) | DOI: 10.24412/2073-1035-2025-34-2-50-56

Текст научной статьи К вопросу о заносных видах базидиомицетов в Самарской области

Вопросы, связанные с чужеродными видами, являются одними из наиболее актуальных для экологической науки. При этом основная роль в их изучении в Среднем Поволжье приходится на макрофлору. Изучение в этом плане микрофлоры связано почти исключительно с образованием волжских водохранилищ и протекающими в них нестационарными процессами, а микобиоты – в плане практического значения для сельского и лесного хозяйства: главным образом в фитопатологическом аспекте. Что же касается макромицетов, то вопросы изменения видового состава грибных сообществ, включающие появление на территории как новых, так и ранее не отмечавшихся (по причине фрагментарности исследований) видов в основном остаются за пределами внимания специалистов. Исключение составляют лишайники, рассмотрение которых не входит в задачу данной статьи.1

Состав микобиоты региона, по сути, изучался лишь в Жигулёвском заповеднике и опубликован в виде монографии (Малышева, Малышева, 2008). Более разрозненная информация имеется по национальному парку «Бузулукский бор» на границе Самарской и Оренбургской областей, преимущественно для территории последней (например, Сафонов, 2002; Коршикова, 2006). Несмотря на значительную полноту, данные аннотированные списки не в состоянии охватить разнообразие грибного царства, особенно на удалении от указанных мест исследований.

В отсутствие системных исследований некоторый свет на проблему способен пролить мони- торинг интернет-сообществ с преобладанием любителей. Последние, среди которых выделяется платформа iNaturalist (iNaturalist .., 2025), всё больше используются специалистами по изучению биоразнообразия природных территорий (например, Кузовенко и др., 2025; Горбушина и др., 2025). Автор настоящей статьи в течение ряда лет занимается мониторингом крупнейшего любительского регионального интернет-сооб-щества (Моров, 2022). На весну 2025 г. это сообщество (Грибы .., 2025) насчитывает более 53 тыс. зарегистрированных участников – как «грибников», так и любителей природы, включая некоторое количество специалистов в областях естественных наук. При этом имеет место практически полный охват территории наблюдателями, с максимумом на наиболее посещаемых грибниками-любителями участках.

Определение собранных или отснятых грибов до вида в отдельных случаях возможно при достаточных описаниях плодовых тел и данных по конкретному растительному сообществу в дополнение к качественным фотоматериалам.

В последние годы на территории Самарской области всеми отмечается нарастание видимого разнообразия агарикомицетов сем. Болетовые (Boletaceae). Очевидны две версии объяснения данного явления. С одной стороны, причиной может являться недостаточная изученность распространения группы в более ранний период; при этом нужно учитывать значительный рост информированности наиболее грамотной части населения в результате качественного скачка в популяризации грибов через издание кратких определителей и через интернет. Важный вклад вносит и чрезвычайная лёгкость получения и об- народования фотоматериалов по сравнению даже с началом нулевых годов XXI столетия. С другой стороны, возможными причинами могут являться естественное расширение ареалов или инвазии чужеродных видов.

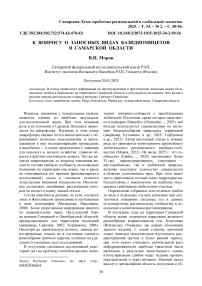

Наибольшее количество сообщений о наблюдении видов, не входящих в условный конспект региональной биоты базидиомицетов, связано с Чапаевскими лугами. Это довольно обширная территория волжской высокой поймы, в отличие от низкой, уцелевшая от затопления Саратовским водохранилищем (рис. 1). По причине труднодоступности большей части местности антропогенная нагрузка на данную территорию мала, в отличие от большинства других сохра- нившихся на территории региона от затопления участков волжской поймы.

Так, среди Boletaceae на Чапаевских лугах, редко в других пойменных лесах региона, в последние годы периодически отмечаются боровик Ле Галь – Rubroboletus legaliae (Pilat et Dermek) Della Maggiora et Trassinelli1, перечный гриб рубиновый – Chalciporus rubinus (W.G. Smith) Singer, обабок чернеющий – Leccinellum crocipodium (Letellier) Della Maggiora et Trassinelli, болет Фехтнера – Butyriboletus fechtneri (Velenovskya) D. Arora et J.L. Frank, болет красивоножковый – Caloboletus calopus (Persoon) Vizzini (Моров, 2022). Часть этих видов включены в Красную книгу (КК) Пензенской области (Красная .., 2024а), перечный гриб рубиновый – также в КК РФ (Красная .., 2024б).

Рис. 1. Чапаевские луга 2 .

Fig. 1. The Chapaevsk meadows.

Первой характерной особенностью данных представителей является их тесная связь с дубравами, т.е. они являются неотъемлемой частью кверцетального ценоэлемента региональной микобиоты. При этом для большинства видов в таких связях состоят исключительно пойменные дубравы.23

Во-вторых, для всех этих видов наблюдается ярко выраженная термофильность, выражающая-

2 Наименования таксонов даны в соответствии с базой (Mycobank .., 2025).

ся в плодоношении лишь в случае последовательности нескольких наиболее тёплых/жарких лет. Точно такая же картина встречаемости базидиокарпов редких болетов приведена для Пензенской области. Например, для C. calopus «плодоношение за 35-летний период зафиксировано только в августе 2011 г., которому предшествовало аномально жаркое и сухое лето 2010 г.» (Иванов, 2014). Следует отметить, что этот автор подчёркивает исключительную важность, в дополнение к температуре, повышенной влажности на этапе плодоношения.

Эколого-ценотический анализ микобиоты Жигулей выполнен в том же труде В.Ф. и Е.Ф. Ма- лышевых. Несмотря на то, что в качестве опорного материала для построения концепции авторами были выбраны ксилотрофные (древесиноразрушающие) базидиомицеты, как «характеризующиеся исключительно определённой и стабильной связью с субстратом и растительной формацией в целом» (Малышева, Малышева, 2008), её логично распространить и на видоспецифичные симбиотрофы-микоризообразователи, перечисленные выше. В рамках данной концепции, на территории Жигулёвского заповедника (включая леса волжской поймы) выделяются 4 основные исторические свиты, в т.ч. неморальная (гумидных широколиственных лесов Евразии) и субксерофильно-дубравная (связанная с северными окраинами аридных областей Средиземноморья). Кверцетальный же ценоэлемент включает наряду с последней и европейский вариант неморальной исторической свиты (Малышева, Малышева, 2008). Жигули же, таким образом, представляют собой своеобразный перекрёсток исторических свит растительности, сохраняющий это значение по причинно-следственной цепи геология – геоморфология – климат.

В региональном плане нагорные дубравы ближе к субксерофильному комплексу, пойменные – к европейско-неморальному. Характерно, что основные ареалы вышеприведённых болетов в точности тяготеют к Южной Европе. Очевидно, что не стоит предполагать быстрого одновременного распространения оттуда по длинному поясу южных дубрав целого ряда низкоурожайных микоризообразователей. Следовательно, с высокой вероятностью редкие болеты региона представляют собой часть аборигенного лесного биоценоза средиземноморского происхождения, возможно, носят реликтовый характер, и «появление» их в последнее время на территории Самарской области – лишь следствие недостаточной изученности вопроса, вкупе с климатическими колебаниями, затрудняющими систематическое наблюдение.

Совершенно иная картина складывается для почвенных сапротрофов. Их популяции легко могут иметь заносный характер, особенно с участием самых различных техногенных факторов – в первую очередь, перемещения масс почвогрунта на дальние расстояния.

Ярким примером может являться мутинус Ра-венеля – Mutinus ravenelii (Berkeley et M.A. Curtis) E. Fischer из сем. Весёлковые (Phallaceae) – североамериканский вид, занесённый через грунт в ботанические сады Британии в конце XIX века и постепенно распространяющийся по Евразийскому материку; инвазия в Европейскую Россию в конце XX века произошла из Прибалтики (Ивойлов, 2017). Гриб обитает в лиственных ле- сах, лесополосах, старых парках, на богатой перегноем почве, реже на погребённой древесине, всегда во влажных местах; явно предпочитает антропогенно преобразованные ландшафты.

Плодовое тело гастероидное (хорошо выраженная оболочка стадии «яйца» вскрывается после полного созревания базидиоспор). Рецепта-кул ( вытянутая ножковидная часть плодового тела) розовых тонов, без оранжевого оттен-ка3,45-12 см высотой и 0,4-1 см в диаметре. Вершина его заострённая, ярко-розового цвета; со временем покрывается спороносной слизистой массой оливкового цвета, с очень сильным трупным запахом с неожиданно выраженными цветочными нотками; именно такое сочетание запахов лучше всего привлекает мух, активно разносящих споры (Агеев, Бульонкова, 2018).

На территории Среднего Поволжья М. Раве-неля отмечается редко. Так, в Республике Мордовия вид впервые описан в 2017 г. (Ивойлов, 2017). Зафиксированы находки в Татарстане в 1995 г. (Красная .., 1995), 2008, 2015, 2024 гг., Пензенской области в 2022 г., Чувашии в 2024 г. (iNaturalist .., 2025), на севере Саратовской области.

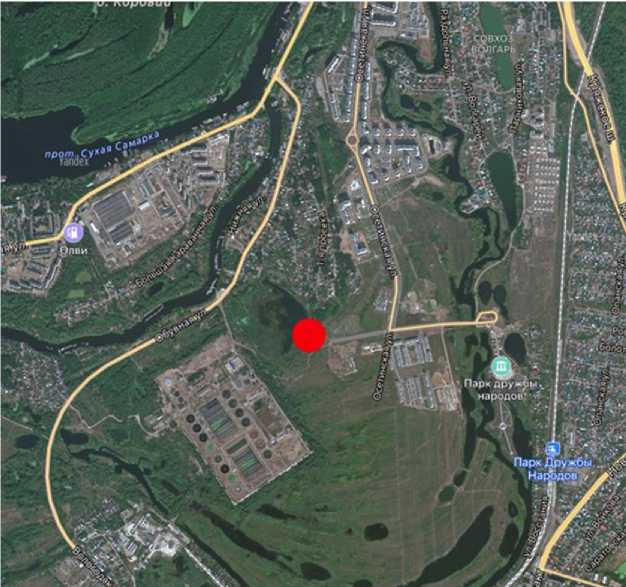

В середине сентября 2023 г. в пойме р. Свинухи в районе ул. Софьи Агранович (Куйбышевский р-н г. Самары, рис. 2) среди древесных остатков натуралистом-любителем М.А. Мовчаном была обнаружена колония плодовых тел М. Ра-венеля (рис. 3). Находка сделана недалеко от уреза воды полузаросшего озера, в небольшой рощице за пределами зоны затопления при половодье; древесная растительность представлена осиной, берёзой, тополем чёрным, ивами. Местность в районе находки заметно загрязнена, в окружении имеются жилые постройки и городские очистные сооружения. Соответственно, это подтверждает экологическую характеристику вида как рудерального. По-видимому, это первая находка на территории Самарской области, о каких-либо ещё пока неизвестно.

В последние 3-5 лет стали попадаться сведения о встречах в регионе мухомора Виттадини Saproamanita vittadinii (Moretti) Redhead, Vizzini, Drehmel уе Contu из сем. Мухоморовые (Amanitaceae) – как правило, в мае, в основном поблизости от садовых участков. Гриб является напочвенным сапротрофом, приурочен к степям, лугам, опушкам широколиственных лесов (рис. 4). Не исключено, что средневолжская часть ареала имеет вторичный характер; например, для Мордовии предполагается занос из Крыма (Ивойлов, 2011).

Рис. 2. Место находки мутинуса Равенеля ( Mutinus ravenelii ) в черте г. Самары.

Fig. 2. Mutinus ravenelii discovery point within the city limits of Samara.

Рис. 3. Незрелые базидиокарпы мутинуса Равенеля ( Mutinus ravenelii ) в черте г. Самары. Фото М.А. Мовчана, 17.09.2023 (Грибы .., 2025).

Fig. 3. Immature basidiocarps of Mutinus ravenelii within the city limits of Samara. Photo by M.A. Movchan, 17.09.2023.

Рис. 4. Базидиокарпы мухомора Виттадини ( Saproamanita vittadinii ) на лугу. Самарская обл. Фото А. Новоенковой, ок. 15.05.2019 (Грибы .., 2025).

Fig. 4. Basidiocarps of Vittadini's lepidella ( Saproamanita vittadinii ) in a meadow. Samara region. Photo by A. Novoenkova, about 15.05.2019.

Наконец, в регионе представлены микоризо-образователи – симбионты древесных видов, интродуцированных за пределами своего ареала, в первую очередь, лиственницы сибирской. В её посадках в различных районах Самарской области часто встречаются два вида сем. Мас-лёнковые (Suillaceae): маслёнок лиственничный ‒ Suillus grevillei (Klotzsch) Singer и М. серый – S. viscidus (Linnaeus) Roussel. Такие виды не могут считаться инвазивными, но, тем не менее, являются чужеродными для Среднего Поволжья.

Непростая и запутанная обстановка сложилась в отношении охранного статуса перечисленных видов. Так, несмотря на то, что «M. rave-nelii является синантропным инвазионным видом с непредсказуемой стратегией поведения, рекомендуется включить его в список видов, подлежащих мониторингу» (Ивойлов, 2017), до последнего времени была распространена практика включения вида в различные Красные книги. Он присутствовал в ранних изданиях КК Республики Татарстан (Красная .., 1995, 2006) и продолжает оставаться в КК Саратовской области (Красная .., 2021). За пределами природного ареала как «вид с неопределённым статусом» 54

присутствует либо присутствовал ранее в Красных книгах отдельных субъектов Европейской России маслёнок лиственничный (Агеев, Буль-онкова, 2025).

Мухомор Виттадини был исключён из Красной книги РФ в 2023 г., но находится в Красных книгах нескольких субъектов федерации, в т.ч., Пензенской области.

« Mutinus ravenelii , <…> – яркие экзотические виды, которые до сих пор иногда включаются в региональные Красные книги “в память” о том, что они когда-то были включены в Красную книгу CCCР или РСФСР вследствие недостатка сведений. К настоящему времени уже накоплено множество свидетельств того, что на территории России эти редкости в большинстве случаев обнаруживаются в оранжереях, ботанических садах огородах, клумбах или даже в кадках с комнатными растениями, что объясняется случайным заносом мицелия или спор с почвой при посадке чужеродных (чаще южных) для региона растений. <…> Как и в случае с <…> группой видов грибов, следующих за растениями-интродуцента-ми, данные экзотические виды не нуждаются в охране в тех регионах, для которых являются заносными» (Светашева и др., 2024).

Вне сомнения, следует приложить определённые усилия к изучению потенциальных инвазивных видов макромицетов на территории, т.к. отдельные их представители, наряду с инфекциями, вызываемыми микромицетами, могут представлять опасность как для лесов, так и искусствен- ных насаждений, включая интродуцированные древесные растения. Складываются и иные ситуации, связанные, например, с заражением садовых участков видами мутинусов, что приводит к необходимости борьбы с ними из-за крайне неприятной органолептики при плодоношении.

Работа выполнена по теме государственного задания Института экологии Волжского бассейна РАН «Комплексная оценка состояния биологических ресурсов и мониторинг природных экосистем Волжского бассейна» (FMRW-2025-0047), № 1024032600230-5-1.6.19.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.