К вопросу об идентичности параметров физиологического тремора рук у мальчиков и девочек 9-10 лет

Автор: Комин Сергей Владимирович, Рыжов Анатолий Яковлевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Валеология

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Период второго детства, характеризующийся становлением функций центральной нервной системы как комплекса управления опорно-двигательным аппаратом, имеет ряд половых особенностей. В частности, видны естественные различия в произвольной двигательной деятельности, связанной с проявлением мышечной силы рук и скорости моторных реакций, более успешно выполняемой мальчиками. Непроизвольные движения рук в виде физиологического тремора в большей степени обусловлены функциями экстрапирамидной системы управления и по основным (амплитудно-частотным) параметрам половых различий не обнаруживают.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116052

IDR: 146116052 | УДК: 612.822.

Текст научной статьи К вопросу об идентичности параметров физиологического тремора рук у мальчиков и девочек 9-10 лет

Тверской государственный университет

Период второго детства, характеризующийся становлением функций центральной нервной системы как комплекса управления опорно-двигательным аппаратом, имеет ряд половых особенностей. В частности, видны естественные различия в произвольной двигательной деятельности, связанной с проявлением мышечной силы рук и скорости моторных реакций, более успешно выполняемой мальчиками. Непроизвольные движения рук в виде физиологического тремора в большей степени обусловлены функциями экстрапирамидной системы управления и по основным (амплитудно-частотным) параметрам половых различий не обнаруживают.

Рука человека, как известно, представляет собой многозвенную кинематическую цепь, двигательный диапазон которой повышается по мере дистализации [2;3;8]. В условиях физиологической нормы при поддержании некоторого заданного значения суставного угла он в действительности не сохраняется неизменным, а сложным образом колеблется с визуально не всегда фиксируемой амплитудой. Данные колебания обозначаются как суставной физиологический тремор, обладающий достаточно сложной формой и непрерывным спектром, содержащим отдельные гармонические элементы [1]. Это естественно, поскольку мы имеем дело с периодическим процессом определенной стационарности, математический анализ которого составляет основу лабораторного моделирования сенсомоторной работы с прогностической ее интерпретацией [6;7;9;10]. Исследовательская работа в данном направлении характеризуется и выраженным возрастным аспектом, поскольку становление сенсомоторной работоспособности в онтогенезе имеет, на наш взгляд, важное теоретическое и прикладное значение.

Цель исследования – дать количественную оценку движений пальцами рук в непроизвольном ритме на фоне определенных параметров произвольных действий у мальчиков и девочек, онтогенетический диапазон которых включает период детского (второе детство) возраста.

Методика. В эксперименте в качестве испытуемых приняли участие 13 мальчиков и 14 девочек в возрасте 9-10 лет. Во время эксперимента испытуемые находились в положении сидя, правая рука согнута под прямым углом в локтевом суставе, предплечье расположено горизонтально на специальной подставке с дистальной фиксацией кисти в пястной области. Регистрация тремора пальцев рук осуществлялась при помощи электронновычислительного комплекса Tremor [3] с последующим автоматическим анализом таких показателей физиологического тремора, как частота, амплитуда, длительность одного тре-мографического цикла и время выполнения данной пробы (не менее 120 циклов). Изучение физиологического тремора осуществлялось по принципу анализа периодических процессов с построением статистических параметров распределения и расчетом автокорреляционных функций (АКФ). В качестве своеобразного фона проведено определение времени зрительно-моторных реакций (ВЗМР), испытуемый при появлении на мониторе компьютера любой из трех геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат) с интервалом 2-5 с, нажимал пальцами рук на подвижную пластину. Мышечная сила рук у 16 мальчиков и 16 девочек 9-10 лет определялась общепринятым методом при помощи стандартного ручного динамометра ДРП-120. Исследования проведены в помещении с постоянным микроклиматом, нормативными световым и шумовым режимами в первой половине дня, до начала трудовой деятельности, т.е. на фоне неутомленной центральной нервной системы.

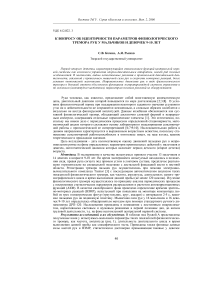

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице под буквой А представлены полученные нами у испытуемых-мальчиков параметры таких показателей физиологического тремора, как частота, амплитуда (рис. 1), длительность двигательного цикла и время выполнения данной пробы как специфического теста. Приведены также фоновые данные силы кистей рук и ВЗМР, статистически достоверно превышающие таковые у девочек

Показатели физиологического тремора, силы и латентного периода зрительно-моторных реакций у мальчиков (А) и девочек (Б) 9-10 лет

|

Группа |

Стат парам. |

Частота тремора (дв/с) |

Длительность одного цикла (с) |

Амплитуда тремора (мм) |

Время выполнения тремора (с) |

Сила рук (кг) |

ВЗМР |

|

А |

Х |

13,38 |

0,07 |

0,79 |

5,83 |

5,4 |

0,31 |

|

m |

0,34 |

0,002 |

0,11 |

0,21 |

0,35 |

0,01 |

|

|

Б |

Х |

12,92 |

0,07 |

0,87 |

5,91 |

2,8 |

0,34 |

|

m |

0,31 |

0,002 |

0,10 |

0,25 |

0,4 |

0,01 |

|

|

Р |

<0,01 |

<0,05 |

Примечание. Р - показатель достоверности различий.

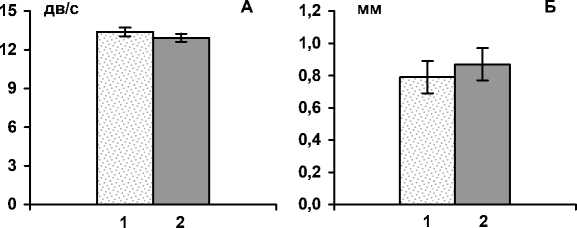

(таблица, рис. 2). В частности, анализ времени зрительно-моторных реакций у мальчиков показал, что оно составляет 0,312±0,01 с и характеризуется относительно низкой вариативностью данного показателя (KV =12,50 %). У девочек ВЗМР оказалось статистически достоверно (Р<0,05) длительнее (0,341±0,01 с) с показателем вариативности, практически идентичным полученному у мальчиков (12,60 %). Причем к моменту окончания опыта число удлиненных ВЗМР у испытуемых обеих групп визуально увеличивалось, что мы также связывает с процессом утомления, характерного для сенсомоторной работы [6]. Показатель мышечной силы рук у мальчиков составляет 5,4±0,21 кг, тогда как у девочек он равен 2,8±0,4 кг, что статистически достоверно (Р <0,01) ниже.

Таким образом, в исследуемый нами возрастной период мальчики оказываются успешнее девочек в выполнении произвольных двигательных действий, касающихся проявления мышечной силы и времени моторных реакций, что согласуется с рядом литературных данных [4; 5]. Двигательные действия, в выполнении которых основная роль отводится пирамидной системе управления, следовательно, имеют явные половые различия, демонстрирующие более высокие физические качества у мальчиков в период второго детства. В то же время непроизвольная, поисковая активность нервно-мышечного аппарата, проявляющаяся в виде физиологического тремора и экстрапирамидная по своей сути, согласно нашей рабочей гипотезе, не должна иметь четких половых различий, особенно в данном возрасте.

Рис. 1. Показатели частоты (А) и амплитуды (Б) физиологического тремора у мальчиков (1)и девочек(2)

Рис. 2. Показатели времени зрительно-моторных реакций (А) и мышечной силы рук (Б) у мальчиков (1) и девочек (2)

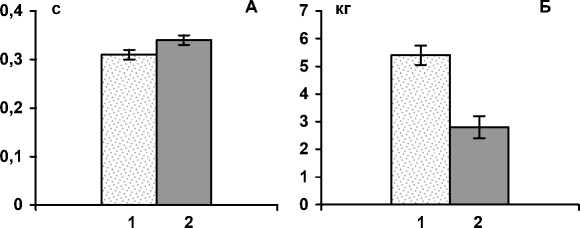

Более подробный анализ изучаемых параметров нами проведен на индивидуальных примерах у испытуемых, чьи результаты были наиболее близкими к среднегрупповым показателям. В частности, визуальный просмотр процесса колебаний частоты физиологического тремора испытуемого Т. 10 лет выявил величину в 13,34±0,50 дв/с, а на протяжении всего эксперимента четко просматриваются две группы импульсов с минимальными частотами в пределах 5 дв/с и максимальными - свыше 30 дв/с с достаточно устойчивым ритмическим рисунком чередования частотных диапазонов (рис. 3,А-1). При этом, как показывает гистографический анализ частотного распределения тремора, минимальные (5,1 дв/с) и максимальные (31,25 дв/с) показатели наблюдаются достаточно редко, тогда как основные усредненные значения данного параметра физиологического тремора сконцентрированы в диапазоне от 8,3 до 14,9 дв/с (рис. 3,Б-2). Это четко проявляется на гистограмме распределения частот физиологического тремора, где наименьшая низкочастотная часть его смещена вправо и составляет низкий вариантный процент. Вся же гистограмма распределения частотных показателей физиологического тремора характеризуется выраженной одновер-шинностью с пиком интервалов 14,9 дв/с (мода) и 32 % содержанием вариант модального класса (амплитуда моды). Вероятно, вследствие такой частотной вариативности автокорреляционный анализ частоты физиологического тремора выявляет у данного испытуемого относительно слабую (r1=0,083) связь изучаемых смежных показателей (рис. 3,В-3).

Визуальный анализ кривой амплитудных данных физиологического тремора пальцев испытуемого Т. 10 лет выявил выраженный стохастический характер их ритмических колебаний от 0,2 до 2,3 мм (рис. 3,Б-1). Амплитудное распределение физиологического тремора характеризуется преобладанием низких величин и, как следствие, – левосимметричной одновершинной гистограммой с модой 0,46 мм (рис. 3,Б-2). Кривая автокорреляционной функции процесса изменений амплитудных показателей физиологического тремора пальцев рук представлена волнообразным дрейфом с периодами колебаний коэффициентов автокорреляции от 0,25 до 0,25 о.е., охватывающими 14-16 движений (рис. 3,Б-3). В результате взаимосвязь смежных амплитуд физиологического тремора рук оказывается достаточно тесной, о чем свидетельствует коэффициент автокорреляции по первому сдвигу массива (r=-0,659, Р<0,01). Это видно и по волновой периодизации положительных и отрицательных связей, возникающих по ходу кривой АКФ.

В масштабе всей статистической выборки испытуемых выявлена вполне естественная отрицательная связь между частотой тремора и временем выполнения данной пробы (r=-0,659, Р<0,01). Это, вероятнее всего, характеризует типичное для данного возраста обратное соотношение физиологической лабильности (тремор) и моторной работоспособности руки (удержание пальцев) в период интенсивного развития и становления ЦНС, опорно-двигательного аппарата и моторного анализатора.

Анализ частотных показателей физиологического тремора у девочек 9-10 лет выявил данную величину в 12,9±0,31 дв/с, с дисперсией, равной 1,35 дв/с (таблица, рис. 1). Тремо-графический цикл в виде одного движения пальцев вверх-вниз по вертикали и время выполнения пробы практически не отличались от аналогичных показателей у мальчиков (таблица). Таким образом, по временным и амплитудным характеристикам физиологического тремора в группе школьников обоего пола в возрасте 9-10 лет обнаружено практическое сходство.

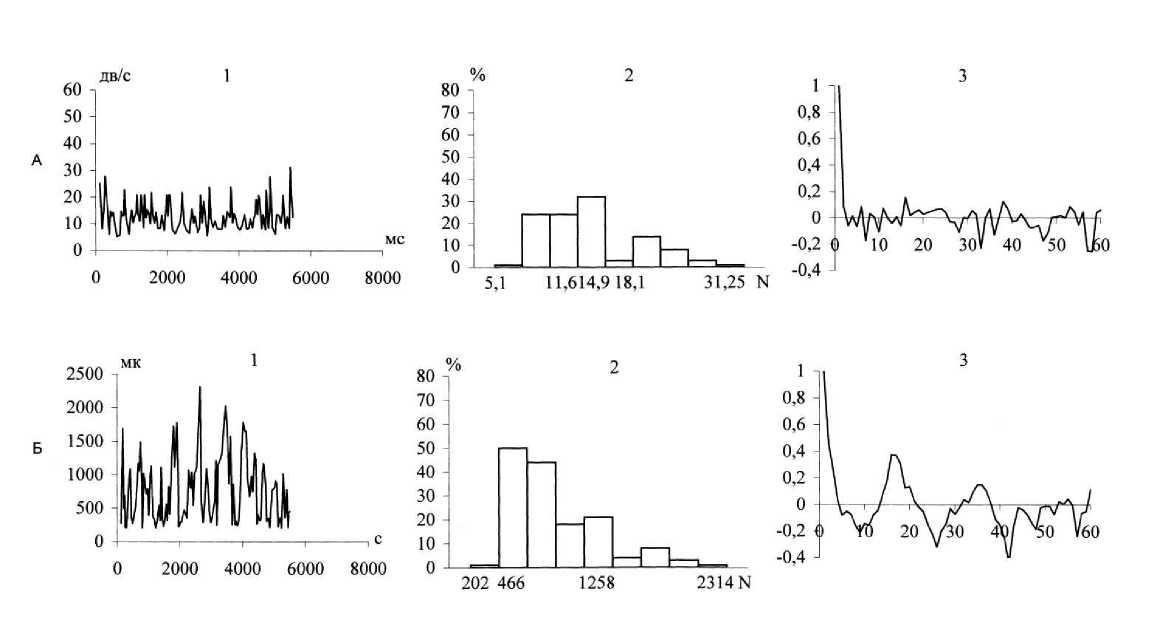

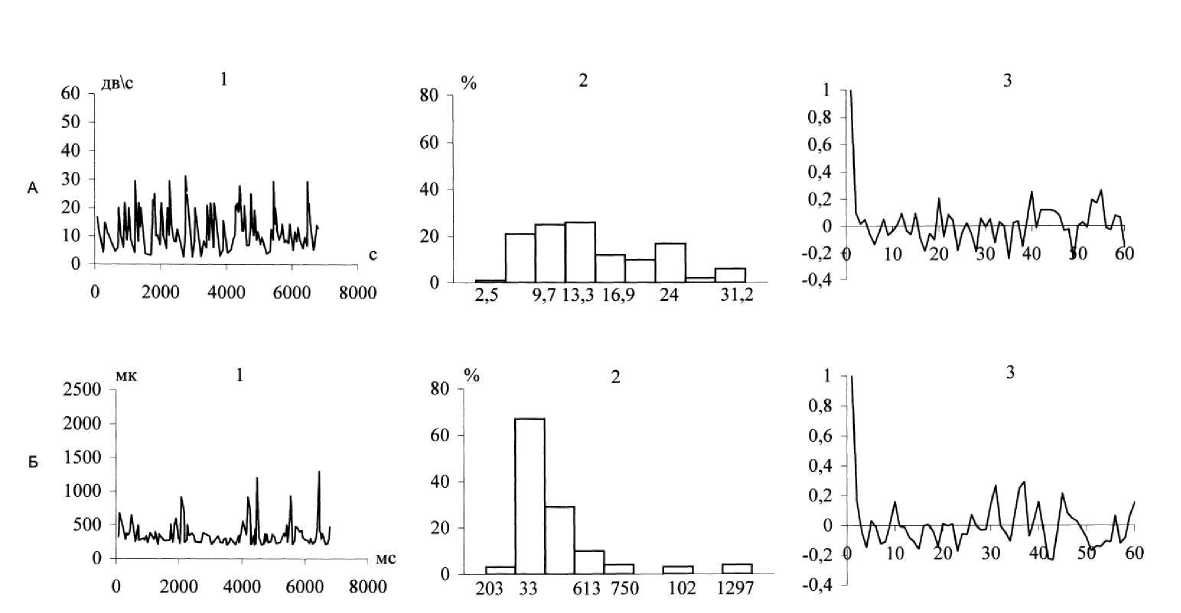

Индивидуальные данные испытуемой Г. 10 лет свидетельствуют о том, что частота тремора у ее составляет 13,03±0,65 дв/с и в ходе выполнения пробы меняется несущественно (от 10 до 20 дв/с), обнаруживая, однако, несколько пиков до 20-30 дв/с (рис. 4,А-1). При гистографическом анализе распределения частот тремора, выяснено, что минимальные (2,5 дв/с) и максимальные (31,2 дв/с) наблюдаются достаточно редко, тогда как основные значения частоты физиологического тремора составляют диапазон от 6,1 до 24 дв/с. В результате кривая распределения частот (с модой 13,3 дв/с) не имеет ярко выраженной вершины (рис. 4,Б-2) и характеризует высокую вариативность показателей. Анализ автокорреляционной функции изучаемого показателя выявил у данной испытуемой относительно слабую (r1=0,09) связь изучаемых смежных показателей (рис. 4,В-3), что также свидетельствует о повышенной вариативности частоты физиологического тремора.

Рассмотрение индивидуальных данных испытуемой Г. 10 лет выявило низкоамплитудный характер кривой величин амплитуд, с немногочисленными невысокими пиками (рис. 4,Б-1). Это подтверждается и характером распределения амплитуд физиологического тремора, которому свойственно преобладание низкоамплитудных волн, в результате чего гистограмма левосимметрична и одновершинна с модой 0,33 мм (рис. 4,Б-2). Анализ волнообразной кривой автокорреляционной функции у данной испытуемой выявил

Рис. 3. Частотные (А) и амплитудные (Б) показатели физиологического тремора, представленные в виде интервалограмм (1), гистограмм распределения (2) и автокорреляционной функции (3) испытуемого Т. 10 лет

Рис. 4. Частотные (А) и амплитудные (Б) показатели физиологического тремора, представленные в виде интервалограмм (1), гистограмм распределения (2) и автокорреляционной функции (3) испытуемого Г. 10 лет относительно низкую количественную характеристику АКФ (r1=0,156), свидетельствующую о слабой связи изучаемых смежных амплитудных показателей (рис. 4,Б-3). В масштабе всей статистической выборки испытуемых-девочек, как и в опытах с мальчиками также была зарегистрирована отрицательная связь между частотой тремора и временем выполнения данной пробы (r=-0,706, Р<0,01).

Таким образом, на фоне явно различающихся показателей силы мышц рук и ВЗМР (произвольные движения) параметры физиологического тремора рук (непроизвольная мышечная активность) у мальчиков и девочек 9-10 лет практически идентичны, в чем просматривается определенное подтверждение нашей рабочей гипотезы.

Заключение. Возрастной период второго детства, характеризующийся становлением функций центральной нервной системы как основного комплекса управления опорнодвигательным аппаратом, имеет ряд особенностей, обусловленных полом испытуемых. Именно в этот период достаточно четко видны естественные половые различия в произвольно управляемой двигательной деятельности, связанной с проявлением мышечной силы рук и скорости моторных реакций, более успешно выполняемые мальчиками. Непроизвольные движения рук в виде физиологического тремора, в большей степени обусловленного функциями экстрапирамидной системы управления, по крайней мере по основным (амплитудно-частотным) параметрам, половых различий не обнаруживают.

Tver State University

The period of the second childhood, which is characterized by the formation of the central nervous system functions as a complex of control for the locomotor apparatus, has a number of sexual peculiarities. “Natural” differences are seen, in particular, in voluntary locomotor activity connected to an expression of muscular strength of arms and speed of motor reactions, better carried out by boys. Involuntary movements of arms in the form of physiological tremor are caused, in greater degree, by functions of extrapyramidal control system and do not show sexual differences by basic (amplitude-frequency) parameters.