К вопросу об интенсивности корневых систем цветочно-декоративных растений

Автор: Петухова Людмила Владимировна, Степанова Елена Николаевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности корневых систем некоторых цветочно-декоративных видов. У всех изученных растений кистекорневая интенсивная корневая система, даже при наличии главного корня. У многолетников главный корень отмирает рано. У дву- и однолетников придаточные корни преобладают над системой главного корня.

Интенсивная корневая система, кистевая корневая система, главный корень, придаточные корни, анатомическая структура

Короткий адрес: https://sciup.org/146279484

IDR: 146279484 | УДК: 58.581.41

Текст научной статьи К вопросу об интенсивности корневых систем цветочно-декоративных растений

В настоящее время существует большое разнообразие цветочнодекоративных растений. Из большого числа декоративных природных таксонов были отобраны виды, поведение которых в культуре в большей мере отвечает необходимым требованиям. Это как правило короткокорневищные или кистевые жизненные формы, медленно разрастающиеся, устойчивые, не требующие ежегодной пересадки и регулирования. У каждой жизненной формы есть свои особенности, обеспечивающие лучшую приспособленность к условиям обитания. Нам показалось интересным выяснить некоторые общие закономерности в структурно-морфологических особенностях прежде всего корневой системы, от развития которой зависит и развитие надземных частей.

Следует отметить, что у кистекорневых и короткокорневищных растений корневая система интенсивная. Интенсивность - это степень заполненности корнями объема почвы, занимаемой растением, и, соответственно, ее использования. Количественных определений интенсивности нет. Общих данных и не может быть, так как большое влияние на развитие корневой системы оказывают внешние условия, и у растений одного и того же вида количественные показатели могут резко различаться. Однако общие закономерности установить можно.

Одним из примеров растений с интенсивной корневой системой может служить посконник пурпурный (Eupatorium purpureum L.), побеги которого достигают в высоту до 2 м. Каждый монокарпический побег в основании имеет зону укороченных междоузлий, где боковые почки трогаются в рост. В итоге образуется плотная компактная куртина с огромным числом придаточных корней, которые интенсивно ветвятся в течение всей жизни, образуя питающие корни сначала в верхних слоях почвы, а затем, с возрастом, в более нижних. Годичные приросты корневища достигают 2-3 см. таким образом, корневая система - высокой степени интенсивности. В 1 см3 можно насчитать более 200 окончаний корней разных порядков. Разделить такую куртину для размножения и омоложения очень трудно (рис. 1).

Рис. 1 . Часть корневой системы посконника пурпурного

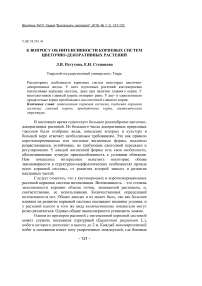

Рис. 2. Поперечный срез придаточного корня посконника пурпурного: 1 - флоэма, 2 - камбиальная зона, 3 - ксилема, 4 - центральная паренхима, 5 - кора

Придаточные корни имеют типичное строение с четко выраженной центральной паренхимой и сравнительно большим числом архов в первичной структуре (рис. 2).

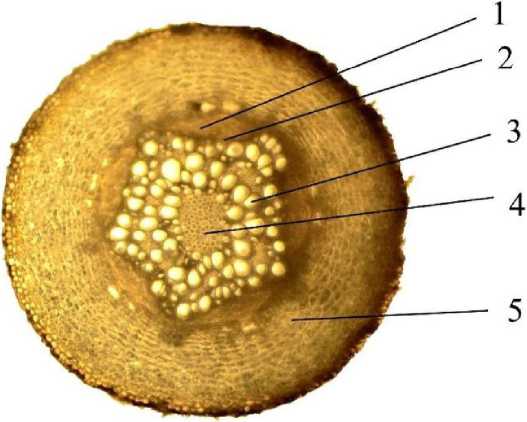

Рис. 3 . Этапы формирования интенсивной корневой системы гелиопсиса шероховатого: а - ювенильного растения, б - молодого вегетативного растения 1-го года жизни, в - парциаль куртины генеративного растения, г - парциаль куртины генеративного растения, д - интенсивное боковое ветвление придаточных корней

Менее компактной, но также интенсивной, формируется корневая система у гелиопсиса шероховатого {Heliopsis helianthoides (L.) Sweet var. scabra (Dunal) Fernald). У ювенильных и молодых вегетативных растений 1-го года сохраняется главный корень. Однако, очень рано на гипокотиле и в семядольном узле формируются придаточные корни. В этом же узле закладываются и первые почки возобновления. Уже в первый год развития главный корень теряется среди придаточных, которые отличаются большей длиной и диаметром. На втором году жизни главный корень отмирает. Число побегов ежегодно увеличивается. Подземная часть монокарпических побегов с зоной возобновления - короткая, 1-2 см. В основании каждого побега - три сближенных узла с чешуевидными листьями, где закладываются придаточные корни. Таким образом, на коротком приросте их б - 8.

Через несколько лет образуется многопобеговая куртина с большим числом придаточных корней, интенсивно ветвящихся почти от основания (рис. 3).

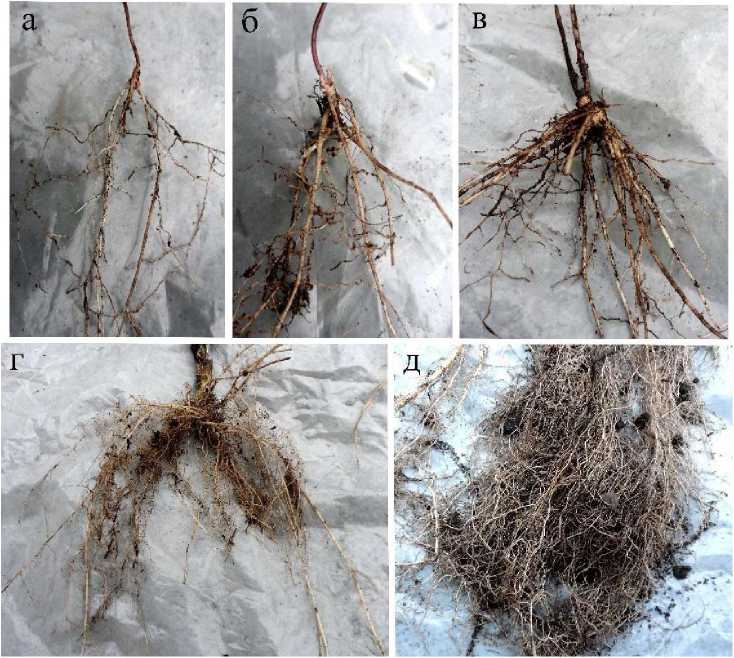

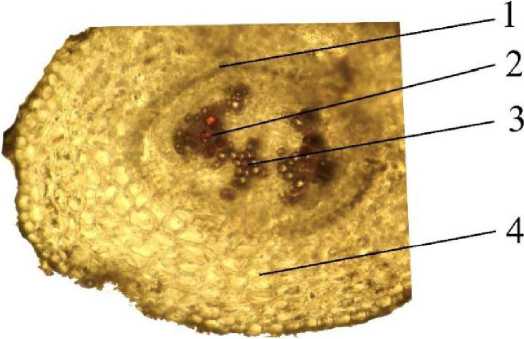

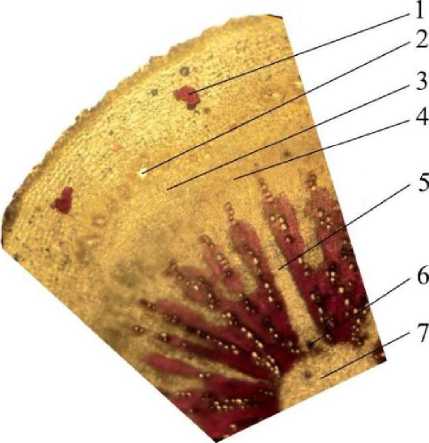

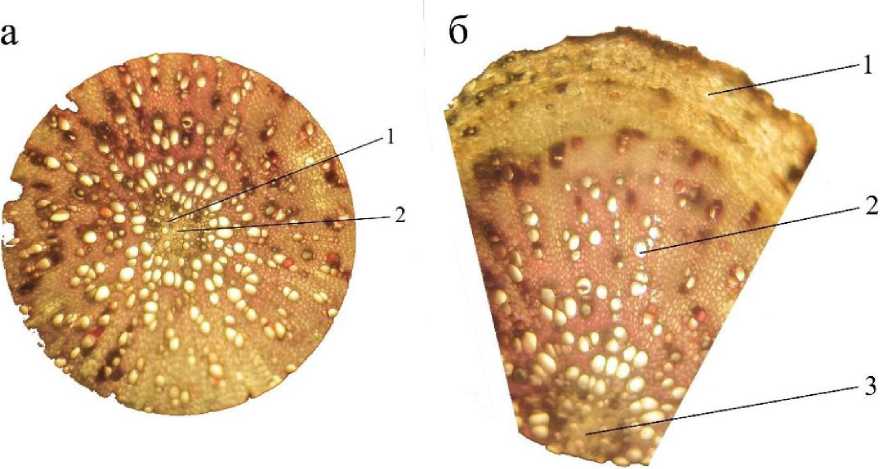

Анатомическая структура главного и придаточных корней, как и у большинства растений (Петухова, Степанова, 2015) так же отличается. Главный корень - диархный, дифференциация метаксилемы доходит до центра Первичная кора - сохраняется при вторичных преобразованиях (рис. 4). Придаточные корни -полиархные. Четко выражены центральная паренхима. Во вторичной флоэме отмечены редкие группы склеренхимных волокон и большое количество млечников (рис. 5).

Рис. 4 . Часть поперечного среза главного корня гелиопсиса шероховатого: 1 - эндодерма, 2 - вторичная ксилема, 3 - первичная ксилема, 4 - первичная кора

Рис. 5 . Часть поперечного среза придаточного корня гелиопсиса шероховатого: 1 - склеренхима, 2 - млечник, 3 - флоэма, 4 - камбиальная зона, 5 - первичный радиальный луч, 6 - первичная ксилема, 7 - центральная паренхима

У рудбекии гибридной (Rudbeckia hybrida Hort.) главный корень сохраняется и на второй год жизни. Число придаточных корней в онтогенезе постепенно увеличивается. В первый год жизни их может быть 20 и более. Они закладываются на гипокотиле и в нижних узлах монокарпического побега, ветвятся от основания. Уже в первый год жизни их диаметр значительно превышает размеры главного корня, который так же интенсивно ветвится.

На второй год жизни в пазухах нижних листьев закладываются почки возобновления, развитие которых стимулируется образующимися придаточными корнями, интенсивно ветвящимися в верхнем слое почвы. В зависимости от степени развития корней растение может быть двулетним или многолетним (рис. 6).

Рис. 6 . Внешний вид корневой системы генеративного растения рудбекии гибридной 2-го года жизни

Придаточные корни - три-тетрархные, с хорошо выраженной центральной паренхимой, с возрастом одревеневающей.Во вторичной коре встречаются млечные ходы (рис. 7).

У однолетних декоративных растений (например, космея дваждыперистая - Cosmos bipinnatus Cav.) не смотря на наличие главного корня, корневую систему можно считать кистевой, поскольку придаточные корни формируются на гипокотиле, мощнее боковых на главном, достигают в диаметре до 3 мм. Тогда как самые первые в основании главного корня боковые-1,7 - 1,8 мм. И боковые, и придаточные корни ветвятся по всей длине до 3 - 4 порядка (рис. 8).

Рис. 7 . Фрагмент поперечного среза придаточного корня рудбекии гибридной: а - зона ксилемы: 1 - первичная ксилема, 2 - центральная паренхима; б - часть поперечного среза по радиусу: 1 - млечник, 2 -вторичная ксилема, 3 - центральная паренхима

Рис. 8 . Внешний вид корневой системы космеи дваждыперистой. Главный корень - диархный, метаксилема находится в центре. Придаточные -тетрархные, с хорошо выраженной крупноклетной центральной пренхимой.

Таким образом, все изученные цветочно-декоративные растения имеют кистекорневую жизненную форму с интенсивной корневой системой, с придаточными корнями, ветвящимися от основания и располагающимися на разных уровнях в почве. Постоянное заложение новых придаточных корней, обновление корневой системы стимулируют образование новых побегов. В свою очередь новые побеги вызывают формирование новых придаточнх корней. Все это обеспечивает достаточно болльшую продолжительность жизни растений.

Об авторах:

ПЕТУХОВА Людмила Владимировна - кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры ботаники, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 170100, ул. Желябова, д. 33, e-mail: Petuchova.LV @mail.ru

Петухова Л.В. К вопросу об тинтенсивности корневых систем цветочно декоративных растений / Л.В. Петухова, Е.Н. Степанова // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2018. № 1. С. 131-137.

Список литературы К вопросу об интенсивности корневых систем цветочно-декоративных растений

- Петухова Л.В., Степанова Е.Н. 2015. Разнообразие анатомической структуры корней в пределах корневой системы//Вестн. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. № 4. С. 167-172.