К вопросу об интерпретации захоронений некрополя Древнего Мерва

Автор: Михеева Китаева А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

Некрополь Древнего Мерва (II-VII вв. н. э.) - уникальный археологический памятник, расположенный недалеко от современного г. Байрам-Али в Туркмении. Планомерные раскопки этого памятника позволили специалистам-археологам детально изучить погребальный обряд зороастрийского населения Парфии. Помимо захоронений в оссуариях и сосудах-оссуариях, на некрополе были встречены захоронения по обряду трупоположения: в могильных ямах, обложенных жжеными кирпичами, и в гробах цилиндрической формы, которые некоторыми учеными были отнесены к христианскому населению Мерва, так как, согласно Авесте, зороастрийцам запрещалось погребать своих умерших в земле. Есть ли у нас археологические предпосылки для подобного утверждения или мы должны исходить из общей исторической картины Мерва периода раннего средневековья? При исследовании С. А. Ершовым самого южного холма некрополя были обнаружены четыре надписи квадратным еврейским письмом на сосудах-оссуариях.Могла ли часть некрополя принадлежать иудейской общине Мерва или это все же единичные случаи захоронения иудеев на зороастрийском кладбище? Вполне вероятно, что религиозная система в древнем Мерве была такова, что позволяла соседство на одном некрополе зороастрийских погребений и погребений иноверцев.

Парфянское и сасанидское время, парфия, некрополь древнегомерва, зороастрийские оссуарии, погребения по христианскому погребальному обряду, керамические гробы цилиндрической формы, надписи квадратным еврейскимписьмом, иудеи

Короткий адрес: https://sciup.org/143163922

IDR: 143163922

Текст научной статьи К вопросу об интерпретации захоронений некрополя Древнего Мерва

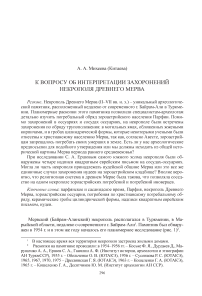

Мервский (Байрам-Алинский) некрополь располагался в Туркмении, в Ма-рыйской области, недалеко о современного г. Байрам-Али1. Памятник был обнаружен в 1954 г. и в этом же году началось его планомерное исследование (рис. 1)2.

Рис. 1. План некрополя Древнего Мерва с указанием года и места работ исследователей ( Ершов , 1959; Дресвянская , 1989)

Некрополь представлял собой семь небольших, но сильно оплывших холмов, расположенных рядом друг с другом. Археологические работы на памятнике показали, что в южной части некрополя располагалась группа наземных погребальных сооружений-наусов3, построенных примерно в одно и то же время – в конце II – начале III в. н. э. Все сооружения были построены из сырцового кирпича, но имели разную архитектурную планировку. На раскопах 1, 2, 3, помимо захоронений в оссуариях, сосудах-костехранилищах (хумы, горшки, кувшины), захоронений кучками и массовых и одиночных скоплений костей, были прослежены захоронения в могилах. Сооружение, раскопанное в западной части некрополя (раскоп 4; Кошеленко , 1965. С. 179), использовалось для погребений по обряду трупополо-жения (III‒V вв. н. э.). Когда здание уже было разрушено, на холме, образовавшемся от его остатков, помещали глиняные оссуарии (V‒VII вв.) с маленькими кувшинчиками при них. Наусы в северной группе некрополя, по Кошеленко, – это раскопы 5 и 64, разновременные. Раскопки южного холма (раскоп 6) выявили слои только парфянского времени. Помещение (2,5 × 2,5 м) с суфой было полностью завалено остатками детских костей. На раскопе 5 были выявлены слои только са-санидского времени – V–VII вв. н. э. Помещения науса использовались для захоронения по зороастрийскому обряду в сосудах-костехранилищах. Некоторые наусы имели несколько строительных периодов. Ближе к VI – середине VII в. все наусы забрасываются, стены оплывают и разрушаются, несмотря на это, на некрополе продолжались захоронения в сосудах-костехранилищах и в керамических гробах цилиндрической формы. Следует сказать, что на всех холмах некрополя встречались массовые захоронения в виде беспорядочно лежащих одиночных или наваленных кучами, иногда порубленных тел. Некоторые погребенные были просто брошены в ямы и не закапывались землей. Сопроводительный инвентарь в большей степени зафиксирован при оссуарных погребениях, захоронения в могилах практически все безынвентарные. Захоронений костей животных на некрополе не обнаружено.

Краниологический материал позволил антропологу Т. А. Трофимовой отнести погребенных на некрополе к представителям автохтонного населения Мервского оазиса ( Трофимова , 1959. С. 205‒217).

Помимо захоронений, как считается, по зороастрийскому обряду погребе-ния5, на некрополе были зафиксированы погребения в грунтовых могильных ямах, в могильных ямах, обложенных жженым или сырцовым кирпичом, и в керамических гробах цилиндрической формы. На основании того, что Авеста запрещала зороастрийцам погребать труп умершего в земле, чтобы ее не осквернить, исследователи отнесли вышеуказанные погребения к христианскому населению Мерва. Как подтверждение к данному заключению, на одном из холмов некрополя (раскоп 1) была обнаружена грунтовая могила, перекрытая обожженным кирпичом с намогильником в виде прямого креста (Обельченко, 1969. С. 88). В 1965 г. было вскрыто погребение № 99, сложенное из обожженного кирпича; над головой покойного был зафиксирован кирпич с изображением прямого креста (Дресвянская, 1989. С. 136)6. Кроме этого, при раскопках самого южного холма (раскоп 3) были обнаружены четыре надписи, прочерченные на сосудах-оссуариях квадратным еврейским письмом (Ершов, 1959. С. 179). На основании данных надписей, погребения с намогильником в виде креста и прочерченного на кирпиче креста Дресвянская пришла к выводу, что некрополь принадлежал общинам, идеологически близким друг другу, – христианам, иудеям или манихеям, но не зороастрийцам (Дресвянская, 1989. С. 160). Есть ли у нас археологические предпосылки для такого утверждения или подобные выводы можно сделать, только исходя из общей исторической картины раннесредневекового Мерва?

Остановимся подробнее на «христианских» захоронениях, разделив их по типам: тип 1 ‒ трупоположение в грунтовой могиле (не ранее IV в. н. э; Кошелен-ко , 1965. С. 5). Могила представляла собой прямоугольную яму, заглубленную в грунт платформы на 40–50 см. Сверху яма засыпалась землей до уровня пола. Костяки лежали на спине, руки вдоль тела. Встречена одна могила, в которой лежали сразу два умерших. Ориентация головы на северо-восток или на север. Инвентаря в могиле не обнаружено.

Тип 2. Могильная яма прямоугольной формы, перекрытая сверху сырцовым кирпичом, обозначенная с поверхности воткнутыми в землю обломками толстостенных сосудов ( Ершов , 1959. С. 166). Обнаружена только на раскопе 3 и не связана ни с одним уровнем полов. Скелеты лежали на спине, в вытянутом положении, ориентация головы на юг или на север. Сверху скелеты были прикрыты сырцовыми кирпичами, в четырех случаях положенными плашмя, а в двух – поставленными на ребро, наклонно друг к другу. Инвентаря не обнаружено.

Тип 2а. Могильная яма, перекрытая обожженным кирпичом (Обельченко, 1969. С. 88, 89). Была обнаружена при исследовании верхнего слоя восточного холма (раскоп 1). Кирпичи, поставленные на ребро, образовывали двухскатное перекрытие могилы. Некоторые кирпичи упали, на некоторых кирпичах сохранилась алебастровая замазка. Размеры кирпичей: 34,5 × 36 × 5,5 см; 28 × 29 × 5 см; 30 × 30,5 × 5,5 см. Ориентирована могила с юго-запада на северо-восток. В югозападном конце перекрытия лежали плашмя четыре кирпича, образуя прямой крест, который являлся продолжением двухскатного перекрытия. Длина перекрытия могилы 1,9 м, ширина – 45 см. Длина крестообразной выкладки 55 см, ширина – 0,9 м. В могиле был обнаружен скелет, лежавший на спине, в вытянутом положении, головой на северо-восток. Левая рука скелета была согнута под прямым углом и положена кистью на пояс, правая была согнута в локте и положена кистью на грудную клетку. Череп слегка повернут направо к плечу. Никакого инвентаря в могиле не оказалось.

Тип 3. Могильная яма, обложенная жжеными кирпичами ( Ершов , 1959. С. 170, 171; Кошеленко , 1965. С. 4; Обельченко , 1969. С. 94, 95; Сусенкова , 1969. С. 101, 102; Дресвянская , 1989. С. 136). Планировка могилы следующая: пол выстилался жженными кирпичами, затем на пол на ребро ставились кирпичи, образовывавшие длинные боковые стенки. Сверху могила перекрывалась плашмя жженными кирпичами. С торца могилу закрывали кирпичи, поставленные на ребро. Ориентация могил различная, но преобладала с северо-востока на юго-запад. Иногда могила изнутри и снаружи обмазывалась алебастровым раствором7. Костяк в могиле лежал в вытянутом положении, головой на северо-восток или на восток, иногда на юг; руки вытянуты вдоль туловища, или одна рука на груди, вторая вдоль туловища, или две на груди – варианты различны. Размеры кирпичей обкладки могилы: 32 × 32 × 5–6 см; 33 × 33 × 5–6 см; 32 × 39 × 10 см. Иногда на кирпичах были клейма: клеймо в виде полосы, делящей кирпичи на две части; в виде буквы О; в виде прямой линии. В одной из могил один кирпич, стоявший в изголовье, имел скругленные верхние углы. У другого кирпича было зафиксировано изображение знака прямого креста. Размер кирпича: 33 × 33 × 5 см. Крест был сделан углублением по сырому кирпичу до обжига и находился в верхнем левом углу.

Тип 4. Погребение в нише-подбое. Зафиксировано при раскопках Кошеленко (раскоп 2, Кошеленко , 1965. С. 5, 6). На высоте 30 см от уровня пола вырубалась ниша глубиной до 40 см, высотой 30‒50 см и длиной 1,7 м. Умершего укладывали в нишу, после чего закладывали вертикально поставленными кирпичами и обмазывали глиняной штукатуркой. Погребения были без сопроводительного материала.

Тип 5. Керамические гробы цилиндрической формы (VII в.). Встречены на раскопах 1, 2, 3. Три керамических цилиндра, соединенных вместе, служили гробом для умершего. В длину один цилиндр составлял от 60 до 90 см, диаметр – от 32 до 40 см, толщина стенок 2 см. Открытые концы прикрывались глубокими мисками усеченно-конической формы или иногда просто обожженными кирпичами. При расчистке цилиндров выяснилось, что внутри находился скелет, ориентированный головой на северо-восток. Костяк лежал в сжатом положении, руки согнуты в локтях и сложены крест-накрест на тазе. Ноги сжаты и плотно соединены в коленях. Никакого инвентаря при скелете не было. Ориентация и уровень залегания идентичны погребениям с трупоположениями в грунт.

Погребения в грунтовых могилах, в могилах, обложенных жжеными кирпича-ми8, не связаны ни с одним уровнем полов и, как правило, впускные. Еще одним общим признаком погребений, обложенных жжеными кирпичами, можно считать алебастровую замазку, которой покрывались кирпичи изнутри. Датировка погребений варьирует от II‒III вв. ( Дресвянская , 1989. С. 157) до VI в. ( Обельченко ,

1969. С. 94, 95)9. Керамические гробы цилиндрической формы были зафиксированы только на раскопах 1 и 3 и датируются V‒ серединой VII в. Погребения в нише-подбое было прослежено только на раскопе 2 по одному в помещениях № 1, 3, 4. В помещении № 4 погребение было вырублено не только в западной стене, но было углублено в пол под стеной ( Кошеленко , 1965. С. 5, 6).

Возможно ли интерпретировать данные захоронения как христианские? Аналогий погребению (типу 2а) с намогильником в виде креста нет на территории Средней Азии. На Мервском некрополе были зафиксированы могилы с намо-гильниками ( Дресвянская , 1989. С. 137, 138), но проследить их наличие сложно, так как, по мнению Дресвянской, они могли быть уничтожены временем. Не может считаться убедительной версия о христианском погребении, в изголовье которого был обнаружен кирпич с процарапанным крестом. На некрополе были встречены аналогичные могилы (3 шт.), кирпичи, обращенные внутрь могилы, также имели клейма в виде прямого креста или русской буквы «Т», в виде одной полосы и рядом небольшой подковки, в виде перекрестия или крестообразного знака, в виде буквы Р и в виде кольца. В могильных ямах, сложенных из сырцового кирпича, также были встречены клейма, но в виде отпечатков пяти пальцев руки и в виде «розетки» – отпечатков четырех сложенных щепоткой пальцев левой руки (II‒III вв. н. э.). По мнению А.Б. Никитина, данный крест — это просто маркировка кирпича ( Никитин , 2001. С. 39), подобные маркировки кирпичей широко известны на других памятниках Средней Азии, и трактовались клейма по-разному10, правда, религиозный контекст был предложен только в отношении мервского погребения.

На территории Средней Азии были обнаружены погребения, которые мы точно можем идентифицировать как христианские. В Северной Киргизии, на городище Ак-Бешим ( Кызласов , 1959. С. 231‒233), при раскопках церкви были вскрыты погребения с подбоем и могильная яма, стенки которой были обложены сырцовым кирпичом. Костяки лежали на спине, в вытянутом положении, головой на запад. В одном погребении был обнаружен нательный крест и глазчатые стеклянные бусы, характерные для VII–VIII вв.

В обычной грунтовой могиле было обнаружено захоронение на городском некрополе Красная речка в Киргизии ( Горячева , 1988. С. 62‒75). Сверху могила была покрыта прямоугольными сырцовыми кирпичами. На шее у женщины был зафиксирован нательный крест, голова положена на подушечку. Датировка могилы – середина VIII в. Работы на Краснореченском некрополе были продолжены в 2008 и 2011 гг. ( Торгоев , 2014. С. 323). В одном катакомбном захоронении погребенный лежал на спине, головой на запад. Кости ног были сдвинуты и полностью разворочена грудная клетка. По устному сообщению автора, вероятно, что на усопшем был нательный крест, и при ограблении его сняли с костяка, повредив при этом кости грудной клетки.

Захоронение по обряду трупоположения, головой на запад, было обнаружено на могильнике Дашти-Урдакон (ок. древ. Пенджикента). На шее у девочки был зафиксирован четырехконечный с расширяющимися концами крест ( Беле-ницкий и др. , 1982. С. 217; Распопова , 2014. С. 154‒160)11. Могила датируется VIII в. Информации о конструкции могилы в сообщении автора раскопок нет.

Раскопками на левом берегу Заравшана (недалеко от Самарканда) на некрополе Дурмен было выявлено три захоронения со схожим погребальным обрядом ( Шишкина , 1994. С. 56). Одно из погребений представлено захоронением в деревянном гробу, доски которого были скреплены большими железными гвоздями. Под голову, обращенную на запад, был положен удлиненный (25 × 8 × 4 см) полуобожженный кирпич. Кости погребенного были в полном анатомическом порядке. В области живота умершего был обнаружен нашивной равноконечный крест из тонкого золотого листа. Крест из золота был нашит на одежду и, по мнению автора, указывал на священнический сан погребенного. У остальных двух погребений также были сбитые из досок гробы, специальный кирпич в изголовье, одинаковая ориентация погребальных камер, что дало возможность предположить, что все три погребения были одной конфессии. Датировка погребений – XI в.

При обследовании площадки под застройку общественного здания на площади Регистан (Самарканд), на глубине от 4,5 до 5,5 м, были вскрыты четыре сооружения в виде узких длинных ящиков-лотков, сложенных из жженого кирпича, уложенного плашмя. Длина лотков 192‒195 см, ширина 60‒63 см, высота 40‒45 см. Сверху ящики-лотки были прикрыты крупным жженым кирпичом (42 × 20 × 9 см). Лотки ориентированы с востока на запад. Внутри двух сооружений были расчищены костяки, втиснутые в узкие цисты. Костяки лежали на спине, головой на запад. У одного костяка был прослежен железный наконечник с истлевшей деревянной втулкой, в другом погребении были найдены металлические бляшки типа несторианских крестов. Остальные ящики содержали черный тлен. К северу от ящиков был расчищен пол помещения, украшенный майоликовыми плитками в форме несторианского креста ( Бурякова, Буряков , 1973. С. 209, 210). Датировка сооружений не ранее IX в.

Более поздние погребения были обнаружены еще в 1885, 1886 гг. Н. Н. Пан-тусовым на территории Северной Киргизии, в Семиреченской обл., при раскопках при-Пишпекского и при-Токмакского кладбищ (Пантусов, 1886; 1887. С. 1‒7). На всей территории кладбища были обнаружены надгробные камни, с высеченными на сирийском языке именами усопших и крестами. Камни находились всегда у изголовья, в западной части могилы. Крест и надпись были направлены в сторону востока, датировка погребений – XIII–XIV вв. Могилы имели несколько вариантов внутреннего устройства. Один из вариантов аналогичен захоронению Мервского некрополя – погребение в нише-подбое. На при-Пишпекском кладбище устройство подбоя проводилось с одной или с двух сторон. Усопшего клали в могилу и закрывали ее кирпичом. Встречались, но не массово, и деревянные гробы, но без крышки – они закрывались кирпичом, опиравшимся на проложенные жерди. Во всех случаях усопший укладывался вытянуто на спине, головой на запад. В положении рук имелся ряд вариантов (Кольченко, 2013. С. 81‒83). На при-Токмакском кладбище было вскрыто 34 могилы. В могиле № 32 (XXXII) на шейном позвонке покойника был найден медный крестик. На камнях этого кладбища также изображались кресты (Пан-тусов, 1887. С. 7).

Из приведенных выше примеров захоронений, интерпретируемых как христианские, можно выделить общие признаки для данных захоронений:

-

1. Трупоположение в могильных ямах (техника строительства могильных ям различна) – костяки лежат на спине в вытянутом положении, положение рук имеет варианты.

-

2. Ориентация головы строго на запад, ногами к востоку.

-

3. Костяк находится в деревянном гробу или без гроба. В некоторых погребениях под головой кирпич или подушка (кирпич-подушка).

-

4. Как правило, безынвентарные (не считая нательных и нашивных крестов или предметов украшений).

Вышеприведенная характеристика христианского погребения на территории Средней Азии прослеживается с VII в., не ранее. Если мы рассмотрим классический погребальный обряд христианина, известный нам по письменным источникам (в данном случае мы не рассматриваем первые захоронения христиан Рима в локулах, кубикулах и криптах), то увидим, что обряд почти идентичен: 1) христианина необходимо было похоронить в земле, в деревянном гробу; 2) желательно, чтобы гроб был сделан из досок, а не выдолблен из цельного дерева; 3) покойный укладывался в могилу головой на запад, ногами к востоку; 4) в гроб класть ничего не следует, так как в мирской жизни вещи ему уже не нужны ( Владимирский , 1870а. С. 38‒50; 1870б. С. 46‒55; 1870в. С. 209‒210). Таджикско-персидский поэт X‒XI вв. Фирдоуси в своем эпическом произведении об истории иранского народа «Шахнаме» сообщает о смерти Кесры Нушинравана12:

Труд долог, не ставь усыпальницу, трон,

Сверши христианский обряд похорон… (Фирдоуси, стих 3440, 3450)

Из чего следует, что не нужно строить дахму (наус . – М. А. ) и трон, а по закону Мессии сделай мне могилу ( Фирдоуси , 1989. С. 607). У другого известного арабского историка и философа ат-Табари мы узнаем, что последний Сасанид-ский царь Иездигерд III13 был погребен мервскими христианами в гробу (по одной из версий – в деревянном), в наусе, построенном посреди митрополичьего сада в Мерве. После погребения царя вход в наус замуровали («История» ат-Табари…, 2883). К сожалению, был ли гроб опущен в могилу, просто положен на землю или поставлен на суфу, определить невозможно. Эти сведения относятся к концу VI ‒ середине VII в. ‒ времени, когда Мервский некрополь еще продолжал функционировать.

У погребенных на некрополе не было четкой ориентации положения головы. Можно предположить, что у христиан Мерва это было необязательным. Хотя известно, что еще при Константине Великом в IV в. церковью был установлен особый чин погребения христианина, который регламентировал определенные правила захоронения умершего (Энциклопедический словарь. Т. 24. С. 40‒42). Конечно, надо иметь в виду, что в Мерве основная масса христиан придерживалась несторианского толка вероисповедания, но вряд ли это как-то сказывалось на погребальном обряде.

Прямых аналогий погребениям Мервского некрополя с другими захоронениями на территории Средней Азии, которые мы можем точно интерпретировать как христианские, не обнаружено, поэтому мы не можем точно ответить на вопрос, принадлежали ли мервские погребения христианам, так как устройство могильной ямы – это прежде всего строительный прием, а не одна из сторон погребального обряда. Погребение с намогильником в виде креста – единственное захоронение, которое, вероятно, можно связать с христианством, потому что доказать обратное практически невозможно. Можно предположить, что захоронения в могильных ямах на некрополе Мерва относились к христианам, но только исходя из общей исторической картины Мервского оазиса периода раннего средневековья14. В связи с этим вопрос о принадлежности захоронений по обряду трупоположения христианам для мервских погребений до настоящего времени остается открытым и дискуссионным.

Особо следует отметить керамические гробы цилиндрической формы (тип 5)15. По аналогии с захоронениями в цилиндрах на некрополе Бизацены (соврем. Сфакс) в Тунисе (Cabrol, 1907. P. 730‒733) Обельченко, Сусенкова и Дресвянская отнесли данный тип захоронений к христианскому погребальному обряду. Но Сфак-ские цилиндры – это не цилиндры как таковые, а керамические кувшины из обожженной глины. Автор не сообщает, делались ли подобные кувшины специально для погребений или это случайный способ захоронения, известно точно, что это не массовые захоронения. Аналогичные мервским цилиндры были обнаружены в начале 90-х гг. на поселении Коштепа (Узбекистан, близ города Карши) в полу-подземном архитектурном комплексе второй половины VI – начала VII в. н. э. (Ра-имкулов, 2001. С. 147‒149). В помещении № 3 на полу в разных местах стояли вертикально пять полых цилиндрических изделий с прямыми стенками толщиной 2,5–3 см, диаметром от 32 до 55 см. Вероятно, эти цилиндры там же и делали, так как рядом был обнаружен раздавленный цилиндр из необожженной глины красноватого цвета. И в этом же помещении, рядом с цилиндрами, стоял крупный котел без каких-либо следов огня, по мнению автора раскопок, для замешивания глины. А. Раимкулов относит этот комплекс к христианской общине, проживавшей недалеко от Коштепа, и считает, что данные цилиндры предназначались для погребений умерших христиан, аргументируя тем, что на Мервском некрополе были обнаружены захоронения в керамических цилиндрах, которые, в свою очередь, интерпретируются как христианские. Захоронений в данных цилиндрах в Коште-па не обнаружено, соответственно, их принадлежность и назначение определить сложно. Интерпретация мервских захоронений в гробах цилиндрической формы также затруднительна. Возможно, что это просто один из вариантов погребений, так как на памятнике было встречено захоронение наполовину из обожженного кирпича, наполовину из сосуда цилиндрической формы (Ершов, 1959. С. 168). Можно сказать, что было под рукой, из того и сделали могилу усопшему.

Погребение в терракотовом саркофаге было обнаружено около буддийского комплекса Дальверзин-Тепе ( Пугаченкова , 1971. С. 201). Саркофаг составлен из двух керамических половинок, обжигавшихся в печи. Размеры его ‒ 1,98 × 52 см. Датировка – с I до начала III в. н. э. Скелет лежал на спине, крышки не было, возможно, она была деревянной и истлела полностью. Рядом с саркофагом выявлена светлоангобированная посуда. Автор предположила, что данное захоронение могло принадлежать проживавшим в Бактрии парфянам или парфянским купцам (Там же. С. 202). Конечно, данное захоронение ‒ не полная аналогия мервским гробам цилиндрической формы, но некоторые параллели, как мне кажется, имеются16.

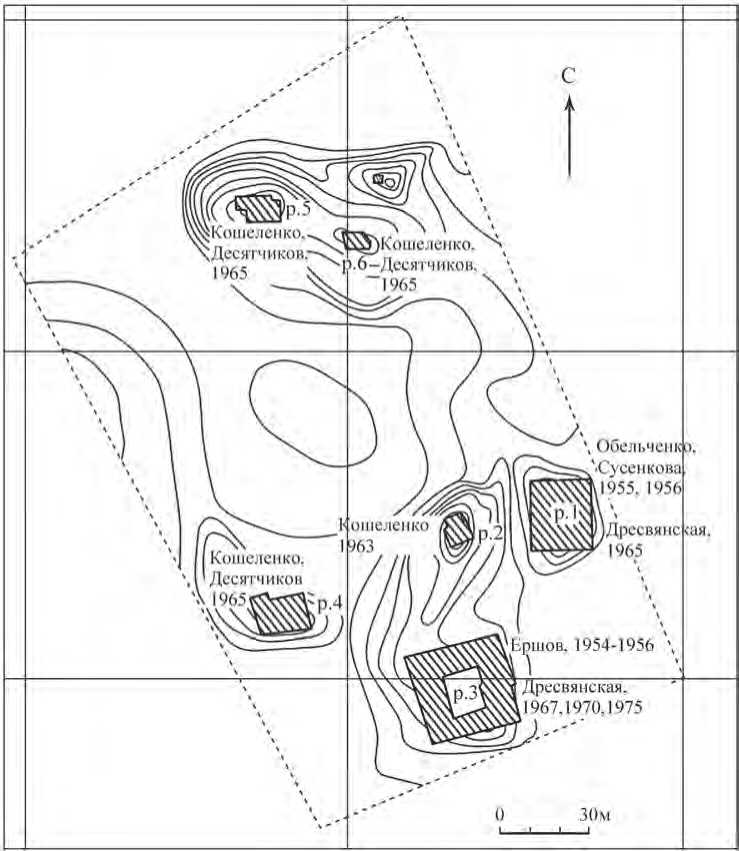

Известно, что Мерв в период Сасанидов был поликонфессиональным городом ( Кошеленко, Гаибов , 2006. С. 361). Помимо зороастрийцев, на его территории проживали представители самых разных конфессий: иудеи, буддисты, христиане. И, как было отмечено выше, на некрополе Мерва были обнаружены оссуарии, на которых квадратным еврейским письмом были прочерчены и процарапаны еврейские имена ( Ершов , 1959. С. 179)17. Две надписи прори-

Рис. 2. Надписи на сосудах-оссуариях квадратным еврейским письмом (VI‒VII вв. н. э.; Ершов , 1959)

сованы на дверцах от оссуариев, третья – на крышке от сосуда-оссуария, четвертая – на донышке сосуда. Ершов датирует надписи VI‒VII вв. (рис. 2). Хорошо читаются два имени: 1 ‒ «Йосеф бар Йаков», 2 ‒ «Ашер» ‒ и переводятся так: 1 – «Иосиф сын Иакова», 2 – «Ашер», что в переводе с иврита означает «Счастливый». Довольно странно встретить типичные иудейские имена на зо-роастрийском кладбище. Что могло заставить иудеев похоронить своих усопших на зороастрийском кладбище?

Нам известно достоверно, что иудеи проживали в Парфии, в Мерве, с начала IV в. ( Zand , 1989. P. 531‒533) и попали они туда благодаря Великому шелковому пути, а также после восстания Бар-Кохбы (132–135 гг. н. э.), когда евреи восстали против римлян, были жестоко подавлены и вынуждены были бежать из Иудеи ( Рвеладзе , 2004. С. 8). Археологические материалы дают нам более раннюю датировку возможного появления иудеев в Мерве18.

Каков же погребальный обряд иудеев? Из письменных источников нам известно (Погребение и траур, 1991), что в Библейский период (X в. до. н. э. – VI в. до н. э.) после наступления смерти покойнику закрывали глаза (Бытие, 46, 4). Еврея можно было только похоронить: Ты прах земной, и в прах возвратишься (Бытие, 23, 19; 25, 9; I Сам., 25, 1). Позже Тора выражает этот же принцип в законе: … и обязательно следует захоронить его (Второзаконие 21:23). Кремация трупа считается страшным грехом и до настоящего времени. Во времена иудейских царей принято было хоронить в семейных склепах. Обычаи, о которых говорится в Библии, практически все сохраняются и в талмудическое время (II в. н. э. – до XVIII в. н. э.). Покойнику закрывали глаза, рот и вообще все лицевые отверстия, для того чтобы воздух не проникал внутрь. Клали на песок или на соль, чтобы он не касался непосредственно земли. Тело обмывалось и натиралось маслом и ароматными веществами – миррой и алоэ. Бальзамировали, вероятно, только знатных людей. Тело облачалось в саван, бедных хоронили в грубой холстине. Обыкновенно хоронили на спине, лицом кверху. Хоронили по большей части в деревянных гробах, сделанных их кедрового дерева, но делались они также из камня и глины. На дне обязательно делали отверстие, чтобы ускорить процесс разложения. В Иерусалиме обыкновенно покойника выносили на Масличную гору на носилках, где гроб изготовлялся из нецементирован-ной каменной плиты со стенками и покрытым землею сверху, но без дна. Иногда на гроб или носилки клали эмблемы того, чем занимался покойный. На гроб клали также ком палестинской земли. Для евреев быть похороненным в земле Палестины считалось облегчением наказаний за грехи (Сангедрин, 46б). Через год, когда мягкие части тела уже сгнивали, гроб доставался из склепа, кости вынимались и натирались вином и маслом. Кости мужчин, по закону, должны были быть собраны мужчинами, кости женщин – женщинами. Затем кости помещались в костехранилища (оссуарии), но не более одного костяка в один оссуарий. Оссуарий тоже мог быть изготовлен из дерева, глины или мягкого камня. Перед новым преданием земле совершался частичный похоронный ритуал. Все дела, связанные с подготовкой к погребению и погребением, выполняло специальное похоронное общество – Хевра кадиша. Ушедших из еврейства хоронили тихо и без знаков почета. Во времена диаспоры евреи хоронили своих усопших просто в земле.

Согласно иудейскому обряду захоронения, иудея первоначально хоронили в склепе в деревянном гробу или без гроба. Через год происходило очищение костей, т. е. перезахоронение «омытых» костей в оссуариях или сосудах-оссуариях.

Еврейские захоронения могли появиться на зороастрийском кладбище в следующих случаях: возможно, ввиду каких-то причин не удалось похоронить умершего на еврейском кладбище, поэтому похоронили на зороастрийском, но для того чтобы выделить, что это были захоронены иудеи, они сделали надпись на оссуариях, на крышке и на донце сосуда.

Второе: если иудей по какой-то причине решил принять зороастризм. В еврейской диаспоре такие случаи бывали. Нельзя утверждать, что иудей принимал другое вероисповедание именно из-за религиозных убеждений, в большинстве случаев это было вызвано крайней жизненной необходимостью. Например, из Талмуда известно, что в Иране некоторые особенности старой практики взимания налогов сохранялись еще при Хосрове I (531–579). Если кто-нибудь не мог уплатить земельный налог, обрабатываемый им участок переходил к тому, кто вносил установленную сумму налога. Уплатив земельный налог за того, кто не мог платить сам, можно было приобрести этого должника в качестве зависимого или раба. Согласно Вавилонскому Талмуду (Трактат «Nedarim» (62b), если иудей объявлял себя зороастрийцем, он мог избежать подушной подати. Христианский епископ и главы иудейских общин сами собирали налоги со своей паствы (Фрай, 2002. С. 313). Приняв зороастризм, внутри семьи, как правило, иудей продолжал соблюдать все свои обычаи, но уже тайно.

Некоторая схожесть иудейского погребального обряда с зороастрийским, вероятно, позволяла иудеям Мерва в единичных случаях хоронить своих единоверцев на зороастрийском кладбище, поэтому говорить о том, что часть некрополя могла принадлежать иудеям, довольно опрометчиво.

Многие специалисты допускают, что, возможно, религиозная система в древнем Мерве была такова, что позволяла соседство на одном некрополе зо-роастрийских погребений и погребений иноверцев ( Мейтарчиян , 2001. С. 80). В отношении иудеев и зороастрийцев мне кажется это вполне вероятным.

Список литературы К вопросу об интерпретации захоронений некрополя Древнего Мерва

- Бадер А. Н., Гаибов В. А., Кошеленко Г. А., 1996. Мервская митрополия//Традиции и наследие христианского Востока. Материалы международной конференции. М. С. 85-94.

- Беленицкий А. М., Маршак Б. И., Распопова В. И., Исаков А. И., 1982. Раскопки древнего Пенджикента в 1976 г.//Археологические работы в Таджикистане. Вып. XVI: 1976 г. Душанбе: Дониш. С. 197-221.

- Бурякова Э. Ю., Буряков Ю. Ф., 1973. Новые археологические материалы к стратиграфии средневекового Самарканда (по раскопкам на площади Регистан в 1969-1971 гг.)//Афрасиаб. Вып. II. Ташкент: Фан. С. 209-211.

- Владимирский В., 1870а. Погребение у древних христиан//Душеполезное чтение. Ч. 1. М.: Катков и К. С. 38-50.

- Владимирский В., 1870б. Погребение у древних христиан//Душеполезное чтение. Ч. 2. М.: Катков и К. С. 46-55.

- Владимирский В., 1870в. Погребение у древних христиан//Душеполезное чтение. Ч. 3. М.: Катков и К. С. 201-209.

- Воронина В. Л., 1952. Строительная техника древнего Хорезма.//Труды Хорезмской археологической экспедиции. Т. 1. М.; Л. С. 87-104.

- Гертман А. Н., 1979. Некоторые особенности маркировки сырцовых кирпичей Средней Азии//Этнография и археология Средней Азии. М. С. 70-73.

- Горячева В. Д., 1988. Город золотого верблюда. Краснореченское городище. Фрунзе: Илим. 115 с.

- Дресвянская Г. Я., 1989. Некрополь Старого Мерва//ТЮТАКЭ. Т. XIX: Древний Мерв/Под ред. М. Е. Массона. C. 122-163.

- Ершов С. А., 1959. Некоторые итоги археологического изучения некрополя с оссуарными захоронениями в районе города Байрам-Али (раскопки 1954-1956 гг.)//Труды Института истории, археологии, и этнографии АН Туркм. ССР. Т. V. Ашхабад: АН ТССР. С. 160-204.

- ЗандМ., 1988. Расселение евреев в Средней Азии в древние времена и в раннем Средневековье//Пеамим. № 35. С. 4-11.

- «История» ат-Табари: избранные отрывки/Пер. с араб. В. И. Беляева. Ташкент: Фан, 1987. С. 24-30.

- Клевань А., 1976. Еврейская надпись из Средней Азии//Иеда-ам. 18.

- Клевань А., 1979. Еврейские надписи на оссуариях, найденных в Центральной Азии//Кадмонийот, 1979. Т. 12. № 2-3. С 91-92 (на яз. иврит)

- Кольченко В. А., 2013. Кара-Джигачское (При-Пишпекское) средневековое кладбище (археологический аспект)//I Пасхальные чтения. Традиции дружбы народов России и Средней Азии на протяжении веков: сб. материалов. Бишкек: Инф.-издат. центр Бишкекской и Кыргызстанской епархии. С. 81-83.

- Кошеленко Г. А., 1965. Отчет о раскопках некрополя древнего Мерва в 1963 г.//Архив ИА РАН. Р-1, № 2884, 2884a.

- Кошеленко Г. А., Гаибов В. А., 2006. Мерв в период Сасанидов: на перекрестке культур//Этнокультурное взаимодействие в Евразии. Кн. 1. М.: Наука. С. 356-362.

- Литвинский Б. А., 1983. Погребальные сооружения и погребальная практика в Парфии (к вопросу о парфяно-бактрийских соответствиях)//Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в Древности. М.: Наука. С. 81-122.

- Мейтарчиян М. Б., 2001. Погребальные обряды зороастрийцев. М.: Летний сад. 248 с.

- Наймарк А. И., 1996. Следы еврейской культуры в Согде//Вестник еврейского университета. Вып. 1 (11), 1996. С. 75-83.

- Никитин А. Б., 2001. К истории христианства в Мерве//Пилигримы. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 39-41.

- Носовский М., 2005. Бухара, Самарканд и далее. Очерки по истории бухарских евреев и других еврейских общин Востока. Нью-Йорк: Центр «Рошнои». С. 27.

- Обельченко О. В., 1969. Некрополь Древнего Мерва (материалы раскопок 1955 г.)//ТЮТАКЭ. Т. XIV. С. 86-99.

- Пантусов Н. Н., 1886. Христианское кладбище близ города Пишпека (Семиреченской области) в Чуйской долине//Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического общества. Т. 1: 1886. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. С. 74-83.

- Пантусов Н. Н., 1887. Описание при-Пишпекского христианско-несторианского кладбища . СПб. 7 с.

- Погребение и траур//Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. Т. 12. М.: Терра, 1991. С. 604-609.

- Пугаченкова Г. А., 1971. Новое в изучении Дальверзин-тепе (К истории бактрийско-кушанской городской культуры)//СА. № 4. С. 186-203.

- Раимкулов А. А., 2001. Христианские погребальные цилиндры из Коштепа Нахшабского//История материальной культуры Узбекистана. Вып. 32. Ташкент: Фан. С. 147-149.

- Распопова В. И., 2014. Христиане в Пенджикенте в VIII в.//Археология древних обществ Евразии: хронология, культурогенез, религиозные воззрения: памяти Вадима Михайловича Массона. СПб.: ИИМК РАН: Арт-Экспресс. С. 154-160. (Труды ИИМК РАН; т. XLII.)

- Ртвеладзе Э. В., 2004. Евреи-иудаисты в доисламской Средней Азии//Евреи в Средней Азии: вопросы истории и культуры: сб. науч. ст. Ташкент: Фан. С. 5-12.

- Сусенкова Р. С., 1969. Некрополь Древнего Мерва (материалы раскопок 1956 г.)//ТЮТАКЭ. Т. XIV. С. 100-108.

- Толстов С. П., 1948 Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М. С. 94

- Торгоев А. И., 2014. Тань-Шанская археологическая экспедиция: основные итоги работ 2007-2013 годов//Экспедиции. Археология в Эрмитаже. СПб.: Славия. С. 311-330.

- Трофимова Т. А., 1959. Черепа из оссуарного некрополя возле Байрам-Али (Южная Туркмения)//Труды института истории, археологии и этнографии АН Туркм. ССР. Т. V. Ашхабад: АН ТССР. С. 205-217.

- Филанович М. И., 1961. Сырцовые кирпичи с клеймами древнего Мерва. Известия АН ТуркмССР, сер. Общественных наук. Вып. 1. С. 43.

- Фирдоуси А., 1989. Шахнаме. Т. VI: От начала царствования Йездгерда, сына Бахрама Гура, до конца книги/Пер. Ц. Б. Бану-Лахути, В. Г. Берзнева. М.: Наука. 639 с.

- Фрай Р., 2002. Наследие Ирана. М.: Вост. лит. РАН. 463 с.

- Шишкина Г. В., 1994. Несторианское погребение в Согде самаркандском//Из истории древних культов. Христианство/Под ред. Л. И. Жуковой. Ташкент: Гл. ред. энцикл. С. 56-58.

- Энциклопедический словарь. Т. 24/Под ред. И. Е. Андреевского. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1898. С. 40-42.

- Cabrol F., 1907. Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie. T. I. Paris: Letouzey et Ané.

- Koshelenko G., Bader A., Gaibov V., 1995. The Beginnings of Christianity in Merv//Iranica Antiqua, Vol. XXX. P. 55-70.

- Zand M., 1989. Bukharan Jews//Encyclopedia Iranica. Vol. IV, Fac. 5. New York; London. P. 530-545.

- Livshits V., Usmanova Z. I., 1994. New Parthian Inscriptions from Old Merv//Irano-Judaica III. Jerusalem. P. 103-104.