К вопросу об инвестировании проектов ГЧП для социально-экономического развития региона

Автор: Мельниковская А.О., Юдин Д.С.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 4 (154), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию ключевых аспектов инвестирования в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) как инструмента социально-экономического развития регионов России. В статье рассматриваются теоретические особенности и практические вызовы привлечения инвестиций в региональные проекты ГЧП. Анализируются необходимые критерии отбора частных партнеров, основные этапы мобилизации финансовых ресурсов, роль банковского сектора и существующие барьеры в финансировании инфраструктурных инициатив. В контексте реализации национальных проектов и необходимости адаптации к современным экономическим условиям, подчеркивается важность совершенствования механизмов инвестирования в ГЧП, развития нормативноправовой базы и формирования эффективных моделей взаимодействия всех участников для стимулирования регионального роста и повышения качества жизни населения.

Региональная экономика, государственно-частное партнерство, национальные проекты, проекты ГЧП, инвестирование, механизмы привлечения инвестиций, взаимодействие бизнеса и государства

Короткий адрес: https://sciup.org/148331847

IDR: 148331847

Текст научной статьи К вопросу об инвестировании проектов ГЧП для социально-экономического развития региона

Реализация национальных проектов в Российской Федерации, направленных на кардинальное улучшение качества жизни граждан и прорывное развитие ключевых отраслей экономики, ставит перед государством амбициозные задачи. Как подчеркивается в Указе Президента Российской Федерации от 07

ГРНТИ 06.56.31

EDN VEHIQE

Алена Олеговна Мельниковская – старший преподаватель кафедры государственного и территориального управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета. ORCID 0009-0002-6646-1929

Дмитрий Сергеевич Юдин – кандидат экономических наук, доцент, декан факультета информатики и прикладной математики Санкт-Петербургского государственного экономического университета. ORCID 0000-0002-1429325X

мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», достижение поставленных целей, особенно в части создания и модернизации масштабной инфраструктуры – транспортной, социальной, цифровой – требует мобилизации значительных ресурсов, как бюджетных, так и внебюджетных.

В условиях современных вызовов, включая глобализацию, цифровизацию и растущие требования к устойчивости, необходимость повышения эффективности управления социально-экономическим развитием регионов становится первостепенной задачей. Это обуславливает потребность в новых, более гибких и адаптивных подходах к сотрудничеству между государством и частным сектором, где государственно-частное партнерство (ГЧП) выступает одним из ключевых инструментов, способных обеспечить баланс интересов и достижение стратегических целей. «С постановкой актуальных целей развития практика ГЧП как бы переходит на новый уровень своей реализации» [3, с. 7].

Методические основы и значимость реализации проектов ГЧП

Эффективное применение инструментов регионального развития, включая государственно-частное партнерство, напрямую связано с достижением целей, поставленных в рамках национальных проектов и стратегических документов федерального уровня. Механизмы инвестирования в проекты ГЧП должны быть выстроены таким образом, чтобы способствовать реализации этих приоритетов и обеспечивать синергию между государственными программами и частными инициативами. Особую значимость проекты ГЧП приобретают на региональном уровне, где они становятся драйверами социально-экономического развития, способствуя созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктурной обеспеченности и повышению инвестиционной привлекательности территорий. Успешное взаимодействие в рамках ГЧП позволяет обеспечить баланс интересов общества, бизнеса и государства, способствуя достижению стратегических целей экономического роста и социального благополучия.

Современные механизмы ГЧП в России формировались на фоне сложной эволюции взаимодействия бизнеса и государства. Пройдя через различные этапы, от доминирования отдельных бизнес-групп до становления более формализованных и прозрачных отношений, сегодня это взаимодействие все чаще приобретает характер взаимозаинтересованного сотрудничества, особенно в условиях новых вызовов [1]. Это создает благоприятную почву для развития и совершенствования инструментов ГЧП. Однако успешная реализация таких проектов невозможна без глубокого понимания механизмов привлечения инвестиций, критериев отбора частных партнеров и специфики взаимодействия всех участников. Поэтому анализ теоретических и практических аспектов инвестирования в проекты ГЧП, особенно в контексте их вклада в достижение целей национальных проектов, представляет собой актуальную научную и прикладную задачу.

Инфраструктурные проекты сопряжены с высокими затратами, отличаются значительными сроками окупаемости. Масштаб этих затрат значителен: например, для достижения целевого показателя развития инфраструктурных отраслей с текущих 3% до 5% ВВП потребуется порядка 27 трлн рублей инвестиций в течение шести лет. В целом, общий объем требуемых российской экономике инвестиций на период до 2035 года оценивается в 11 трлн рублей, включая бюджетные и частные инвестиции, в том числе реализуемые в формате ГЧП [3, с. 10]. Частного партнера для участия в проекте следует выбирать с учетом этих характеристик. Прежде всего, он должен обладать значительными финансовыми средствами, которые обычно имеются у очень крупных компаний. Поэтому для финансирования инфраструктурных проектов регионального уровня часто привлекаются кредитные организации, например Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Иногда эту задачу выполняют коммерческие банки и другие финансово-кредитные организации.

Банковский сектор играет многогранную роль в финансировании инфраструктурных проектов, в том числе реализуемых в формате ГЧП. Банки могут выступать как агенты по перечислению средств, так и, при определенных условиях, аккумуляторами частных инвестиций [4]. Для повышения их заинтересованности в долгосрочных инфраструктурных вложениях важно развитие механизмов, таких как проектное финансирование в рамках ГЧП, где банки получают государственные гарантии, разделяя при этом часть рисков. Изучение критериев отбора участников и этапов привлечения средств в проекты ГЧП должно учитывать эту специфику банковского участия.

Стоимость проекта должна быть достаточно высокой, чтобы его могли финансировать международные и национальные финансовые организации. Стоимость проектов, которые реализуются в российских регионах, как правило, невысока. Однако, коммерческие банки в большинстве своем не имеют возможности предоставить длительное финансирование таких проектов, что обусловлено отсутствием достаточного объема ресурсов. Это говорит о сложности решения проблемы, связанной с финансированием проектов регионального уровня.

Одной из существенных проблем при финансировании долгосрочных инфраструктурных проектов, в том числе через ГЧП, является необходимость предоставления значительного обеспечения по кредитам. Развитие механизмов, позволяющих осуществлять кредитование под залог активов самого проекта (например, акций проектной компании, прав на земельный участок), без требования дополнительного обеспечения, могло бы существенно облегчить привлечение банковского финансирования для региональных инициатив. Таким образом, проблема финансирования масштабных проектов оказывается относительно проще разрешимой, чем финансирование региональных.

Финансовое обеспечение проектов ГЧП для социально-экономического развития региона

Важно отметить, что сложности с привлечением инвестиций в проекты ГЧП обусловлены не только финансовыми аспектами, но и определенными системными проблемами на федеральном уровне. Сложилась парадоксальная ситуация: при огромной востребованности ГЧП в экономике, Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» почти ничего не говорит о роли партнерских отношений в процессе стратегирования и о роли частного капитала как источника целеполагания. С другой стороны, Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации…» не содержит достаточных указаний на роль и специфику использования ГЧП для реализации задач, заявленных в системе национального целеполагания.

Отсутствие в ФЗ-172 прямого указания на ГЧП как необходимый механизм осуществления основных задач, представленных в стратегиях, также осложняет процесс. Это создает определенные барьеры и требует совершенствования нормативно-методической базы для более тесной увязки практики ГЧП с системой национального целеполагания [3]. Поэтому, подготавливая проект к реализации в регионе, необходимо, прежде всего, решить задачу выбора инструментов привлечения заемного капитала, которые представляют собой совокупность средств, предназначенных для привлечения заемного финансирования с целью успешной реализации проекта.

Стоит отметить, что частный партнер региона в проекте должен уметь эффективно управлять его финансовыми потоками. Именно это должно быть одним из основных конкурентных преимуществ участника проекта со стороны частного сектора. Обеспечить успех и эффективность проекта позволит именно грамотное финансовое управление им. При этом должна поддерживаться финансовая конкурентоспособность не только самого проекта, но и регионального партнера со стороны частного сектора, реализующего его. В данном случае, под финансовой конкурентоспособностью частного инвестора – участника проекта понимается его способность создавать финансовые потоки проекта и эффективно управлять ими. Следовательно, такая конкурентоспособность тесно связана с реализацией проекта, то есть, при высоком ее уровне, возможности частного партнера успешно реализовать проект намного выше.

Поэтому условие относительно уровня финансовой конкурентоспособности потенциального инвестора необходимо отразить в конкурсной документации. Это должно быть одним из критериев отбора частного партнера. Однако, не стоит забывать о том, что частный инвестор, принимая участие в реализации масштабного проекта с высокими затратами, может столкнуться с проблемой снижения финансовой конкурентоспособности. Ему может не хватить имеющихся ресурсов как для реализации проекта, так и для реализации текущей деятельности. При самом худшем развитии событий проект может закончиться неудачей, а частный партнер стать банкротом. При этом инвестор, управляя финансовой конкурентоспособностью, вынужден использовать заемный капитал.

Если частный партнер входит в проект ГЧП, ему необходимо хорошо понимать свою финансовую тактику, в том числе определиться с финансовыми методами, которые он будет использовать. Выбирая тактику и методы реализации проекта, необходимо учитывать финансовую стратегию частного предпринимателя – участника проекта. Финансирование проекта является процессом, реализация которого обеспечивает проект необходимыми средствами своевременно и в полном объеме, что позволяет эффективно и без задержек осуществлять все его этапы. При этом важно понимать, что проекты ГЧП играют ключевую роль в «расшивке узких мест» национальной экономики, особенно в части модернизации и развития инфраструктурных отраслей, что напрямую способствует достижению национальных целей развития [3].

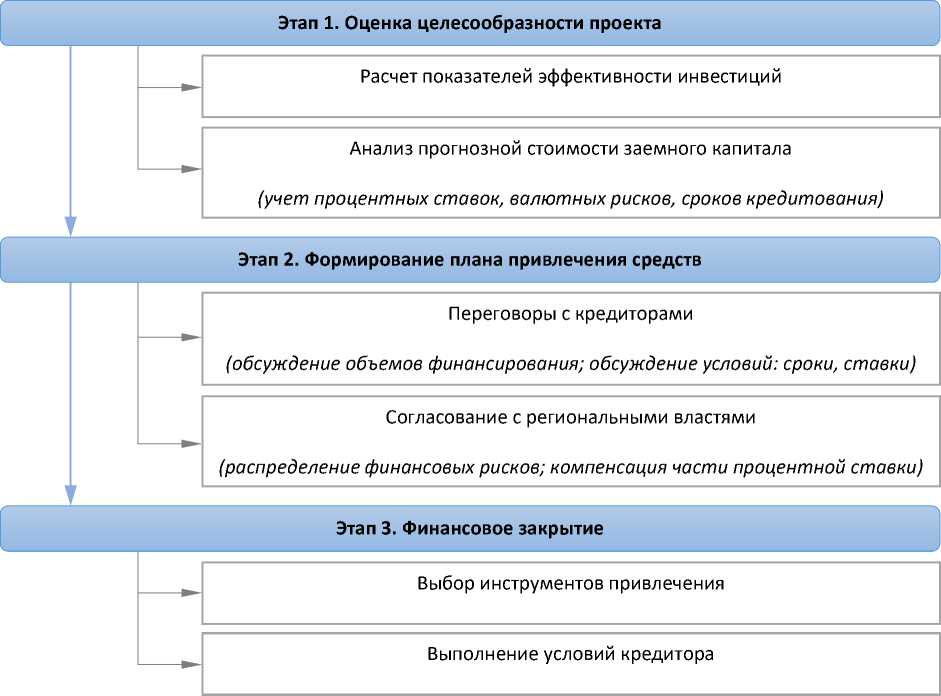

Регион и частный предприниматель, участвующий в проекте, могут предоставить ресурсы для его реализации не только в форме денежных средств, но и в натуральной форме. Ресурсы предоставляются в определенных заранее пропорциях. Также могут использоваться долговые и долевые инструменты финансирования. Основные этапы привлечения средств в проект представлены на рисунке.

Рис. Основные этапы привлечения средств в проект

В укрупненном виде решение о привлечении заемных средств в проект состоит из двух этапов: на первом этапе необходимо выбрать источники финансирования; на втором этапе выбирают инструменты привлечения финансирования.

Привлечь финансовые средства для реализации проекта можно одним из следующих способов: финансировать проект может частный предприниматель – участник проекта, используя собственный капитал и, частично, средства бюджета региона; частный предприниматель, занимающийся реализацией проекта, может привлечь заемный капитал; регион может привлечь заемный капитал; сочетание нескольких способов финансирования.

Финансовые возможности частного партнера во многом определяют успех проекта. Финансовые ресурсы частного предпринимателя – участника проекта можно разделить на две группы: в первую группу входят собственные оборотные средства частного партнера, участвующего в проекте, например, денежные средства и дебиторская задолженность; ко второй группе относятся финансовые ресурсы, которые инвестор может привлечь в короткие сроки (здесь имеются в виду кредитные ресурсы).

Для того, чтобы оценить целесообразность использования заемного финансирования в проекте, прежде всего, следует определить какую сумму частный предприниматель сможет привлечь в ближайшем будущем.

Финансовые средства можно привлекать на финансовом и фондовом рынках, используя соответствующие инструменты: выпуская ценные бумаги, можно привлечь средства на фондовом рынке; привлечь средства на финансовом рынке можно путем получения кредита, используя лизинг, импортное финансирование и факторинг. Вместе с тем, управляя финансовой стороной проекта, необходимо найти правильное сочетание инструментов привлечения финансирования, а также стремиться к их совершенствованию с учетом достоинств и недостатков каждого, а также рыночной ситуации. Источники финансирования делят на внешние и внутренние. Такая их классификация является самой распространенной.

Рассмотрим варианты использования в проектах внешнего финансирования, которое будет привлечено частным предпринимателем – участником проекта (см. табл.). Решить проблему привлечения заемного финансирования в проект можно, используя подходящие для этого инструменты. В международной практике для финансирования проекта часто используются собственные и заемные средства частного предпринимателя – участника проекта, а также на основе проектного финансирования привлекаются заемные средства.

Таблица

Формы проектного финансирования

|

Характеристика |

Финансирование с полным регрессом |

Финансирование без права регресса |

Финансирование с ограниченным правом регресса |

|

Ответственность по кредиту |

Солидарная (частный партнер и проектная компания) |

Исключительно на проектной компании |

Распределенная между участниками (по управляемым рискам) |

|

Стоимость финансирования |

Относительно невысокая |

Достаточно высокая |

Умеренная |

|

Риски для кредитора |

Низкие (регресс на частного партнера) |

Высокие (все риски проекта) |

Умеренные (частично разделены) |

|

Ключевые особенности |

Поручительство частного партнера, быстрое получение кредита возможно |

Классическая форма, для высокорентабельных проектов с конкурентной продукцией |

Каждая сторона принимает определенные обязательства |

Проектным финансированием является форма привлечения внешнего финансирования проектной компанией для реализации проекта. При использовании такой формы финансирования денежные средства возвращаются из полученных от реализации проекта доходов на этапе его эксплуатации. При этом учитываются социальные и экономические условия, сложившиеся в регионе. Большинство проектов финансируются с использованием проектной компании. В этом случае кредитные средства предоставляются не частному инвестору, участвующему в проекте (действующему юридическому лицу), а проектной компании (юридическому лицу), которая создается для реализации проекта и имеет «нулевой» баланс.

Здесь, нужно помнить о том, что проектной компании будет непросто привлечь финансирование, поскольку в начале своего функционирования у нее не будет положительной финансовой истории, что имеет важное значения для кредитной организации, предоставляющей средства, а также не будет и имущества для залога. Для создания капитала проектной компании используются средства участника проекта со стороны частного сектора (иногда и средства региона). При этом, вклад частного партнера в проект не ограничивается только финансовыми ресурсами. Он вкладывает в него и нематериальные активы, например, в виде инноваций. При этом, в соглашении о ГЧП должно быть предусмотрено то, в чем будет заключаться участие и вклад частного инвестора в проект.

В проекте могут участвовать несколько частных инвесторов. При этом, одним из условий кредиторов является то, что этапы проектирования и строительства финансируются частными партнерами из собственных средств, а последующие этапы могут финансироваться с привлечением заемного капитала. Здесь важно понимать, что в проектном финансировании доля заемного капитала достаточно высока, что увеличивает риски кредиторов.

Перечисленные особенности требуют от участников проекта серьезного подхода к подготовке биз-нес-плана, поиску участников, длительной подготовке и началу реализации проекта. Инвестирование в проекты ГЧП на региональном уровне является сложным, но крайне важным процессом для достижения целей социально-экономического развития территорий и вносит вклад в реализацию национальных приоритетов. Успех таких проектов зависит не только от грамотного финансового планирования и выбора инструментов привлечения капитала на уровне конкретного проекта, но и от общего состояния нормативно-правовой и стратегической среды на федеральном уровне. Существующие пробелы в законодательстве, касающиеся интеграции ГЧП в систему стратегического планирования и его роли в достижении национальных целей, создают дополнительные вызовы.

Заключение

Для повышения эффективности механизма ГЧП необходимо дальнейшее совершенствование как региональных практик инвестирования, так и федеральной нормативной базы. Кроме того, важным аспектом является внедрение системы мониторинга и оценки реального вклада проектов ГЧП в достижение поставленных национальных целей, а также развитие более гибких подходов к банковскому финансированию, включая кредитование под залог активов самого проекта.

Государственно-частное партнерство является частью более широкого спектра инструментов долгосрочного взаимодействия бизнеса и государства, направленных на стимулирование инвестиций и экономический рост. Наряду с классическими моделями ГЧП, активно развиваются такие механизмы, как соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и специальные инвестиционные контракты (СПИК) [1]. Подходы к структурированию инвестиций, анализу рисков и выбору партнеров, исследуемые в данной работе, актуальны для всего комплекса этих инструментов.