К вопросу об исходах хронической лучевой болезни

Автор: Байсоголов Г.Д., Лемберг В.К.

Статья в выпуске: S1, 2000 года.

Бесплатный доступ

Приводятся материалы клинического наблюдения и патологоанатомического исследования двух больных хронической лучевой болезнью, которые могут характеризовать два типа исходов заболевания - в гипопластическую анемию и в острый лейкоз. Высказывается предположение, что резко выраженная атрофия лимфатической ткани и полная аплазия сперматогенного эпителия, наблюдавшиеся в обоих случаях, связаны с предшествующим лучевым воздействием, а также развивающиеся при этом гипо- или гиперпластические процессы со стороны кроветворной ткани не являются взаимоисключающими вариантами исходов данного страдания.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169822

IDR: 170169822

Текст научной статьи К вопросу об исходах хронической лучевой болезни

Data of clinical follow-up and pathology anatomical examination of two patients with chronic radiation sickness which can characterise two types of outcome of the disease, such as hypoplastic anaemia and acute leukaemia are given. It is suggested that marked atrophy of lymphatic tissue and complete aplasia of spermatogenic epithelium observed in both cases was associated with preceded exposure to radiation, developing hypo- and hyperplasia of hematopoietic tissue was too a variant of the outcome of the suffering.

В связи с широким развитием атомной энер гетики особую важность приобретают вопросы отдаленных последствий длительного воздей ствия на организм человека различных видов ио низирующего излучения .

К настоящему времени имеется достаточное количество наблюдений , указывающих на уча щение таких заболеваний , как лейкоз и аплас тическая анемия у лиц , подвергавшихся воз действию рентгеновых лучей , радия [6, 7, 8, 10], а также у пострадавших от взрыва атомной бомбы [9, 11].

Однако в литературе практически отсутствуют работы , в которых были бы представлены данные подробного динамического наблюдения за указан ными лицами в сроки от момента лучевого воз действия до наступления тяжелых исходов , осо бенно в сопоставлении с результатами посмертно го морфологического исследования .

Мы наблюдали двух больных , подвергавшихся в прошлом в течение сравнительно длительного времени (6 и 12 месяцев ) воздействию внешнего γ - излучения , значительно превышающего преде льно допустимые дозы ( суммарно 780 и 200 Р ). У одного из обследованных впоследствии развился острый лейкоз , у другого - гипопластическая ане мия .

Ниже приводятся данные этих наблюдений .

Б о л ь н о й Д. начал работать в радиологической лаборатории в возрасте 31 года. При поступлении на работу жаловался только на снижение слуха в связи с перенесенной ранее тяжелой закрытой травмой черепа. В прошлом болел туляремией и малярией. Изменений со стороны внутренних органов не отмечалось. Имело место некоторое общее повышение сухожильных и периостальных рефлексов. В периферической крови наблюдалась умеренная лейкопения (4500 в 1 мм3), в остальном без особенностей.

Первые отклонения в состоянии здоровья вы явились на 4- м месяце от начала работы и зак лючались в умеренной тромбоцитопении (164-124 тыс .). Количество тромбоцитов к концу 6- го месяца уменьшилось до 60-40 тыс .

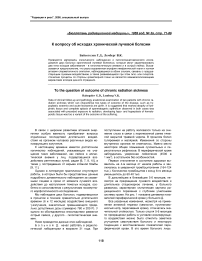

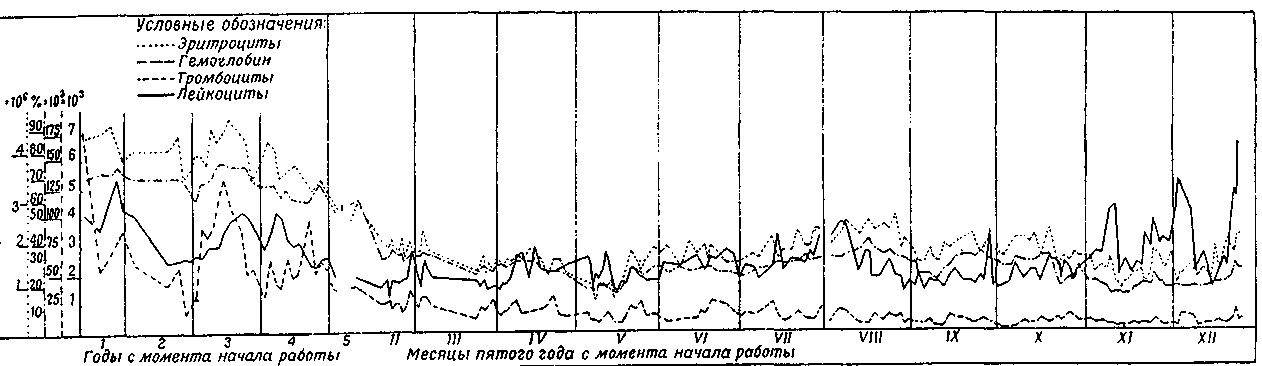

В дальнейшем в ближайшие 5-6 месяцев , не смотря на прекращение лучевого воздействия и длительное стационарное лечение , у больного развилась характерная клиническая картина ра диационного поражения с глубоким угнетением системы крови . На рис . 1 показана динамика пока зателей периферической крови у больного Д .

Все указанные изменения , несмотря на приме нение активной терапии ( камполон , нуклеиново кислый натр , переливания крови ), отличались зна чительной стойкостью . Только спустя 5-6 месяцев по прекращении работы в условиях ионизирующе го воздействия можно было отметить заметное улучшение самочувствия больного и некоторую тенденцию к восстановлению показателей пери ферической крови . В это время больного лишь

" Радиация и риск ", 2000, специальный выпуск

Рис. 1. Больной Д . Динамика показателей периферической крови :

а - количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и содержание гемоглобина; б - абсолютное количество лимфоцитов, нейтрофилов и недифференцированных клеток изредка беспокоили общая слабость и головная боль. Изменений со стороны внутренних органов по-прежнему не выявлялось. Периодически можно было отметить нарастание рефлекторной асимметрии (повышение рефлексов слева). На 4-м году заболевания впервые выявилось снижение мышечного тонуса в левой ноге и нестойкое нарушение проб на координацию в левых конечностях. Сохранялась ахлоргидрия.

В периферической крови только к концу 1- го года содержание гемоглобина и эритроцитов при близилось к исходному уровню ( гемоглобина 70 %, эритроцитов 4,0 млн ). К этому же времени можно было отметить некоторое увеличение количества тромбоцитов , однако лишь на 3- м году заболева ния число их стало , как правило , выше 100 тыс . Существенное нарастание количества лейкоцитов можно было отметить только спустя 2,5 года от момента прекращения работы в условиях ионизи рующего воздействия .

Это улучшение общего состояния продолжа лось около 3 лет , в дальнейшем же ( через 3,5 года после прекращения работы в лаборатории ) само чувствие больного вновь несколько ухудшилось . Усилились головные боли , появилась повышенная утомляемость . В это время у больного на фоне профилактического курса пенициллинотерапии была произведена экстракция зуба . После экс тракции отмечалось умеренное , но продол жительное кровотечение , температура тела не повышалась . В крови число лейкоцитов довольно быстро снизилось до 2600-2400.

С этого момента состояние больного стало по степенно ухудшаться , появилась значительная лабильность пульса , несколько увеличились пе чень и селезенка . В неврологическом статусе от четливой динамики отмечено не было . В перифе рической крови за 4 месяца имело место не которое закономерное снижение содержания ге моглобина ( от 68 до 53%) и эритроцитов ( от 3,8 до 2,3 млн ). Цветовой показатель увеличился до 1,1-1,3; наблюдался резкий анизоцитоз и пойкило - цитоз эритроцитов и появление единичных эрит робластов . Число лейкоцитов было меньше 3000 ( периодически 1100-1600), тромбоцитов - 100-80 тыс . Имела место резкая нейтропения (15-20%).

Спустя 1 месяц после начала ухудшения в пе риферической крови появились единичные мие - лобласты , промиелоциты , а затем ретикулярные клетки и гемоцитобласты . Процентное содержание указанных элементов возрастало , и к концу 4- го месяца от начала ухудшения они уже составляли

30-34% лейкоцитарной формулы . Время кровоте чения по Дуке удлинилось до 5 мин 20 сек - 6 мин 45 сек , баропроба Нестерова стала резко положи тельной .

Пункция грудины , произведенная за этот 4- месячный промежуток трижды ( табл . 1), ука зывала на нарастающую аплазию костного мозга .

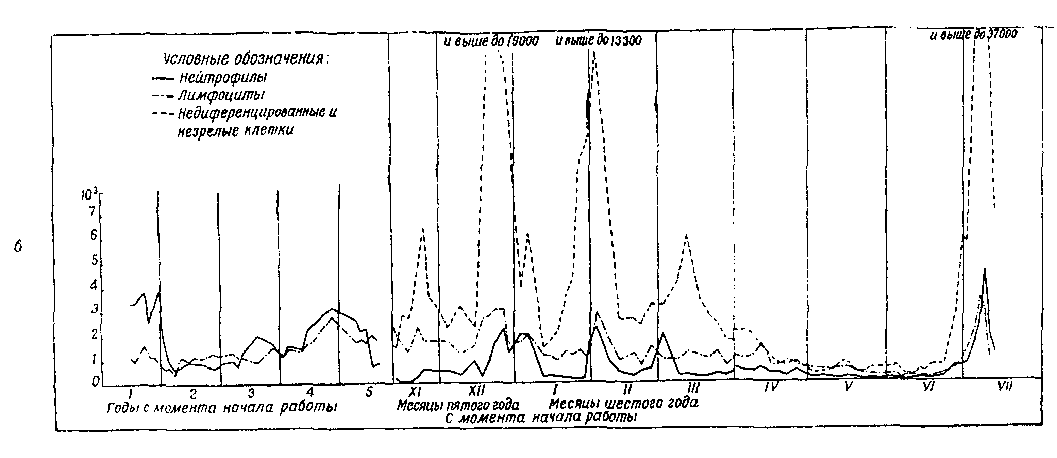

С конца 4- го месяца больного стали беспоко ить тошнота , тупые боли и чувство тяжести в эпи гастральной области . Появилась одышка при дви жениях . Впервые повысилась температура до 3839°. В крови наблюдалось увеличение количества лейкоцитов и недифференцированных клеток . Увеличение печени и селезенки стало более от четливым . В пунктате , произведенном в эти сроки , отмечалась гиперплазия костного мозга ( ядросо держащих клеток 600 тыс .) за счет пролиферации ретикулярных элементов и гемоцитобластов . На рис . 2 ( а , б , в ) приводятся данные исследования стернального пунктата больного Д .

С конца 4- го месяца больного стали беспоко ить тошнота , тупые боли и чувство тяжести в эпи гастральной области . Появилась одышка при дви жениях . Впервые повысилась температура до 3839°. В крови наблюдалось увеличение количества лейкоцитов и недифференцированных клеток . Увеличение печени и селезенки стало более от четливым . В пунктате , произведенном в эти сроки , отмечалась гиперплазия костного мозга ( ядросо держащих клеток 600 тыс .) за счет пролиферации ретикулярных элементов и гемоцитобластов . На рис . 2 ( а , б , в ) приводятся данные исследования стернального пунктата больного Д .

Таким образом , клиническая картина болезни приобрела типичные черты острого лейкоза . В дальнейшем ( на протяжении 8 месяцев ) забо левание носило волнообразный характер с перио дами обострения и кратковременного улучшения самочувствия .

Применение комплекса антибиотиков , особен но ауреомицина , в первое время оказывало выра женный терапевтический эффект ( температура снизилась до нормы , значительно улучшилось самочувствие , несколько увеличилось количество зрелых нейтрофилов - до 10%).

Во время одного из очередных обострений на ступила смерть при явлениях сердечной недоста точности , отека легких и мозга .

Патологоанатомическое исследование обнаружило гиперплазию селезенки (1070 г) и костного мозга плоских и трубчатых костей на фоне общего истощения, анемии и нерезко выраженного гемор- рагического диатеза. Лимфатические узлы подмышечной области, брыжейки и бифуркации трахеи имели обычный вид или были даже несколько уменьшены в размерах. Только в забрюшинной клетчатке был найден небольшой конгломерат несколько увеличенных лимфатических узлов. Со стороны внутренних органов макроскопически обнаружены признаки атрофии и дистрофии. В легких выявлена картина двусторонней гипостатической пневмонии и отека. Отмечен выраженный отек головного мозга.

Таблица 1

|

Срок после прекращения работы в лаборатории |

|||||||

|

1 год 5 месяцев |

3 года 1 месяц |

3 года 5 месяцев |

3 года 7 месяцев |

3 года 10 месяцев |

3 года 11 месяцев |

4 года |

|

|

Количество ядросодержащих клеток в 1 мм3, тыс. Количество мегакариоцитов в 1 мм3 Ретикулярные клетки Гемоцитобласты Мегалобласты Проэритробласты базофильные Эритробласты полихроматофильные оксифильные Всего клеток красного ряда Митозы красной крови на 1000 клеток Миелобласты промиелоциты миелоциты Нейтро филы метамиелоциты палочкоядерные сегментоядерные Всего нейтрофильных клеток Все эозинофильные Все базофильные Лимфоциты Моноциты Плазматические клетки Нераспознанные клетки П р и м е ч а н и е : |

19,0 45,0 73,6 29,6 15,0 606,0 320,0

2,0 5,0 7,2 19,0 28,2 81,6 70,7

1,0 1,0 0,6 0,25 1,8 0,8 0,2 0,5 1,0 1,6 0,5 0,6 0,2 0,2 4,0 3,5 9,0 4,0 14,2 2,6 6,4

6,0 16,5 7,4 4,75 9,6 0,8 2,4 18,0 30,5 33,0 18,0 43,8 8,2 15,4 4,0 2,0 14,0 4,0 14,0 8,0 4,0 1,0 1,5 1,8 1,0 5,2 1,8 1,3 3,0 1,5 1,8 0,75 0,2 - - 3,0 9,0 6,4 2,0 - - -

------- 31,5 14,0 19,4 22,0 13,2 0,6 0,2 3,0 1,0 0,8 2,75 0,2 - -

Мегакарио- В мазках Мегакарио- Мегакарио- Мегакарио- Мегакарио- Мегакариоциты в маз- встречаются циты в маз- циты в маз- циты в маз- циты в маз- циты в мазках почти единичные ках почти ках не най- ках не най- ках не най- ках не най- полностью неизменен- полностью дены. Все дены. Пик- дены. дены. отсутствуют. ные ме- отсутствуют. клетки зна- ноз ядер ба- Вакуолиза- гакариоци- Все клетки чительно из- зофильных ция прото- ты. Отме- значительно менены, не- эритроблас- плазмы час- чается пик- изменены, типичны. тов. Индекс ти незрелых ноз ядер ме- нетипичны. Базо- созревания нейтро- тами- фильные эритроблас- филов. елоцитов. эритроблас- тов - 0,65. ты с пикно-тичными ядрами. Вакуолизация прото плазмы эритробластов. |

||||||

Миелограммы больного Д.

а

б

в

Рис. 2. Больной Д . Микрофото стернального пунктата : а - через 3 года 10 месяцев; б - через 3 года 11 месяцев от начала заболевания. Видно резкое возрастание общей клеточности пунк-тата; в - микрофото стернального пунктата через 3 года 11 месяцев от начала заболевания

Данные микроскопического исследования

К о с т н ы й м о з г плоских костей представ лен сплошным клеточным разрастанием , в соста ве которого преобладают несколько варьирующие по величине и форме атипичные ретикулярные клетки . В мазке эти клетки имеют округлые , реже бобовидные , ядра с тонкосетчатым хроматином и одним - двумя , а иногда и большим количеством ядрышек . Протоплазма клеток базофильная , час то вакуолизирована , располагается в виде узкого пояска вокруг ядра . В срезах можно различить , что наряду со свободно лежащими крупными клетками встречаются более мелкие со синцитиально свя занной протоплазмой . В некоторых клетках видна эозинофильная зернистость . Местами встречают ся в небольшом количестве эозинофильные мие лоциты и очень редко - сегментоядерные эозино филы . Часто видны митозы . Клеток эритроидного ряда мало .

Жировой костный мозг диафиза бедра пол ностью замещен лейкемическим пролифератом , по составу более однородным , чем в плоских кос тях . Фигуры деления клеток в костном мозгу бедра встречаются чаще , чем в грудине и ребрах .

С е л е з е н к а . Лимфатические фолликулы атрофированы . Вокруг центральных артерий лишь в отдельных местах видны небольшие группы лимфоцитов , чаще центральные артерии окруже ны скоплением эритроцитов . Красная пульпа за мещена лейкемической тканью , по своему клеточ ному составу аналогичной разрастаниям в кост ном мозгу . В ней также встречаются ретикулярные клетки , в цитоплазме которых имеются эозино фильные гранулы . Относительно много клеток типа оксифильных эритробластов . Часто встреча ются митозы и клетки с двумя ядрами . В отдель ных участках видны плазматические клетки и из редка - сегментоядерные лейкоциты . Много мак рофагов , нагруженных коричневатым пигментом , дающим реакцию на двухвалентное железо . Фиб риллярные структуры пульпы выявляются с тру дом . Стенка центральных артерий истончена , мес тами разрыхлена , эндотелий слущен .

Л и м ф а т и ч е с к и е у з л ы имеют резко редуцированные вторичные лимфатические узел ки без центров роста , состоящие , в основном , из лимфобластов с большей или меньшей примесью ретикулярных клеток . Зрелых лимфоцитов мало . В мякотных шнурах и синусах , особенно забрюшин ных лимфатических узлов , сплошные скопления атипичных ретикулярных клеток . Строма узлов отечная .

С е р д ц е - истончение мышечных волокон , обильные скопления липофусцина около ядер , местами мелкокапельное ожирение мышечных волокон , отек стромы .

Л е г к и е - гистологическая картина бронхо пневмонии . В эксудате превалируют лейкеми ческие ретикулярные клетки .

П е ч е н ь - умеренные дистрофические из менения паренхиматозных клеток . Обильные ско пления железосодержащего пигмента как в куп - феровских , так и в печеночных клетках . Единич ные мелкоочаговые скопления лейкемических клеток в межтрабекулярных капиллярах . Отек и умеренная инфильтрация перипортальной соеди нительной ткани лейкемическими ретикулярными клетками .

Ж е л у д о к - явления умеренной атрофии и раздифференцировки железистых элементов сли зистой .

П о ч к и - дистрофические изменения эпителия мочевых канальцев , отек стромы .

Я и ч к и - полная атрофия сперматогенного эпителия . В семенных канальцах сохранились только деформированные сертолиевы клетки . Очаговые лейкемические инфильтраты в отечной интерстициальной соединительной ткани .

Н а д п о ч е ч н и к и - обеднение коркового слоя липоидными включениями . Неравномерная величина клеток клубочковой зоны . Местами в корковом слое встречаются аденомоподобные структуры . Отек стромы .

Г о л о в н о й м о з г - во всех отделах видны мелкие периваскулярные кровоизлияния , дистро фические изменения ганглиозных клеток различ ного характера и умеренная пролиферация глиоз - ных элементов .

В коре больших полушарий отмечается смор щивание ганглиозных клеток в сочетании с нагру жением липофусцином , несколько увеличено ко личество астроцитов , часто видны их гипертрофи рованные формы и астроциты - близнецы .

В подбугорной области наблюдаются единич ные мелкоочаговые лейкемические инфильтраты и чаще , чем в других отделах мозга , встречаются кровоизлияния . В ганглиозных клетках этой облас ти видны картины перинуклеарного хроматолиза и изменения по типу тяжелого заболевания Ниссля вплоть до полного распада клеток . Там же замет на пролиферация астроцитарных и олигодендрог лиальных элементов .

В стволовой части особенно выражено липо - фусционное нагружение ганглиозных клеток , а также наблюдается набухание и демиелинизация отдельных нервных волокон .

В мозжечке отмечаются участки выпадения и гомогенизация сохранившихся клеток Пуркинье .

Б о л ь н о й Г . начал работать в лаборатории в возрасте 20 лет . В прошлом болел малярией и каким - то инфекционным заболеванием . При по ступлении на работу жаловался только на сниже ние аппетита . Со стороны внутренних органов из менений не отмечалось .

Первые отклонения в состоянии здоровья бы ли выявлены через 6-8 месяцев от начала работы в лаборатории и заключались лишь в появлении умеренной лейкопении (4200).

В ближайшие полгода отмечалось выявление и прогрессирование тромбоцитопении ( до 90000). Наличие изменений в периферической крови вме сте с установлением факта возможности переоб лучения явилось поводом для перевода его на работу , исключающую возможность облучения .

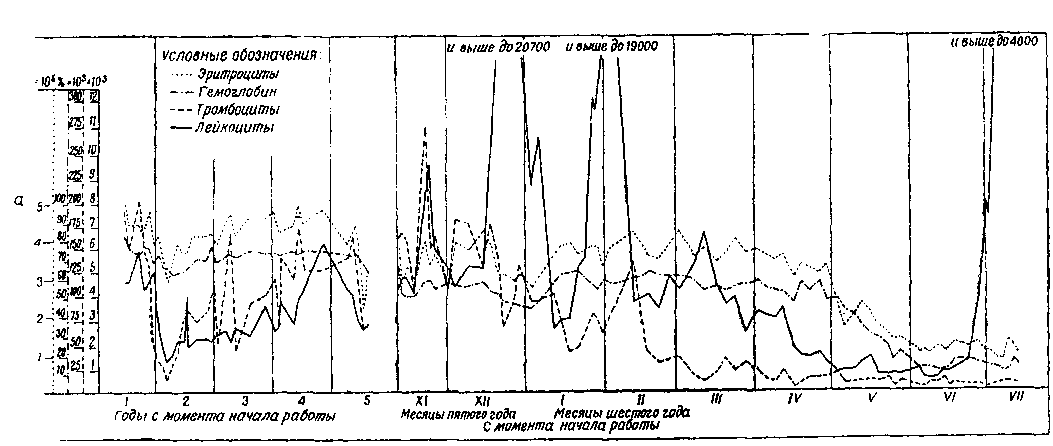

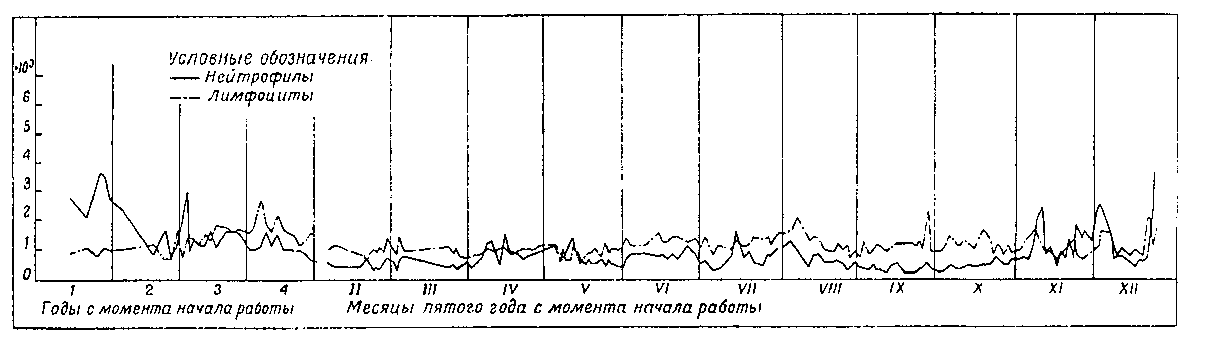

К моменту прекращения контакта с источни ками излучения самочувствие больного оста валось удовлетворительным . Однако в дальней шем , несмотря на прекращение облучения и по вторное стационарное и амбулаторное лечение , на протяжении ближайших полутора лет у боль ного развилась характерная картина выраженного хронического радиационного поражения с пре имущественным страданием системы крови . На рис . 3 показана динамика показателей перифери ческой крови больного Г .

Только спустя 16-18 месяцев по прекращении контакта с источниками излучения состояние больного заметно улучшилось . Он в это время не предъявлял никаких жалоб , хорошо выглядел . Со стороны внутренних органов отклонений не на блюдалось . Сухожильные и периостальные реф лексы оставались неравномерно повышенными , но патологических знаков , отмечавшихся ранее , уже не было .

В крови число лейкоцитов увеличивалось до 3000-4000, а количество тромбоцитов достигало периодически 100000-150000. Однако выраженная нейтропения , как относительная , так и абсолют ная , продолжала оставаться . Довольно постоянно отмечалась эозинофилия (10-11%). Каких - либо существенных изменений со стороны красной кро ви по - прежнему не наблюдалось .

Исследованные биохимические показатели не представляли каких - либо особенностей , за иск лючением умеренного снижения содержания об щего белка (6,3%) и хлоридов (325 мг %).

Период относительного улучшения состояния здоровья длился около 9 месяцев , а затем вновь отметилось постепенно нарастающее ухудшение .

Тяжесть течения заболевания усугублялась развитием разнообразных инфекционных ослож нений : афтозный стоматит , карбункул надлоб ковой области , частые обострения тонзиллита . В связи с этими осложнениями у больного повыша лась температура , ускорялась РОЭ и ухудшалось самочувствие . Нарастала артериальная гипото ния .

Симптомы органического поражения нервной системы сохранялись , но без заметного их про грессирования .

В периферической крови в эти сроки число лейкоцитов снижалось до 1800-2500, в лейкоцитарной формуле сохранялась и стала даже более выраженной относительная и абсолютная нейтропения и имел место значительный относительный лимфоцитоз. Количество тромбоцитов уменьшилось и было в пределах 30000-60000. Наблюдалось постепенное уменьшение содержания гемо- глобина (до 55%) и числа эритроцитов (до 3 млн). Сохранялся умеренный ретикулоцитоз (табл. 2).

Несмотря на длительное лечение в условиях стационара комплексом антибиотиков , пере ливаниями крови и лейкоцитарной массы , вита мином В 12 , фолиевой кислотой , камполоном , нук леиновокислым натром и другими средствами , состояние больного продолжало ухудшаться . Од нако выраженной анемизации отметить в эти сро ки еще было нельзя .

На 4- м году заболевания , после одного из оче редных обострений хронического тонзиллита , про текавшего с повышением температуры , общее состояние больного резко ухудшилось . Появилась общая слабость , бледность кожных покровов . В периферической крови в указанный промежуток времени выявилось быстрое снижение содержа ния гемоглобина ( за 10 дней на 26%) и уменьше ние числа эритроцитов ( на 0,9 млн ), резко ускори лась РОЭ . Клинических проявлений кровотечения в это время отмечено не было .

С этого времени ( на протяжении 10 месяцев ) до наступления летального исхода клиническая картина заболевания приобрела характер септи - копиемии ( ознобы , ремитирующая лихорадка , гнойные очаги на коже лица , туловища ), проте кавшей на фоне глубокого угнетения кроветворе ния . На коже , в слизистой рта появились петехи альные высыпания , отмечалась разрыхленность и кровоточивость десен , наблюдались носовые кро вотечения , позднее , за 2,5-3 месяца до смерти , выявились симптомы сердечной недостаточности ( отеки , одышка , тахикардия ), а в дальнейшем имели место явления тяжелейшего колита ( поно сы , боли в области кишечника ). Развилась выра женная гипопротеинемия . Изменения в системе крови продолжали постепенно нарастать .

Смерть наступила к концу 4- го года с момента прекращения работы в условиях ионизирующего воздействия при явлениях нарастающей сердеч ной недостаточности и отека легких .

б

Рис. 3. Больной Г. Динамика показателей периферической крови: а - количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и содержание гемоглобина; б - абсолютное количество нейтрофилов и лимфоцитов.

Видно большое количество атипичных ретикулярных клеток и гемоцитобластов.

" Радиация и риск ", 2000, специальный выпуск

Миелограммы больного Г.

Таблица 2

|

Срок после прекращения работы в лаборатории |

3 года 3 месяца |

3 года 5 месяцев |

|

Количество ядросодержащих клеток в 1 мм3, тыс. Количество мегакариоцитов в 1 мм3 Ретикулярные клетки Гемоцитобласты Мегалобласты Проэритробласты Эритро - базофильные полихроматофильные бласты оксифильпые Всего клеток красного ряда Митозы красной крови на 1000 клеток Миелобласты промиелоциты Нейтро - миелоциты филы метамиелоциты филы палочкоядерные сегментоядерные Всего нейтрофильных клеток Все эозинофильные Все базофильные Лимфоциты Моноциты Плазматические клетки Нераспознанные клетки Примечание: |

- 20,0 2,0 0,8 2,0 1,4 15,0 24,8 20,4 63,6 16,0 0,6 1,4 4,2 2,2 7,4 6,0 21,2 0,8 0,4 8,6 1,0 1,0 - Встречаются гигантские гиперсег-ментированные нейтрофилы (3:500). Все нейтрофилы со скудной зернистостью. Отмечается наличие базофильной пунк-тации протоплазмы оксифильных эритробластов (20:500), рарефикация ядер оксифильных эритробластов (13:500) и вакуолизация протоплазмы эритробластов. Мегакариоцитов в мазках мало, они, как правило, с базофильной протоплазмой и скудной зернистостью. |

43,0 - 15,8 3,8 1,4 - 0,2 2,3 1,4 5,8 4,0 1,0 0,6 4,2 10,4 6,8 17,6 39,6 3,0 - 27,8 2,8 0,4 - Встречаются гигантские гиперсегменти-рованные нейтрофилы (8:500). Мегакариоциты в мазках единичные и измененные. |

Данные микроскопического исследования

К о с т н ы й м о з г относительно беден кле точными элементами , в основном представлен очаговыми и диффузными скоплениями ре тикулярных , плазматических клеток и гемоци тобластов . Нередко видны митозы . В сохранив шихся небольших миелоидных очагах наряду с миелобластами и миелоцитами видны палоч коядерные и сегментоядерные лейкоциты . Встре чаются единичные гигантские клетки с округлыми или неправильной формы ядрами и гомогенной оксифильной протоплазмой . Очень мало клеток эритроидного ряда .

С е л е з е н к а - лимфатические фолликулы атрофичные, состоят из лимфобластов и ретикулярных клеток, зрелых лимфоцитов мало. Среди ретикулярных клеток много плазмо-фицированных форм с гомогенной, красноватофиолетовой (при окраске по Паппенгейму) прото- плазмой и округлым ядром с грубым хроматиновым остовом. Подобные клетки, как в виде очаговых скоплений, так и диффузно рассеянные, видны в имбибированной эритроцитами красной пульпе. Там же встречаются единичные гигантские многоядерные клетки. Резко выражен гемосидероз. Соединительные трабекулы отечны, разрыхлены. Стенки центральных артерий гомогенизированы, эндотелий спущен.

Л и м ф а т и ч е с к и е у з л ы - значительное уменьшение в размерах вторичных лим фатических узелков за счет обеднения их зрелыми лимфоцитами . Центры роста отсутствуют . Мито зов нет . Много плазматических клеток . Резко вы ражен гемосидероз .

П е ч е н ь - выраженные дистрофические изменения печеночных клеток, вплоть до полной атрофии их в центральных отделах долек, в периферических - явления регенерации (образование поясных желчных ходов). Очаговые ин- фильтраты из лимфоидно-ретикулярных клеток с примесью сегментоядерных лейкоцитов. Гемосидероз купферовских, печеночных и ретикулярных клеток. Явлений склероза не найдено. Межтрабекулярные аргирофильные волокна хорошо выражены.

С е р д ц е - истончение мышечных волокон , отек интерстициальной соединительной ткани , мелкие периваскулярные кровоизлияния .

Л е г к и е - гистологическая картина фибри нозно - геморрагической нейтропенической пнев монии .

Ж е л у д о к - умеренная атрофия и разди - фференцировка слизистой .

Т о н к и й к и ш е ч н и к - мелкие кровоиз лияния в строму слизистой .

Т о л с т ы й к и ш е ч н и к - атрофия лим фатических фолликулов . Изъязвления слизистой с обширными инфильтратами из плазматических , ретикулярных клеток и сегментоядерных лейкоци тов .

П о ч к и - выраженные дистрофические из менения эпителия извитых канальцев . В окруж ности очагов нагноения - инфильтраты из плаз матических , ретикулярных клеток и сегмен тоядерных лейкоцитов .

Я и ч к и - полное прекращение сперматоге неза . В атрофичных семенных канальцах сох ранились только деформированные сертолиевы клетки . Базальные мембраны канальцев утол щены . Межуточная ткань отечна .

Н а д п о ч е ч н и к и - резкое уменьшение ко личества липоидных включений и неравномерная величина клеток в корковом слое . Наряду с дис трофически измененными клетками видны круп ные , местами образующие аденомоподобные уз лы . Строма отечная , с мелкими лимфоидными инфильтратами .

Г о л о в н о й м о з г - во всех отделах мелкие периваскулярные кровоизлияния . Резко выражен перицеллюлярный отек . Значительные дистрофи ческие изменения отдельных ганглиозных клеток ( хроматолиз , базофильная инкрустация , сморщи вание ). Отмечается значительное липофусцинное нагружение ганглиозных элементов .

Заключение

Характеристика условий труда пострадавших позволяет с уверенностью говорить о том , что единственным этиологическим фактором в разви тии наблюдавшегося у них заболевания являлось длительное воздействие ионизирующего излуче ния в сравнительно высоких дозах .

В клинической картине болезни в обоих слу чаях можно было выделить три основных периода .

Первый период был типичен для описываемых в литературе [1 -5] тяжелых форм хронической лу чевой болезни и характеризовался , в основном , изменениями со стороны кроветворной и нервной системы при наличии симптомов общей астениза - ции .

Имело место выраженное угнетение кроветво рения с развитием синдрома , близкого к алейкии ( лейкопения , тромбоцитопения , геморрагические проявления ).

Изменения нервной системы носили характер органического ее поражения типа рассеянного демиелинизирующего процесса при удов летворительной функциональной компенсации имевших место проводниковых нарушений .

В свете полученных нами данных ( исследова ние стерналъного пунктата больного ), в основе наблюдающихся в эти сроки изменений пе риферической крови лежит гипоплазия крове творной ткани костного мозга с преимущест венным поражением белого ростка и мегакари - оцитарного аппарата . Общее уменьшение кле - точности пунктатов , а также наличие ряда ци тологических изменений в структуре самих клеток позволяет предположить , что причиной ги поплазии является повреждающее действие ра диации на клеточные элементы костного мозга . Однако в эти сроки не происходит еще су щественного нарушения в процессах регенерации , хотя они и протекают иногда с образованием па тологических форм ( мегалобласты ).

Сохранность регенеративных процессов обес печивает , при условии прекращения лучевого воз действия , возможность наступления некоторой нормализации картины периферической крови и улучшения общего состояния , больных , что позво ляет выделить в течении наблюдавшегося у них заболевания второй период - относительного вос становления .

В этот период наряду с улучшением показа телей периферической крови уменьшается и вы раженность общей астенизации , однако не про исходит регресса органической неврологической симптоматики , да и морфологический состав пе риферической крови ( особенно количество лейко цитов ) не достигает нормы .

Об относительном характере восстановления функции кроветворной системы свидетельствуют и данные исследования стернальных пунктатов, указывающие на продолжающиеся нарушения в кроветворении. Об этом говорят такие признаки как изменение нормальных лейко-эритробластических соотношений, так и некоторое относительное возрастание содержания в нейтрофильном ряду миелоцитов и юных (увеличение индекса созревания нейтрофилов). Сдвиг лейко-эритро- бластических отношений понимается нами как проявление продолжающегося преимущественного угнетения белого ростка или менее полного его восстановления. Увеличение же индекса созревания нейтрофилов, при наличии стойкого палочкоядерного сдвига в формуле с периодическим появлением в крови более молодых клеточных элементов (миелоцитов, промиелоцитов), оценивается как следствие ускоренного поступления нейтрофилов в периферическую кровь и усиления репаративных процессов.

Отсутствие анемии , достаточное или даже не сколько повышенное содержание эритробластов в пунктатах , нормальный индекс их созревания по зволяют говорить о сравнительной сохранности в эти сроки красного ростка костного мозга . Однако наличие , хотя и единичных , мегалобластов , пре ходящий умеренный ретикулоцитоз свидетельст вуют о продолжающемся напряжении регенера тивных процессов и некоторой их патологической направленности в красном ростке .

Наступление терминального ухудшения ( тре тий период заболевания ) является окончательным подтверждением неполноценности наблюдавше гося во второй период восстановления кроветво рения . Эта неполноценность в приведенных выше случаях выявилась под влиянием некоторых до полнительных неблагоприятных факторов ( нали чие очага инфекции в ротовой полости - грануле ма с последующим удалением зуба у одного и частые обострения хронического тонзиллита у второго больного ).

Начальная фаза декомпенсации в обоих слу чаях протекала по типу гипоплазии кроветворных органов ( резкое уменьшение общего числа всех ядросодержащих клеток , увеличение относитель ного количества ретикулярных клеток , дегенера тивные изменения в структуре клеточных элемен тов обоих ростков , выявление анемии , углубление выраженности лейкопении , особенно гранулоци - топении , и нарастание тромбоцитопении ).

Однако в дальнейшем течении заболевания выявились две различные тенденции , определив шие собою характер наблюдавшегося исхода .

Динамика изменений клеточного состава пе риферической крови и костного мозга у первого больного с очевидностью свидетельствует о пере ходе гипоплазии костного мозга в гиперплазию опухолевого характера ( возникновение острого лейкоза ), что подтверждается и приведенными выше данными патологоанатомического исследо вания органов и тканей .

Как некоторое своеобразие морфологических проявлений лейкоза, развившегося в терминальный период хронической лучевой болезни, можно отметить незначительную распространенность лейкемических пролифератов по органам и тканям. Несмотря на то, что явные клинические признаки острого лейкоза у больного наблюдались в течение 9 месяцев, выраженные лейкемические разрастания были, в основном, найдены только в костном мозгу и селезенке.

Во втором случае смерть больного наступила при явлениях септикопиемии на фоне про грессирующей гипоплазии нормальной кроветвор ной ткани костного мозга . Однако и в этом случае наряду с обеднением костного мозга миелоидны ми и особенно эритроидными элементами имела место некоторая гиперплазия незрелых клеток , наиболее заметная в костном мозгу диафизов трубчатых костей .

Резко выраженная атрофия лимфатической ткани и полная аплазия сперматогенного эпите лия , наблюдавшиеся в обоих случаях , возможно , непосредственно связаны с предшествующим хро ническим лучевым поражением .

Дистрофические изменения внутренних орга нов , в том числе и центральной нервной системы , обусловлены , по - видимому , главным образом длительной анемизацией и токсико - инфекцион ными процессами , возникшими у больных в тер минальный период заболевания . Однако невроло гическая симптоматика , наблюдавшаяся у боль ных и раньше , свидетельствует о том , что такое явление , как рассеянная демиелинизация нервных волокон , имело место и на более ранних этапах болезни .

Обращает на себя внимание то , что оба боль ных в прошлом перенесли малярию , и это послед нее могло в какой - то мере сказаться на полноцен ности их кроветворной системы .

Представленные случаи не только демонстри руют два хорошо известных типа отдаленных по следствий хронической лучевой болезни , но и по казывают , что развивающиеся при этом гипо - или гиперпластические процессы со стороны крове творной ткани не являются взаимоисключающими вариантами исходов данного страдания . Можно считать , что в некоторых случаях клиническая кар тина гипо - или апластической анемии характери зует только фазу в развитии процесса , за которой следует гиперплазия незрелых элементов костно го мозга , приобретающих опухолевые свойства .

Течение заболевания на этом этапе , как это и вообще присуще данным заболеваниям , носит неуклонно прогрессирующий характер , и , таким образом , единственной возможностью предотвра тить подобные тяжелые исходы радиационного воздействия является ограждение людей от воз можности переоблучения .

Список литературы К вопросу об исходах хронической лучевой болезни

- Киреев П.М. Медицинская радиология, 1957, № 5, 72.

- Козлова А.В., Маленкова В.М., Карибская Е.В., Селецкая Т.С. Клиника хронической лучевой болезни. В кн. "Труды Всесоюзной конференции по медицинской радиологии. Клиника и терапия лучевой болезни" под ред. А.В.Козловой. Медгиз, 1957.

- Кузнецов В.И., Баронов В.А., Титов А.И., Фиалковский В.В., Смирнов К.К., Довженко К.К., Дивненко П.Г., Горюшин Г.С., Щербаков Н.И., Жук Е.Г., Бутомо Н.В., Преображенский П.В., Тихонов К.Б. Военно-медицинский журнал, 1957, № 2, 40.

- Куршаков Н.А., Глазунов И.С. Клиника и лечение лучевой болезни. В кн. "Радиационная медицина" под ред. А.В.Лебединского. Медгиз, 1955.

- Куршаков Н.А. В кн.: "Биологическое действие излучений и клиника лучевой болезни" под ред. А.Игнатьева. Медгиз, 1954.

- Пискунова В.Г., Вычегжанина A.M. Врачебное дело, 1955, № 7, 641.

- Brinnitzer N. Blutkrank eiten als Strahlenforse. Strahlentherapie, 1935, 52, 699.

- Cebauer A., Heinecker R. Jatrogene und gewerbliche Radium -und Thoriumschaden. Strahlentherapie, 1955, 98, N 4, 558.

- Lange R.D., Moloney O., Jamawaki T. Leukemia in atomic bomb survivors. I.General Observations. Blood, 1954, 6, N 9, 574.

- March H.C. Leukemia in radiologists in a 20 year period. Am. J. Med. Sci., 1950, 220, 282.

- Moloney W.C., Lange R.D. Leukemia in atomic bomb survivors. 2. Observations on early phases of leukemia. Blood, 1954, 7, N 9, 663.