К вопросу об эффективности склеивания древесины

Автор: Рудная Н.С., Бендерук Т.Г.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 8 (24), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся повышения эффективности использования древесины за счет склеивании заготовок с повышенной шероховатостью поверхности, которое может быть достигнуто за счет снижения припусков на первичную механическую обработку древесины, вследствие исключения из технологической цепочки, операций фрезерования.

Древесина, шероховатость поверхности, контактность, деформация, прессование

Короткий адрес: https://sciup.org/140284103

IDR: 140284103

Текст научной статьи К вопросу об эффективности склеивания древесины

В современном мире создание и применение ресурсосберегающих технологий позволяет значительно повысить эффективность комплексного использования древесного сырья и тем самым снизить материалоемкость и энергоемкость технологических процессов, связанных с обработкой древесины. Новые технологии обработки древесины предоставляют возможность получать высококачественную продукцию из низкокачественного сырья и использовать для её производства некондиционную малоценную древесину.

Склеивание – это одно из перспективных направлений эффективного использования древесины, так как такая продукция обладает улучшенными по сравнению с цельной массивной древесиной свойствами. Благодаря склеиванию влияние свойств анизотропии и формоизменяемости древесины на прочность клеевого соединения может быть уменьшено. Такие свойства как формоустойчивость, прочность и стабильность, присущие клееной древесине, позволяют использовать её в новых технических решениях в разных отраслях промышленности и жизнедеятельности человека. Клееная древесина применяется в деревообработке, строительстве, мебельной индустрии, автомобилестроении, судостроении, и др.

Технологии обработки древесины, применяемые в настоящее время, характеризуются большим количеством отходов до 45% и безвозвратными потерями до 12%. Такое количество неиспользуемых отходов объясняется большим количеством подготовительных (черновых) операций по снижению неровностей, имеющихся на поверхности древесины, предназначенной для склеивания. Безвозвратные потери древесины связаны с её усушкой, вследствие снижения влажности древесины до 6…10% .

Необходимость увеличения объемов производства клееной древесины при неизменном снижении её себестоимости в условиях имеющегося дефицита высококачественного древесного сырья ставит перед деревообработчиками задачу вовлечения в технологический процесс низкосортных пиломатериалов для этой цели. Применение низкосортных пиломатериалов в клееных конструкциях предопределяет проведение испытаний для определения прочности и деформативности клееной древесины [1,2].

Прочность клеевого соединения во многом зависит не только от свойств клеевой прослойки, но и от состояния прилегающих смежных слоёв древесины. Процесс склеивания древесины имеет свои особенности, так как древесина обладает характерными качественными характеристиками, обусловленными её строением, физическими свойствами и химическим составом.

Исследования как отечественных, так и зарубежных ученых в этой области носят эмпирический характер. Результаты их экспериментальных работ с трудом поддаются сравнению из-за различного подхода к исследованию и разных взглядов на сущность самого процесса склеивания.

В 1950-х годах большое количество научных работ было посвящено проблеме склеивания древесины. Работы ученых Б.В. Дерягина, К.А. Кротова, Н.А. Кротовой, А.Г. Шихера, Н.И. Чечнева, В.А. Куликова, В.Н. Михайлова, Н.И. Москвитина и др. выявили закономерности явлений, происходящих при склеивании и дали рекомендации по воздействию на эти процессы, с целью достижения наилучших результатов склеивания.

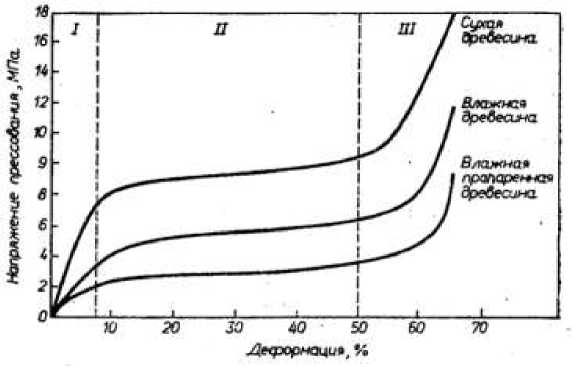

Рассмотрим такой метод механической обработки древесины, как прессование, основанный на силовом воздействии на древесину с целью изменения ее пластических свойств.

Силовое воздействие на древесину, рис.1, приводит к деформированию ее анатомического строения на уровне клеточных стенок. При этом наблюдаются три фазы деформирования. В начальный момент прессования древесина испытывает упругую деформацию, вследствие соприкосновения точек контакта, находящихся на поверхности древесины, сопровождающуюся сжатием клеточных стенок, примерно на 6 %. Вторая фаза прессования характеризуется разрушением тонких клеточных стенок древесины, и доля пластической деформации в этом случае достигает 30%. Третья фаза деформации, достигающая 30…40 % приводит к тому, что происходит разрушение более толстых клеточных стенок древесины, вследствие чего древесина сильно уплотняется за счет деформирования полости клеток.

Величина деформации в большой степени зависит от начального состояния древесины в момент прессования, как видно из графика, представленного на рис.1, влажная пропаренная древесина более податлива силовому воздействию в отличие от сухой древесины.

Рис. 1 – Деформации древесины ( I – III – фазы деформации)

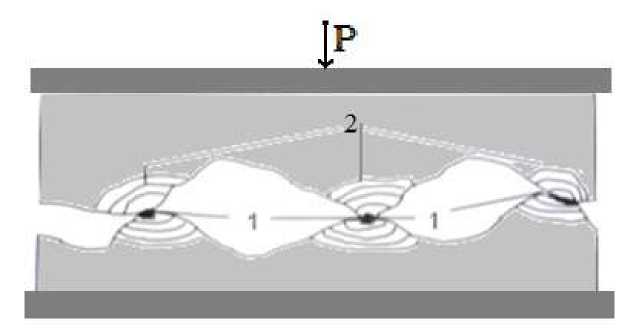

Древесина является упруго-пластичным материалом, поэтому соединяемые поверхности древесины имеют первоначально небольшую фактическую площадь соприкосновения. Площадь поверхности соприкосновения изменяется в зависимости от структуры поверхности древесины, её породы, давления прессования и других факторов. При возрастании усилия, приложенного в момент прессования, удельное давление на участках контакта постепенно повышается и сопровождается пластическим течением материала. Данный процесс будет продолжаться до тех пор, пока площадь соприкосновения не увеличится настолько, что будет воспринимать приложенные нагрузки без дальнейшего роста пластических деформаций.

Площадь соприкосновения (контакта) сопрягаемых поверхностей древесины изменяется в зависимости от усилия при запрессовке. Давление в точках соприкосновения возрастает, вследствие чего в точках контакта возникают напряжения, вызывающие упругую деформацию в древесине. Эксперименты в этой области подтверждают, что вершины неровностей в зонах контакта испытывают пластическое течение и деформируются до тех пор, пока поперечное сечение поверхности заготовки не достигнет уровня достаточного для оказания сопротивления приложенной нагрузке, рис.2.

Рис. 2 – Виды деформаций

1 – пластическая деформация; 2 - упругая деформация; Р - приложенная нагрузка

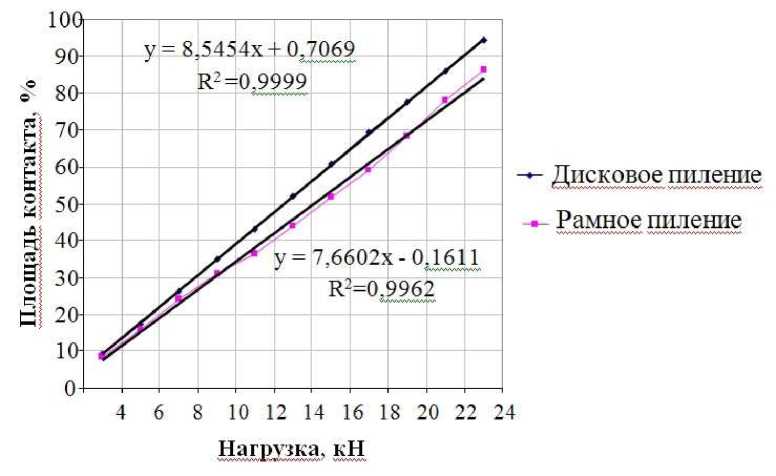

Для определения зависимости площади контакта от величины приложенной нагрузки были проведены исследования на образцах из березы. К образцам древесины прикладывалась нагрузка от 4 до 24 кН с шагом 2 кН, испытания проводились на разрывной машине Р-5.

Все заготовки из древесины предварительно были разделены на 2-е группы по виду и качеству обработки поверхности. Первая группа образцов имела неровности на поверхности древесины, сформированные в результате рамного пиления, с шероховатостью до 600 мкм, вторая группа - неровности после распиловки круглыми пилами, с шероховатостью до 350 мкм.

Для определения площади соприкосновения (контакта) во время прессования между образцом древесины и эталонной полированной металлической пластиной прокладывалась копировальная бумага. После каждого этапа прессования, с учетом величины приложенной нагрузки, площадь контакта оценивалась по отпечатку, оставленному копировальной бумагой на поверхности образца древесины, рис.3.

Рис.3 Виды отпечатков

-

а) отпечаток копировальной бумаги на древесине б) отпечаток образца древесины на копировальной бумаге

Результаты исследований представлены в табл. 1.

Таблица 1 - Площадь контакта, %, от величины приложенной нагрузки

|

Качество обработки поверхности |

Площадь соприкосновения (контакта), % |

||||||||||

|

Величина нагрузки, к |

н |

||||||||||

|

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

16 |

18 |

20 |

22 |

24 |

|

|

Дисковое пиление |

9,2 |

17,4 |

26,3 |

35,1 |

43,2 |

52,1 |

60,8 |

69,6 |

77,5 |

86,0 |

94,3 |

|

Рамное пиление |

8,3 |

16,0 |

24,1 |

31,2 |

36,4 |

43,9 |

51,9 |

59,1 |

68,4 |

78,3 |

86,3 |

Графическая зависимость площади контакта от величины

приложенной нагрузки представлена на рис.4.

Рис. 4 Зависимость площади контакта от нагрузки

Данные зависимости проверены на адекватность по критерию Фишера. Коэффициент корреляции составил 0,9999 для образцов, полученных в результате дискового пиления и 0,9962 – для рамной распиловки. Следовательно, имеет место линейная зависимость между величинами площади контакта и приложенной нагрузкой, как для образцов 1-ой, так и 2ой группы,

Таким, образом, можно сделать вывод, повышение эффективности использования древесины при склеивании может быть достигнуто за счет снижения припусков на первичную механическую обработку древесины, вследствие исключения из технологической цепочки, операций фрезерования по снятию припусков перед склеиванием заготовок.

Список литературы К вопросу об эффективности склеивания древесины

- Иванов Ю.М., Лепарский Л.О., Сенчило Ю.Я., Преображенская И.П., Ковальчук Л.М. Прочность и напряжения клеевых соединений древесины. М., «Лесн. пром-ть», 1973. - 160 с.

- Янсон Э.Р. Влияние качества поверхности на процесс склеивания.- «Деревообрабатывающая промышленность», 1957, №6, с.9-11.