К вопросу об этнокультурных контактах на территории Центрального Предкавказья в XVI-XVII вв. (по материалам малокабардинских курганов)

Автор: Дружинина И.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средние века и Древняя Русь

Статья в выпуске: 224, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328039

IDR: 14328039

Текст статьи К вопросу об этнокультурных контактах на территории Центрального Предкавказья в XVI-XVII вв. (по материалам малокабардинских курганов)

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ В XVI–XVII вв.

(ПО МАТЕРИАЛАМ МАЛОКАБАРДИНСКИХ КУРГАНОВ)

Археологические исследования кабардинских курганных могильников, расположенных на территориях современных республик Северной Осетии – Алании и Ингушетии продолжаются, с перерывами, с 1877 г. и связаны с

2 Калибровано Calib ver. 5.0.

именами Н. Г. Керцелли (1877; 1878), В. Л. Беренштама (1879. С. 297–321), В. Б. Антоновича (1879. С. 216–255), В. И. Долбежева (1901), Ф. С. Панкратова, Ф. С. Гребенца (1915. С. 9–30) А. П. Круглова (1938. С. 30, 31), Е. И. Крупнова (1941. С. 188, 189) и Р. М. Мунчаева (Крупнов, Мунчаев, 1971. С. 217–242), В. И. Марковина (1969. С. 79–83), Р. А. Даутовой и Х. М. Мамаева (1974. С. 226–228), Н. А. Николаевой и В. А. Сафронова (1977), В. Л. Рос-тунова (1988), Е. В. Минькова (1988), Е. И. Кобахидзе (1988), Б. З. Караева (2005). Эти могильники можно объединить в группу малокабардинских курганов, поскольку их появление обусловлено освоением кабардинцами предгорных районов к востоку от р. Урух до Среднего Терека и по правому берегу Терека и образованием так называемой Малой Кабарды. За 130-летний период их археологического исследования накоплен значительный материал, требующий обобщения и анализа. Здесь рассматриваются те особенности малокабардинских курганов, появление которых может быть связано с возникавшими межкультурными контактами кабардинцев и местного горского населения.

Рассмотрим основные характеристики малокабардинских могильников.

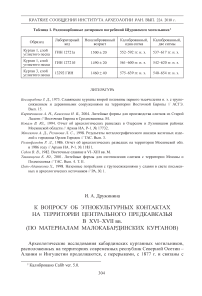

Курганные группы насчитывают от 3–10 до нескольких десятков насыпей. Встречаются три типа насыпи (табл. 1) 31 : тип I – земляные (вариант 1 – простые земляные – 114 случаев, или 53,7%; вариант 2 – земляные с каменным кольцом по основанию – 46 случаев, или 21,7%; вариант 3 – земляные с каменным панцирем, и вариант 4 – каменным панцирем покрыта вершина насыпи – 32 случая, 13,6 и 1,4% соответственно); тип II – каменно-земляные – 9 насыпей, или 4,2% (вариант 1 – насыпи состоят из земли, насыщенной камнями; вариант 2 – насыпи сложены послойно: земля-камень-земля; камень-земля); тип III – каменные – 11 случаев, или 5,2%.

Насыпи полусферические, размеры варьируют в пределах 1,5–19 м в диаметре и 0,14–3,24 м в высоту. По значениям диаметра и высоты выделяются четыре группы насыпей: наиболее крупные (I и II), средние (III) и совсем небольшие курганы (IV) (табл. 2). По сообщению Джорджио Интериано, генуэзского путешественника XV в., оставившего бесценные сведения о нравах и обычаях, материальной культуре и общественном устройстве адыгов конца XIV–XV в., размеры кургана, сооружаемого при погребении, косвенно отражали прижизненный статус умершего (АБКИЕА, 1974. С. 47). Большинство самых крупных малокабардинских курганов насыпано из земли (табл. 2: I и II группы). Однако среди «престижных» насыпей внушительных размеров есть и каменно-земляные, и каменная. С другой стороны, число мелких (IV группа) земляных курганчиков сравнительно невелико, в то время как среди каменных курганов насыпи самых малых размеров преобладают.

Таблица 1

|

я я 3 се я к Я н |

я се я Я се й |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

40 |

1 |

||||

|

я се Я я Ц 3 я я я я |

1 So? У я й В =g 1 8 | S о » « е § |

m |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||||||||

|

)Я 1 и 1 у в | Я Я § § i я |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||||||||

|

я я я я ц |

&S S я G И 3 S cd о 3 ц g |

1 |

1 |

m |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||||||||

|

11 |

40 |

’—1 |

С-1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

Hl |

(М |

1 |

1 |

||||||||||||||

|

- 2 3 2 § S в§ 10 ° g |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

s |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||||||

|

1 |

о |

(M |

СП |

СП |

ОО |

40 |

UH |

UH |

Hl |

HI |

1 |

1 |

1 |

ОО |

|||||||||||

|

Я я я i |

s s |

5 2 |

О cd VO У to to |

s |

о co 8 В m и и |

О СО о m |

у )Я 3 |

5 у )Я 3 |

cd Я |

1 М cd Я S К |

U cd Я Я |

я |

я ^ cd to s |

О Я а н Я cd to |

я cd to cd to |

to 2 Я |

)Я я у to VO о |

cd S СО Я Я cd Я m о 2 |

я to о )Я о 3 с^ |

cd 2 § to " в |

cd < |

3 cd to |

я cd & s )Я < |

||

Таблица 2

Расположение погребения (табл. 3). Около 6,9% погребений выявлены на уровне древнего горизонта, около 93,1% погребений совершены в могильных ямах. По конструктивным особенностям могилы представляют собой простые ямы (89,6%) и ямы со ступенькой или заплечиками (10,4%).

Таблица 3

|

Могильник |

Погребения на горизонте |

Погребения в могильной яме |

|

|

простая |

с заплечиками |

||

|

Ислам |

1 |

1 |

0 |

|

Кескем |

0 |

1 |

0 |

|

Глубокая балка |

0 |

7 |

0 |

|

Комсомольский I |

0 |

2 |

0 |

|

К СВ от Эльхотово |

2 |

3 |

0 |

|

Змейская |

0 |

4 |

0 |

|

Чикола |

0 |

18 |

0 |

|

Христианское |

2 |

4 |

0 |

|

Ардон |

0 |

1 |

0 |

|

Кора-Урсдон |

0 |

3 |

0 |

|

Кантышево |

1 |

5 |

0 |

|

Назрань |

6 |

0 |

0 |

|

Али-Юрт |

0 |

2 |

0 |

|

Октябрьский |

0 |

55 |

14 |

|

Бамут |

0 |

23 |

0 |

|

Алхасте |

0 |

3 |

0 |

Расположение погребения относительно центра насыпи (табл. 4). Большинство погребений расположено под центром насыпи, однако 10,3% погребений Октябрьского могильника выявлены в стороне от центра кургана, 33% погребений могильника Чикола выявлены в южном или ЗСЗ секторах. В западном секторе располагались погребения к. 22 Бамутского могильника, погребение к. 1 могильника у сел. Ачхой-Мартан и погребение к. 2 могильника Черсий Борзаш у сел. Али-Юрт. Погребение могильника у сел. Кора-Урсдон также находилось в поле кургана. В стороне от центра кургана совершались как мужские, так и женские погребения. Отметим, что традиция размещения погребений к северу от центра насыпей в малокабардинских курганах не выявлена.

Таблица 4

|

Могильник |

В центре |

Сектор кургана |

||||||

|

З |

СЗ |

В |

ЮВ |

Ю |

ЮЗ |

В поле кургана |

||

|

Ислам |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Кескем |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Глубокая балка |

7 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Комсомольский I |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

К СВ от Эльхотово |

5 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Эльхотово |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Змейская |

3 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Чикола |

9 |

– |

1 |

– |

– |

6 |

2 |

– |

|

Христианское |

6 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Ардон |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Кора-Урсдон |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Кантышево |

6 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Назрань |

6 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Али-Юрт |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Октябрьский |

62 |

3 |

– |

2 |

2 |

– |

– |

– |

|

Алхасте |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Бамут |

22 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Ачхой-Мартан |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

Деревянные погребальные сооружения малокабардинской группы представлены: гробами, колодами, полуколодами, обкладками могильных ям досками или брусьями, деревянными перекрытиями могильных ям , в к. 25 могильника Октябрьский выявлен деревянный помост, на котором был уложен покойный.

Гробы . В ряде случаев зафиксировано их устройство. Конструктивные особенности и детали позволяют говорить о гробах прямоугольных и подтрапециевидных, скрепляемых гвоздями, скобами, пазами. В целом ряде погребений гробы не имели дна. Часто торцовые стенки гробов выступают на 0,1–0,2 м за продольные. Крышки гробов плоские – из нескольких или одной широкой доски – или двускатные, в последнем случае для поддержания крышки верхняя часть поперечных стенок гроба закруглялась. Зафиксированные размеры гробов: длина – 2,05–2,22 м, ширина – 0,9 м, высота гроба до крышки 0,7–0,95 м.

Колоды . Изготавливались из стволов больших деревьев. После того как внутрь колоды помещали умершего, «отверстие забивали дубовым чурбаком» (Гребенец, 1915. С. 12). Более распространены полуколоды: обычно их накрывали толстой дубовой доской, головную часть колоды в редких случаях дополнительно покрывала другая небольшая доска, положенная поперек продольной «крышки», в отдельных случаях одну полуколоду сверху накрывали другой.

Следует отметить обертывание погребенного древесным лубом (могильник у с. Эльхотово) и циновкой (могильник Кора-Урсдон). В кургане 2 у ст. Змей-ской (раскопки Ф. С. Гребенца) погребенный был завернут в белый саван и привязан к доске белыми шелковыми шнурами.

Подсыпка в погребении. Одним из отличительных признаков погребального обряда позднесредневековых адыгов является наличие в погребении угольной подсыпки (Алексеева, 1959. С. 18, 24; Левашева, 1953. С. 169, Нагоев, 2000. С. 43, 44). В погребениях малокабардинских курганов древесный уголь выявлен в изголовье погребенного, в районе грудной клетки, у нижних конечностей, вдоль всего скелета, углем засыпано дно ямы, гроба или колоды. Иногда дно могильных ям посыпали песком (могильник Христианское).

В ряде случаев выявлена глиняная или известковая обмазка стен могильной ямы, гроба, самого погребенного. Над могильными ямами ряда курганов могильников Октябрьский, Бамутский, Чикола, у ст. Змейская, у ст. Николаевская возведена вымостка из булыжного камня, в некоторых погребениях могильников к ЮЗ от Владикавказа и Христианское (Дигора) каменные кладки открыты под скелетами.

Особого внимания заслуживает традиция захоронения покойников на грунте с подсыпкой (уголь, зола, песок, известь) или без нее в деревянных конструкциях, ограничивающих пространство над погребенным сверху и со всех четырех сторон света (гробы с крышкой, но без дна; перевернутые вверх дном полуколоды; обкладка деревом вертикальных стен могильной ямы, перекрытой сверху досками).

Положение умершего в погребениях (рассмотрено 126 случаев): вытянуто на спине – 122, в 2 погребениях зафиксировано левобочное и в 2 – правобочное положение.

Положение верхних конечностей: вытянуто вдоль тела (61 случай); левая (3) или правая (2) рука согнута в локте; согнуты обе руки (1); руки находятся под тазом (7). Нижние конечности вытянуты, в одном случае согнуты в коленях. Преобладает ориентировка в ЗЮЗ секторе (запад – 76 случаев, ЗЮЗ – 19, ЮЗ – 32). С меньшей частотой встречаются ориентировки северо-западного направления (ЗСЗ – 7 случаев, СЗ – 2, ССЗ – 2). Незначительная доля иных ориентировок (ВСВ – 2 случая, восток – 1).

Погребальный инвентарь. В выборке из 126 неповрежденных погребений преобладают инвентарные (109 случаев, 86,5%). Совокупный вещевой набор мужских погребений составляют: ножи, кресала с кремнем, кисеты, бритвы, шило, оселки, пряслица, пилки, тесло, долото, кабаний клык, наконечники стрел, колчаны, луки, налучи, сабли, кинжалы, наконечники копий (дротиков), поясные наборы, нагрудные бляхи, фрагменты серебряных украшений, перстни, бусины, фрагменты головных уборов, фрагменты одежды, фрагменты обуви, рог, бараньи бабки, керамические сосуды. В группе женских погребений встречаются: ножи, ножницы, иглы, наперстки, шкатулки, мешочки, гребни, серьги, бусы, кольца, браслеты, фрагменты серебряных украшений, пуговицы, поясные наборы, фрагменты головных уборов, фрагменты одежды, фрагменты обуви, керамические сосуды. Достоверно известны шесть детских погребений, 2 из них безынвентарны, в остальных обнаружены ножи, бусины, серьги.

Анализ материалов малокабардинских курганов обнаруживает целый ряд признаков, не характерных для погребального обряда кабардинцев всего ареала их расселения в эпоху средневековья (Милорадович, 1954. С. 343; Алексеева, 1959. С. 26). Одной из ярких особенностей кабардинских могильников Ингушетии (Бамутский, у сел. Али-Юрт, Ислам) и Северной Осетии – Алании (Чикола, Христианское) являются каменные насыпи . На всей территории распространения погребальных памятников адыгов, в том числе и в Малой Кабарде, характерно преобладание небольших земляных насыпей, однако по направлению к восточным районам четко проявляется тенденция постепенного увеличения камня, используемого при сооружении курганов. Так, если каменная обкладка по основанию земляных насыпей встречается повсеместно, то насыпи с каменным панцирем появляются в большом количестве только в Центральном Предкавказье.

Эта закономерность в распределении типов насыпей по всей территории проживания адыгов XIV–XVII вв. находит логическое объяснение в природных особенностях ландшафта, где сооружались курганы, в наличии и доступности камня. Однако некоторые из рассматриваемых могильников состоят из насыпей различных типов. Так, в курганных группах у сел. Али-Юрт, Христианское и Чикола вперемежку располагались земляные и каменные насыпи. Поскольку известны и совсем небольшие каменные курганы, и значительные по размерам, а среди погребений каменных насыпей выявлены как мужские, так и женские, то сооружение курганов из камня следует рассматривать не как маркирующий половозрастную или социальную дифференциацию населения признак, а скорее как отражение в погребальной обрядности кабардинцев иных этнокультурных традиций. В связи с этим интересен пример Бамутского могильника, где каменные курганы располагались обособленно и отстояли от основного скопления земляных насыпей примерно на 500 м.

Еще одной не типичной для кабардинского погребального обряда чертой является расположение погребений в стороне от центра насыпей. Такая особенность планиграфии подкурганного пространства характерна для адыгских могильников северо-восточного побережья Черного моря и Прикубанья и может быть связана с традицией захоронения под одной насыпью нескольких человек. Для погребальных памятников кабардинцев совершение нескольких погребений под одной насыпью не свойственно, характерными являются одиночные погребения, расположенные в центре кургана. Как исключение следует упомянуть впускные погребения (женские и не определимые по полу) при основных мужских погребениях, выявленные в южных секторах курганов могильников Чегем 2, Чегем 4 (Кабардино-Балкария). Одиночные погребения, совершенные в стороне от центра насыпи, также известны по материалам позднесредневековых курганных могильников Кабардино-Балкарии: № 3 Чегем II, Куденетово 2, на берегу р. Нальчик, Лечинкай (ОАК за 1897 г. С. 138, 139, 141–143, Нагоев, 1987. С. 180–182, 185–187). Однако погребения последней группы памятников в свою очередь обнаруживают целый ряд признаков, не свойственных основной массе позднесредневековых погребений кабардинцев: специфичный набор сопроводительного инвентаря (предметы конского снаряжения, зеркала), «подушка» из травы в изголовье умершего, каменные вымостки над погребениями, могильные ямы с заплечиками. Данные признаки обычно связывают с особенностями погребального обряда кочевников эпохи развитого средневековья (Федоров-Давыдов, 1966. С. 120, 159, 160; Нарожный, 2005. С. 133–143). Выявление в погребениях малокабардинских курганов особенностей, которые могут быть связаны с кочевническим обрядом погребения, – ямы с заплечиками (мог. Октябрьский), каменные вымостки над могильными ямами (мог. Октябрьский, Бамутский, Чи-кола, у ст. Змейская, у ст. Николаевская), восточная и северо-восточная ориентировка умершего – требует дальнейшего изучения.

Зафиксированная в ряде малокабардинских погребений глиняная или известковая обмазка стен могильной ямы, гроба, самого погребенного известна по материалам позднесредневековых курганных могильников Пятигорья (Каррас, в Урочище Гора, Большой Курган; Самоквасов, 1882), КБР (мог. Шалушка; Нагоев, 1987. С. 187–195), Белореченских курганов (Левашева, 1953. С. 169). Территориально более близкие аналогии обнаруживаются в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне, где обмазкой или штукатуркой покрывались стены позднесредневековых склепов, сложенные из грубо отесанных камней на извести (Крупнов, 1971. С. 93; Дзаттиаты, 2002. С. 100).

Яркой особенностью малокабардинских курганов является наличие в мужских и женских погребениях у изголовья и ног погребенного керамических сосудов (мог. Октябрьский, Бамутский, у Лысой Горы, к югу от Владикавказа, Комсомольский 1, Эльхотово). Кувшины в головах погребенного или в нишах стен характерны для средневековых склеповых погребений Ингушетии (Крупнов, 1971. С. 82) и позднесредневековых каменных ящиков Северной Осетии (Дзат-тиаты, 2002. С. 43, 54). Причем керамические изделия предков ингушей и осетин являются прямыми аналогиями гончарным сосудам из малокабардинских курганов (Крупнов, Мунчаев, 1963. С. 242). Местной особенностью мужского набора сопроводительного инвентаря в малокабардинских курганах являются наконечники копий и дротиков (по данным А. Х. Нагоева (2000. С. 149), исследовавшего несколько сотен кабардинских погребений, «в курганах кабардино-пятигорской группы никогда не встречаются наконечники копья») женского набора – многочисленность и разнообразие бус, а также гребни, что, в свою очередь, сближает погребальные обряды малокабардинцев и средневековых осетин и ингушей, в погребениях которых отмеченные категории вещей являются обычными находками (Крупнов, 1971. С. 83; Дзаттиаты, 2002. С. 119–121).

Анализ материалов могильников Ингушетии позволил Р. А. Даутовой выдвинуть предположение о «присутствии в кабардинской среде на рассматриваемой территории близкородственных, но отличимых по некоторым элементам этнических групп, представленных на Северо-Западном Кавказе курганами так называемого Западночеркесского типа» (Даутова, 1982. С. 88). Не менее вероятным видится влияние на погребальные традиции малокабардинцев соседствующих иноэтничных групп – предков современных ингушей и осетин. Помимо неизбежно возникавших военных столкновений, письменные источники, данные этнографии и фольклора фиксируют и тесные межкультурные контакты кабардинцев и горцев в XVI – середине XVIII в., проявлявшиеся в «оформлении»

таких обычаев, как гостеприимство, аталычество, куначество, в заключении «смешанных» браков, в появлении так называемого двуязычия, общности многих черт материальной культуры (прежде всего одежды, предметов вооружения и быта) (Шаова, 2002. С. 148; Виноградов, Шаова, 2003. С. 148, 149). Неизбежный в пограничной зоне диалог культур проявляется и в археологических материалах. Выявленные в малокабардинских погребениях такие признаки, как наличие керамических сосудов в изголовье и у ног погребенного, специфический набор предметов вооружения в мужских погребениях, специфический местный набор женского сопроводительного инвентаря, известковая обмазка погребений (табл. 5), не характерны для общей массы кабардинских могильников, но находят прямые аналогии в чертах погребальной обрядности средневековых осетин и ингушей.

Таблица 5

|

Номер п/п |

Могильник Нетипичные признаки |

S s и с S сЗ S ® |

S

я я g 5 S § я 5 ° я 8 5 |

5 s § ® S Ян™ 2 о 2 m с |

и S S S о Ю л 9 to В о Он я 2 Ри 2 Я с [н с |

s 8 о ч щ 2 й Й S о § ° Я » ° g ►4 m |

я § й «I i ® О 8 й ^« ® я о, Sgc ™ g я |

|

1 |

Ислам |

+ |

|||||

|

2 |

Кескем |

+ |

|||||

|

3 |

Глубокая балка |

||||||

|

4 |

Комсомольский I |

+ |

|||||

|

5 |

К СВ от Эльхотово |

+ |

|||||

|

6 |

Эльхотово |

+ |

+ |

||||

|

7 |

Змейская |

+ |

+ |

+ |

|||

|

8 |

Змейская 1 |

||||||

|

9 |

Чикола |

+ |

+ |

+ |

|||

|

10 |

Николаевская |

+ |

|||||

|

11 |

Христианское |

+ |

|||||

|

12 |

Ардон |

||||||

|

13 |

Кора-Урсдон |

+ |

+ |

||||

|

14 |

Кантышево |

+ |

|||||

|

15 |

Назрань |

+ |

+ |

||||

|

16 |

Али-Юрт |

+ |

+ |

||||

|

17 |

Октябрьский |

+ |

+ |

+ |

|||

|

18 |

К Ю от Владикавказа |

+ |

+ |

+ |

|||

|

19 |

У Лысой горы |

+ |

+ |

||||

|

20 |

5 верст к Ю от Владикавказа |

||||||

|

21 |

Алхасте |

||||||

|

22 |

Бамут |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

23 |

Ачхой-Мартан |

Из табл. 5 хорошо видно, что не свойственные погребальному обряду кабардинцев черты выявлены не во всех могильниках, а в тех памятниках, где подобные особенности зафиксированы, часто наблюдается отклонение обряда «от нормы» сразу по нескольким признакам. Анализ нетипичных признаков исследуемых памятников был проведен в модуле факторного анализа методом главных компонент. Были выделены 3 общих фактора, которые удовлетворительно воспроизводят корреляции между наблюдаемыми признаками. Фактор 1 нагружают такие признаки, как расположение погребения в стороне от центра насыпи (нагрузка фактора 0,868900) и каменная вымостка над погребением (0,859578); Фактор 2 нагружает признак «наконечники копий и дротиков в погребениях» (–0,792677) и в меньшей степени признак «керамические сосуды в погребениях» (–0,643585); Фактор 3 – признак «гробы без дна, перевернутые вверх дном полуколоды» (факторная нагрузка 0,790370).

В результате кластерзации могильников методом Уорда (Ward’s method) исследуемые памятники разделились на три группы (см. вкл., рис. IV).

-

1 группа: Змейская 1, Глубокая балка, Ардон, 5 верст к Ю от Владикавказа, Алхасте, Ачхой Мартан. Исследованные погребения могильников данной группы объединяет отсутствие нетипичных для погребального обряда кабардинцев признаки.

-

2 группа: Эльхотово, к СВ от Эльхотово, Христианское, Николаевская, Комсомольский I, Кора-Урсдон, к Ю от Владикавказа, у Лысой горы, Назрань, Кан-тышево. Могильники данной группы объединяют признаки Фактора 1.

-

3 группа: Чикола, Змейская, Октябрьский, Али-Юрт, Бамут, Кескем, Ислам. Могильники данной группы объединены признаками Фактора 2.

Пространственное распределение малокабардинских могильников демонстрирует явное преобладание на территории Северной Осетии – Алании курганов 2 группы; восточнее, в предгорных районах Ингушетии, в ряде малокабардинских погребений зафиксированы нетипичные признаки, характерные для могильников группы 3. Отражает ли это наблюдение динамику расселения горского населения, вынужденного покидать предгорные районы Северной Осетии вследствие активного освоения данной территории кабардинцами, или различный уровень межкультурного общения пришлого и местного населения, покажут дальнейшие исследования. Объем и характер археологических источников, имеющихся в распоряжении исследователей сегодня, оставляют возможность лишь для постановки научных проблем и выдвижения гипотез, требующих самой тщательной проверки. Здесь заметим, что распределение малокабардинских могильников в предгорных районах Ингушетии отражает скорее не хозяйственное освоение территории, а продвижение и закрепление на новых участках военных отрядов. Последнее наблюдение косвенно подтверждается значительно меньшим числом женских погребений в могильниках ингушской группы, нежели в малокабардинских памятниках более западных районов (Даутова, 1982. С. 88). И разнообразие нехарактерных черт в кабардинских погребениях Ингушетии может объясняться тем, что молодые бессемейные воины были более подвержены влиянию местных горских культурных традиций, чем переселявшиеся на новые земли целые роды и семьи, в которых патриархальные обычаи сохранялись и передавались детям и внукам старшим поколением.

Список литературы К вопросу об этнокультурных контактах на территории Центрального Предкавказья в XVI-XVII вв. (по материалам малокабардинских курганов)

- АБКИЕА: Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов/Под ред. В. К. Гар-данова. М., 1974.

- Алексеева Е. П., 1959. Очерки по истории черкесов в XIV-XV вв.//ТКЧНИИ. Вып. III.

- Беренштам В. Л., 1879. Дневник археологических работ, веденных на Кавказе в 1879 году//V АС в Тифлисе: Протоколы подготовительного комитета. Тифлис.

- Виноградов В. Б., Козенкова В. И., Крупнов Е. И., Марковин В. И., Мунчаев Р. М, 1968. СевероКавказская экспедиция//АО 1967 г. М.

- Виноградов В. Б., Шаова (Кайтмесова) С. Д., 2003. Кабардинцы и вайнахи на берегах Сунжи (XVI -середина XVIII в.). Армавир; Майкоп.

- Гарданов В. К., 1965. К вопросу об экономическом развитии Кабарды в XVIII веке//УЗ КБНИИ. Т. XXIII. Нальчик.

- Гребенец Ф. С., 1915. Курганы в окрестностях станицы Змейской (Терского казачьего войска)//СМОМПК. Вып. 44. Тифлис.

- Даутова Р. А., 1982. Кабардинские курганы на территории Чечено-Ингушетии//XII «Крупнов-ские чтения»: Тез. докл. конф. М.

- Даутова Р. А., Мамаев Х. М., 1972. Археологические памятники средневековья у селения Али-Юрт (Чечено-Ингушетия)//СА. № 2.

- Дзаттиаты Р. Г., 2002. Культура позднесредневековой Осетии. Владикавказ.

- Долбежев В. И., 1901. Извлечения из отчета о раскопках В. И. Долбежева в 1898 году//ОАК за 1898 г.

- История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1988.

- Каменецкий И. С., 1983. Код для описания погребального обряда. Ч. I//Древности Дона: Материалы работ Донской экспедиции. М.

- Каменецкий И. С., 1986. Код для описания погребального обряда. Ч. II//Археологические открытия на новостройках. Т. I. М.

- Караев Б. З., 2005. Отчет о раскопках Комсомольского I и Змейского курганных могильников в 2003 г.//Архив ИА.

- Керцелли Н. Г., 1877. Поездка к кавказским курганам в 1877 году, предпринятая по поручению Комитета антропологической выставки//Из Протоколов заседания комитета по устройству антропологической выставки. Отд. оттиск № 14. М.

- Круглов А. П., 1938. Археологические раскопки в Чечено-Ингушетии летом 1936 г. Грозный.

- Крупнов Е. И., 1941. Археологические памятники Ассинского ущелья//Тр. ГИМ. Вып. 12. М.

- Крупнов Е. И., 1948. Отчет Северо-Кавказской археологической экспедиции о работах, проведенных на территории Кабардинской АССР, Грозненской области и Дагестанской Республики в 1947 году//Архив ИА. Р-1. № 163.

- Левашева В. П., 1953. Белореченские курганы//Археологический сборник. М. (Тр. ГИМ. Вып. XXII.)

- Милорадович О. В., 1954. Кабардинские курганы XIV-XVI вв.//СА. Вып. ХХ.

- Минаева Т. М., 1954. Археологические памятники Черкесии//Тр. Черкесского НИИ. Т. II. Черкесск.

- Миньков Е. В., 1988. Отчет об археологических раскопках курганного могильника у с. Октябрьское Пригородного р-на СО АССР в 1988 г.//Архив ИА. Р-1. № 12833.

- Мужухоев М. Б., 1971. Исследование средневековых памятников горной Ингушетии//АО 1970 г.

- Нагоев А. Х., 1974. К вопросу о расселении кабардинцев//Археолого-этнографический сборник Кабардино-Балкарского НИИ. Вып. 1. Нальчик.

- Нагоев А. Х, 1987. Итоги раскопок кабардинских курганов на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1977 гг.//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг. Т. 3. Нальчик.

- Нагоев А. Х., 2000. Средневековая Кабарда. Нальчик.

- Нарожный Е. И., 2005. Средневековые кочевники Северного Кавказа: Некоторые дискуссионные проблемы этнокультурного взаимодействия эпохи Золотой Орды. Армавир.

- Николаева Н. А., Сафронов В. Отчет о раскопках курганов в с. Ногир Пригородного района, с. Чикола Ирафского района СО АССР, проведенных археолого-реставрационной экспедицией ВЦНИЛКР в 1977 г.//Архив ИА. Р-1. № 6847.

- ОАК за 1897 г. СПб., 1900.

- Ростунов В. Л. Археологические раскопки кабардинского курганного могильника у сел. Октябрьское Пригородного района СО АССР в 1987 г.//Архив ИА. Р-1. № 12804.

- Самоквасов Д. Я., 1882. Могильные древности Пятигорского округа. СПб.

- Тменов В. Х., 1985. Исследование пещерных склепов у с. Дзивгис//АО 1983 г.

- Федоров-Давыдов Г. А., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.

- Шаова С. Д., 2002. История кабардинцев бассейна р. Сунжа в XVI -середине XVIII в. и их взаимоотношения с вайнахами. Армавир.