К вопросу об оценке эффективности исполнения федеральных целевых программ как формы государственных расходов

Автор: Ефремова Татьяна Александровна, Аверина Ольга Ильинична

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

Предметом проведенного авторами исследования являются вопросы оценки эффективности исполнения федеральных целевых программ. В статье рассмотрены подходы к оценке эффективности реализации государственных программ в зависимости от целеполагания расходования бюджетных средств, а также выявлены присущие им особенности и недостатки. Проведен анализ выполнения расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией федеральных целевых программ. Определены приоритеты корректирования методик оценки эффективности федеральных целевых программ, обоснована необходимость учета при этом деятельности куратора программ и государственного заказчика. Предложена методика оценки эффективности исполнения федеральных целевых программ при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. Результаты исследования могут быть использованы в текущей деятельности государственных заказчиков, что позволит им выявлять проблемы в процессе строительства и принимать решения, направленные на повышение эффективности капитальных вложений.

Федеральная целевая программа, эффективность исполнения федеральной целевой программы, бюджетное финансирование, показатели оценки эффективности, капитальное строительство

Короткий адрес: https://sciup.org/149142630

IDR: 149142630 | УДК: 336.58 | DOI: 10.24158/tipor.2023.6.15

Текст научной статьи К вопросу об оценке эффективности исполнения федеральных целевых программ как формы государственных расходов

Федеральные целевые программы играют особую роль в реализации приоритетных задач государства. Они обеспечивают социально-экономическое развитие регионов, укрепление безопасности государства, повышение уровня жизни населения, улучшение демографической ситуации, решение острых вопросов в области экологии и др. Согласно постановлению Правительства РФ № 594 1 федеральные целевые программы (ФЦП) представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики.

Под эффективностью реализации ФЦП в данном случае подразумевается прежде всего успешное расходование бюджетных средств. Рациональное распоряжение бюджетными средствами остается одной из важнейших проблем распределения финансовых ресурсов государства. Главными задачами здесь закономерно считаются: установление приоритетов расходования средств бюджета, обязательный контроль за их целевым использованием, обнаружение источников поступления средств для финансирования государственных расходов. При этом большое внимание должно уделяться внешнему контролю за исполнением федерального бюджета. С этим связана необходимость разработки и применения действенных методик оценки эффективности для усиления контроля за исполнением федерального бюджета на цели финансирования федеральных целевых программ.

Единой методики оценки эффективности исполнения ФЦП не существует. В нашей стране придерживаются практики оценки эффективности расходования бюджетных средств «по министерствам» (то есть учитывая особенности институтов реализации программ и участников бюджетного процесса) и «по направлениям» (в зависимости от целеполагания расходования и области социально-экономической жизни страны, для улучшения которой предназначены данные средства) (Реутов, Зиневич, 2017).

Стоит отметить, что на федеральном уровне подход к оценке эффективности реализации государственных программ закреплен в постановлении Правительства РФ № 903 2 . Разработанная законодателем система показателей и индикаторов программ предполагает, что коэффициенты значимости всех показателей и индикаторов одинаковы. Такой подход позволяет, с одной стороны, упростить процедуру оценки эффективности программы и исключить влияние фактора субъективности при экспертном оценивании коэффициентов значимости показателей и индикаторов, с другой – игнорировать значимость отдельных задач и мероприятий программы, он сглаживает «неровности» и неуспехи реализации отдельных мероприятий в интегральной оценке программы в целом (Борщевский, 2018).

Министерство экономического развития ежегодно готовит отчеты о выполнении федеральных целевых программ, проводит анализ достижения целевых индикаторов и показателей (рисунок 1 3 ).

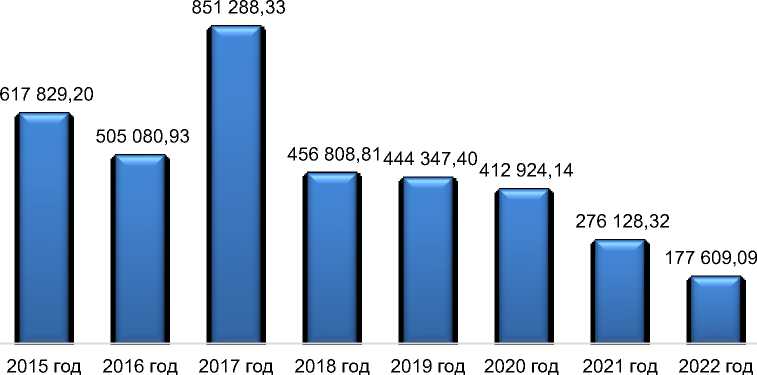

Если говорить о выполнении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией федеральных целевых программ, то необходимо отметить следующее:

-

– наблюдается отрицательная динамика бюджетного финансирования ФЦП (рисунок 2);

-

– уровень законтрактованных обязательств и кассовых расходов является недостаточным (рисунок 3).

^^ Показатель не выполнен

^^ Показатель достигнут не в полном объеме

^^ Показатель достигнут в полном объеме г Количество ФЦП

Рисунок 1 – Анализ достижения целевых показателей ФЦП в 2018–2021 гг., ед.

900 000,00

800 000,00

700 000,00

600 000,00

500 000,00

400 000,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

Рисунок 2 – Объемы бюджетного финансирования ФЦП в 2015–2022 гг., млрд р.

450 000,00

400 000,00

350 000,00

300 000,00

250 000,00

200 000,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

^^ бюджетные обязательства, млн р.

—•—законтрактованные обязательства в рамках реализации ФЦП, млн р.

^^^^^wкассовые расходы на реализацию ФЦП, млн р.

Рисунок 3 – Динамика финансирования ФЦП в 2020–2022 гг., млн р.

Согласно п. 54 постановления Правительства РФ № 786 1 за реализацию государственной программы несет ответственность куратор, а ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов государственной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей государственной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в подсистему управления государственных программ.

Многообразие ФЦП, реализуемых в Российской Федерации, и их существенные отличительные особенности обусловливают применение разных подходов к оценкам эффективности реализации программ, поэтому прежде всего необходимо их классифицировать (рисунок 4).

по времени

по целевой направленности

по характеру решаемых задач

краткосрочные (менее 1 года)

среднесрочные

( от 1 года до 5 лет)

долгосрочные

(свыше 5 лет)

инновационные

(научно-технические )

экологические

развитие отдельных отраслей

демографические обеспечение безопасности развитие производства

развитие отдельных регионов

развитие отдельных институтов

Рисунок 4 – Классификация ФЦП

Классификация ФЦП позволяет провести параллель между целеполаганием программы и особенностью выбора индикаторов для дальнейшей оценки ее эффективности. Если быть точнее, то логично выбирать для ФЦП демографической направленности такие целевые индикаторы, как объем инвестиций на душу населения, объем налоговых доходов местных бюджетов, прирост трудоспособного населения, ввод в эксплуатацию социально значимых объектов (детских садов, школ и т. д.), обеспеченность населения медицинской помощью, объем туристского потока (для развития территорий с туристической направленностью). Для ФЦП экологической направленности целесообразно устанавливать следующие целевые индикаторы: сокращение объема сбросов, сокращение объемов непереработанных отходов, уменьшение доли растений и животных, занесенных в Красную книгу России, увеличение доли построенных сооружений инженерной защиты природных ресурсов. То есть методики оценки эффективности программы должны соблюдать логические связи между целями программы, задачами и установленными критериями ее оценивания.

Исходя из отмеченной закономерности и проанализировав ФЦП на 2022 г. по «направлениям», считаем целесообразным учитывать следующие аспекты при разработке методик оценки эффективности ФЦП:

– не включать в методики оценки целевые индикаторы и показатели, логически не связанные с направлением ФЦП и ее целью. Например, целевой индикатор программы «Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы» определен как «доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц» 2 , он выражает субъективное мнение физических лиц, принявших участие в судебном процессе. При этом высока вероятность получения необъективной оценки от лиц, не удовлетворенных решением суда в случае, если принятое решение отлично от их личного мнения. В итоге формируются искаженные итоговые результаты достижения целевого показателя, что сказывается на эффективности исполнения всей целевой программы;

-

- не устанавливать индикаторы и плановые показатели, по которым невозможно их рассчитать и спрогнозировать, что в конечном итоге приводит к заниженным плановым значениям и перевыполнению данного индикатора более чем на 100 %. Так, по ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» один из целевых индикаторов обозначен как «количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения» 1 . В итоге за период исполнения ФЦП ежегодно наблюдается значительное превышение планового значения данного показателя;

-

- устанавливать для каждого мероприятия программы свои целевые индикаторы. Это позволит оценить эффективность ФЦП не в целом, а по частям, что в итоге даст комплексное представление о достижении всех целей программы. Такой индивидуальный подход необходимо особо учитывать при реализации таких ФЦП, которые затрагивают разные аспекты жизни человека, например федеральные целевые программы в сфере «развитие регионов». Подобного рода программы реализуют мероприятия, направленные на улучшения социальной, экономической, экологической и других сфер;

-

- изменить подход в расчете степени достижения плановых значений показателей по объектам капитального строительства. Не устанавливать плановое значение для таких показателей в единицах (штуках построенных объектов), а проводить комплексную оценку построенного объекта капитального строительства. Это связано с преследованием цели качества, а не количества. При установке оценки эффективности самого объекта можно добиться усиления контроля за ходом строительства на всех его жизненных циклах;

-

- включить в методику оценки эффективности ФЦП как один из пунктов оценку деятельности куратора ФЦП, а также государственного заказчика. Для этого в ключевой показатель эффективности ответственного исполнителя необходимо интегрировать задачи по достижению плановых значений целевых индикаторов, относящихся непосредственно к их компетенции. Такая мера усложнит систему расчета эффективности программы, но одновременно и повысит внимание участников программы к конечной цели.

Основываясь на обозначенных аспектах, нами разработана методика оценки эффективности федеральных целевых программ при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (ОКС) государственной (муниципальной) собственности.

В настоящее время ФЦП, предусматривающие капитальные вложения, либо совсем не содержат оценку возводимых объектов капитального строительства, либо имеют фиктивный подход к оценке. В ежегодных докладах Минэкономразвития о ходе реализации ФЦП регулярно отмечаются следующие проблемы при реализации программ с капитальными вложениями: некачественная проектная документация (ПД), задержки сроков строительства, связанные в том числе с корректировками Пд и/или с применением в процессе строительства некачественных материалов и/или неправильно выбранных технологий производства работ.

Жизненный цикл ОКС состоит из трех фаз: разработка ПД, строительство ОКС, ввод в эксплуатацию и эксплуатация. Для оценки эффективности капитальных вложений предложена следующая формула:

Э = £ m=i Ki х Ai, (1)

где Э - эффективность капитальных вложений;

Ki - весовой критерий, определяющий объем влияния качества n на оценку, измеряемый в баллах;

Ai - оценка в баллах по совокупности показателей i .

При этом все показатели К целесообразно разделить на две группы:

-

1) экономические показатели;

-

2) социальные показатели.

Каждая группа включает определенный набор показателей для каждой из фаз жизненного цикла ОКС. Например, для K i (экономические показатели) на фазе жизненного цикла «разработка ПД» предложено установить:

-

1. K i.i - продолжительность разработки ПД, вес - 0,5;

-

2. К 1.2 - результат прохождения государственной экспертизы, вес - 0,5.

На фазе «строительство» К 2 (экономические показатели) могут быть следующими:

-

1. К 2.1 - продолжительность работ, вес - 0,5;

-

2. К 2.2 - консервация возводимого ОКС, вес - 0,5.

Оценку каждого показателя предложено производить по пятибалльной шкале.

Для расчета продолжительности разработки ПД и продолжительности выполнения строительных работ используется следующая формула:

Т= ( 1 - g) * 5 - (2)

где ∑н – сумма работ по государственным контрактам по направлению «капитальные вложе ния», сроки по которым были нарушены соответственно на этапе разработки ПД или строительства;

∑р – сумма работ по направлению «капитальные вложения».

Показатель «результат прохождения государственной экспертизы» предложено вычислять по формуле:

Гэ = ( 1 - No ) * 5 . (3)

где Nо – количество государственных контрактов с предметом «государственная экспертиза», по которым получено отрицательное заключение;

N – суммарное количество государственных контрактов с предметом «государственная экспертиза».

Показатель «консервация возводимого ОКС» предложено вычислять по формуле:

К= ( 1 - f ) *5 - (4)

где ∑з – сумма выполненных работ по государственным контрактам, по которым принято ре шение о консервации;

∑р – сумма работ по направлению «капитальные вложения».

Для стадий «разработка ПД» и «строительство» целесообразно разбивать вес по экономическим показателям, на стадии «ввод в эксплуатацию и эксплуатация» – по социальным показателям. Это объясняется тем, что социальный эффект достигается только после выполнения последней фазы ОКС – успешного ввода в эксплуатацию. Объект капитального строительства может выполнять задачи, предусмотренные федеральной целевой программой, только после окончания строительства, успешной сдачи объекта и начала его эксплуатации. Следовательно, под «социальным эффектом» применительно к ОКС будем понимать процесс ввода в эксплуатацию.

Социальные показатели К 3 здесь могут быть следующие:

-

1 . К 3.1 – нарушение срока ввода в эксплуатацию, вес – 0,5;

-

2 . К 3.2 – не введены в эксплуатацию, вес – 0,5.

Показатель «нарушение срока ввода в эксплуатацию» предложено рассчитывать по формуле:

ТВ = ( 1 - NH ) * 5 - (5)

где Nнв – количество ОКС с нарушенными сроками ввода в эксплуатацию;

Nв – суммарное количество ОКС, запланированных к вводу на данный момент времени.

Оценку эффективности исполнения ФЦП необходимо производить на каждой фазе ОКС, а затем рассчитать итоговую оценку эффективности с помощью усреднения полученных фазовых оценок.

Интервалы значений сводного интегрального показателя эффективности капитальных вложений предложено установить в следующих диапазонах:

-

– менее 3,5 баллов – неэффективные капитальные вложения;

-

– от 3,5 до 4,5 баллов – средний уровень эффективности;

-

– более 4,5 баллов – высокий уровень эффективности.

Апробация предложенного методического подхода проведена применительно к расчету эффективности капитальных вложений на примере ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы». Расчеты представлены в таблице 1 1 .

Итоговая оценка 4,32 находится в интервале от 3,5 до 4,5, что означает средний уровень эффективности реализации программы. Используя данный метод, можно оценивать каждую фазу жизненного цикла ОКС, что в свою очередь может способствовать дополнительному изучению и анализу эффективности на каждом этапе реализации ФЦП.

Преимуществом предложенного методического подхода является то, что он позволяет оценить эффективное использование бюджетных инвестиций при капитальном строительстве. Его применение государственными заказчиками (получателями бюджетных средств) в текущей деятельности позволит им своевременно выявлять проблемные области в процессе строительства объекта капитального строительства и принимать соответствующие решения, направленные на обеспечение повышения эффективности капитальных вложений.

Таблица 1 - Расчет показателей эффективности капитальных вложений

|

Наименование показателей |

Жизненные фазы ОКС |

|||||

|

Разработка ПД |

Строительство |

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация |

||||

|

о * и ■& “ 8 |

Оценка эксперта |

= 1 of |

Оценка эксперта |

о * ° 5 о » ф п |

Оценка эксперта |

|

|

Экономические показатели |

||||||

|

Консервация возводимого ОКС |

- |

- |

0,5 |

(1-573,79/43156,8)х5=4,93 4,93 *0,5=2,47 |

- |

- |

|

Продолжительность работ: |

0,5 |

0,5x4,86=2,43 |

0,5 |

0,25x3,5+0,25*3,91=1,85 |

- |

— |

|

расторжение государственного контракта по вине головного исполнителя |

- |

- |

0,25 |

(1-12/40)х5=3,5 |

- |

- |

|

срыв срока выполнения работ по государственному контракту |

0,5 |

(1-1192,58/43156,8)х5=4,86 |

0,25 |

(1-9361,17/43156)*5=3,91 |

- |

- |

|

Результат прохождения государственной экспертизы: |

0,5 |

0,25*4,17+0,25x2,7=1,72 |

- |

- |

- |

- |

|

получение отрицательного заключения |

0,25 |

(1-4/24)х5=4,17 |

— |

— |

- |

— |

|

продление срока проведения |

0,25 |

(1-11/24)х5=2,7 |

— |

— |

- |

— |

|

Социальные показатели |

||||||

|

Ввод в эксплуатацию: |

- |

— |

— |

1 |

0,5x4,14+0,5x4,83=4,49 |

|

|

нарушение срока ввода в эксплуатацию |

- |

— |

— |

0,5 |

(1-5/29)х5=4,14 |

|

|

не введены в эксплуатацию |

- |

— |

— |

0,5 |

(1-1/29)х5=4,83 |

|

|

Итоговая оценка по каждой жизненной фазе |

- |

2,43+1,72=4,15 |

— |

2,47+1,85=4,32 |

- |

4,49 |

|

Итоговая оценка |

(4,15+4,32+4,49)/3=4,32 |

|||||

Примечание. Оценка эксперта выполнена по пятибалльной шкале.

Таким образом, проведенное исследование проблемы оценки эффективности реализации ФЦП показало следующие результаты:

-

– единой методики оценки эффективности не существует, что объясняется уникальностью каждой ФЦП;

-

– при расчете эффективности реализации ФЦП используется «частный» метод, выбранный исходя из целеполагания программы;

-

– отмечена корреляция между целеполаганием ФЦП и установкой целевых индикаторов для дальнейшей оценки эффективности;

-

– определены универсальные рекомендации для корректировки методик оценки эффективности программ;

-

– с учетом отмеченных рекомендаций предложена методика оценки эффективности ФЦП при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

Список литературы К вопросу об оценке эффективности исполнения федеральных целевых программ как формы государственных расходов

- Борщевский Г.А. Совершенствование подходов к оценке государственных программ Российской Федерации // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. 22, № 1. С. 110-134. https://doi.org/10.17323/1813-8691-2018-22-1-110-134.

- Реутов В.Е., Зиневич С.А. Оценка эффективности федеральных целевых программ развития регионов: теоретико-методический подход // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7, № 9А. С. 88-104.