К вопросу об оценочных показателях развития национальной экономики

Автор: Лунева Елена Андреевна

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 1 (71), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье делается попытка структурирования системы показателей эффективности функционирования экономической системы. Анализируется совокупный доход как основной показатель, отражающий функционирование экономической системы и занимаемое место в мире. Делается вывод об общемировой тенденции и привязки развития национальных экономик к этому тренду. Выделяются дополнительные показатели, к которым предложено отнести риски зависимости национальной экономики от ввоза товаров и сырья.

Экономическая система, совокупный доход, темпы ввп, ввп на душу населения, равномерность распределения дохода, эффективность управления

Короткий адрес: https://sciup.org/14127850

IDR: 14127850 | УДК: 338.001.36 | DOI: 10.47629/2074-9201_2023_1_99_103

Текст научной статьи К вопросу об оценочных показателях развития национальной экономики

О сновными требованиями к показателям экономического развития в целях мониторинга помимо того, что они должны отражать состояние экономической системы, является их измеримость, ограниченность числа (большой объём показателей трудоёмок в расчётах и сопряжён с погрешностями их выделения), различие отражаемых тенденций.

Использование количественных показателей, выраженных в натуральных единицах, подлежащих счёту или в стоимостном выражении (с возможной последующей корректировкой на индекс потребительских цен или инфляцию) наиболее предпочтительно, поскольку сопряжено с меньшей погрешностью чем использование качественных и качественно-количественных оценок.

Основным индикатором экономического развития является совокупный доход или валовой внутренний продукт. Именно его объёмы и динамику связывают с экономической эффективностью хозяй- ства. Также часто применяется усреднённый показатель – ВВП на душу населения, что позволяет более точно сопоставить данные по разным периодам и на разных территориях. И тем не менее, именно объём и динамика валового продукта понимается как экономический рост. Сопоставление динамики совокупного дохода позволяет выделить группы стран близкие по темпам и объёмам экономического развития, обозначить общий тренд и определить страны, чья траектория экономического развития выделяется на общем фоне в ту или иную сторону.

Для наглядности рассмотрим статистические данные некоторых государств. Несмотря на то, что РФ занимает первое место по площади территории, она ни разу не выходила на первое место по совокупному доходу даже до распада СССР и во времена существования Российской империи. Так, по итогам 1913 года Российская империя занимала третье место в мире по объёму в 464 млрд долл., уступая пер- вое место Британской империи (986 млрд долл.) и второе место США (917 млрд долл.). По итогам 1963 года СССР заняло второе место (1572 млрд долл.), уступая США (4070 млрд долл.). По итогам 2021 года РФ с ВВП в 1647,6 млрд долл. заняла одиннадцатое место, уступив США, Китаю, Японии, Германии, Великобритании, Индии, Франции, Италии, Канаде и Южной Корее [2; 3].

Как известно, в двухтысячных годах ставилась задача удвоения ВВП и активного привлечения прямых иностранных инвестиций, что было достигнуто только отчасти. Ставка на инновационное развитие не оправдалась, о чём свидетельствует провал проекта «Сколково». Тем не менее, следует отметить, что за последние 20 лет качество жизни людей очень существенно повысилось.

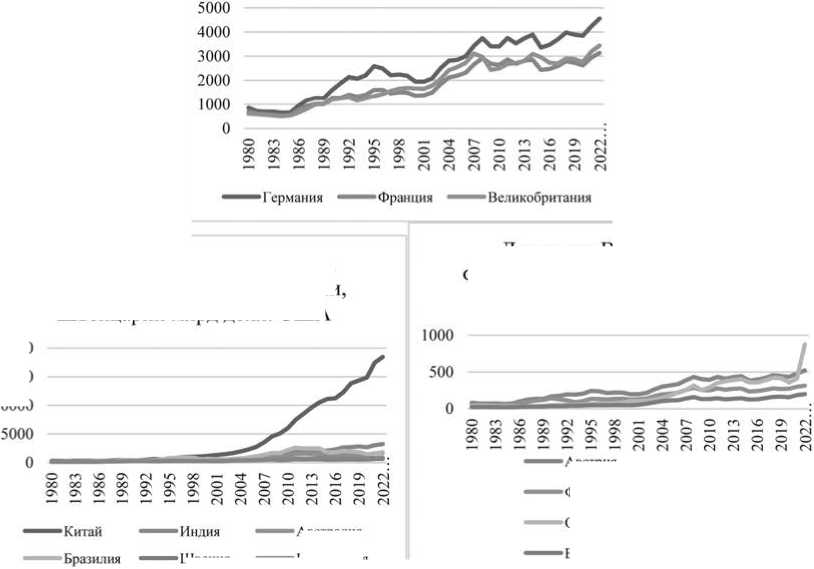

Возвращаясь к рассмотрению ВВП как основного показателя экономической эффективности, рассмотрим фактические результаты динамики совокупного дохода некоторых зарубежных стран (см. Рисунок 1).

Государства сгруппированы по объёмам ВВП на 1980 год:

-

1) США, чей ВВП, наибольший в мире, превысил 1000 млрд долл. (2857,3 млрд долл.);

-

2) Германия, Франция, Великобритания – страны Запада, чей ВВП составлял 500-1000 млрд долл. (853,7; 701,3; 603,6 млрд долл. соответственно);

Динамика ВВП Германии, Франции и Великобритании, млрд долл.

Динамика ВВП Китая, Индии, Австралии, Бразилии и Швеции Швейцарии млрд долл. США

Динамика ВВП Австрии, Финляндии, ОАЭ, Венгрии, млрд долл.

Швеция

Австралия

Швейцария

Австрия

Финляндия

Объединенные арабские эмираты

Венгрия

Рисунок 1. Динамика ВВП некоторых государств с 1980 года, млрд долл. [Построено по данным МВФ]

-

3) Китай, Индия, Австралия, Бразилия, Швеция, Швейцария – страны с ВВП от 100 до 500 (до 303 млрд долл);

-

4) Австрия, Финляндия, ОАЭ, Венгрия – страны с ВВП менее 100 млрд долл.

Динамика объёма валового продукта США, отличающаяся завидной планомерностью возрастания, представлена на отдельном графике, поскольку объём никакого другого государства не был сопоставим с совокупным доходом США в 1980-х годах. Но с 2000х годов на мировую арену по ВВП выходит Китай. На настоящий момент ВВП Китая ниже ВВП США в 1,355 раз. Но при этом, экономический рост в Китае сопровождался увеличением коррупции и клановости, то есть экономический прирост не гарантирует эффективного управления притоком ресурсов. Страны Западной Европы характеризуются выраженной схожестью темпов валового продукта.

В целом, выделяется общая тенденция экономического развития. Для оценки схожести тенденций развития России с другими государствами рассмотрим коэффициенты корреляции по объёму совокупного дохода (см. Таблицу).

Можно сделать вывод, что государства, корреляция с ВВП РФ которых наименьшая, характеризуются наибольшими различиями динамики совокупного дохода от общемирового тренда. Несмотря на внешнюю конфронтацию, конвергенция экономик не замедляется. Странами, ВВП которых «оторвался» от общемирового тренда, как раз являются Китай, США и Индия.

Высокая степень корреляции темпов экономического развития во многом, если не во всём, определяется детерминизмом того совокупного дохода, который может быть произведён с учётом внутренних и привлечённых ресурсов. Если отталкиваться от основного макроэкономического тождества, то источниками дополнительных ресурсов через конъюнкции является экспорт и движение капитала. То есть с одной стороны потенциалом для роста уровня (а через уровень и качества) жизни населения является общий объём производства, а с другой – пропорции перераспределения общемирового совокупного дохода.

Таким образом, не вызывает сомнений, что ВВП по правуявляется основным показателем экономического развития.

Прямая связь ВВП с численностью населения не вызывает сомнений. Однако, большое количество населения не гарантирует пропорциональный объём совокупного дохода. Яркий пример – Индия, страна, входящая в десятку государств с наибольшим объёмом совокупного дохода (шестое место в рейтинге стран по ВВП в 2021 году), но которая по показателю ВВП на душу населения занимает весьма скромное место.

Таким образом, территорию с её природными ресурсами (и возможностью их добычи) и численность населения (как фактор производства) следует отнести к ограничителям потенциального объёма производ-

Таблица

Корреляция ВВП РФ с ВВП некоторых других стран с 2000 года (рассчитано по данным МВФ)

Значимыми показателями, связанными с ВВП, являются:

• темпы роста ВВП (экономический рост); • ВВП на душу населения.

Темпы роста ВВП позволяют диагностировать характер развития экономической системы и прогнозировать перспективный размер совокупного дохода.

Значимость темповэкономического ростаопре-деляется возрастанием валового продукта. Государство является гегемоном в том случае, как показывает история, если имеет наибольший ВВП, поскольку это даёт возможность направлять излишки дохода в укрепление политической мощи, распространять свою культуру и идеологию. Оценить подобные излишки можно через ВВП на душу населения, для этого целесообразно использовать следующую форму расчёта:

N × (ВВП на душу населения фактический – ВВП на душу населения необходимый), где N – численность постоянно проживающего населения;

ВВП на душу населения необходимый – достаточный объём ВВП на человека для обеспечения требуемого качества жизни.

Если обратиться к статистике, очевидно, что США накапливают наибольшие излишки, позволяющие поддерживать своё лидирующее положение. В погоне за местом в мировой экономике для стран – негегемонов имеются частые проявления подмены действительных факторов, определяющих экономическое доминирование и не связанных с этим характеристик, что вытекает в интерпретацию внешнего как сущностного.

Равномерность распределяемых доходов, определяемая через коэффициент Джини или коэффициент фондов позволяет оценить социальную справедливость, но будет ошибкой называть её показателем благополучия. Так, если обратиться к статистике, можно обнаружить, что к странам с низким коэффициентом Джини (то есть – с наиболее равномерным распределением дохода) относится ряд беднейших государств, значительное число которых – бывшие советские республики. Можно сделать вывод, что показателем равномерности дохода резонно рассматривать в комплексе с ВВП на душу населения.

Важный показатель, который по сути не рассматривается в научной литературе – риск национальной экономики, связанный со специализацией на мировом рынке. Теория сравнительных преимуществ (Д. Рикардо, Р. Торренс) обосновывает международную специализацию как способ экономии ресурсов, а соответственно – возможности увеличения ВВП, то есть – экономической эффективности [1].Однако, по аналогии с предприятием, можно заключить, что специализация повышает эффективность, но увеличивает риски, а потому необходимо балансировать между экономической устойчивостью и финансовой устойчивостью. Аналогичное заключение напрашивается и на макроэкономическом уровне. Чем сильнее государствозависитот внешних поставок(ресур-сов или товаров), тем выше риски, связанные с прекращением этих поставок, чему может быть причиной кризис или наложение санкций. Необходимость учёта таких рисков показывает история торгового взаимодействия Российской Федерации с зарубежными партнёрами. С одной стороны, специализация увеличивает совокупный доход, с другой повышает уязвимость и, как уже было отмечено, задаёт темпы тренда экономического развития (поскольку снижает возможности маневрирования).

При этом отметим, что перестроиться экономике чрезвычайно сложно и даже если отбросить внеэкономические сложности, остаётся необходимость перенаправления ресурсов (трудовых, финансовых), что нарушает сложившийся межотраслевой баланс.

Предлагается учитывать риски специализации в объёме (или стоимостном выражении) тех ресурсов, материалов, готовых изделий и услуг, которые закупаются за рубежом, необходимы для экономики и не могут быть замещены в ближайшее время.

Также значимыми показателями являются безработица и инфляция. Как известно, внутренним макроэкономическим равновесием считается равенство совокупного спроса и совокупного предложения в условиях полной занятости и при минимальной инфляции. А. Оукен обосновал связь занятости и валового продукта [4]. Чем больше фактическая безработица отличается от естественной, тем менее эффективно работает экономическая система, поскольку трудовые ресурсы «простаивают».

Инфляция однозначно отрицательно влияет на экономическую систему. Рост потребительских цен ужесточает бюджетное ограничение, уменьшая совокупное потребление и ухудшая качество жизни. Даже если, политика дешёвых денег стимулирует экспорт при инфляции выше 3-5 % в год (то есть – ползучей инфляции), потери общества оказываются выше полученного благоприятного эффекта.

Резюмируя сказанное можно представить показатели эффективности функционирования экономической системы следующим образом (см. Рисунок 2).

Причинами, определяющими объём ВВП и прочие указанные на Рисунке 2 показатели, по нашему убеждению, являются организованность и эффективность управления, причём первое обычно является следствием второго.

Отметим, что показатели, отражающие внутреннюю организацию экономической системы, несмотря на принадлежность к социальной сфере отне-

Рисунок 2. Показатели эффективности функционирования экономической системы [Разработано автором]

сены к эффективности функционирования экономи- структуру, являются индикаторами организованно-ческой системы, поскольку, определяя внутреннюю сти её функционирования.

Список литературы К вопросу об оценочных показателях развития национальной экономики

- Блауг М. Оукен, Артур // 100 великих экономистов после Кейнса. Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. - СПб.: Экономикус, 2009. - 384 с.

- International monetary fund. Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022 (дата обращения: 25.10.2022).

- Eurostat statistics. Электронный ресурс. Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser (дата обращения: 25.10.2022).

- Okun, Arthur M. Prices and Quantities: A macroeconomic analysis. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1981. - 367 р.