К вопросу об онтогенезе и онтогенетической структуре ценопопуляций Jurinea arachnoidea Bunge

Автор: Ильина В.Н., Горлов С.Е.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Исследованы онтогенез и онтогенетическая структура популяций наголоватки паутинистой (Jurinea arachnoidea) в Самарской области.

Онтогенез, ценопопуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/148205552

IDR: 148205552 | УДК: 581.55+519.24

Текст научной статьи К вопросу об онтогенезе и онтогенетической структуре ценопопуляций Jurinea arachnoidea Bunge

В настоящее время популяционный метод исследований в ботанике и экологии завоевывает все большее признание, так как он базируется не только на визуальных методах, но и учитывает большое количество разнообразных показателей, характеризующих развитие вида в условиях конкретного сообщества. В основе направления лежит концепция дискретного описания онтогенеза модельных видов растений [1, 11]. Вместе с тем все большую популярность приобретают ком -плексные исследования модельных видов, их популяций и фитоценозов с их участием.

Анализируя наиболее существенную проблематику популяционно-онтогенетических исследований, можно выделить главные направления [2, 3, 4, 5]:

-

1) изучение онтогенеза ещё не исследованных видов: из сосудистых растений России к настоящему времени описано немногим более 1000 видов или 0,4% флоры; единичны случаи описания онтогенеза водорослей, лишайников и мохообразных;

-

2) детальное изучение жизненных форм растений, биоморфного состава видов, комплексов и систем побегов корней, включая поливариантность развития особей (популяционная морфология растений);

-

3) исследование структуры и динамики популяций;

-

4) изучение физиологической и биохимической поливариантности особей видов на разных этапах онтогенеза;

-

5) использование популяционных методов в фитоценологии и биогеоценологии;

-

6) развитие биоиндикационной популяционной биологии;

-

7) популяционное моделирование;

-

8) исследование жизненных стратегий видов и конкуренции растений;

-

9) выявление закономерностей репродуктивной активности особей в популяциях.

В Самарской области к настоящему времени с позиций популяционной биологии и экологии изучено всего лишь 1% от всей флоры области и около 5% видов, включенных в региональную

Красную книгу. Для познания экологобиологических свойств флоры самарским исследователям предстоит еще очень большая работа.

С 2006 г. в регионе проводится изучение онтогенеза и структуры популяций наголоваток [6]. В качестве модельного вида избрана широко распространенная в Поволжье наголоватка паутинистая ( Jurinea arachnoidea Bunge, Asteraceae ).

В Самарской области J. arachnoidea встречается спорадически по всем районам в сообществах каменистых степей [7, 9, 10, 12].

Стационарное исследование ценопопуляций J. arachnoidea проводилось в течение четырех вегетационных сезонов 2006-2009 гг. на территории памятника природы «Каменный овраг» (Кинельский район, Самарская область). При изучении онтогенетической структуры нами использовались общепринятые методики [1, 8, 11]. Однако 4-годичных материалов оказалось недостаточно для детального описания стадий онтогенеза вида.

При изучении популяций наголоватки паутинистой нам удалось выявить основные диагностические признаки для 10 стадий развития: проростки - имеют две семядоли, прорастание семян надземное; ювенильные особи - розетка из 2-3 листьев, каудекса нет, подземные органы тонкие; имматурные - розетка из 3-5 листьев, корень утолщается до 2-3 мм; виргинильные - розетка из 5-6 листьев, появляется каудекс, толщина корневой шейки до 0,5 см; молодые генеративные -одна корзинка, корневая шейка до 0,5 см; зрелые генеративные - одна-две (редко три) корзинки, корневая шейка до 0,7 см, отмечено начало пар-тикуляции; старые генеративные - одна корзинка, корневая шейка до 1 см, 2-3 главки; субсенильные - нет цветоносов, 6-12 листьев, корневая шейка более 1 см, 2-3 главки; сенильные - нет цветоносов, 3-6 листьев, корневая шейка более 1 см, 2-3 разрушающиеся главки; отмирающие - 12 листа, распад подземных органов.

Начальные этапы развития представлены на рисунке 1.

По названным выше признакам выявлялось число особей, относящихся к имеющимся в популяции онтогенетическим состояниям. Данные наблюдений приведены в табл. 1 и 2 (соотноше- ние особей каждого онтогенетического состояния показано в процентах).

В 2006 г. в исследованной ценопопуляции J. arachnoidea преобладали особи виргинильной онтогенетической группы. Число виргинильных особей составляло 43,5%. Весомый вклад в состав популяций также вносили имматурные растения (более 20%). Генеративная фракция популяции (сумма молодых, зрелых и поздних генеративных растений) включала 18,9%. Постгенеративная онтогенетическая группа не превышала 4% от общего количества зарегистрированных растений.

В 2007 г. процент виргинильных растений увеличился до 54,9%. Генеративность популяции сократилась и составила 15,1%. Имматурных особей отмечено уже всего 14,6%, но, несмотря на это, они удерживали субдоминирующее положение. Процентное соотношение других групп по сравнению с 2006 г. практически не изменилось.

В 2008 г. в популяции J. arachnoidea на территории Каменного оврага доминирование вирги- нильных растений достигло максимального значения – 67,7%. Генеративность популяции составила 15,2%. Количество имматурных особей сократилось до 9,5%. Число ювенильных и субсенильных растений было незначительным, сенильные же полностью отсутствовали.

Рис. 1 . Начальные стадии онтогенеза Jurinea arach-noidea (фото С.Е. Горлова)

Таблица 1. Онтогенетические спектры ценопопуляции J. arachnoidea в Каменном овраге

|

№ п/п |

Год исследования |

Онтогенетические состояния, % |

||||||||

|

p |

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

s |

||

|

1 |

2006 |

0 |

10,9 |

23,1 |

43,5 |

2 |

14,9 |

2 |

2,7 |

0,7 |

|

2 |

2007 |

0 |

9,9 |

14,6 |

54,9 |

1,3 |

12,5 |

1,3 |

4 |

0 |

|

3 |

2008 |

0 |

2,5 |

9,5 |

67,7 |

4,4 |

8,9 |

1,9 |

4,4 |

0 |

|

4 |

2009 |

0 |

13,5 |

20,9 |

46,1 |

3 |

15,7 |

0,9 |

0 |

0 |

Таблица 2 . Абсолютное число особей разных онтогенетических групп в популяции J. arachnoidea

|

№ п/п |

Год исследования |

Число особей |

Онтогенетический спектр |

||||||||

|

p |

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

s |

|||

|

1 |

2006 |

147 |

0 |

16 |

34 |

64 |

3 |

22 |

3 |

4 |

1 |

|

2 |

2007 |

149 |

0 |

15 |

22 |

83 |

2 |

19 |

2 |

6 |

0 |

|

3 |

2008 |

153 |

0 |

4 |

15 |

107 |

7 |

14 |

3 |

7 |

0 |

|

4 |

2009 |

230 |

0 |

31 |

48 |

106 |

7 |

36 |

2 |

0 |

0 |

В 2009 г. произошли значительные изменения по сравнению с предыдущими сезонами исследования. Значительно сократилась численность вир-гинильных особей (до 46,1%), тем не менее, они сохранили доминирующую позицию. Увеличилось количество ювенильных (13,5%) и имматур-ных растений (20,9%). Генеративность (число генеративных особей) также возросла и составила 19,6%. Необходимо отметить, что в 2009 г. в популяции не зафиксированы экземпляры постгенеративного периода.

Полученные данные показали, что за годы изучения соотношение особей разных онтогенетических состояний в популяции Каменного оврага изменилось следующим образом. Число особей виргинильного периода (j + im + v) постепенно увеличивалось: 77,5% (2006 г.) → 79,4% (2007) → 79,7% (2008) → 80,5% (2009). Количество генеративных растений изменялось последовательности: 18,9% (2006 г.) → 15,1% (2007) → 15,2% (2008) → 19,6% (2009). Колебание численности постгенеративных особей в период с 2006 по 2008 гг. не превышало 0,6% (3,4% → 4% → 4,4%), за исключением 2009 г., когда они не фиксировались в популяции.

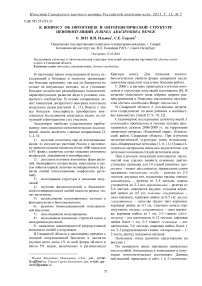

Рис. 2 . Базовый онтогенетический спектр популяций J. arachnoidea

Установлено, что общее число особей модельного вида в популяции Каменного оврага (в пределах стационарного участка) постепенно возрастало от 147 экземпляров в 2006 г. до 230 в 2009 г. Так как наблюдения проводились примерно в одно и то же время (середина июня), то можно сделать заключение об общем росте численности вида на территории обследуемого памятника природы.

В результате изучения онтогенетической структуры ценопопуляций J. arachnoidea нами составлен базовый онтогенетический спектр (рис. 2). Он характеризуется как полночленный, одновершинный, левомодальный, с преобладанием виргинильных особей.

В ходе обработки имеющихся данных по онтогенетическому составу популяции J. arachnoidea, нами были вычислены некоторые индексы (табл. 3), отражающие современные динамические тенденции структуры.

Индекс замещения (I з ) и индекс восстановления (I в ) для популяции в Каменном овраге имеют большие значения (350-412%) в связи с преобладанием особей виргинильного периода и низкой общей генеративностью.

Индекс старения (I с ), напротив, невелик, что свидетельствует о длительности нахождения особей в генеративном состоянии.

Индекс возрастности ( Δ ) приближается к нулю, характеризуя популяцию как молодую.

Коэффициент вариации числа особей в цено-популяции (С N ), оценивающий степень варьирования их количества во времени, изменяется в пределах 1-1,5%, что говорит о стабильности популяции.

Коэффициент вариации числа генеративных особей (С g ), который оценивает динамизм генеративной фракции, показывает, что популяция на-головатки в Каменном овраге пополняется генеративными особями медленно (в пределах 11,3%). Это является следствием длительности виргинильного онтогенетического состояния.

Таблица 3. Характеристика онтогенетической структуры популяции наголоватки паутинистой в Каменном овраге

|

Год исследования |

Индексы |

|||||||

|

I з |

I в |

I с |

Δ |

С N |

С g |

S b |

I d |

|

|

2006 |

350% |

410% |

0,03 |

0,06 |

- |

- |

- |

- |

|

2007 |

367,6% |

525,8% |

0,04 |

0,05 |

1,01% |

1,25 |

78,9% |

6,8% |

|

2008 |

374,2% |

524,3% |

0,045 |

0,05 |

1,02% |

1,01 |

74,2% |

10,2% |

|

2009 |

412,8% |

410,7% |

0 |

0,07 |

1,5% |

1,29 |

65,3% |

6,5% |

Показатель стабильности ценопопуляции (S b ) используется для определения скрытой динамики при относительно постоянной плотности. В нашем случае он превышает 65,5%. Это совпадает с показаниями коэффициента вариации числа особей в ценопопуляции (С N ) и еще раз доказывает, что популяция наголоватки в Каменном овраге может считаться стабильной.

Таблица 4. Типы динамической поливариантности онтогенеза наголоватки*

|

№ п/ п |

Типы онтогенеза |

Последовательность этапов |

Число особей в % |

|

1 |

Нормальный |

im-v im-v-g1 ss-sc |

21,8 |

|

2 |

С задержкой развития |

v-v-v im-v-v g2-g2-g2 |

60,8 |

|

3 |

С ускоренным развитием (в совокупности с пропуском состояний) |

v-v-/-g2 g3-/-s-sc |

2,9 |

|

4 |

С реверсией |

ss-j g2-im g2-v |

8,7 |

|

5 |

Со вторичным покоем |

g2-0 |

5,8 |

*В таблице значками показано: 0 – состояние покоя, / - пропуск онтогенетического состояния. Удалось выявить последовательность онтогенетических состояний для 105 взрослых особей.

Показатель интенсивности онтогенетического развития (Id) определяется на основе матрицы переходов всех растений вида на трансекте в другое онтогенетическое состояние. Полученные ре- зультаты свидетельствуют, что в последующие онтогенетические состояния переходит до 10% растений.

Таким образом, популяция наголоватки паутинистой в Каменном овраге характеризуется как молодая стабильная (дефинитивная). Стадии онтогенеза, по-видимому, продолжительны по времени. Установление абсолютного времени перехода требует дополнительных исследований.

Однако сопоставление ежегодно выполняемых карт при исследовании пространственной структуры позволили нам выявить некоторые особенности поливариантности по темпам развития особей (табл. 4).

Было установлено, что в природной популяции наголоватки паутинистой на территории Каменного оврага большинство особей развивается замедленными темпами (60,8%). Чаще всего это связано с длительностью прохождения генеративного периода онтогенеза. На субдоминирующие позиции выходят растения с нормальным темпом развития (21,8 %). Реже встречаются растения с реверсией в развитии (8,7 %) и, напротив, с ускоренным развитием (2,9 %). Вторичный покой зарегистрирован у 5,8 % модельных экземпляров. Последние, по-видимому, с помощью этого процесса переживают неблагоприятные условия среды, прежде всего, такие как влияние на растения копытных животных при выпасе и случающиеся пожары на степных участках.

Для особей в популяции характерны также и другие типы поливариантности: размерная поливариантность проявляется в мощности вегетатив- ных и репродуктивных органов и в устойчивости к неблагоприятным воздействиям, морфологическая поливариантность – в изменении типов побегообразования и других морфологических признаков, ритмологическая поливариантность - в сдвигах фенологических состояний у особей одной ЦП или в разных локальных популяции.

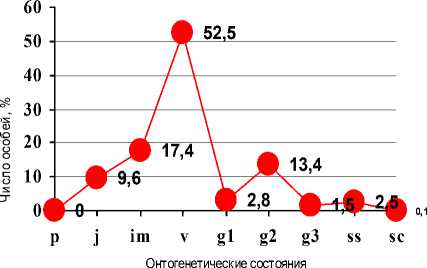

На основании исходных материалов нами определен тип онтогенеза модельного вида. Возможные варианты переходов особи из одного он- тогенетического состояния в другое показано на рисунке 3.

В системе, разработанной Л.А. Жуковой (1995), наголоватка паутинистая имеет онтогенез I-го надтипа (полный онтогенез осуществляется в жизни одной особи семенного происхождения) Б-типа (есть постгенеративный период, возможна старческая партикуляция), что совпадает с особенностями других стержнекорневых поликар-пиков.

Рис. 3. Переходы онтогенетических состояний в жизненном цикле наголоватки паутинистой

Помимо J. arachnoidea нами было предпринято исследование онтогенетической структуры наголоватки Ледебура ( J. ledebourii Bunge). Следует отметить, что особи начальных онтогенетических состояний этих двух видов очень похожи и отличить их можно только в фазе цветения. Так как в природе они нередко произрастают совместно, то идентификация двух видов до появления генеративных органов затруднена. Без сомнения, онтогенез обоих модельных представителей требует дальнейшего изучения.

Список литературы К вопросу об онтогенезе и онтогенетической структуре ценопопуляций Jurinea arachnoidea Bunge

- Жукова Л.А. Популяционная жизнь лугов

- Жукова Л.А. Оценка биоразнообразия в свете концепций популяционной экологии//При

- Жукова Л.А. Роль популяционно-онтогенетического направления в сохранении биоразнообразия рас

- Ильина В.Н. Эколого-биологические особенности и структура ценопопуляций редких видов рода Hedysarum L. в условия

- Ильина В.Н. Мониторинг ценотических популяций растени

- Ильина В.Н., Горлов С.Е., Джумаева А.И. Биоэкологические особенности и структура ценопопуляций некоторых представителей сем. As

- Плаксина Т.И. Конспект флоры Волго-Уральского реги

- Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых цено

- Саксонов С.В. Самаролукский флористич

- Сосудистые растения Самарской области: Учебное пос

- Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и э

- Флора Самарской области: Учебное посо