К вопросу об особенностях адаптации студентов (бурят и русских)

Автор: Гончикова Оюна Николаевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Социальная психология. Этнопсихология

Статья в выпуске: 5, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности социально-психологической адаптации студентов разных национальностей к учебной деятельности. В данной работе представлены результаты исследования критериев адаптированности студентов к вузовскому обучению, таких как уровень развития коммуникативных качеств, уровень развития самооценки, эмоциональной комфортности, самовосприятия, самоконтроля, стремления к доминированию, а также уровень развития умений и навыков самостоятельной работы.

Социально-психологическая адаптация, этнос, этнопсихологические особенности, самооценка, самовосприятие, принятие других, интернальность, эмоциональная комфортность, стремление к доминированию, самостоятельность в учебной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/148178895

IDR: 148178895 | УДК: 378.015.3

Текст научной статьи К вопросу об особенностях адаптации студентов (бурят и русских)

В условиях коренного переустройства общества важное место занимает высшая школа. Возрастает роль начального этапа обучения в вузе, который представляет собой важный период в процессе развития личности будущего специалиста.

Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, является сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций человека. Высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его личности. За время обучения в вузе при наличии благоприятных условий у студентов происходит развитие всех уровней психики, которые определяют направленность ума человека, т.е. формируют склад мышления, что в дальнейшем характеризует профессиональную направленность личности [1, c. 256].

Главной характеристикой начального этапа вузовского обучения является процесс адаптации студентов к вузовскому обучению. От успешной адаптации студента в вузе зависит не только формирование его личности, направленность учебной деятельности, но и многие процессы, происходящие в обществе, в частности этнокультурные процессы.

Существенное место в ряду психологических проблем обучения студентов занимает их адаптация к требованиям и условиям обучения в высшей школе, в частности социальнопсихологическая адаптация.

Социально-психологическая адаптация (от лат . socialis – общественный) – это оптимизация взаимоотношений личности и группы, усвоение индивидуумом норм и традиций группы, выработка собственного стиля поведения.

Специфика процесса адаптации молодежи обусловлена влиянием социальных, этнокультурных и психологических факторов. Представители разных народов обладают как схожими качествами и характеристиками, так имеют и своеобразные качества, проявляющиеся в адаптационном процессе.

Проблема адаптации студентов к обучению в вузе представляет собой одну из важных общенаучных проблем, исследуемую в настоящее время на психофизиологическом, психологопедагогическом и социально-психологическом уровне.

Практическая и теоретическая актуальность данной проблемы определяется наличием противоречия между недостаточной подготовленностью первокурсников к обучению в высшей школе и повышенными требованиями, предъявляемыми к студентам на данной ступени обучения, а также противоречием между необходимостью учитывать индивидуальный характер адаптации студентов в учебном процессе и недостаточной изученностью влияния этнопсихологических особенностей личности на адаптационный процесс.

В современных условиях переустройства жизни как во всей России, так и в субъектах федерации произошли огромные изменения в сфере политики, экономики, образования и культуры. Переход к рыночной экономике и другие изменения, безусловно, оказывают влияние на процесс социализации и социально-психологической адаптации молодежи.

В отечественной науке проблема адаптации студентов разрабатывалась прежде всего в русле исследований социальной адаптации (Г.А. Балл, П.С. Кузнецов, И.А. Милославова, Н.Е. Шафажинская и др.); с позиций возраста и возрастных особенностей нашла отражение в работах М.И. Дьяченко, И.А. Зимней, Л.А. Кандыбович; некоторые вопросы, касающиеся структуры адаптации? раскрываются в работах Р.Р. Бибрих, Л.К. Гришанова, П.А. Просецкого и В.Д. Цуркан. В психолого-педагогических исследованиях последних лет отчетливо прослеживается тенденция разработки эффективных путей успешной адаптации студентов к вузовскому обучению через изучение факторов эффективности процесса адаптации (М.Б. Аристидес, Л.Г. Егорова, В.В. Лагерев), влияния характера педагогического общения преподавателя и учебной группы (А.Ц. Эрдынеев), содержания основных психологических механизмов адаптации студентов (М.С. Яницкий); выявление зависимости адаптационного процесса от типологических свойств нервной системы (В.А. Климов, К.О. Сантросян), личностных характеристик (И.К. Кряжева, И.А. Милославова, В.С. Викторова). Таким образом, можно констатировать, что проблемы адаптации активно разрабатываются. Вместе с тем, изучение литературы показывает, что недостаточно исследованы особенности процесса адаптации личности студента к учебной деятельности, связанные с этническим компонентом.

Важность поиска эффективных путей и условий адаптации студентов к вузовскому обучению, с одной стороны, и недостаточная разработанность проблемы в науке и вузовской практике, с другой стороны, обусловили выбор темы нашего исследования.

Целью нашего исследования является изучение особенностей процесса адаптации к обучению в вузе у студентов разных национальностей в современных условиях.

Данное исследование проводилось на базе Бурятского государственного университета и Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. В исследовании приняли участие 224 студента 1 курса, среди которых 102 студента русской и 122 студента бурятской национальности. Из общего количества испытуемых 34 студента обучаются на факультетах с гуманитарным направлением, 68 студентов – на факультетах с естественным направлением и 122 студента получают техническое образование.

Нами были определены критерии адаптированности студентов к вузовскому обучению, в качестве которых выступают:

-

1) уровень самостоятельности в учебной деятельности;

-

2) уровень самооценки, самовосприятия;

-

3) уровень самоконтроля;

-

4) уровень эмоциональной комфортности;

-

5) уровень стремления к доминированию;

-

6) уровень развития коммуникативных качеств.

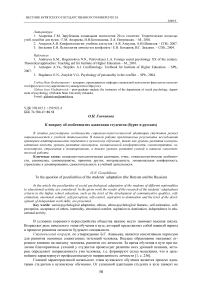

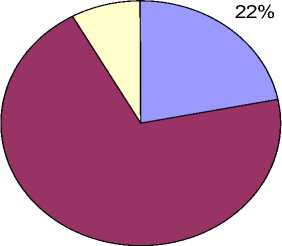

Мы считаем, что одним из критериев адаптированности студентов к вузовскому обучению является уровень самостоятельности в учебной деятельности. Развитость умений и навыков самостоятельной работы испытуемых изучалась нами с помощью методики «Самооценка студентами умений и навыков самостоятельной работы» (рис. 1 и 2).

На рис. 1 и 2 видно преобладание количества испытуемых со средним уровнем самостоятельности в учебной деятельности среди студентов-бурят (70%) в отличие от русских (62%). Отмечается, что высокий уровень развития навыков самостоятельной работы в учебной деятельности в большей степени характерен русским студентам (29%). Полученные результаты дают возможность предположить, что русские студенты обладают более развитыми навыками самостоятельной работы в сравнении со студентами-бурятами. Данный факт можно объяснить, на наш взгляд, недостаточно развитыми коммуникативными способностями бурят, наличием у них сенсорной чувствительности и образного мышления [5, С. 156]. А умения и навыки самостоятельной работы требуют развитости аналитического склада ума и большого словарного запаса, что в большей степени характерно для русских студентов. Достоверных различий между респондентами русской и бурятской национальности по данному параметру не выявлено.

8%

70%

□ Выс.

■ Сред.

-

□ Н.ср

Рис. 1. Самостоятельность в учебной деятельности у студентов бурятской национальности

9%

-

□ Выс.

-

□ Сред.

-

□ Н.ср

Рис. 2. Самостоятельность в учебной деятельности у студентов русской национальности

В проведенном исследовании адаптации первокурсников к обучению в вузе основную трудность вызывает слабая развитость навыков самостоятельной работы, а именно, неумение конспектировать, работать со словарями, справочниками, указателями, неумение анализировать информацию большого объема, четко и ясно излагать свои мысли. При этом следует отметить, что студенты гуманитарного направления в отличие от студентов технического и естественного направлений успешнее всех справляются с подготовкой докладов в учебных целях, составлением обобщений прочитанного материала и другими заданиями по самоподготовке. Это обусловлено, возможно, спецификой их профессиональной деятельности, а именно развитостью коммуникативных навыков.

Для подтверждения достоверности полученных данных приводим результаты сравнительного анализа, согласно которому, по параметру «самостоятельность в учебной деятельности» достоверные различия выявлены между студентами естественного и гуманитарного направления (t эмп =-1,99; р≤0,05).

Заслуживает внимания тот факт, что сравнительный анализ по половой принадлежности показал, что у девушек более развиты навыки самостоятельной работы в отличие от юношей, что можно объяснить, на наш взгляд, старательностью и коммуникабельностью девушек (t эмп =2,31; р≤0,05).

Корреляционный анализ показал, что уровень развития самостоятельности в учебной деятельности имеет положительную связь с показателями успеваемости, принятия себя и других, адаптивности, эмоционального комфорта, внутреннего контроля (р≤0,05). При этом выявленная связь указывает на то, что, чем лучше развиты умения и навыки самостоятельной работы, тем успешнее учеба и адаптация к обучению в вузе, и выше уровень межличностных контактов, эмоционального комфорта, самоконтроля и самовосприятия.

Было установлено, у студентов–бурят достоверно выше средний балл аттестата (t эмп =2,69; р≤0,01), что обусловлено, на наш взгляд, традиционным уважительным отношением в бурятских семьях к людям сведущим, образованным, обладающим обширными знаниями. Издревне учителя (багша) и ламы, как представители духовного просвещения, пользуются уважением и родители всегда стремились дать хорошее образование своим детям и поощряли старательность в учебе.

Сравнительный анализ показал, что такой параметр как успеваемость значимо выше у русских респондентов в отличие от бурят (tэмп=-2,31; р≤0,05), что свидетельствует об их умении быстро привыкать к новым условиям и предъявляемому уровню требований со стороны преподавателей.

Уровень развития самооценки личности, на наш взгляд, оказывает существенное влияние на процесс адаптации студентов к обучению в вузе. Нами было проведено исследование самооценки личности методом ранжирования с помощью модифицированного варианта методики «Самооценка». Для сравнительного анализа применялся корреляционный метод

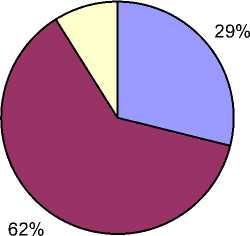

Пирсона и t–критерий Стьюдента. Результаты исследования самооценки представлены графически на рис. 3.

Буряты □ Русские

Рис. 3. Показатели самооценки студентов бурятской и русской национальности

Согласно полученным данным, неадекватная самооценка, в частности, неадекватно высокая самооценка и неадекватно низкая самооценка характерна в большей степени студентам-бурятам в отличие от русских студентов. Неадекватно низкая самооценка обусловлена, на наш взгляд, чрезмерностью санкций в некоторых бурятских семьях, где требования старших не подлежат обсуждению, что приводит к робости. Неадекватно высокая самооценка является защитным механизмом, способствующим ограждению от реальных обстоятельств и игнорированию неудач.

На рис. 3 мы видим, что высокий уровень самооценки более выражен у студентов русской национальности (27,5%) в сравнении со студентами–бурятами (23,8%). Среди русских респондентов выше процент испытуемых с уровнем самооценки выше среднего (28,4%), чем среди респондентов бурятской национальности (14,8%).

Следует отметить, что самооценка ниже среднего и низкая самооценка в большей степени свойственна бурятам в отличие от русских, что вызвано, возможно, особенностями воспитания детей в некоторых бурятских семьях, для которых характерны авторитарность, строгость, беспрекословное подчинение принципам старших, что приводит к их неуверенности [2, С. 186]. Кроме того, наличие многочисленных «табу» в отношении к природе и повседневному быту, на наш взгляд, способствовало развитию скованности, боязни совершить ошибку. Несомненно, бережное отношение представителей бурятского этноса к природе имело и положительные стороны, такие как, прилив физических сил, чувство духовного единения с окружающей природой.

В результате проведенного сравнительного анализа результатов, полученных на выборке студентов русской и бурятской национальности, нами выявлено значимое различие средних значений показателей по самооценке (t эмп =2,05; р≤0,05). Самооценка личности у русских студентов достоверно выше, чем у студентов–бурят, что можно объяснить, возможно, уверенностью представителей русского этноса и этнопсихологическими особенностями бурят, которых отличает некоторая застенчивость, тревожность и скромность. К тому же для бурят не принято расхваливать свои способности [4].

С помощью корреляционного анализа было установлено, что уровень самооценки имеет положительную связь с показателями шкал «адаптация» (r=0,30; р≤0,05), «принятие других» (r=0,27; р≤0,05), «самовосприятие» (r=0,33; р≤0,05), «эмоциональный комфорт» (r=0,23; р≤0,05), «интернальность» (r=0,30; р≤0,05). Положительный характер связи позволяет утверждать, что студенты с высокой самооценкой характеризуются высокой развитостью данных качеств.

Таким образом, повышая самооценку студентов–бурят, можно повысить уровень адаптации к обучению в вузе, принятия других, самовосприятия, эмоционального комфорта и интер-нальности.

Нами было проведено исследование адаптации студентов к обучению в вузе с помощью методики «Социально-психологическая адаптированность» (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда в адаптации А.К. Осницкого. Данная методика дает объективную информацию о факторах адаптации к вузовскому обучению, таких как адаптивность–дезадаптивность, принятие– непринятие других, эмоциональный комфорт–эмоциональный дискомфорт, принятие– непринятие себя, внутренний контроль–внешний контроль, доминирование–ведомость.

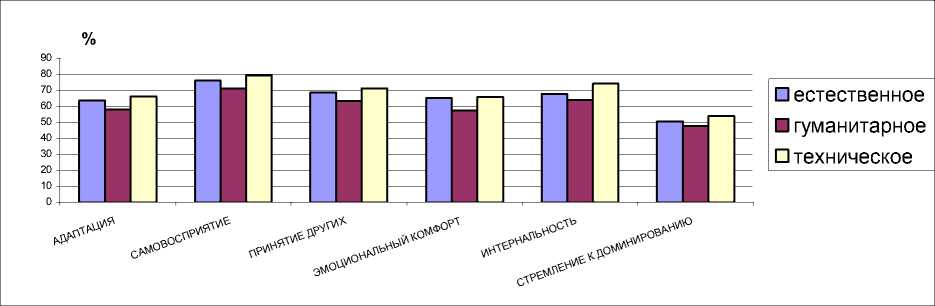

Вызывают интерес показатели эмоционального комфорта, адаптации, интернальности, стремления к доминированию, самовосприятия и принятия других, которые оказались достоверно выше у студентов–техников по сравнению со студентами гуманитарного и естественного направления (р≤0,05 и р≤0,01), что неудивительно, поскольку мы живем в век технологий (рис. 4).

Полученные результаты позволяют утверждать, что студенты технического направления обладают таким набором личностных и профессиональных качеств (аналитический склад ума, быстрая реакция и т.п.), который позволяет наилучшим образом приспособиться к изменяющимся условиям в сфере социокультурной и учебной деятельности.

Необходимо отметить, что ведомость менее выражена у студентов технического направления в отличие от студентов гуманитарного и естественного профиля обучения. Значимые различия между бурятами–техниками и русскими–техниками выявлены по параметрам «ведомость» (tэмп=2,09; р≤0,05) и «интернальность» (tэмп=-2,99; р≤0,01). Высокие показатели ведомости бурят можно объяснить их природной сдержанностью, почитанием старших, чьи требова- ния не подлежат обсуждению, что характерно некоторым бурятским семьям и приводит к нерешительности.

Рис. 4. Средние показатели адаптации студентов по направленности обучения (в %)

Результаты сравнительного анализа показателей адаптации к вузовскому обучению по национальной принадлежности с помощью t–критерия Стьюдента представлены в таблице 1.

Таблица 1

Статистическая оценка различий показателей социально-психологической адаптации у студентов бурятской и русской национально- сти

|

№ п/п |

Шкала |

Средние значения бурят |

Средние значения русских |

t–критерий Стьюдента |

|

1. |

Дезадаптивность |

86,0 |

73,9 |

3,00** |

|

2. |

Непринятие себя |

15,4 |

12,8 |

2,64** |

|

3. |

Непринятие других |

15,7 |

12,8 |

3,50*** |

|

4. |

Эмоциональный дискомфорт |

15,7 |

13,5 |

2,02* |

|

5. |

Внешний контроль |

20,4 |

17,0 |

2,71** |

|

6. |

Ведомость |

19,9 |

17,2 |

3,48*** |

|

7. |

Адаптация |

62,8 |

66,5 |

2,74** |

|

8. |

Самовосприятие |

75,7 |

79,4 |

2,57* |

|

9. |

Принятие других |

67,3 |

71,9 |

3,20** |

|

10. |

Интернальность |

67,3 |

74,7 |

4,74*** |

|

11 |

Стремление к доминированию |

50,0 |

54,4 |

2,41* |

Примечание: * -р< 0,05; ** -р< 0,01; *** -р< 0,001.

Из таблицы 1 видно, что значимые различия в показателях адаптации к вузовскому обучению между русскими и бурятскими студентами существуют по таким важным для успешной адаптации факторам, как стремление к доминированию, интернальность, принятие других, са-мовосприятие.

Все эти качества более развиты у студентов русской национальности, что обусловлено, на наш взгляд, такими этнопсихологическими особенностями русского характера, как общительность, открытость, решительность и их осознанием высокого статуса своей этнической группы.

Сравнительный анализ результатов исследования адаптированности студентов показал, что в выборке респондентов естественного направления обучения выявлены значимые различия между бурятами и русскими по параметрам «принятие других» (t эмп =-2,12; р≤0,05) и «непринятие других» (t эмп =2,40; р≤0,05).

У студентов–бурят достоверно выше показатель дезадаптивности, эмоционального дискомфорта, непринятия себя и других, что связано, возможно, с высокой чувствительностью, скрытностью, осторожностью бурят и их недостаточно развитым умением строить межлично- стные отношения в силу своей немногословности [3, С. 247]. В основном, данные респонденты из отдаленных деревень и имеют сложности в общении в силу языкового барьера.

Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:

-

1. Студенты гуманитарного направления обладают более развитыми навыками самостоятельной работы в сравнении со студентами-техниками и студентами-естественниками. Это можно объяснить, на наш взгляд, развитостью их коммуникативных навыков.

-

2. Самооценка личности у русских студентов достоверно выше, чем у студентов–бурят (t эмп =2,05; р≤0,05), что обусловлено, возможно, уверенностью представителей русского этноса и этнопсихологическими особенностями бурят, которых отличает некоторая застенчивость и неуверенность.

-

3. Заслуживает особого внимания вывод о том, что студенты-техники успешнее адаптируются к обучению в вузе по сравнению со студентами гуманитарного и естественного направления (р≤0,05 и р≤0,01), что обусловлено, возможно, спецификой их профессиональной деятельности, а именно развитостью аналитического склада ума и быстрой реакции, что позволяет наилучшим образом приспособиться к изменяющимся условиям в век технологий.

Таким образом, в ходе данного исследования были выявлены специфические особенности социально-психологической адаптации студентов к вузу, учет которых необходим при организации учебной и воспитательной деятельности.

Знание особенностей социально-психологической адаптации студентов является необходимым условием оптимизации учебно-воспитательного процесса вуза и будет способствовать выбору наиболее эффективных методов психолого-педагогического воздействия на студентов.