К вопросу об ускоренном формировании целевых насаждений сосны кедровой на зонально-типологической основе в Западной Сибири

Автор: Чижов Б.Е., Кулясова О.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изучения зонально-типологических особенностей кедровников Западной Сибири. Выявлены оптимальные экологические условия для роста сосны кедровой. Предложены мероприятия по ускоренному формированию орехоносных кедровников.

Кедровники западной сибири, типология, морфоценогенез, орехопродуктивность, ускорение семеношения, целевой мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/143166256

IDR: 143166256 | УДК: 634.0.228:634.0.24 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2018.1.03

Текст научной статьи К вопросу об ускоренном формировании целевых насаждений сосны кедровой на зонально-типологической основе в Западной Сибири

Чижов, Б. Е. К вопросу об ускоренном формировании целевых насаждений сосны кедровой на зональнотипологической основе в Западной Сибири[Электронный ресурс] / Б. Е. Чижов, О. А. Кулясова // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2018. – № 1. – С. 31–40. URL:

П ри всех декларированных мерах по «спасению кедра» проблемы кедровых лесов остаются нерешенными [1–4]. Выраженный географизм лесообразовательного процесса и уникальный морфогенез кедровых лесов требуют региональных подходов, которые, в свою очередь, должны учитывать целевое назначение конкретных кедровников, природные и экономические условия районов их размещения.

Цель настоящей статьи – проанализировать особенности кедровых лесов Западной Сибири в зависимости от их географического расположения (рис. 1), установить целевое использование на ближайшую перспективу, возможность воздействия на их восстановительно-возрастную динамику.

Лесохозяйственные подзоны:

1Ж1 I - Лесотундровая

ЕЯ II - Крайнесеверотаежная

ШЛИ III - Северотаежная

ЕЯ IV - Среднетаежная

ЕЯ V - Южнотаежная

Рис. 1. Схема лесохозяйственного районирования Западной Сибири [5]

Зональные особенности кедровых лесов изучены по материалам лесоустройства Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (АО) во всех таежных подзонах Западной Сибири. Рост культур и подроста кедра исследован на пробных площадях (ПП) Ханты-Мансийского АО и Томской обл.; орехопродуктивность определяли по отчетным материалам, а на ПП – по следам прикрепления шишек к ветвям. Там же проведены эксперименты по удалению березы и осины с помощью арборицидов.

Все исследования выполнены по общепринятым методикам на временных и постоянных ПП. Использованы также данные Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН.

Согласно лесоустроительным материалам, регион исследования характеризуется небольшим участием молодняков кедра (табл. 1). Это связано с несовершенством метода их учёта.

Кедровники занимают наиболее плодородные местообитания, их вырубки и гари интенсивно зарастают лиственными породами. Даже в случае сохранения при рубке достаточного количества подроста кедра, доля его участия в составе молодняков невысокая и, по существующим правилам учёта, не позволяет отнести молодняки к кедровникам. Это объясняется тем, что первые 80 лет кедр растёт медленно, остаётся в нижнем ярусе насаждений, которые являются потенциальными кедровниками. Такие насаждения не включают в кедровое хозяйство. Преобладание средневозрастных и приспевающих насаждений создаёт хорошие предпосылки для многоцелевого использования кедровых лесов с минимальными затратами на рубки ухода.

В равнинных кедровниках Западной Сибири выделено более 30 типов леса, которые объединены в 6 групп (табл. 2). В подзонах северной и средней тайги насаждения кедра встречаются также в условиях, далеких от экологического оптимума его произрастания (лишайниковая, травяно-болотная, сфагновая группы типов леса). В неблагоприятных условиях кедр не образует продуктивных насаждений. В этом случае его следует рассматривать не как главную, а как сопутст- вующую породу, увеличивающую биоразнообразие лесов.

Наиболее распространены и значимы в хозяйственном отношении насаждения зеленомошной и долгомошной групп типов леса.

К травяной группе отнесены пойменные, приручейниковые, хвощевые, хвощево-осоково-сфагновые, разнотравные, кустарничково-травяные и крупнотравные кедровники, имеющие удовлетворительную и относительно высокую продуктивность. Последние 3 типа кедровников не характерны для подзон средней и северной тайги. Они являются производными зеленомошных кедровников, прошедших стадию развития под березовыми и осиновыми насаждениями.

Кедровники долгомошной группы типов леса неперспективны для формирования кедроса-дов, но в орехово-промысловых зонах они могут рассматриваться в качестве резерва для заготовки ореха в семеносящих насаждениях.

Кедровники I и II классов бонитета в подзонах северной и средней тайги занимают не более 0,1 % общей площади (табл. 3).

Для формирования кедровников многоцелевого назначения в условиях северной и средней тайги следует ориентироваться на естественные, включая и потенциальные, кедровники III и IV классов бонитета.

Доля кедровых насаждений V, Vа, Vб классов бонитета в подзоне северной тайги составляет 62,8 %, они неперспективны для промышленной заготовки ореха, но выполняют важную средозащитную функцию и являются кормовой базой лесных животных.

Для северотаежных и среднетаежных кедровников характерна невысокая полнота (меньше 0,6), что облегчает их перевод в орехово-промысловые зоны. Насаждения с полнотой 0,8 и выше занимают менее 1,3 % площади кедровников (табл. 4).

Таблица 1. Распределение площади кедровых лесов Ханты-Мансийского АО по группам возраста

|

Подзона |

Распределение площади кедровников, %, по группам возраста |

|||||

|

молодняки |

средневозрастные |

приспевающие |

спелые |

перестойные |

||

|

1 класса |

2 класса |

|||||

|

Северная тайга |

3,8 |

1,8 |

47,9 |

24,1 |

11,1 |

11,3 |

|

Средняя тайга |

2,0 |

1,0 |

44,7 |

33,0 |

19,3 |

0 |

Таблица 2. Распределение площади кедровых лесов по группам типов леса

|

Подзона |

Распределение кедровников, %, по группам типов леса |

|||||

|

лишайниковая |

зеленомошная |

травяная |

долгомошная |

травяно-болотная |

сфагновая |

|

|

Северная тайга |

1,4 |

53,1 |

9,6 |

18,0 |

4,3 |

13,6 |

|

Средняя тайга |

- |

47,6 |

11,5 |

21,1 |

5,0 |

14,8 |

Таблица 3. Распределение площади кедровых лесов по классам бонитета

|

Подзона |

Распределение кедровников, %, по классам бонитета |

|||

|

I–II |

III |

IV |

V-Vб |

|

|

Северная тайга |

0,1 |

2,8 |

34,3 |

62,8 |

|

Средняя тайга |

0,1 |

4,9 |

45,5 |

49,5 |

Таблица 4. Распределение площади кедровых лесов по полноте

|

Подзона |

Распределение площади кедровников, %, по полноте |

|||||

|

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8–1,0 |

|

|

Северная тайга |

10,1 |

25,9 |

38,7 |

19,2 |

4,8 |

1,3 |

|

Средняя тайга |

4,2 |

19,4 |

41,6 |

26,4 |

7,2 |

1,2 |

При дистанционном мониторинге идентификация лесного покрова и условий местопроизрастания в основном осуществляется по топографическому положению и происхождению форм рельефа [4]. Однако, учитывая, что меридиональная протяжённость ареала кедра в Западной Сибири составляет более 2 тыс. км, необходимо принимать в расчет зональные особенности.

В условиях континентального климата размещение кедровников более тесно связано с частотой лесных пожаров на конкретных территориях, чем с типами условий местопроизрастания. Однако в связи с интенсивным освоением обширных территорий нефтегазодобычей и лесозаготовками, большое влияние стали оказывать и антропогенные факторы.

Таёжные леса Западной Сибири подвержены двум видам заболачивания: наступление гигрофильных сфагновых мхов из окружающих болот и гидроморфизация суходольных кедровни-

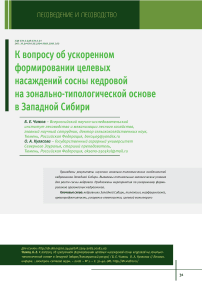

Подрост под пологом ели или кедра

Подрост под пологом сосны, березы или осины

Культуры кедра при полном освещении

Рис. 2. Высота 5–25-летних культур кедра при полном освещении, а также подроста под пологом насаждений полнотой 0,6–0,7

ков за счёт чрезмерного накопления лесной подстилки и торфа. Фронтальная «агрессия» болот достаточно распознаваема на аэро- и космических снимках. Однако выявить дистанционными методами начальные сукцессии зеленомошных типов леса в долгомошные и сфагновые пока не удается.

Благодаря активному распространению семян кедровкой практически во всех лиственных и светлохвойных древостоях, расположенных на расстоянии до 5 км от семеносящих кедровников, не поврежденных пожарами в течение 15–20 лет, кедр возобновляется в том или ином количестве. В оптимальных лесорастительных условиях формируются потенциальные кедровники.

Анализ динамики высоты кедра до 25-летнего возраста показал, что лучшим ростом характеризуются его культуры при полном освещении. Под пологом высокополнотных темнохвойных древостоев в возрасте 25–30 лет сохраняется не более 5 % всходов, подрост сильно угнетен (рис. 2).

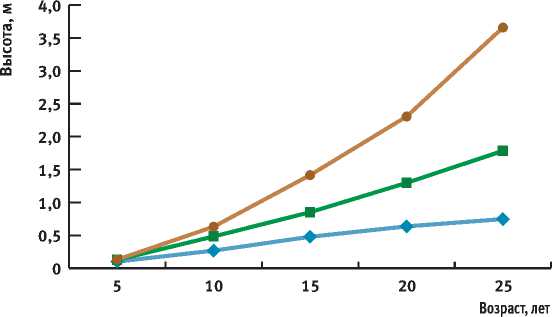

На рубку верхнего яруса древостоя лучше реагирует подрост высотой более 1 м (рис. 3). Молодые деревья высотой более 5 м подвержены бурелому.

На сплошных вырубках, густо зарастающих корнеотпрысковой осиной и высокостебельными травами, мелкий подрост кедра сильно угнетён. В первый ярус выходят деревья подроста, высота которых в год корнеотпрыскового возобновления осины превышала 1 м, и примерно 50 % деревьев высотой 0,5–1,0 м. Подрост кедра высотой 0,5 м и ниже остается под пологом формирующегося насаждения.

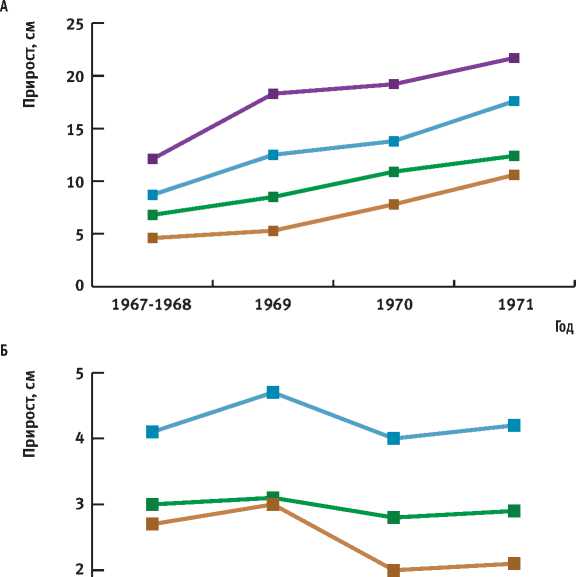

Главной причиной неудач естественного и искусственного восстановления кедра на выруб- ках является вегетативное зарастание их березой и осиной. Для осветления кедра поросль березы и осины можно подавлять опрыскиванием в августе смешанных молодняков производными глифосата (доза 6–8 л/га). После обработки (через 20 сут) сильно повреждается 60–90 % деревьев березы и осины, у кедра – не более 8 % (рис. 4).

После рубки одного средневозрастного дерева осины образуется от 500 до 1 500 корневых отпрысков, высота которых достигает 0,8–1,5 м. После сплошных рубок или интенсивных пожаров на участке при наличии 30 шт./га равномерно размещенных деревьев осины появляется чистый осинник. В результате погибает не только сохранившийся хвойный подрост высотой менее 0,5 м, но и вновь создаваемые культуры кедра [3]. Поэтому в лесном хозяйстве Западной Сибири аналогично термину «потенциальные кедровники» следует ввести термин «потенциальные осинники», устранение которых следует осуществлять инъекцией арборицидов в стволы осины за полгода до рубки, как это делается в европейской части страны.

Наивысшая орехопродуктивность отмечена в кедровниках разнотравных, травяно-пойменных и зеленомошных типов леса в подзонах южной и средней тайги, минимальная – в лишайниковых и сфагновых типах леса северной тайги (табл. 5 и 6).

Сохранение и использование кедровников Западной Сибири затруднено большой продолжительностью, сложностью и значительной непредсказуемостью лесообразовательного процесса.

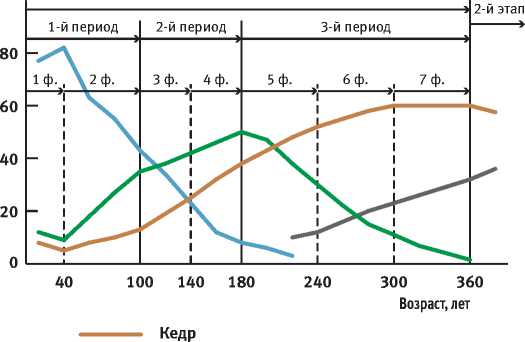

Возобновительная спелость естественных кедровников колеблется от 50 до 80 лет в южнотаежной и до 80–100 лет в северотаежной подзонах [8]. Для ускорения вступления кедра в фазу интенсивного семеношения следует отказаться от формирования орехово-промысловых зон в экстремальных северных районах, сократить до минимума (5–10 лет) угнетенный рост кедра в 1–4-й фазах морфоценогенеза под пологом лиственных древостоев (рис. 5).

Радикальное ускорение семеношения кедро-садов достигается также прививкой в молодые

1I_______________________________________I_______________________________________I_______________________________________I_______________________________________I

1967-1968 1969 1970 1971

Год Высота кедра: более 2,0 м 1,01-2,0 м 0,51-1,0 м до 0,5 м

Рис. 3. Прирост кедрового подроста разных высот после сплошной рубки верхнего яруса древостоя (А) и на контрольном участке (Б)

Рис. 4. Динамика повреждений кедра, осины и березы, %, после опрыскивания глифосатом дозой 8,0 л/га

кроны генеративно зрелых черенков от плюсовых семеносящих деревьев [10, 11] и выращиванием кедра в разреженном виде с достаточным

Таблица 5. Орехопродуктивность кедровых лесов в Ханты-Мансийском АО – Югре [6]

|

Лесорастительная |

Группа типпн пргд руппатиповлеса |

Орехопродуктивность, кг/га |

||

|

подзона |

минимальная |

максимальная |

средняя |

|

|

Северная тайга |

Лишайниковая |

11 |

38 |

24 |

|

Мшистая |

10 |

75 |

36 |

|

|

Зеленомошная |

18 |

123 |

59 |

|

|

Травяно-пойменная |

22 |

174 |

64 |

|

|

Средняя тайга |

Зеленомошная |

19 |

228 |

68 |

|

Разнотравная |

62 |

201 |

151 |

|

|

Долгомошная |

9 |

94 |

55 |

|

|

Сфагновая |

- |

- |

13 |

|

Таблица 6. Средний урожай кедрового ореха по районам Томской обл. [7]

|

Административный район Томской области |

Средний урожай, кг/га |

||

|

припоселковых кедровников |

орехово-промысловых зон |

таежных кедровников |

|

|

Томский |

204 |

85 |

66 |

|

Кожевниковский |

155 |

74 |

- |

|

Шегарский |

150 |

75 |

48 |

|

Остальные районы |

73 |

54 |

45 |

Таблица 7. Целевое назначение кедровников, приоритетные задачи хозяйства и рекомендуемые типологические классификации для мониторинга кедровников Западной Сибири

|

Целевое назначение кедровников |

Приоритетные задачи хозяйства |

Рекомендуемые типологические классификации для мониторинга |

|

Водоохранное и средозащитное |

Сохранение устойчивости насаждений на всех этапах восстановительно-возрастной динамики |

В. Н. Сукачев (дистанционный метод) |

|

Многоцелевое, на территориях эксплуатационных лесов |

Выращивание товарной древесины, заготовка недревесных ресурсов, охотопромысел |

Б. А. Ивашкевич Б. П. Колесников (дистанционный метод) |

|

Орехово-промысловые зоны |

Коммерческая заготовка ореха, грибов, ягод, древесины сопутствующих пород, охота |

Е. В. Алексеев П. С. Погребняк Д. В. Воробьев (наземный метод) |

|

Лесосеменные участки |

Заготовка семенного ореха |

|

|

Рекреационное |

Достижение максимальных эстетических и санитарно-гигиенических свойств зон отдыха |

|

|

Генетические резерваты |

Сохранение генофонда |

Б. А. Ивашкевич Б. П. Колесников (наземный метод) |

1-й этап

Участие в составе древостоев, %

Ель и пихта

Береза и осина

Вторые поколения темнохвойных

1 ф., 2 ф. – Фазы морфоценогенеза

Рис. 5. Схема восстановительно-возрастного морфоценогенеза кедровников мшисто-мелкотравных [8, 9]

боковым освещением в оптимальных для него лесорастительных условиях. Это позволит получать кедровый орех с 20–25-летнего возраста ке-

дра и сократить до минимума периоды с неурожайными годами.

Целевое назначение насаждений сосны кедровой сибирской является основополагающим фактором при выборе типологических классификаций и методов мониторинга кедровников Западной Сибири (табл. 7).

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:

-

1. В таежной зоне Западной Сибири наибольшую хозяйственную ценность представляют насаждения кедра зеленомошной группы типов леса.

-

2. Ускоренное формирование орехоносных кедровников перспективно в разнотравных, травяно-пойменных, зеленомошных типах леса подзон южной и средней тайги, сокращая в 5–10 раз период угнетенного роста кедра под пологом лиственных насаждений.

-

3. На рубку материнского древостоя активнее реагируют деревья подроста высотой 1–3 м. Молодые деревья высотой более 5 м подвержены бурелому.

-

4. Эффективный способ осветления культур и естественного подроста кедра – удаление поросли березы и осины опрыскиванием дозами 6–8 л/га или иньекцией в их стволы производных глифосата.

-

5. Ускорение начала семеношения кедроса-дов достигается прививкой в кроны молодых

-

6. Низкопродуктивные темнохвойные насаждения лесотундры и северной тайги, лишайниковые и сфагновые кедровники более южных подзон следует использовать в водоохранных и средозащитных целях.

кедров черенков от плюсовых семеносящих деревьев.

Список литературы К вопросу об ускоренном формировании целевых насаждений сосны кедровой на зонально-типологической основе в Западной Сибири

- Данченко, А. М. Кедровые леса Западной Сибири/А. М. Данченко, И. А. Бех. -Томск: ТГУ, 2010. -424 с.

- Кедровники Югры -вчера, сегодня, завтра/С. В. Залесов, Б. Е. Чижов, Е. В. Титов, Е. П. Платонов . -Ханты-Мансийск, 1999. -178 с.

- Чижов, Б. Е. Кедровые леса Западно-Сибирской равнины, хозяйство в них/Б. Е. Чижов, И. А. Бех. Пушкино: ВНИИЛМ, 2014. -164 с.

- Седых, В. Н. Динамика равнинных кедровых лесов Сибири/В. Н. Седых. Новосибирск: Наука, 2014. -232 с.

- Таран, И. В. Лесохозяйственное районирование Западной Сибири и вопросы интенсификации лесного хозяйства/И. В. Таран//Эффективность использования лесных ресурсов и их восстановление в Западной Сибири. -Новосибирск: Наука, 1971. -С. 42-52.

- Попов, П. П. Рекомендации по оценке пригодности кедровников для орехозаготовок/П. П. Попов. -М.: ВНИИЛМ, 1988. -10 с.

- Бех, И. А. Сосна кедровая сибирская/И. А. Бех, А. М. Данченко, И. В. Кибиш. -Томск: ТГУ, 2004. -160 с.

- Смолоногов, Е. П. Эколого-лесоводственные основы организации и ведения хозяйства в кедровых лесах Урала и Западно-Сибирской равнины/Е. П. Смолоногов, С. В. Залесов. -Екатеринбург: УГЛУ, 2002. -186 с.

- Смолоногов, Е. П. Эколого-географическая дифференциация и динамика кедровых лесов Урала и Западно-Сибирской равнины/Е. П. Смолоногов//Эколого-лесоводственные основы оптимизации хозяйства. -Свердловск, 1990. -228 с.

- Земляной, А. И. Методика отбора плюсовых деревьев кедра сибирского по семенной продуктивности/А. И. Земляной, Т. П. Некрасова. -М.: Наука, 1985. -С. 8-40.

- Титов, Е. В. Выделение сортов-клонов по семенной продуктивности у кедра сибирского /Е. В. Титов//Лесное хозяйство. -2008. -№ 5. -С. 31-33.