К вопросу оценки привлекательности территорий для постоянной и временной трудовой миграции

Автор: Соколова Анастасия Алексеевна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Социальное развитие территорий

Статья в выпуске: 2 т.11, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы привлекательности территорий, которую оценивает индивид, при выборе между постоянной миграцией, заключающейся в невозвратном территориальном перемещении в другой населенный пункт, и возвратной трудовой миграцией, которая, наоборот, не предполагает территориальной смены места жительства, а включает временные выезды к месту работы в населенные пункты на территорию другого субъекта. Человек в ситуации выбора производит оценку целого набора характеристик, присущих как текущему местоположению, так и потенциальной территории, на которой он планирует жить или работать. На процесс выбора влияют не только факторы, затрагивающие параметры территорий или обстоятельства жизни мигранта, но и внешние события, происходящие в стране и в мире. Так, в ходе исследования было выявлено, что постоянная миграция более чутко реагирует на внешние события, тогда как динамика возвратной трудовой миграции демонстрирует более устойчивые тренды. Специфика в динамике процессов важна для осуществления прогнозов миграционного движения в стране. Территория федеральных округов в ряде случаев демонстрирует неконгруэнтность по параметрам привлекательности для постоянного проживания и выполнения трудовых функций, что позволило выделить четыре группы территорий. К первой группе относятся округа, привлекательные для переезда и постоянного проживания, а также для осуществления трудовых функций в виде возвратной трудовой миграции. Во вторую группу регионов входят те, которые являются благоприятными для постоянной миграции, но не для осуществления возвратной трудовой миграции. Третья группа федеральных округов, наоборот, притягивает возвратных трудовых мигрантов, но отталкивает постоянных. Четвертая группа включает территории, являющиеся отталкивающими как для постоянной, так и для возвратной трудовой миграции.

Федеральные округа, постоянная миграция, возвратная трудовая миграция, интенсивность миграции, межрегиональная трудовая миграция, маятниковая трудовая миграция, выбор

Короткий адрес: https://sciup.org/147242487

IDR: 147242487 | УДК: 314.72 | DOI: 10.15838/tdi.2023.2.64.6

Текст научной статьи К вопросу оценки привлекательности территорий для постоянной и временной трудовой миграции

Механизм принятия решения начинает запускаться на первой стадии миграционного процесса, которая характеризуется формированием территориальной подвижности населения (Рыбаковский, 2017). Привычно рассматривать данный этап в контексте постоянной миграции, когда у индивида появляется намерение сменить территорию своего проживания. Однако справедливо предположить, что на подготовительной стадии человек, осознавая внутреннее противоречие, вызванное его положением в текущем месте жительства, сталкивается еще и с выбором более оптимального для себя варианта – постоянной или возвратной трудовой миграции. Под постоянной миграцией понимается территориальное перемещение, представляющее собой смену места жительства или переселение (Рыбаковский, 1987), а под возвратной трудовой миграцией – территориальные перемещения, которые не предполагают смену постоянного места жительства, а включают периодические выезды на территорию другого населенного пункта с целью выполнения трудовых функций.

В процессе формирования миграционной установки на переезд будущий мигрант оценивает настоящую и предполагаемую территорию (Кузнецова, 2012): в случае с постоянной миграцией это будут потенциальные свойства территории для комфортной жизнедеятельности и проживания, а для возвратной трудовой миграции – свойства территории, которые делают ее более привлекательной с точки зрения оплаты труда и карьерных возможностей. В зарубежных исследованиях встречается термин «place attractiveness» (Alaux, Boutard, 2017; Morris, Zhou, 2018; Jacob et al., 2019; Nguyen, 2020) или «привлекательность территории», через который подчеркивается важность влияния совокупности свойств конкретного места на процесс миграции. Территория проживания потенциального мигранта отражается на процессе формирования миграционных установок. Так, например, авторский коллектив, исследующий формирование миграционных установок в районах Карельской

Арктики, отмечает, что установки на переезд ее жителей имеют свои территориальные особенности, обусловленные пространством жизнедеятельности (Волкова и др., 2022).

Теория притяжения и выталкивания Э. Ли (Lee, 1966), основывающаяся на постулатах о том, что основные потоки миграции текут из регионов с меньшими возможностями в регионы с лучшими перспективами (Азимов, 2016), может применяться как для объяснения механизмов постоянной, так и возвратной миграции. Помимо выталкивающих и притягивающих факторов (экономического, социального, политического и др. характера) существуют промежуточные факторы, к которым относятся увеличение расстояния между территориями, транспортные расходы, доступность информации о предполагаемом регионе прибытия (Green et al., 1999). Оценка факторов как положительных/от-рицательных/нейтральных зависит от личностных характеристик самих мигрантов (Cassarino, 2014). Кроме того, можно предположить, что одни и те же факторы дифференцируются индивидом по-разному в зависимости от выбранного вида миграции.

В целом на принятие решения о миграции оказывает влияние привлекательность территории, обусловленная уровнем социально-экономического развития территорий (Курушина, Дружинина, 2016). Факторы, которые оценивает мигрант при выборе потенциального места жительства, как правило, характеризуют такие аспекты, как комфортность природных условий, уровень жизни населения, уровень экономического развития, уровень развития инфраструктуры и уровень безопасности населения (Вдовина, Круглова, 2009). Исследования в отношении факторов, воздействующих на выбор именно возвратных видов трудовых миграций, немногочисленны. Влияние экономического фактора, как правило, у данной категории мигрантов выдвигается на первый план (Флоринская, 2006). Конкретизируя особенности выбора этой территориальной мобильности, исследователи называют такие причины, как ограничения в возможности приобретения жилья в другом населен- ном пункте, желание улучшить финансовое положение домохозяйства (Плюснин и др., 2015). На выбор характера пространственных перемещений, как постоянных, так и возвратных, в значительной мере влияют также неисчислимые, не касающиеся напрямую экономической ситуации факторы (Сабетова, 2014). К примеру, на выбор нового постоянного места жительства влияет информация, полученная из СМИ (Вдовина, Круглова, 2009), а на возвратную трудовую миграцию – мотивы престижа (Ильин, 2014). Важно отметить, что на принятие индивидом решения, вне зависимости от вида миграции, всегда воздействует совокупность факторов (Вдовина, Круглова, 2009). Таким образом, новое место пребывания превращается для мигранта в особое сложное пространство жизнедеятельности, наполненное личностными смыслами, способствующими или препятствующими реализации значимых для него мотивов и целей (Кузнецова, 2012), что справедливо и для постоянной, и для возвратной трудовой миграции.

Зарубежные исследователи отмечают, что зачастую возвратная трудовая миграция рассматривается отдельно от постоянной миграции (Brown et al., 2015). Существует точка зрения, говорящая о том, что постоянная миграция может рождаться из возвратных видов миграции, в частности из маятниковой трудовой миграции (Югов, 2012; Shuai, 2012), но параллельно с ней существует и другая – большая часть людей, совершающих возвратные территориальные перемещения, не хотят менять постоянное место жительства (Дорофеева, Касьянова, 2017) и остаются приверженными такой трудовой стратегии в течение длительного периода времени (Öhman, Lindgren, 2003; Shadow, Westin, 2010). Кроме того, недавно проведенные исследования показывают, что люди, практикующие выходы на работу на территорию, отличающуюся от постоянного места жительства, выражают готовность и дальше практиковать подобное трудовое поведение (Rüger et al., 2021).

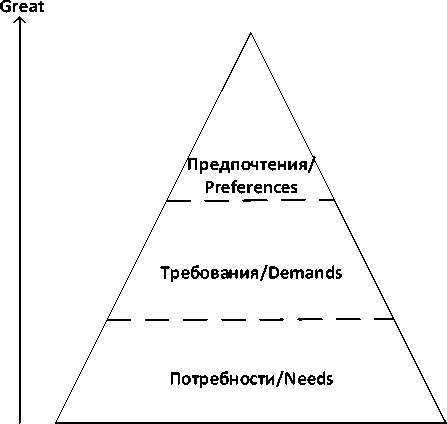

Механизм принятия решения и выбора территории вселения постоянными мигрантами был описан T. Niedomysl посредством разработанной им модели (рис. 1). Если в основании пирамиды находятся потребности (needs), которые включают такие базовые факторы, как наличие безопасного и доступ-

Немного/Few

Высокий/

Градус привлекательности территории/ Degree of place attractiveness

Низкий/ Small

Количество возможных вариантов выбора/ Number of choice possibilities

Много/Many

Рис. 1. Концепция выбора мигрантом территории вселения

Источник: Niedomysl T. (2010). Towards a conceptual framework of place attractiveness: A migration perspective. Geographic Annual, 92 (1), 97–109.

ного жилья, то на вершине – предпочтения (preferences), относящиеся к тем факторам, которые дают «что-то дополнительное», уникальное, что может получить человек, совершив выбор в пользу той или иной территории вселения. На каждой стороне пирамиды размещены шкалы индикаторов, показывающих степень привлекательности места и количество возможностей выбора территорий соответственно. Эта концепция разрабатывалась для постоянной миграции, но мы предполагаем, что в случае с возвратной трудовой миграцией она тоже работает, поскольку индивид также оценивает свои потребности, требования к территории, отличной от места его текущего проживания и предпочтения (preferences).

Например, индивиды, предпочитающие территории с низкой плотностью населения, проживающие в регионах с хорошо развитой транспортной инфраструктурой и испытывающие ограничения или трудности в приобретении жилья в месте нахождения работы, выбирают возвратную трудовую миграцию вместо постоянной (Shadow, Westin, 2010). В такой ситуации индивид оценил, что его текущее место жительства обладает безопасными и комфортными жилищными условиями, место жительства и место работы отвечают требованиям удовлетворительного транспортного сообщения, территория работы отвечает запросам на соответствующий размер оплаты и характера труда, а предпочтение в виде жизни в более разряженной по плотности населения местности является тем «дополнительным» и уникальным условием, которое позволило сделать выбор в пользу возвратной миграции, а не постоянной.

В исследованиях, проведенных индийскими исследователями, говорится о существовании трех ключевых факторов, влияющих на принятие решения в отношении выбора постоянной или временной трудовой миграции. К таким факторам относятся соотношение распределения экономической активности и наличия рабочих мест в пространстве, расстояние между местом жительства и местом работы, а также разни- ца в заработной плате между двумя территориями. Помимо этого, работник обращает внимание на такие аспекты, как доступность транспорта, количество денежных средств и времени, затрачиваемых на дорогу до работы (Bhatt et al., 2020).

Для полноценного изучения вопроса необходим не только анализ статистической информации, но и проведение социологических опросов и глубинных интервью, которые помогут более детально разобраться в нюансах выбора вида миграции. Цель исследования заключается в выявлении на макрорегиональном уровне соотношения между постоянной и временной трудовой миграцией. Исследование представляет собой первый, начальный, этап изучения поведенческих аспектов у мигрантов, поэтому будет строиться в основном на данных из открытых источников статистической информации, позволяющих рассмотреть некоторый срез, символизирующий последствия уже сделанного выбора.

Материалы и методы

Исследование основывается на данных статистических бюллетеней «Итоги выборочного обследования рабочей силы» и «Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту», а также на материалах сборника «Социально-экономическое положение федеральных округов». Временной период включает в себя данные начиная с 2012 года, поскольку именно с этого времени публикуются результаты наблюдения за межрегиональной трудовой миграцией. Апробация происходит на уровне федеральных округов, по мере углубленного изучения данной темы планируется выход на уровень регионов Российской Федерации.

Одним из показателей, используемых в работе, является интенсивность по сальдо постоянной миграции. Она отражает миграционное сальдо по отношению к численности населения федеральных округов. Относительный показатель, такой как интенсивность миграции, применяется в силу того, что учитывает не только количество прибывших и выбывших мигрантов, но и

«миграционный потенциал», «миграционную емкость» (Рыбаковский, 1987). По словам О.Л. Рыбаковского, численность населения одновременно является отражением и прошлого, и будущего, так как представляет результат предыдущего социальноэкономического развития и миграций, создает предпосылки для более успешного и выгодного развития территории (Рыбаков-ский, 2022). Отдельно стоит упомянуть, что Росстат в 2011 году изменил методику учета внутренней постоянной миграции, и это несколько искажает реальные показатели данного вида территориального перемещения. На сегодняшний день к постоянной миграции, к числу выбывших автоматически относятся люди, у которых закончилась регистрация по месту прибывания на срок 9 месяцев и более. Упомянутый феномен «автовозврата»1 искажает масштабы миграции, картину перераспределения населения между отдельными частями страны, структурные характеристики миграции, но не сильно отражается на таких устойчивых тенденциях, как «западный дрейф» и переток населения с севера на юг (Мкртчян, 2023).

По аналогии с представленным выше показателем мы рассчитали интенсивность по сальдо возвратной трудовой миграции. Данный показатель рассчитывается как отношение числа возвратных трудовых мигрантов к численности трудоспособного населения федерального округа. За численность возвратных трудовых мигрантов в нашем исследовании принимается информация о численности межрегиональных трудовых мигрантов, то есть лиц, работающих в другом субъекте Российской Федерации, отличном от места постоянного проживания, или на территории другого государства, из статистического бюллетеня «Итоги выборочного обследования рабочей силы»2. Есть определенные ограничения применения подобных данных, поскольку, используя информацию о численности межрегиональ- ных трудовых мигрантов по регионам РФ, затруднительно сделать вывод о конкретном виде трудовой миграции, которая может быть и маятниковой трудовой миграцией, и вахтой. Последняя категория мигрантов не совершает постоянного переезда, но осуществляет систематические возвращения к месту проживания/работы.

Анализ миграционной подвижности в федеральных округах

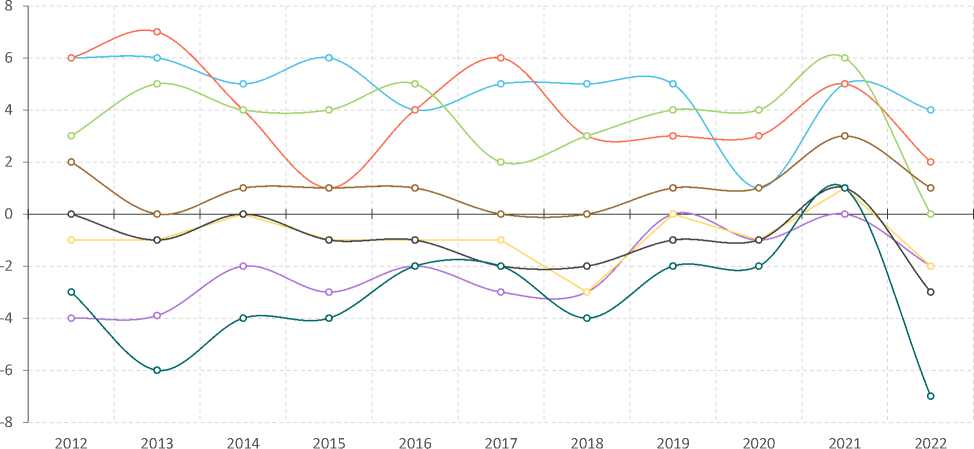

Интенсивность по сальдо постоянной миграции демонстрирует достаточно изменчивые тренды на всем протяжении исследуемого периода (рис. 2).

К федеральным округам, где сохраняются положительные значения интенсивности по сальдо постоянной миграции, относятся Северо-Западный, Центральный, Южный и Уральский федеральные округа. За исследуемый период Уральский федеральный округ имеет самые низкие показатели, стремящиеся к нулю. Для оценки миграционной привлекательности регионов часто используются балансовые параметры, такие как коэффициент сальдо миграции (Вдовина, Круглова, 2009). Опираясь на полученные значения показателя, можно заключить, что чем выше значения интенсивности по сальдо постоянной миграции, которые обусловлены ощутимой разницей между интенсивностью прибытия и выбытия, тем более привлекательны федеральные округа для постоянной миграции. Сибирский, Приволжский, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа, имея низкие значения показателя, наоборот, демонстрируют низкую привлекательность для постоянного проживания.

Список федеральных округов, которые попадают в группу с положительными или отрицательными значениями интенсивности по сальдо постоянной миграции, остается относительно стабильным на протяжении изучаемого периода, несмотря на то, что внутри самих выделенных групп разброс значе-

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Рис. 2. Интенсивность по сальдо постоянной миграции населения по федеральным округам, 2012–2022 гг., на 1000 чел. населения

Источник: Социально-экономическое положение федеральных округов. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260

ний может быть достаточно существенным. Это может объясняться тем, что население чутко отзывается на воздействие внешних факторов (Груздева, 2022), что в свою очередь отражается на миграционных процессах. Например, снижение интенсивности по сальдо постоянной миграции в 2014–2015 гг. может быть отчасти связано с последствиями валютного кризиса в РФ, а всплеск значений показателя в 2021 году во всех федеральных округах до положительных значений (только Северо-Кавказский федеральный округ продемонстрировал нулевое значение сальдо) может объясняться снятием ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19. В 2022 году во всех федеральных округах сальдо имеет нисходящую динамику, которая может быть связана с масштабным кризисом, затронувшим многие сферы общественной жизни в стране и в мире. И.П. Цапенко, размышляя о причинах миграций, говорила: несмотря на то, что социально-экономические дисбалансы играют доминирующую роль при принятии решения о миграционном передвижении, все же в случае добровольных постоянных миграций повышается значимость социально-политических различий го- сударств, особенно разрывов в безопасности условий жизни, разделяющих реалии войны и мира. По нашему мнению, данное утверждение может быть справедливым и в отношении территориальных перемещений, происходящих внутри страны (Цапенко, 2023).

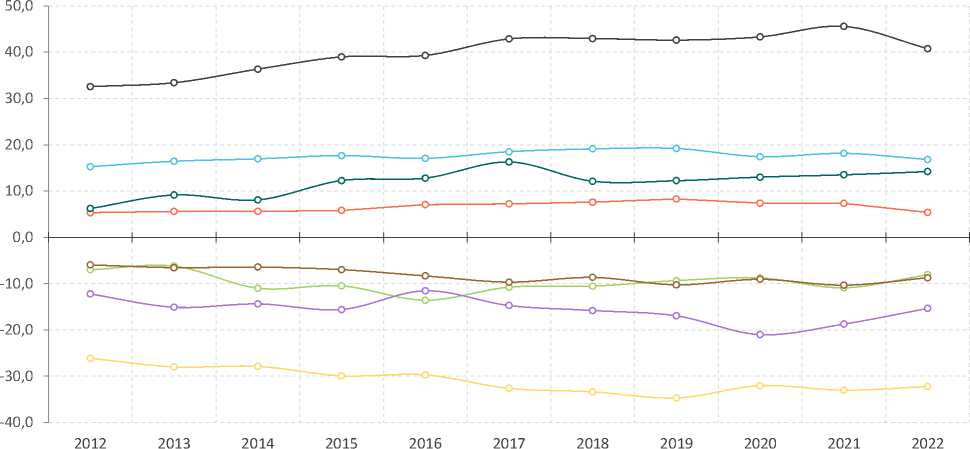

Интенсивность по сальдо возвратной трудовой миграции четко делит федеральные округа на две группы (рис. 3).

Уральский, Центральный, Дальневосточный, Северо-Западный федеральные округа имеют высокие значения интенсивности по сальдо возвратной трудовой миграции, что может свидетельствовать об их привлекательности для осуществления трудовой деятельности, но не для постоянного проживания. Мы можем предположить, что постоянное проживание в выделенных территориях индивидами рассматривается как более аттрактивное, имеющее больше притягивающих факторов, чем возможность переезда. Или же потенциальная территория обладает большим набором отталкивающих факторов, что останавливает индивида от решения мигрировать на постоянной основе.

Рассматривая показатели интенсивности по сальдо возвратной трудовой миграции,

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Рис. 3. Интенсивность по сальдо возвратной трудовой миграции по федеральным округам, 2012–2022 гг., на 1000 чел. трудоспособного населения

Источники: Итоги выборочного обследования рабочей силы. URL: https://rosstat.gov.ru/ compendium/document/13265; Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту: стат. бюллетень. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284

Таблица 1. Значения коэффициента вариации для федеральных округов РФ в период с 2012 по 2022 год, %

Результаты и выводы

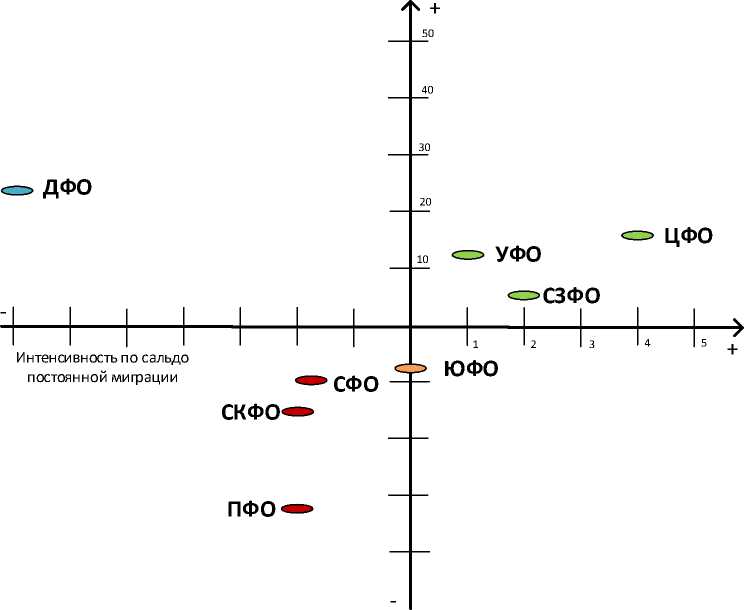

Проанализировав показатели интенсивности по сальдо постоянной и возвратной трудовой миграции, мы выделили четыре группы федеральных округов (рис. 4).

Первую группу составляют территории, притягивающие индивидов для постоянной и возвратной трудовой миграции. К ним относятся Северо-Западный, Центральный и Уральский федеральные округа.

Центральный федеральный округ всегда отличался устойчивым миграционным приростом (табл. 2). В первую очередь это обусловливается колоссальной силой притяжения Московский агломерации, которая может предложить мигранту разнообразие вакансий, более высокую заработную пла-

Интенсивность по сальдо возвратной трудовой миграции

Рис. 4. Распределение федеральных округов по параметрам интенсивности по сальдо постоянной миграции и возвратной трудовой миграции в 2022 году

Рассчитано по: Итоги выборочного обследования рабочей силы. URL: https://rosstat.gov.ru/ compendium/document/13265; Социально-экономическое положение федеральных округов. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260 ;

Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту: стат. бюллетень. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284

Таблица 2. Некоторые показатели социально-экономического развития федеральных округов и коэффициент миграционного прироста, 2022 год

|

Округ |

Коэффициент миграционного прироста/убыли, ‰ |

Сальдо возвратной трудовой миграции, тыс. чел. |

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций, руб. |

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья (перв. + втор.), руб. |

|

Центральный федеральный округ |

35 |

376,2 |

83 126 |

127354,33 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

22 |

42,9 |

72 464,8 |

153943,28 |

|

Южный федеральный округ |

7 |

-75,2 |

46 231,1 |

93242,01 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

-18 |

-90,7 |

37 361,4 |

58368,38 |

|

Приволжский федеральный округ |

-11 |

-523,2 |

47 298,9 |

93879,41 |

|

Уральский федеральный округ |

1 |

286,4 |

68 083,8 |

90978,75 |

|

Сибирский федеральный округ |

-20 |

-84 |

57 203 |

89667,665 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

-47 |

67,6 |

74 799,4 |

116720,06 |

|

Составлено по: данные ЕМИСС Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья (рубль). URL: https://fedstat.ru/indicator/31452 ; данные ЕМИСС Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья. URL: https://fedstat.ru/indicator/58701 ; Естественное движение населения Российской Федерации: бюллетень. URL: https://gks.ru/folder/11110/document/13269 ; Итоги выборочного обследования рабочей силы. URL: https://rosstat.gov.ru/ compendium/document/13265 |

||||

ту в центре агломерационной зоны, развитую городскую инфраструктуру, особые социальные гарантии и преференции для тех граждан, которые получают столичную регистрацию. Кроме того, притягивающим фактором является многонациональный состав населения центра федерального округа, который выступает «точкой опоры» для новых мигрантов. Нельзя не упомянуть и то, что исторически сложившаяся престижность г. Москвы и ее столичные функции сами по себе притягивают мигрантов. Центральный федеральный округ занимает выгодное географическое положение – транзитное положение между Азией и Европой (Ахременко и др., 2016) и имеет ряд регионов, занимающих приграничное положение. Однако в настоящее время последний фактор, скорее всего, будет иметь отталкивающий эффект.

Но не все входящие в состав округа субъекты притягивают мигрантов. Так, Ивановская, Костромская, Рязанская области являются донорами квалифицированных кадров для Московской суперагломерации, а экономически активное население Владимирской области совершает маятниковые перемещения в Московскую и Нижегородскую агломерации4. Ярославская область характеризуется низкой привлекательностью для высококвалифицированных трудовых ми-грантов5; помимо этого, миграционный отток наиболее квалифицированных кадров происходит из Рязанской области в г. Москву и соседние регионы6.

В Северо-Западном федеральном округе наблюдается схожая ситуация: Санкт-Петербургская агломерация также обладает высоким притяжением для разных видов мигрантов. Округ достаточно выгодно расположен, поскольку часть территорий имеет приграничное положение и в целом округу свойственны благоприятные климатические условия. Часть округа, которая располагается в Арктической зоне, характеризуется более суровыми природным условиями, низко развитой транспортной и социальной инфраструктурой, но достаточно обеспечена природными ресурсами (Лукьянец, Храмова, 2019). Регионы Арктической зоны, являясь трудодефицитной территорией, все же привлекают возвратных трудовых мигрантов, которые отчасти нивелируют нехватку кадров посредством вахтового метода организации труда (Степусь, Гуртов, 2023). В 2023 году был зафиксирован значительно возросший спрос на работу вахтовым методом по сравнению с 2022 годом сразу в трех регионах округа: в Калининградской (на 196%), Архангельской (на 150%) и Мурманской (129%) областях7.

Как и большинству федеральных округов, Уральскому федеральному округу также свойственна высокая дифференциация социально-экономического уровня субъектов, в него входящих (Курушина, Дружинина, 2016). Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (Ле-денева, 2020) являются привлекательными для осуществления трудовой деятельности, поскольку изобилуют рабочими местами на предприятиях топливной промышленности, электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, лесохимического комплекса, что и обусловливает высокий приток возвратных трудовых мигрантов, а именно вахтовых работников. На Уральский федеральный округ приходится пятая часть всех выбросов в атмосферу загрязняющих веществ по России, экологическая обстановка в нем выступает выталкивающим фактором для постоянной миграции. В связи с этим наиболее экологически непривлекательными являются Свердловская и Челябинская области (Чертов и др., 2020).

Во вторую группу вошел Южный федеральный округ, который оказался благоприятным для выбора места постоянного проживания, но не для возвратной трудовой миграции. Только в 2022 году интенсивность по сальдо постоянной миграции для него равна нулю, но если взглянуть на ретроспективу данного показателя, то становится заметно, что сальдо на протяжении всего периода исследования сохраняет достаточно высокие положительные значения.

Южный федеральный округ является привлекательным для проживания за счет комплекса факторов, включающего благоприятные природно-климатические условия, достаточно высокие, на фоне соседей, показатели уровня жизни, в округе наблюдается высокий спрос на рабочую силу, фиксируются более высокие заработные платы и денежные доходы населения (Касьянов, Шаповалов, 2019). Однако, регионы Южного федерального округа не отличаются высокой степенью однородности социально-экономического развития. К принимающим регионам для постоянной миграции можно отнести Республику Адыгею, Республику Крым, Краснодарский край, Ростовскую область и город Севастополь. К отдающим регионам относятся Республика Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области (Неробеева, 2020). Сам по себе округ является поставщиком трудовых ресурсов в Центральный, Уральский, Северо-Западный федеральные округа (Крючкова и др., 2015).

К третьей группе относится Дальневосточный федеральный округ, который привлекателен как территория для осуществления трудовой деятельности, но не для постоянного проживания. В нем в 2022 году наблюдается ситуация миграционной убыли по всем субъектам, однако самые большие значения присущи Приморскому и Забайкальскому краям.

Для большинства дальневосточных регионов исторически характерен низкий уровень оседлости мигрантов, обусловленный природно-климатическими особенностями, слабой заселенностью и освоенностью территории (Шворина, Фалейчик, 2018). Как и регионы Сибири и Урала, он также обладает богатыми природными и минеральными ресурсами. Специфика местонахождения Дальневосточного федерального округа выражается в сильной разреженности населенных пунктов внутри самого округа и в отдаленности от центра страны. Все это приводит к повышению стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, делая округ самым «дорогим» для проживания в России (Рязанцева, Синицына, 2016). Это, несомненно, может выступать отталкивающим фактором привлечения мигрантов для постоянного проживания, поскольку будет требовать высоких денежных расходов для жизнедеятельности, но за счет того, что в округе сохраняются одни из самых высоких показателей по среднемесячной заработной плате, он выступает привлекательным для осуществления трудовой деятельности. На территории региона отмечаются достаточно высокие цены на недвижимость, что как раз является фактором, который отталкивает индивидов от постоянной миграции в названный округ, но стимулирует возвратную миграцию с близлежащих территорий. Так, например, маятниковый трудовой мигрант из Сибирского федерального округа, работая в Дальневосточном федеральном округе, может позволить купить себе большую квартиру (за среднемесячную заработную плату он сможет позволить себе 0,83 кв. м), чем в ситуации трудовой занятости и проживания в родном регионе (0,64 кв. м соответственно).

Четвертая группа включает Сибирский, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа, которые являются непривлекательными как для постоянной миграции, так и для трудовой. Их территории непривлекательны как текущее место проживания или работы, о чем свидетельствуют значения миграционной убыли.

Несмотря на благоприятные климатические условия, выступающие притягивающими факторами, территория СевероКавказского федерального округа является донором для остальных субъектов Российской Федерации. Здесь наблюдается сильная дифференциация основных характеристик уровня жизни, в первую очередь заработной платы. Субъекты Северо-Кавказского федерального округа относятся к высокодотационными регионам и к группе экономически закрытых регионов (за исключением Ставропольского края), что оказывает влияние на региональные рынки труда в виде безработицы (Федосова, 2018). Наблюдаются недостаточное развитие инфраструктуры и социального обеспечения, межнациональные и этнополитические конфликты. В 2022 году Республика Ингушетия выступила единственным регионом округа, в котором фиксировался миграционный прирост. Чеченская Республика и Республика Северная Осетия – Алания демонстрировали самые высокие показатели миграционной убыли. Большая часть убывающего населения из округа направляется в г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московскую, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области (Сыпченко, Махненко, 2018).

Приволжский федеральный округ имеет, на первый взгляд, выгодное территориальное расположение, однако самым крупным центром притяжения в нем в 2022 году выступала Республика Татарстан. В силу того, что соседние Центральный и Уральский федеральные округа имеют более высокий уровень социально-экономического развития, они способствуют оттоку населения с территории Приволжского федерального округа. Наибольшим оттоком отличаются Саратовская, Оренбургская области, Чувашская и Удмуртская республики. Помимо этого, рассматриваемый округ является относительно неблагополучным в экологическом плане: из 100 городов с самой загрязненной атмосферой 65 расположены именно на данной территории. Высокая степень индустриализации и развитое сельскохозяйственное производство привели к крайне негативному состоянию окружающей природной среды, характеризующемуся чрезмерно высоким уровнем концентрации вредных веществ в воздухе и водных объ- ектах, деградацией почв и лесных массивов. Как следствие, в округе наблюдается высокий уровень заболеваемости и смертности населения (Чертов и др., 2020). Еще одним выталкивающим фактором может служить следующий факт: несмотря на то, что округ является одним из лидеров по численности населения, числу занятых и по объему ВРП, он находится в числе аутсайдеров по уровню доходов (расходов) и среднемесячной номинальной начисленной заработной плате (Куконков, 2018).

В Сибирском федеральном округе наблюдаются изобилие полезных ископаемых, относительно невысокие доходы населения, неблагоприятная экологическая ситуация, вызванная загрязнением окружающей среды и относительно низкие средние температуры воздуха (Болденков, Лисутин, 2023). Из всех субъектов в округе только Красноярский край и Новосибирская область являются регионами-реципиентами. Территория округа обладает достаточно высокими показателями первичной заболеваемости и естественной убыли населения, что не компенсируется миграцией. Сибирский федеральный округ, имея приграничное положение, является очень важным объектом в сохранении геополитической безопасности страны. В связи с присутствием в округе иностранных граждан постепенно происходит замещение постоянного населения, трудовых ресурсов международными мигрантами (Шворина, Фалейчик, 2018).

Заключение

Таким образом, в ходе проведенной работы было выявлено, что постоянная миграция населения более чувствительна к кризисным, переходным, внешним событиям, происходящим в стране и в мире, тогда как возвратная трудовая миграция демонстрирует меньшую вариативность. Данное обстоятельство, говорящее о характере различий двух видов территориальных перемещений, может внести вклад в процессы прогнозирования миграционных процессов в будущем.

Территории федеральных округов неодинаково привлекают постоянных и трудовых мигрантов. На выбор модели поведения влияет совокупность факторов, которые связаны со свойствами территории проживания и назначения, а также определяются личными потребностями, требованиями и предпочтениями индивида. На этапе анализа статистической информации было выделено четыре группы территорий, отличающихся по степени привлекательности для осуществления постоянной миграции и возвратных трудовых перемещений.

Результаты исследования вносят вклад в развитие представлений о поведенческих аспектах выбора вида миграции, о влиянии территориальной специфики на процесс принятия решения о миграции. Они могут быть использованы научными сотрудниками при проведении исследований схожей тематики, при составлении тематических прогнозов и при разработке рекомендаций по совершенствованию стратегий развития территорий.

Список литературы К вопросу оценки привлекательности территорий для постоянной и временной трудовой миграции

- Азимов А.Д. (2016). Неоклассическая теория рационального поведения и ее ограниченность // Вестник Таджикского гос. ун-та права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. № 1 (66). С. 100–108.

- Ахременко В.П., Микова А.В., Реброва Н.П. (2016). Столичная миграция // Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов (г. Омск, 12 апреля 2016 г.) / Финансовый университет при Правительстве РФ, Омский филиал. Ч. II. Омск: Фонд региональной стратегии развития. С. 120–125.

- Болденков А.В., Лисутин О.А. (2023). Уровень жизни как фундаментальный фактор миграционного оттока населения из Сибирского федерального округа // Проблемы социально-экономического развития Сибири. № 2 (52). С. 17–23. DOI: 10.18324/2224-1833-2023-2-17-23

- Вдовина Э.Л., Круглова А.В. (2009). Оценка миграционной привлекательности депрессивных регионов Средней России // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. № 14 (18). С. 105–110.

- Волкова А.Д., Симакова А.В., Тишков С.В. (2022). Пространственная дифференциация факторов миграции населения арктического региона (на примере Карельской Арктики) // Регион: экономика и социология. № 3 (115). С. 155–186. DOI: 10.15372/REG20220307

- Груздева М.А. (2022). Социокультурный ракурс регионального развития: опыт многолетних наблюдений // Социальное пространство. Т. 8. № 2. С. 1–16. DOI: 10.15838/sa.2022.2.34.7

- Дорофеева Л.А., Касьянова Е.А. (2017). Маятниковая миграция населения в Красноярской городской агломерации (на примере населенных пунктов Емельяновского района) // Известия Иркутского гос. ун-та. Сер.: Науки о Земле. Т. 20. С. 25–42.

- Ильин В.И. (2014). Анатомия социального успеха в географическом пространстве // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. № 6 (108). С. 29–33.

- Касьянов В.В., Шаповалов С.Н. (2019). Миграции в условиях экономического кризиса в российской Федерации (на материалах Южного федерального округа) // Демографический и миграционный портрет Кавказа / под ред. С.В. Рязанцева, Г.И. Гаджимурадовой. Москва: Экон-Информ. С. 134–143.

- Крючкова М.А., Романцева В.Е., Мальдова Е.С. (2015). Внешняя и внутренняя трудовая миграция в Южном федеральном округе // Science Time. № 12 (24). С. 444–449.

- Кузнецова С.А. (2012). Миграционные установки как специфический вид социальных установок // Вестник РУДН. Сер.: Психология и педагогика. № 4. С. 61–65.

- Куконков П.И. (2018). Миграция как фактор изменения демографической нагрузки в регионах Приволжского федерального округа // Стратегическое развитие субъектов Российской Федерации: федерализация, национальное самосознание, скрытые конкурентные преимущества: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. в рамках празднования 100-летия образования Республики Башкортостан (г. Уфа, 7 декабря 2018 г.). Уфа: Аэтерна. С. 180–184.

- Курушина Е.В., Дружинина И.В. (2016). Факторы привлекательности территорий Уральского федерального округа с позиций миграции населения // Экономика и предпринимательство. № 1-1 (66). С. 983–988.

- Леденева В.Ю. (2020). Трансформация миграционных процессов в субъектах Уральского федерального округа и их влияние на демографическую и этнокультурную безопасность региона // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 4. С. 125–130. DOI: 10.26794/2226-7867-2020-10-4-125-130

- Лукьянец А.С., Храмова М.Н. (2019). Миграционная составляющая демографического потенциала субъектов Северо-Западного федерального округа // Научное обозрение. Сер. 1: Экономика и право. № 5. С. 19–29. DOI: 10.26653/2076-4650-2019-5-02

- Мкртчян Н.В. (2023). Внутренняя миграция в России в 2010-е гг. – макрорегиональные особенности // Демографическое обозрение. № 10 (3). С. 21–42. URL: https://doi.org/10.17323/demreview.v10i3.17968

- Неробеева А.В. (2020). Исследование миграции в Южном федеральном округе // Приоритеты экономического роста страны и регионов в период постпандемии: сб. мат-лов Всерос. науч.-практ. конф. (г. Курск, 19–20 ноября 2020 г.) / под ред. О.Н. Пронской. Курск: Курский гос. ун-т. С. 448–453.

- Плюснин Ю.М., Позаненко А.А., Жидкевич Н.Н. (2015). Отходничество как новый фактор общественной жизни // Мир России. № 1. С. 35–71.

- Рыбаковский Л.Л. (2017). История и теория миграции населения. Кн. 2: Миграция населения: явление, понятие, детерминанты. Москва: Экон-Информ. 234 с.

- Рыбаковский Л.Л. (1987). Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. Москва: Наука. 199 с.

- Рыбаковский О.Л. (2022). Закономерности и особенности межрегиональных миграционных связей населения России за 50 лет. Москва: ФНИСЦ РАН. 471 с.

- Рязанцева М.В., Синицына М.О. (2016). Анализ причин усиления миграционных процессов на территориях опережающего развития Дальнего Востока // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 6/5. С. 936–940.

- Сабетова Т.В. (2014). Факторы миграционной привлекательности стран и регионов // Образование, наука и производство. № 4. С. 36–40.

- Степусь И., Гуртов В. (2023). Вахтовая занятость в экономике Арктической зоны России: динамика, масштабы, профессионально-квалификационные характеристики // Общество и экономика. № 6. С. 90–108. DOI: 10.31857/S20736760025036-8

- Сыпченко А.Н., Махненко С.И. (2018). Анализ причин и последствий отрицательной миграции населения в Северо-Кавказском федеральном округе // Science Time. № 10 (58). С. 35–41.

- Цапенко И.П. (2023). Миграционные эффекты социальных дисбалансов // Вестник Российской академии наук. № 3. Т. 93. С. 214–227. DOI: 10.31857/S0869587323030131

- Чертов О.Г., Морозова Г.Ф., Борзунова Т.И. (2020). Влияние экологических факторов на миграцию населения в России (на примере Приволжского и Уральского федеральных округов) // Вестник Алтайской академии экономики и права. № 11-3. С. 560–567. DOI: 10.17513/vaael.1463

- Шворина К.В., Фалейчик Л.М. (2018). Основные тренды миграционной мобильности населения регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов // Экономика региона. Т. 14. № 2. С. 485–501. DOI: 10.17059/2018-2-12

- Югов Е.А. (2018). Трудовые ресурсы сельского района и их использование // Вестник Воронежского гос. аграрного ун-та. № 2 (57). С. 174–185. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2018.2.174

- Alaux С., Boutard L. (2017). Place attractiveness and events: From economic impacts to place marketing. Journal of International Business Research and Marketing, 2 (4), 25–29. DOI: 10.18775/jibrm.1849-8558.2015.24.3004

- Bhatt V., Chandrasekhar S., Sharma A. (2020). Regional patterns and determinants of commuting between rural and Urban India. The Indian Journal of Labour Economics, 63 (4), 1041–1063. DOI: 10.1007/s41027-020-00276-9

- Brown L.D., Champion T., Coombes M., Wymer C. (2015). The migration-commuting nexus in rural England. A longitudinal analysis. Journal of Rural Studies, 41, 118–128. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.005

- Cassarino J.-P. (2004). Theorizing return migration: The conceptual approach to return migrants revisited. International Journal on Multicultural Societies, UNESCO, 6 (2), 253–279.

- Green A.E., Hogarth T., Shackleton R.E. (1999). Longer distance commuting as a substitute for migration in Britain: A review of trends, issues and implications. International Journal of Population Geography, 5, 49–67.

- Jacob N., Munford L., Rice N., Roberts J. (2019). The disutility of commuting? The effect of gender and local labor markets. Regional Science and Urban Economics, 77, 264–275. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2019.06.001

- Lee E.S. (1966). A theory of migration. Demography, 3, 47–57. DOI: https://doi.org/10.2307/2060063

- Morris E.A., Zhou Yi. (2018). Are long commutes short on benefits? Commute duration and various manifestations of well-being. Travel Behaviour and Society, 11, 101–110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tbs.2018.02.001

- Nguyen T.T. (2020). The impact of place attractiveness and social supports on internal return migration. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7 (5), 305–314. DOI: 10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO5.305

- Niedomysl T. (2010). Towards a conceptual framework of place attractiveness: A migration perspective. Geographic Annual, 92 (1), 97–109.

- Öhman M., Lindgren U. (2003). Who are the long-distance commuters? Patterns and driving forces in Sweden. Cybergeo. European Journal of Geography, 243. Available at: https://journals.openedition.org/cybergeo/4118?Lang=en#citedby. DOI: https://doi.org/10.4000/cybergeo.4118

- Rüger H., Stawarz N., Skora T., Wiernik B.M. (2021). Longitudinal relationship between long-distance commuting willingness and behavior: Evidence from European data. Journal of Environmental Psychology, 77, 1–12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101667

- Shadow E., Westin K. (2010). The persevering commuter – Duration of long-distance commuting. Transportation Research, 44, 433–445. DOI: 10.1016/j.tra.2010.03.017

- Shuai X. (2012). Does commuting lead to migration? The Journal of Regional Analysis & Policy, 42 (3), 237–50.