К вопросу организации импульсной циркуляции в системе горячего водоснабжения с кожухотрубчатым теплообменником

Автор: Курдюков С.Ю., Макеев А.Н.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 23 т.2, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен краткий анализ состояния систем горячего водоснабжения и обозначены основные проблемы снижения их энергетической эффективности. Предложен вариант интенсификации теплообмена и самоочищения теплопередающих поверхностей кожухотрубчатого теплообменника на основе перехода к импульсной циркуляции теплоносителя в нагреваемом контуре.

Импульсная циркуляция теплоносителя, интенсификация теплопередачи, кожухотрубчатый теплообменник, повышение эффективности теплообменника, самоочищение теплопередающих поверхностей, система горячего водоснабжения

Короткий адрес: https://sciup.org/147248732

IDR: 147248732 | УДК: 629.063.4

Текст научной статьи К вопросу организации импульсной циркуляции в системе горячего водоснабжения с кожухотрубчатым теплообменником

Вода, подаваемая системами горячего водоснабжения в жилые и общественные здания и на хозяйственно-бытовые нужды промышленных предприятий, должна быть питьевого качества и удовлетворять требованиям ГОСТа. К качеству воды, идущей на технологические цели, предъявляют требования в зависимости от характера производства.

Максимальная температура воды в системах горячего водоснабжения 75 °С, минимальная (в точках водоразбора) – 60 °C [1].

Системы горячего водоснабжения разделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных системах выработка тепла производится на ТЭЦ и в различных котельных. При этом тепло передается к потребителям по трубопроводам теплосети. В местных системах для нагревания воды используются источники тепла, присутствующие на месте ее потребления, например, в центральных тепловых пунктах (ЦТП) или же непосредственно в домах.

Горячее водоснабжение может осуществляться:

– по закрытой схеме, когда водопроводная вода нагревается теплоносителем (водой или паром) из тепловых сетей в водонагревателях, устанавливаемых в центральных тепловых пунктах или непосредственно в домах;

– по открытой схеме, когда вода «разбирается» потребителями непосредственно из тепловой сети, подключенной к источнику тепла. При этом отпадает необходимость установки водонагревателей в домах или на ЦТП и уменьшается возможность коррозии местных трубопроводов. Однако для «подпитки» таких систем требуется большое количество воды, прошедшей предварительную обработку во избежание накипи и коррозии в трубопроводах и оборудовании теплоснабжающих устройств.

Существенным недостатком теплообменников ГВС (как пластинчатых, так и трубчатых) является их склонность к зашламлению. Причем, изначально установившаяся тенденция смены теплообменников кожухотрубчатой конструкции на пластинчатые, с целью снижения эксплуатационных затрат, в настоящее время обратилась в пользу обратного перехода к кожухотрубчатым теплообменникам. Это связано с тем, что в пластинчатых теплообменниках скорость движения теплоносителя существенно ниже, чем в кожухотрубчатых, а потому они более склонны к зашламлению и образованиям отложений. Вместе с тем, обозначился актуальный вопрос снижения эксплуатационных затрат кожухотрубчатых теплообменников и повышения их энергетической эффективности.

Что касается повышения энергетической эффективности, то в настоящее время интенсификация теплообмена в тепловых энергетических установках идет по пути увеличения турбулизации потока. Для этого применяют турбулизаторы потока, закрутку потока в трубах с помощью винтовых вставок, каналы сложной формы, лопаточные завихрители и т.д. Однако указанные способы интенсификации теплопередачи обладают значительно малым потенциалом, величина которого может достигать всего лишь 15% эффективности от первоначальной величины.

Одним из кардинальных способов повышения теплопередачи, снижения капитальных затрат, расходов на эксплуатацию и обслуживание является перевод циркуляции теплоносителя в теплоприготовительном оборудовании систем ГВС из стационарного режима в импульсный [2]. При этом можно использовать несколько эффектов. Увеличивается коэффициент теплоотдачи движущегося потока, в зависимости от частоты и амплитуды пульсаций скорости его истечения [3]; реализуется эффект самоочищения теплопередающих поверхностей оборудования; обеспечивается возможность трансформации части располагаемого напора греющего теплоносителя в напор нагреваемого теплоносителя – в случае независимого присоединения отопительных установок, или для циркуляции воды в системе ГВС.

При обозначенных преимуществах, в случае перехода к импульсной циркуляции теплоносителя, коэффициент теплоотдачи, теоретически, может быть интенсифицирован до 40% и более относительно значения коэффициента теплопередачи при стационарном режиме, а также реализован механизм самоочищения кожухотрубчатых теплообменников от отложений [4].

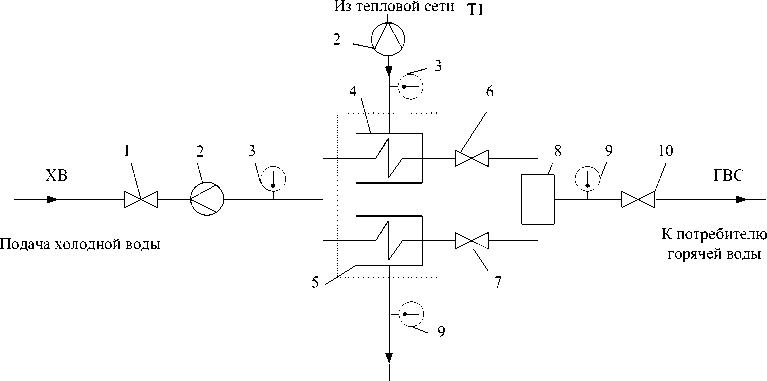

Одна из возможных схем организации импульсной циркуляции теплоносителя в кожухотрубчатом теплообменнике системы ГВС приведена на рисунке 1.

В тепловую сеть T2

Рис. 1 Принципиальная схема контура с импульсной циркуляцией для системы горячего водоснабжения кожухотрубчатым теплообменником.

Данный контур состоит из следующих основных элементов: 1, 6, 7, 10 – запорные краны; 2 – расходомер; 3 и 9 – датчики температуры ТХК; 4 и 5 – соответственно I-я и II-я ступени кожухотрубчатого теплообменника; 8 – ударный узел оппозитного типа. Секции 4 и 5 кожухотрубчатого теплообменника последовательно включены на греющий теплоноситель из тепловой сети и соединены параллельно по нагреваемому теплоносителю.

Схема работает следующим образом. При открытии запорных кранов 1, 6, 7, 10 холодная вода проходит через расходомер 2, где ведется ее учет, и направляется в параллельно включенные секции 4 и 5 кожухотрубчатого теплообменника. После нагрева воды, она попадает в ударный узел 8 оппозитного типа, где происходит генерация импульсов количества движения нагретой, к тому времени, воды. Генерация импульсов обеспечивается тем, что ударные клапаны ударного узла 8 (на рисунке 1 не показаны) приходят в попеременное движение на закрытие проходного сечения за счет гидравлических сил, стремящиеся вывести их из положения равновесия и закрыть один из них. При попеременном закрытии одного из ударных клапанов происходит гидравлический удар – волновой процесс кратковременного повышения давления над ударным клапаном, положительная волна гидравлического удара, которая, затем, сменяется отрицательной. В период отрицательной волны гидравлического удара происходит понижение давления в области над закрытым ударным клапаном. Так же в ударном узле 8 происходит смешивание нагретой воды, поступающей в него из секций 4 и 5 кожухотрубчатого теплообменника. После прохождения ударного узла 8 нагретая, к тому времени, вода поступает в систему ГВС, а ее температура фиксируется преобразователем температуры ТХК 9. С помощью датчика температуры ТХК 3 измеряется температура исходной воды.

Применение данной схемы приготовления горячей воды с импульсной циркуляцией в нагреваемом контуре позволит наиболее полно использовать топливно-энергетические ресурсы за счет увеличения коэффициента теплопередачи в кожухотрубчатом теплообменнике от принудительной турбулизации потока теплоносителя и колебаний трубной решетки при реализации условий для самоочищения теплопередающих поверхностей в теплообменнике.

Список литературы К вопросу организации импульсной циркуляции в системе горячего водоснабжения с кожухотрубчатым теплообменником

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок: утв. Приказом Минэнерго Рос. Федерации от 24 марта 2003 г. N 115; ввод в действие с 01.10.03.

- Макеев А. Н. Импульсные системы теплоснабжения общественных зданий/А. Н. Макеев, А. П. Левцев//Региональная архитектура и строительство. -Пенза, 2010. -№ 2 (9). -С. 45-51. EDN: MXHSVX

- Галицейский Б. М. Тепловые и гидродинамические процессы в колеблющихся потоках/Б. М. Галицейский, Ю. А. Рыжов, Е. В. Якуш. -М.: Машиностроение, 1977. -256 с.

- Пат. РФ № 2423650, МПК F24D 3/00. Способ теплоснабжения/А. Н. Макеев, А. П. Левцев. -№ 2010112729/03; заявлено 01.04.2010; опубл. 10.07.2011, Бюл. № 19. EDN: WFMXPU