К вопросу построения рейтинга регионов по целевым индикаторам результативности семейно-демографической политики

Автор: Ростовская Тамара Керимовна, Кучмаева Оксана Викторовна, Золотарева Ольга Анатольевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 4 т.26, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность комплексной оценки результативности семейно-демографической политики, опирающейся на систему достоверных показателей и интегральных оценок, обусловлена прежде всего требованием исполнения Указа Президента РФ В.В. Путина от 8 ноября 2021 года № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», в котором четко прослеживается заинтересованность государства в научно обоснованной, грамотной, стратегически выстроенной социальной и семейно-демографической политике, в качественном мониторинге и контроле процессов стратегического планирования и реализации документов стратегического планирования. К целям данного исследования относятся обоснование возможностей применения рейтингования субъектов Российской Федерации для оценки результативности семейно-демографической политики, предложение методики подобной оценки и ее апробация. На основе обобщения и синтеза приемов построения рейтингов для реализации сравнительного анализа социально- демографического состояния стран и регионов представлен подход к интегральной оценке результативности демографической политики. С помощью инструмента рейтингования регионов выявлены наиболее проблемные регионы России, которым следует уделить особое внимание с целью предотвращения демографических угроз. Итоги обобщения источников информации позволили сформировать систему мониторинга результативности семейно-демографической политики и обосновать выбор показателей, включенных в расчет интегрального индекса по целевым индикаторам демографической политики. Выявленные зависимости индикаторов результативности демографической политики от мер социальной поддержки дали возможность оценить значимость влияния регионального материнского капитала на рождаемость в субъектах страны, что существенно важно для преодоления депопуляционных процессов в обществе.

Рождаемость, результативность семейно-демографической политики, целевые индикаторы, мониторинг, рейтинги

Короткий адрес: https://sciup.org/147238076

IDR: 147238076 | УДК: 614.6:314.15 | DOI: 10.15838/ptd.2022.4.120.6

Текст научной статьи К вопросу построения рейтинга регионов по целевым индикаторам результативности семейно-демографической политики

Актуализация демографической проблематики в современном обществе, осознание значимости демографического фактора экономического развития обусловили интерес к поиску инструментов объективной оценки демографической ситуации и результативности демографической, семейной политики. Рейтинги представляют собой инструментальную компоненту, обеспечивающую анализ, прогноз и поддержку принятия управленческих решений на разных уровнях. Возрастающая интенсивность потоков и объемов информации, ее многомерный характер, разнообразие форматов ее представления и коммуникаций для передачи в условиях возрастания сложности демографических, экономических и социальных явлений и процессов создали мощный спрос на рейтинги в стратегическом управлении (Land, 2014). Рейтинги в современном мире стали важным элементом информационно-аналитической деятельности, так как позволяют дать оценку значимости различных аспектов общественной жизни, характеризуют репутационный потенциал объектов анализа (Нетребин, Медведев, 2021).

Термин «рейтинг» (англ. «rating») переводится как «оценка, определение стоимости», или «отнесение к классу, разряду, категории» (Хотинская, 2007). Следует отметить, что в зарубежной практике под «рейтингом» понимают отнесение объектов к определенной категории или типу на основании совокупности характеристик (факторов), а список объектов, проранжированных по одному параметру, называют «рэнкингом» (англ. «to rank)». Рейтинг – это список объектов, расположенных в определенной последовательности в зависимости от оценок, полученных по различным показателям их деятельности, как правило, по принципу «от лучших к худшим» (Наводнов и др., 2019). Прямая задача рэнкинга – упорядочить информацию об объектах анализа. Рэнкинги не несут в себе оценки, но с их помощью можно увидеть позицию объекта с точки зрения разных критериев. Список объектов или явлений, имеющих наибольший рейтинг, обычно называют «Топ N» или «TOP N», где N – количество объектов в списке, обычно кратное 10.

С точки зрения статистики, рейтинг – числовой или порядковый показатель, отображающий важность или значимость определенного объекта или явления. Задача составления рейтинга объектов и процессов может быть отнесена к классу задач обоснования управленческих решений, по результатам которых создается модель сравнения рассматриваемых объектов или процессов – рейтинг1.

На современном этапе роль рейтингов в значительной степени возросла, поскольку они позволяют получить комплексную оценку как на уровне государства, так и на уровне региона. Популярность рейтингов на современном этапе объясняется двумя основными причинами: во-первых, их простотой: они дают сводную оценку множества аспектов – измерений сложных многомерных явлений таким образом, чтобы облегчить их измерение и сравнение; во-вторых, тем, что рейтинги заставляют субъекты управления, учреждения и правительства ставить под сомнение свои стандарты, что приводит к необходимости их пересмотра. Поэтому неудивительно, что за последние два десятилетия наблюдается существенный рост числа рейтингов. В обзоре ООН (Yang, 2014) подробно описан 101 комплексный показатель человеческого благополучия и прогресса, позволяющий построить рейтинги стран по широкому спектру тем: от дохода, скорректированного с учетом счастья, до дохода, скорректированного с учетом окружающей среды, от развития ребенка до развития коммуникационных технологий. Сегодня предложен рейтинг стран по Индексу Целей устойчивого развития (ЦУР), представляющему собой попытку обобщения 17 ЦУР в единый показатель, ранжирование которого достаточно надежное, что позволяет делать значимые выводы на основании индекса (Papadimitriou et al., 2019). Достоинства рейтингов обусловливают их значение для оценки результативности семейно-демографической политики.

Значимое место в стратегии развития страны занимают вопросы обеспечения демографической безопасности страны. Стратегией национальной безопасности Российской Федерации2 приоритетным национальным интересом страны признается «сбережение народа России и развитие человеческого потенциала». Обеспечение стабильного демографического развития страны является предметом деятельности не только Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, но и целого ряда стратегических документов. В Указе Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 «О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации» среди наиболее значимых с точки зрения научно-технологического развития Российской Федерации больших вызовов указан «демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей, изменением их образа жизни, и связанное с этим старение населения, что в совокупности приводит к новым социальным и медицинским проблемам»3. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, Национальный проект «Демография» и ряд других государственных инициатив (рис. 1) подчеркивают сложность и комплексность решаемых в данной сфере задач. В связи с этим возникают вопросы о необходимости анализа результативности проводимой государственной семейнодемографической политики, направленной на поддержку репродуктивной функции семьи, поиска валидных методов оценки эффективности реализуемых мер, в частности, в интересах семей с детьми (Архангельский, 2015; Дмитришина и др., 2011). Задача ус-

Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 203 «Указ о национальных целях развития России до 2030 года»

Концепция демографической политики

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351)

Концепция семейной политики России (утв. Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПО СЕМЕЙНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКЕ, ПОДЛЕЖАЩИЕ

МОНИТОРИНГУ В РОССИИ

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р

Паспорт национального проекта «Демография»

Рис. 1. Основные документы по семейно-демографической политике, подлежащие мониторингу в России ложняется многоаспектностью реализуемых в рамках различных стратегий мер, необходимостью обеспечения объективного сравнительного анализа регионов, имеющих свою специфику в моделях оказания помощи семье.

Целью данной статьи является обоснование и предложение методики рейтингования регионов России по целевым индикаторам результативности семейно-демографической политики, а также ее апробация и интерпретация полученных результатов.

Методологические основы построения рейтингов регионов по целевым индикаторам результативности семейнодемографической политики

Рейтинги, построенные на основе индексов, позволяющих представить полную всеобъемлющую картину в различных сферах и областях жизнедеятельности (Freudenberg, 2003), дают возможность определить место конкретной страны в мире, сравнить и сопоставить страны между собой по совокупности определенного набора параметров, в частности, отражающих социально-демографическое развитие. Наиболее распространенные в практике рейтинги и интегральные индексы, лежащие в основе их построения и позволяющие в глобальном пространстве осуществлять страновые сравнения в области состояния демографической ситуации, здравоохранения, уровня и качества жизни, представлены в табл. 1.

Анализ методологии построения приведенных в табл. 1 индексов и рейтингов, а также существующих подходов и международных рекомендаций по построению рейтингов, несмотря на многообразие методик по расчету интегрального показателя и ранжированию (Hudrliková, 2020; Mondéjar-Jiménez, 2008), дал возможность выделить общие этапы процесса их формирования

Таблица 1. Глобальные индексы и рейтинги по социально-демографическому развитию (демография, здравоохранение, уровень и качество жизни)

– постановка цели и задач рейтинга;

– формирование системы показателей исследуемых объектов (демографических процессов);

– отбор исходной информации (данных);

– распределение отобранных показателей по группам, соответствующим субиндексам (если это необходимо);

– приведение данных в сопоставимый вид с использованием различных методов;

– расчет интегральных субиндексов/ин-дексов на основе разнообразных математических методов;

– ранжирование объектов по полученным интегральным показателям.

При формировании системы показателей необходимо сфокусироваться на тех из них, которые наиболее полно отражают цели семейно-демографической политики; находят отражение в качестве ожидаемых результатов в рамках официальных документов, отражающих ее суть; у которых отсутствуют или минимизированы возможности субъективно влиять на величину показателя (формирование отчетности). При отборе показателей обычно учитывается следующее: показатель должен отражать рассматриваемый фактор; быть доступным в официальной статистике, иметь количественное измерение, быть понятным в измерении характеристик и представлять возможность сопоставления (сравнения); обеспечивать многомерность измерения исследуемого объекта; предоставлять возможность построения и интерпретации интегрального показателя, характеризовать достижение цели (Карминский, 2005).

Комплексный подход к анализу демографической политики предлагают Н.П. Гончарова, А.А. Еремин, Е.В. Тарасова (Гончарова и др., 2019; Гончарова и др., 2020), включая в оценку анализ сводных годовых докладов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ России; мониторинг реализации национальных и федеральных проектов; экспертные опросы;

кластеризацию регионов РФ в зависимости от сложившейся в них демографической ситуации на основе статистических показателей и социологический мониторинг демографического поведения населения на основе опросных методов исследования. Однако метод рейтингования на базе расчета интегрального индекса для характеристики результативности демографической политики в указанной работе не рассматривается.

Существует множество научных подходов в рамках различных дисциплинарных исследований к систематизации параметров комплексной оценки результативности семейно-демографической политики, однако разнообразие предпосылок и факторов препятствует однозначной идентификации и согласованности в отношении количества, структуры и поименного состава индикаторов, используемых для полной и достоверной характеристики.

Сегодня необходимо обратить внимание на значительное увеличение числа применяемых индикаторов, характеризующих состояние и трансформацию института семьи, динамику и структурные изменения демографических явлений и процессов, что объективно соответствует сложной, комплексной категории объекта исследования, имеющего многоаспектный, многогранный характер и предполагающего аналитику достаточно широкого спектра взаимосвязанных и взаимозависимых компонент.

Синтез различных информационных источников, включая принятые государственные инициативы в области семейно-демографической политики, данные статистики Росстата и выборочных исследований, дали возможность авторам предложить использовать для мониторинга результативности семейно-демографической политики в регионах России единую систему показателей, представленную на рис. 2 (Ростовская и др., 2022). Довольно широкий пул показателей, объединенных в единую систему, позволяет представить целостную оценку результативности государственных мер, направленных прежде всего на увеличение рождаемости,

Подсистема показателей целей и ориентиров семейно-демографической политики (блок основных/базовых показателей эффективности мер, направленных на рост рождаемости и увеличение уровня жизни семей с детьми)

Подсистема показателей демографической конъюнктуры (блоки дополнительных показателей, характеризующих возрастно-половой состав населения - структурные факторы)

Подсистема показателей «Семья, брачность, материнство и детство» (блоки дополнительных показателей, направленных на решение конкретных задач в области семейной политики)

-

- блок индикаторов, характеризующих брачность и разводимость населения;

-

- блок индикаторов, характеризующих репродуктивное поведение;

-

- блок индикаторов, характеризующих детствосбережение;

-

- блок индикаторов смертности, заболеваемости, здорового образа жизни и самосохранительного поведения;

-

- блок индикаторов, характеризующих социально-экономическое положение семей

Рис. 2. Многоуровневая система показателей мониторинга результативности семейно-демографической политики значимую компоненту демографического развития.

При этом авторы определяют, что для оперативных оценок результативности семейно-демографической политики возникает необходимость выделить довольно узкий круг параметров, которые должны идентифицировать сложившуюся обстановку на первом этапе, объединив их в подсистему показателей «Целей и ориентиров семейной политики» – блок основных/базовых показателей эффективности мер, направленных на рост рождаемости и увеличение уровня жизни семей с детьми.

Показатели в составе индикаторов «Целей и ориентиров семейной политики» включают индикаторы, нашедшие отражение в комплексе стратегических документов семейной политики, ориентированных прежде всего на реализацию репродуктивной функции семьи и обеспечение ее экономического благополучия. В первую очередь сто- ит обратить внимание на суммарный коэффициент рождаемости. Данный индикатор по своей сути отражает эффект от принимаемых мер, направленных на преодоление существующих демографических проблем, прежде всего суженного воспроизводства и депопуляции населения. Именно суммарный коэффициент рождаемости в подавляющем большинстве ведущие демографы в своих трудах выделяют или указывают в перечнях показателей для оценки демографической безопасности (при наличии ряда других): И.А. Алешковский (Алешковский, 2012), М.В. Карманов с соавторами (Боков и др., 2016), Л.Л. Рыбаковский (Рыбаковский, 2014), С.В. Рязанцев4 и др.

В связи с этим вполне обосновано включение в перечень показателей подсистемы метрик целей и ориентиров семейно-демографической политики суммарного коэффициента рождаемости, который также является одним из целевых ориентиров социаль- но-экономического развития Российской Федерации5 и Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года6.

Среди всех показателей, составляющих представленную уникальную авторскую систему индикаторов результативности семейнодемографической политики, для апробации формирования рейтинга на основе интегрального индекса был построен индекс по целевым индикаторам демографической политики (Idp), оценка которого основана на трех показателях, характеризующих важные аспекты демографической ситуации и цели семейно-демографической политики:

– суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных 1 женщиной за весь репродуктивный период (15–49 лет), при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель независимо от смертности и от изменений возрастного состава);

– коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся);

– уровень младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми).

Обоснование отбора приведенных показателей для расчета сводных/интеграль-ных индексов сводится к следующему: 1) коэффициент депопуляции характеризует процесс, связанный с уменьшением численности жителей страны, следовательно, определяет динамику численности населения; 2) индикаторы роста численности населения и уровня младенческой смертности, наряду с суммарным коэффициентом рождаемости, представлены в качестве целевых в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Информационной базой для расчета индекса и построения рейтинга регионов России являются данные официальной статистики, аккумулируемые Росстатом, за 2006, 2015 и 2021 гг.

Сводный индекс результативности семейнодемографической политики и результаты рейтингования регионов России

Ранжирование всех субъектов России (85 регионов) по отдельным показателям и расчетному интегральному индексу целевых показателей результативности семейно-демографической политики проводилось на основе методики, основанной на международной статистической практике, в соответствии с основными методологическими принципами построения интегральных индексов, определенными в руководстве «Handbook on Constructing Composite Indicator: мethodology and user guide»7 (в пер. «Руководство по построению композитных индикаторов: методология и руководство пользователя» – далее Руководство). Отметим, что в практике существуют различные подходы к построению интегральных индексов8, тем не менее во многом они соответствуют общей схеме, представленной в Руководстве, которое специально разработано для директивных органов, научных работников, средств массовой информации и других заинтересованных сторон и призвано способствовать лучшему пониманию сложности составных/интегральных показателей и совершенствованию методов, используемых в настоящее время для их разработки.

В практике наиболее часто при приведении всех показателей к единой шкале, процедуры нормирования данных, применяют формулу (Hudrlikova. 2013):

x - xmin xnew = ij i , (1)

i xmax - xmin где:

x new – нормированные значения показателя; xij – фактическое значение i-го показателя в j-м регионе;

x min , x max – минимальное и максимальное значение i-го показателя среди всех рассматриваемых регионов.

Весовые коэффициенты влияния каждого показателя на формирование итоговых интегральных показателей принимаются равными либо устанавливаются экспертами. Процедура их агрегирования осуществляется по средней арифметической. Формулу расчета индекса в общем виде можно представить в следующем виде:

∑a r,t ∗ Ψ indicator

Indexdp (r,t) = , (2)

где:

r – регион, t – год;

a r,t – масштабированный (0–1) индивидуальный показатель;

Ψindicator – вес, присвоенный отдельным показателям;

N – количество индикаторов, составляющих индекс.

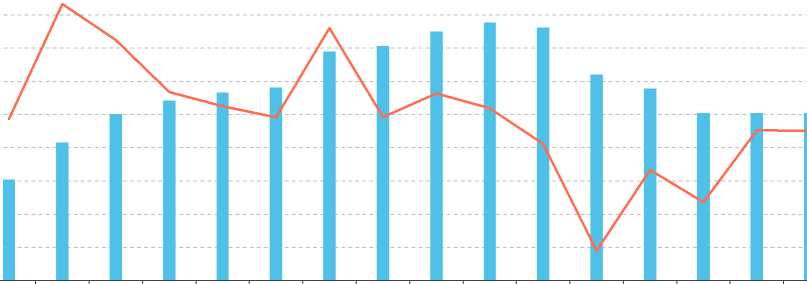

Расчет интегрального индекса результативности семейно-демографической политики осуществляется за 3 периода: 2006, 2015 и 2021 гг. Базисный 2006 год соответствует периоду для сравнения достижений, утвержденному в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в соответствии с которой определена задача достижения к 2025 году увеличения суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза в сравнении с 2006 годом. Это период до принятия решения и начала реализации мер поддержки так называемого материнского капитала, оказавшего влияние на рост рождаемости (Ростовская и др., 2019). Рост суммарного коэффициента рождаемости наблюдался с 2006 до 2015 года и был равен 36,2% (увеличение показателя с 1,305 до 1,777 ребенка на одну женщину). С 2016 года он ежегодно уменьшался до 2020 года и, не изменившись в 2021 году, составил на отчетный период 1,505 (рис. 3).

Промежуточной реперной точкой является 2015 год, в котором зафиксирован пик суммарного коэффициента рождаемости. 2021 год – последний на сегодня период, за который представлены официальные статистические данные.

При расчете интегрального индекса по целевым индикаторам демографической политики I dp экспертно для показателей были установлены следующие веса ( Ψ ): суммарный коэффициент рождаемости и коэффициент депопуляции – 0,35; уровень младенческой смертности – 0,3 (табл. 2).

На протяжении всего рассматриваемого периода в двадцатку лидирующих регионов по целевым индикаторам семейно-демографической политики входило большинство регионов Северо-Кавказского федерального округа, ряд регионов Дальневосточного федерального округа и единичные представители всех других федеральных округов России.

Среди основных факторов, влияющих на подобное ранжирование субъектов страны (помимо сложившихся матримониальных установок, существующих традиций), следует особое внимание уделить государственной поддержке семей с детьми. Так, например, в Республике Тыве при среднедушевых денежных доходах, составляющих 25 тыс. 683 руб. в месяц, средний размер регулярной (ежемесячной) денежной выплаты, предоставляемой

Среднее число детей, рожденных одной женщиной

Темп прироста/ убыли, %

1,9

10,0

1,0

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Рис. 3. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в России за период с 2006 по 2021 год

-10,0

получателям при рождении третьего и последующих детей за счет средств консолидированного бюджета региона, в 2021 году составил 12 тыс. 509 руб. в месяц на одного получателя (около 50% от среднедушевого дохода).

Введенный материнский капитал и меры социальной поддержки, предоставляемые при рождении третьего и последующих детей, для регионов, жители которых имеют низкие доходы, представляют существенное «подспорье» в борьбе с бедностью. 80,8% малоимущего населения составляли в 2020 году семьи с детьми9.

Влияние мер государственной поддержки на достижение целевых индикаторов демографической политики также подтверждается рассчитанными коэффициентами парной корреляции Пирсона (табл. 3).

Результаты оценки зависимостей между суммарным коэффициентом рождаемости и рядом показателей, характеризующих благосостояние населения и мер социальной государственной поддержки, не противоречат действительности, но интересны тем, что рост рождаемости в регионах практически не зависит от среднедушевых денежных доходов населения их жителей. Это свидетельствует об определенных характеристиках формирования и реализации репродуктивных установок россиян. Более существенно рост рождаемо- сти зависит от размера ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой получателям при рождении третьего и последующих детей за счет средств консолидированного бюджета региона, чем от размера единовременной денежной выплаты, предоставляемый лицам, получающим региональный материнский капитал. Поддержка семей с детьми позволяет им реализовать свои репродуктивные намерения, чего не произошло бы при ее отсутствии.

Стоит отметить значимость увеличения регионального материнского капитала для жителей субъектов страны вне зависимости от уровня благосостояния населения. Ярким примером может служить Сахалинская область, в которой уровень среднедушевых доходов существенно выше, чем в среднем по стране, и составляет в 2021 году 63853 руб. в месяц, для нее выявлен «отклик» у населения на увеличение регионального материнского капитала. В 2015 году Сахалинская область не входила по рассчитанному индексу в двадцатку лидеров, занимая лишь 31 место (Idp = 0,117); средний размер единовременной денежной выплаты, предоставляемой лицам, получающим региональный материнский капитал за счет средств консолидированного бюджета субъекта, составлял лишь 15 тыс. руб. при среднедушевых доходах, равных 47 тыс. 872 руб. в месяц. К 2021 году сумма регионального материнского

Таблица 2. Регионы-лидеры по расчетному сводному индексу по целевым индикаторам семейно-демографической политики I dp (топ-двадцать)

|

№ п/п |

Регион |

Расчетный Idp |

№ п/п |

Регион |

Расчетный Idp |

|

2006 год |

|||||

|

1 |

Чеченская Республика |

0,278 |

11 |

Забайкальский край |

0,155 |

|

2 |

Республика Ингушетия |

0,278 |

12 |

Республика Саха (Якутия) |

0,149 |

|

3 |

Чукотский автономный округ |

0,209 |

13 |

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |

0,146 |

|

4 |

Республика Алтай |

0,188 |

14 |

Кабардино-Балкарская Республика |

0,140 |

|

5 |

Республика Дагестан |

0,187 |

15 |

Амурская область |

0,139 |

|

6 |

Республика Тыва |

0,180 |

16 |

Тюменская область |

0,138 |

|

7 |

Ямало-Ненецкий автономный округ |

0,169 |

17 |

Камчатский край |

0,132 |

|

8 |

Hенецкий автономный округ |

0,167 |

18 |

Республика Северная Осетия – Алания |

0,130 |

|

9 |

Республика Хакасия |

0,162 |

19 |

Еврейская автономная область |

0,128 |

|

10 |

Республика Калмыкия |

0,161 |

20 |

Астраханская область |

0,127 |

|

2015 год |

|||||

|

1 |

Чеченская Республика |

0,267 |

11 |

Еврейская автономная область |

0,163 |

|

2 |

Республика Тыва |

0,225 |

12 |

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |

0,158 |

|

3 |

Республика Хакасия |

0,224 |

13 |

Тюменская область |

0,154 |

|

4 |

Чукотский автономный округ |

0,221 |

14 |

Республика Северная Осетия – Алания |

0,153 |

|

5 |

Республика Дагестан |

0,217 |

15 |

Республика Калмыкия |

0,146 |

|

6 |

Республика Ингушетия |

0,217 |

16 |

Иркутская область |

0,141 |

|

7 |

Республика Алтай |

0,215 |

17 |

Камчатский край |

0,140 |

|

8 |

Ямало-Ненецкий автономный округ |

0,187 |

18 |

Астраханская область |

0,139 |

|

9 |

Hенецкий автономный округ |

0,177 |

19 |

Республика Бурятия |

0,139 |

|

10 |

Забайкальский край |

0,168 |

20 |

Кабардино-Балкарская Республика |

0,136 |

|

2021 год |

|||||

|

1 |

Республика Тыва |

0,302 |

11 |

Республика Дагестан |

0,213 |

|

2 |

Чеченская Республика |

0,274 |

12 |

Кабардино-Балкарская Республика |

0,211 |

|

3 |

Ямало-Ненецкий автономный округ |

0,244 |

13 |

Республика Северная Осетия – Алания |

0,205 |

|

4 |

Республика Ингушетия |

0,243 |

14 |

Республика Бурятия |

0,204 |

|

5 |

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |

0,231 |

15 |

Республика Калмыкия |

0,200 |

|

6 |

Hенецкий автономный округ |

0,228 |

16 |

г. Москва |

0,199 |

|

7 |

Тюменская область |

0,228 |

17 |

Астраханская область |

0,194 |

|

8 |

Сахалинская область |

0,222 |

18 |

Республика Татарстан |

0,188 |

|

9 |

Республика Саха (Якутия) |

0,217 |

19 |

Камчатский край |

0,184 |

|

10 |

Республика Алтай |

0,215 |

20 |

Краснодарский край |

0,184 |

Таблица 3. Показатели зависимости между суммарным коэффициентом рождаемости и рядом показателей, характеризующих благосостояние населения и меры государственной поддержки (коэффициенты парной корреляции Пирсона)

|

Исследуемые зависимости |

Критерий Пирсона |

Направление связи |

Сила взаимосвязи |

|

Суммарный коэффициент рождаемости ~ Среднедушевые денежные доходы |

0,027 |

прямая |

практически отсутствует |

|

Суммарный коэффициент рождаемости ~ Средний размер регулярной (ежемесячной) денежной выплаты, предоставляемой получателям при рождении третьего и последующих детей за счет средств консолидированного бюджета региона |

0,375 |

прямая |

умеренная |

|

Суммарный коэффициент рождаемости ~ Средний размер единовременной денежной выплаты, предоставляемой лицам, получающим региональный материнский капитал за счет средств консолидированного бюджета субъекта |

0,255 |

прямая |

слабая |

Таблица 4. Двадцать регионов, характеризующихся крайне неблагополучным демографическим состоянием по сводному индексу, рассчитанному на базе целевых индикаторов семейно-демографической политики I dp

По данным Росстата10, в 2021 году в сравнении с 2015 годом довольно значимый рост размера регионального материнского капитала (хотя и существенно ниже, чем зафиксированный в Сахалинской области) наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе (в 3,3 раза, до 500 тыс. руб.) и Тюменской обла- сти (в 2 раза, до 168 тыс. 952 руб.). Имеющаяся динамика оказала положительное воздействие на демографические параметры развития регионов: Ямало-Ненецкий автономный округ поднялся по рейтингу индекса семейно-демографической политики с 8 на 3 место; Тюменская область –с 13 на 7 место.

Наиболее значимым для принятия решений, направленных на преодоление критической демографической ситуации, представляется определение проблемных регионов России, которые составляют последнюю двадцатку по построенному рейтингу (табл. 4).

Результаты рейтинга в отношении регионов, характеризующихся крайне неблагополучным демографическим состоянием по сводному индексу, рассчитанному на базе целевых индикаторов семейно-демографической политики, не стали неожиданными. В числе данной двадцатки в 2021 году оказались 9 регионов Центрального федерального округа, 3 региона Северо-Западного федерального округа, 2 – Южного федерального округа, 3 – Приволжского федерального округа и 2 – Дальневосточного федерального округа. Приведенные регионы характеризуются преимущественно стабильным неблагоприятным состоянием социально-экономического развития, в частности, доходами ниже среднероссийского уровня (исключение составляют Ленинградская область, Псковская область, Чукотский автономный округ). Большинство указанных регионов являются стареющими, из них уезжает молодежь на учебу, работу в более экономически успешные регионы.

Средний размер единовременной денежной выплаты, предоставляемой лицам, получающим региональный материнский капитал за счет средств консолидированного бюджета, в этих регионах колеблется от 65 тыс. 610 руб. во Владимирской области до 160 тыс. 838 руб. в Чукотском автономном округе (табл. 5). При этом с 2015 по 2021 год серьезный рост сумм регионального ма-

Таблица 5. Основные социально-демографические характеристики двадцати регионов, характеризующихся крайне неблагополучным демографическим состоянием в 2021 году (сводный индекс семейно-демографической политики I dp )

Уровень бедности семей с детьми в рассматриваемых субъектах России остается весьма значительным, что косвенным образом влияет и на значимость семьи с несколькими детьми в российском обществе. Все это указывает на необходимость разработки экстренных адресных мер, направленных на рост рождаемости, связанных с социальной и экономической поддержкой семей с детьми. В большинстве регионов, находящихся в конце ранжированного ряда по значению сводного индекса семейно-демографической политики I dp , наблюдается суженное воспроизводство населения, во многом связанное с установками населения на однодетную модель семьи. Кроме того на низком значении индекса сказываются неблагоприятная (на фоне других регионов) ситуация с уровнем младенческой смертности и тренд на депопуляцию населения.

Заключение

При рассмотрении сущности и возможностей рейтинга как инструмента, позволяющего определить позицию субъекта среди других, как на национальном уровне, так и международном уровне, проведение расчетов на основе совокупности демографических показателей за ряд лет показало целесообразность использования сводных индексов, рассчитанных на основе комплекса показателей, характеризующих результативность семейно-демографической политики, для рейтингования регионов России. Однако при наличии всех предпосылок для широкого использования инструментария рейтингования регионов на базе интегральных индексов он довольно скудно отражен в отечественных научных исследованиях, касающихся комплексной характеристики положения одних субъектов страны на фоне других по параметрам демографического развития.

Одним из важнейших результатов проведенного авторами исследования является разработанный уникальный подход к рейтингованию субъектов страны на базе сводного индекса по целевым индикаторам демографической политики (I dp ), формирование которого основано на трех показателях, характеризующих важные аспекты демографической ситуации и цели семейнодемографической политики: суммарном коэффициенте рождаемости, коэффициенте депопуляции, уровне младенческой смертности.

Апробация методики рейтинга показала, что на протяжении анализируемого периода в регионы-лидеры по целевым индикаторам семейно-демографической политики входили субъекты страны, характеризующиеся приверженностью традициям многодетности и более высокими репродуктивными установками (что пока сдерживает интенсивность депопуляционных процессов).

Двадцать регионов с крайне неблагополучным демографическим состоянием по сводному индексу, рассчитанному на базе целевых индикаторов семейно-демографической политики, представляют субъекты страны, в которых сложилась неблагоприятная социально-экономическая обстановка, отражающаяся на положении семей. Кроме того большинство этих регионов является стареющими, наблюдается значительный отток молодежи, что отрицательно сказывается на демографическом развитии.

Расчет статистических показателей взаимосвязи свидетельствует о том, что рост рождаемости в определенной степени зависит от размера экономической поддержки семей: ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой получателям при рождении третьего и последующих детей, а также единовременной денежной выплаты, предо- ставляемой лицам, получающим региональный материнский капитал.

Поддержка семей в форме программы «материнского капитала» оказала определенное влияние на рост рождаемости. Однако в перспективе, с учетом динамики суммарного коэффициента рождаемости и характера половозрастной структуры населения, необходимы масштабные меры экономической поддержки семей, способствующие повышению их экономической самостоятельности.

В развитие исследования, по мнению авторов, целесообразно включение в показатели для рейтингования и построения интегрального индекса экономических характеристик положения семей с детьми и оказания им поддержки. Однако сегодня для этого есть ряд препятствий, в частности, необходимость получения детальных данных по всему перечню регионов России о введе- нии выплаты регионального материнского капитала (эта мера поэтапно вводилась в регионах страны в период 2008–2012 гг., в настоящее время действует более чем в 70 регионах страны). Комплексная оценка результативности семейно-демографической политики на региональном уровне (в т. ч. опирающейся на предложенную авторскую систему мониторинга) требует использования данных выборочных опросов относительно репродуктивного поведения населения, агрегированных на региональном уровне (в частности, показатель ожидаемого числа детей). Однако в настоящее время данные обследований Росстата, содержащие такую информацию, в частности, Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (2017), отсутствуют в открытом доступе, что требует проведения дополнительных социологических исследований населения.

Список литературы К вопросу построения рейтинга регионов по целевым индикаторам результативности семейно-демографической политики

- Алешковский И.А. (2012). Демографический кризис как угроза национальной безопасности России // Век глобализации. № 2. С. 96–114.

- Архангельский В.Н. (2015). Помощь семьям с детьми в России: оценка демографической результативности // СОЦИС. № 3. С. 56–64.

- Боков А.Н., Карманов М.В., Смелов П.А. [и др.] (2016). Статистический анализ и моделирование демографических угроз Российской Федерации. М.: Русайнс. 184 с.

- Болотов В.А., Мотова Г.Н., Наводнов В.Г., Рыжакова О.Е. (2020). Как сконструировать национальный агрегированный рейтинг? // Высшее образование в России. Т. 29. № 1. С. 9–24. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-1-9-24

- Гончарова Н.П., Еремин А.А., Тарасова Е.В. (2019). Демографическая динамика и оценка результативности демографической политики в регионах России // Государственный советник. № 3 (27). С. 101–108.

- Гончарова Н.П., Еремин А.А., Тарасова Е.В. (2020). Демографическая политика в современной России: особенности реализации и методика оценки результативности: монография. М.; Берлин: Директ-Медиа. 135 с.

- Дмитришина Е.В., Кривелевич М.Е., Литвиненко Е.А. [и др.] (2011). Анализ эффективности бюджетных расходов на детей. Федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации // SPERO. № 15. С. 105–144.

- Карминский А.М., Пересецкий А.А., Петров А.Е. (2005). Рейтинги в экономике. М.: Финансы и статистика. 240 с.

- Наводнов В.Г., Мотова Г.Н., Рыжакова О.Е. (2019). Сравнение международных рейтингов и результатов российского Мониторинга эффективности деятельности вузов по методике анализа лиг // Вопросы образования. № 3. С. 130–151.

- Нетребин Ю.Ю., Медведев В.В. (2021). Развитие инновационной экономики в субъектах Российской Федерации в 2010–2019 гг.: определение ключевых критериев оценки и построения рейтинга регионов // Управление наукой и наукометрия. Т. 16. № 3. С. 336–369. DOI: https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-3.336-369

- Ростовская Т.К., Золотарева О.А., Васильева Е.Н. (2022). Методология мониторинга результативности семейно-демографической политики: региональный аспект // Социальные и гуманитарные знания. Т. 8. № 2. С. 214–229. DOI: http://dx.doi.org/10.18255/2412-6519-2022-2-214-229

- Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Безвербная Н.А. (2019). Состояние и перспективы семейной политики в России: социально-демографический анализ // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 12. № 6. С. 209–227.

- Рыбаковский Л.Л. (2014). 20 лет депопуляции в России. М.: Экон-информ. 231 с.

- Хотинская Г.И. (2007). Место и роль рейтинговых услуг в современной хозяйственной среде // Экономические проблемы развития сервиса и туризма. № 1. С. 62–71.

- Freudenberg M. (2003). Composite indicators of country performance: A critical assessment. OECD Science, Technology and Industry Working Papers. Paris: OECD Publishing, 16. DOI: 10.1787/40556670825

- Hudrliková L. (2013). Composite indicators as a useful tool for international comparison: The Europe 2020 example. Prague Economic Papers, 22 (4), 459–473. DOI: 10.18267/j.pep.462

- Land K.C. Composite index construction (2014). In: A.C. Michalos (eds.). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_3317

- Mondéjar-Jiménez J. (2008). Indicadores sintéticos: Una revisión de los métodos de agregación. In: J. Mondéjar-Jiménez, M. Vargas-Vargas. Economía Sociedad y Territorio, VIII, 27. DOI: 10.22136/est002008197

- Papadimitriou E., Neves A., Becker W. (2019). JRC Statistical Audit of the Sustainable Development Goals Index and Dashboards. Luxemburg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2760/723763

- Yang L. (2014). An inventory of composite measures of human progress. Technical report United Nations development programme. Human Development Report. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/inventory_report_working_paper.pdf (accessed 15.06.2022).