К вопросу повышения эффективности управления социально-экономическим развитием российских регионов

Автор: Минакова И.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3-2 (16), 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140113952

IDR: 140113952

Текст статьи К вопросу повышения эффективности управления социально-экономическим развитием российских регионов

Возникновение рыночных экстерналий, влияние специфических факторов регионального развития существенно усложняет схему взаимодействия экономических субъектов в регионе, что выдвигает требование разработки концепции эффективного управления социальноэкономическим развитием территорий в ранг приоритетных в экономической науке.

Необходимость внесения корректив в существующие организационные структуры управления экономической и социальной сферой региона на стадии разработки комплекса управленческих решений обусловлено следующими факторами:

-

1) прогрессирующим ростом самостоятельности регионов и смещением центра тяжести принимаемых решений на региональный и субрегиональный уровень;

-

2) наметившимся отставанием теоретических воззрений от реальной практики управления социально-экономическим развитием территории. Причем последняя всё чаще демонстрирует свою слабую аналитическую проработанность, спонтанность, конъюнктурность и рецидивы командноадминистративного управления;

-

3) необходимостью роста жизненного уровня населения региона, выхода на новый уровень управления всей социальной сферой.

Среди организационно-управленческих механизмов повышения эффективности управления экономическим и социальным развитием российских регионов наиболее продуктивными оказываются следующие:

-

1) повышение профессионального уровня сотрудников региональных органов власти и управления;

-

2) оптимизация организационных структур управления региональных органов власти и местного самоуправления.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Создание компактного по численности и профессионального по своим деловым качествам государственного аппарата в условиях чрезвычайно усложнившихся условий функционирования общества выступает в качестве первоочередной предпосылки устойчивого развития регионального социума.

Исследования показывают, что структура государственных служащих в Российской Федерации характеризуется отчетливо выраженной гендерной асимметрией: прослеживается явное преобладание представительниц женского пола. Однако это характерно для нижних ступеней служебной иерархии, тогда как высшие должности в подавляющем большинстве заняты мужчинами. Так, на федеральном уровне 89% высших должностей заняты мужчинами, 86% младших должностей – женщинами. На уровне субъектов Российской Федерации количество мужчин на высших должностях – 72%, женщины же преимущественно представлены на нижних служебных должностях – 88% [1, с. 77].

Весьма примечательна статистика возрастного состава государственных и муниципальных служащих. Обращает на себя внимание сохранение значительной прослойки лиц пенсионного возраста, замещающих государственные должности. Возрастная структура федеральных органов власти (почти 70% их сотрудников - старше 40 лет) позволяет предположить, что у большинства за плечами значительная школа советского партийного строительства [1, с.77].

Молодёжь (до 30 лет включительно) преимущественно замещает младшие должности. Доля молодёжи максимальна на региональном уровне (28%) и минимальна (10%) на федеральном уровне. На муниципальном уровне молодёжь составляет только 14% от общего числа служащих исполнительных органов власти [1, с. 77].

Данный перекос имеет далеко идущие негативные последствия. Неясность продвижения по службе, невысокий уровень оплаты труда на нижних ступенях карьерной лестницы делают государственную и муниципальную службу не привлекательной для молодых специалистов, особенно мужчин.

Мировой опыт свидетельствует, что модернизационный рывок возможен только при наличии высопрофессионального государственного чиновничества. В этом контексте в России сложилась довольно противоречивая ситуация. На государственной и муниципальной службе продолжает сохраняться значительное число работников, не имеющих высшего профессионального образования. К данному факту необходимо присовокупить то, что значительное число государственных и муниципальных служащих, получивших профессиональную подготовку в области гуманитарных, экономических и юридических наук ещё в советское время, имеют, безусловно, морально устаревшее образование. Наличие технического или естественнонаучного образования может слабо коррелировать с функциональными обязанностями на государственной и муниципальной службе.

При этом наиболее высокий профессионально-образовательный уровень отмечается у государственных служащих в органах государственной власти субъектов федерации, меньше всего специалистов с высшим образованием – на муниципальных должностях [1, с. 78].

В целом, как на региональном, так и на муниципальном уровнях качественные параметры государственных и муниципальных служащих с точки зрения профилей профессиональной подготовки отличаются незначительно – отчетливо выраженное преобладание работников с базовой гуманитарной и социально-экономической подготовкой (около 60%) [1, с. 78].

Эффективное региональное развитие требует создания такой системы управления, которая бы адекватно реагировала на постоянно изменяющиеся предпосылки, условия, факторы, а, главное, обеспечивала регулирующее воздействие на достижение необходимых результатов в процессе функционирования и развития региональной социально-экономической системы.

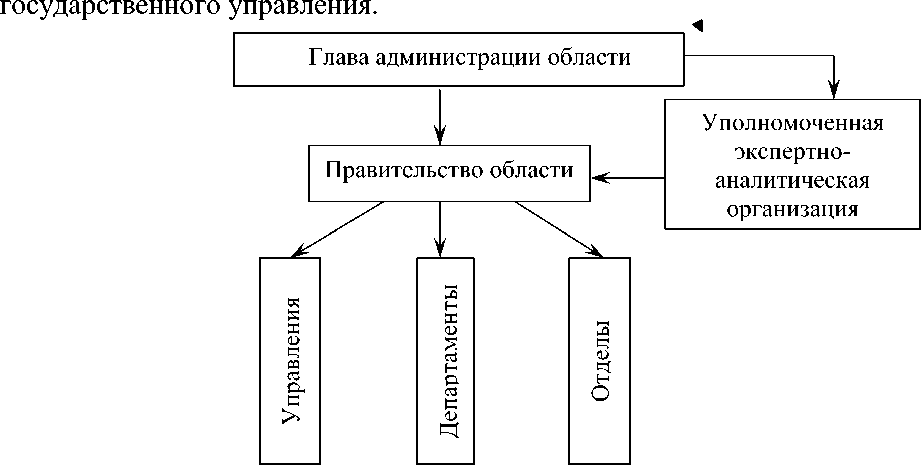

Имеющийся зарубежный опыт, а также анализ эффективности государственного управления (США, Великобритания, Германия, Китай, Франция) показывают наличие положительного эффекта от деятельности специализированных научно-экспертных структур в рамках

Рис. 1 – Предлагаемая организационная структура управления региональным социально-экономическим развитием

На основе анализа зарубежного и передового отечественного опыта нами предлагается создание специальной структуры – Уполномоченной экспертно-аналитической организации, в которую вошли бы специалисты, представляющие вузовскую научную общественность, специалисты-практики, независимые эксперты (рис. 1).Организация научно-экспертной поддержки государственного управления регламентируется разработкой соответствующего законопроекта.

В качестве основных целей законопроекта определены следующие:

-

1) создание правовых основ для взаимодействия научно-экспертных организаций и экспертов с органами государственной власти;

-

2) создание конкретных механизмов использования результатов научно-экспертной деятельности в государственном управлении;

-

3) повышение научной обоснованности принимаемых решений в сфере регионального управления.

В качестве инструментов научно-экспертной поддержки государственного управления могут выступать: профессиональная экспертиза - проектов управленческих решений и результатов их реализации; независимая экспертиза проектов управленческих решений и результатов их реализации; создание дискуссионных площадок для профессионального обсуждения важнейших социально-экономических и политических вопросов; общественно-просветительская и образовательная деятельность.

Уполномоченные экспертно-аналитические организации создаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации. В своей деятельности они должны подчиняться только должностным лицам, принявшим решение об их создании. Необходим прямой информационный обмен между ними и должностными лицами, по решению которых они созданы, исключающий правовую возможность любого нежелательного информационного посредничества. Результаты научных исследований и экспертиз, осуществляемых уполномоченными экспертно-аналитическими организациями, должны передаваться непосредственно должностному лицу (руководителю государственного органа), для обеспечения деятельности которого они созданы.

Законопроект определяет цели деятельности уполномоченной экспертно-аналитической организации; её организационно-правовую форму (наиболее оптимальной формой представляется форма автономного учреждения); особенности создания, финансирования, реорганизации и ликвидации организации; права и обязанности; требования к руководителю и его правовой статус; требования к сотрудникам и их правовой статус; основы взаимодействия уполномоченной экспертно -аналитической организации с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Социально-экономические последствия принятия законопроекта будут заключаться в повышении научной обоснованности деятельности органов государственного управления, обеспечении открытости процесса принятия управленческих решений, повышении общего уровня эффективности регионального менеджмента.

Список литературы К вопросу повышения эффективности управления социально-экономическим развитием российских регионов

- Ермолаев Д.В., Минакова И.В. Управление социально-эконмическим развитием региона: теоретико-методические основы и институциональные ограничения: монография/И.В. Минакова, Д.В. Ермолаев. -Курск: Юго-Западный государственный университет. -99 с.