К вопросу применения туманных вычислений в интеллектуальных транспортных системах

Автор: Осанов В.А., Цыдилин Д.И., Разуваев А.В., Ульянов Д.М., Коняева О.С.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Новые информационные технологии

Статья в выпуске: 1 (89) т.23, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях стремительного развития технологий и увеличения числа автомобилей интеллектуальные транспортные системы становятся неотъемлемым инструментом для создания более эффективной, комфортной и устойчивой городской среды. Данная работа посвящена проектированию архитектуры транспортной системы на основе стандарта V2S и концепции туманных вычислений в целях снижения времени задержки в передаче данных, улучшения оперативности принятия решений и повышения надежности управления трафиком. Для обоснования эффективности применения предлагаемого подхода проводится имитационное моделирование облачной и туманной архитектуры системы интернета вещей. В работе анализируются ключевые параметры транспортной системы, такие как задержка передачи данных, нагрузка на серверные мощности, а также экономическая эффективность. Результаты моделирования показывают, что туманные вычисления значительно снижают задержки, но требуют больше вычислительных ресурсов, тогда как облачная архитектура минимизирует нагрузку на серверы, хотя может характеризоваться задержками. Исследование подчеркивает важность выбора подходящей архитектуры в зависимости от требований к скорости обработки и ресурсам сети.

Интеллектуальная транспортная система, стандарт V2X, распределенные вычисления, туманные вычисления, облачные вычисления, сетевая архитектура, задержка

Короткий адрес: https://sciup.org/140312332

IDR: 140312332 | УДК: 004.75 | DOI: 10.18469/ikt.2025.23.1.10

Текст научной статьи К вопросу применения туманных вычислений в интеллектуальных транспортных системах

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) сегодня приобретают особую значимость [1–2] в связи с ростом объема городского трафика и усложнением транспортной инфраструктуры. Такие системы позволяют повысить безопасность на дорогах, снижая количество аварий за счет своевременного анализа и реагирования на дорожные ситуации. Кроме того, интеллектуальные технологии способствуют оптимизации движения, уменьшая пробки и сокращая время в пути.

Одной из ключевых задач современных ИТС является необходимость оперативной обработки данных в условиях высокой нагрузки, обеспечения отказоустойчивости и минимизации задержек. Актуальность работы обусловлена растущими требованиями к быстродействию, надежности и экономической эффективности ИТС. В условиях стремительного роста транспортной инфраструктуры необходимо учитывать особенности различных архитектурных подходов, чтобы обеспечить баланс между вычислительной мощностью, задержкой передачи данных и затратами на инфраструктуру.

Согласно результатам [3] традиционные централизованные подходы, такие как облачные вычисления, обеспечивают мощные аналитические возможности, но могут не справляться с требованиями к задержке передачи данных и избыточной нагрузкой на сеть. В то же время децентрализо- ванные модели (туманные вычисления) позволяют перераспределять нагрузку и обрабатывать данные ближе к их источнику, сокращая время отклика системы и повышая ее адаптивность [4].

Настоящее исследование посвящено проектированию архитектуры интеллектуальной транспортной системы на основе тумана, а также анализу концепций облачных и туманных вычислений в телекоммуникационных системах.

Назначение интеллектуальных транспортных систем

ИТС является комплексом технологических решений, направленных на эффективное управление транспортными потоками, повышение безопасности и улучшение качества обслуживания всех участников дорожного движения [1]. Она объединяет современные информационные и коммуникационные технологии с транспортной инфраструктурой, позволяя создавать надежные и устойчивые транспортные системы посредством решения определенного набора задач:

В качестве основных источников данных выступают [12]:

-

1. Датчики и камеры, установленные вдоль дорог и на перекрестках, фиксирующие данные о скорости, плотности движения, количестве автомобилей и даже о состоянии дорожного покрытия. Камеры могут также использоваться для распознавания номерных знаков и мониторинга нарушений правил дорожного движения.

-

2. GPS-устройства транспортных средств, передающие информацию о местоположении и маршруте в реальном времени. Это позволяет отслеживать движение общественного транспорта и частных автомобилей.

-

3. Мобильные приложения, собирающие данные о маршрутах, времени в пути и условиях на дорогах, что также может быть передано в центральную систему.

-

4. Социальные сети, где пользователи могут делиться информацией о заторах, авариях и других событиях на дороге, становятся важным источником данных.

Беспроводные сети, такие как Wi-Fi, 4G/5G и LoRaWAN, обеспечивают передачу данных от этих источников в центральный контрольный центр. После этого контрольный центр осуществляет их обработку с помощью алгоритмов анализа/моделирования и принимает решение в соответствии с определенным сценарием [13]. Каждый сценарий, в свою очередь, использует определенный набор функций под необходимые задачи. Исходной информацией может выступать управляющий сигнал для актуатора. Наличие беспроводной сети обеспечивает передачу данных и управляющих сигналов в режиме реального времени и быструю реакцию на изменения.

Актуаторы выполняют функции, которые обеспечивают автоматическое реагирование на изменения в дорожной обстановке. В роли актуаторов могут использоваться светофоры, управляющие устройства для дорожных знаков и т.д. [14].

Получатели информации в ИТС представляют собой различные системы и пользователей, которые используют собранные данные для принятия решений [15]:

-

1. Водители и пассажиры получают информацию, предоставляемую через мобильные приложения и электронные табло, которая помогает им принимать обоснованные решения о маршрутах, времени отправления и способах передвижения.

-

2. Органы управления, городские власти и транспортные компании используют данные для анализа эффективности транспортной системы, планирования новых маршрутов и внедрения улучшений в инфраструктуру.

-

3. Научные и аналитические организации на основе собранных данных проводят исследования и разработку новых технологий, направленных на совершенствование транспортной системы и повышение ее устойчивости.

Архитектура

Одним из главных стандартов для организации архитектурного решения транспортной системы выступает стандарт V2X (Vehicle-to-Everything – транспортное средство ко всему) в диапазоне 5,9 ГГц [16]. Он обеспечивает эффективное взаимодействие между транспортными средствами, инфраструктурой и другими участниками дорожного движения.

Стандарт V2X включает в себя несколько подкатегорий: V2P (Vehicle-to-Pedestrian – транспортное средство к пешеходу), V2N (Vehicle-to-Network – транспортное средство к сети), V2V (Vehicle-to-Vehicle – транспортное средство к транспортному средству) и V2I (Vehicle-to-Infrastructure – транспортное средство к инфраструктуре). Для обмена данными между автомобилями используется стандарт V2V. Например, автомобили могут сообщать о своем местоположении, скорости и направлении движения, что помогает предотвратить столкновения и улучшить общую безопасность на дорогах. Роль стандарта V2I заключается в организации связи между транспортными средствами и дорожной инфраструктурой, такой как светофоры, дорожные знаки и камеры. V2P направлен на обеспечение взаимодействия между транспортом и пешеходами. Автомобили могут обнаруживать пешеходов вблизи дороги и предупреждать водителей о потенциальных опасностях. Этот стандарт включает использование мобильных приложений, которые позволяют пешеходам взаимодействовать с автомобилями. Для обмена информацией от транспорта с облачными и сетевыми ресурсами используется стандарт V2N.

V2X строится на технологиях беспроводной связи, таких как DSRC (Dedicated Short-Range Communications – специальные беспроводные коммуникации на коротких расстояниях) и C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything – сотовое транспортное средство ко всему) [17]. DSRC обеспечивает высокоскоростную передачу данных на короткие расстояния, что подходит для обмена информацией между автомобилями и инфраструктурой. C-V2X, основанный на мобильных сетях, позволяет построить более широкую связь и интеграцию с существующими сетями связи.

DSRC основан на стандартах IEEE 802.11p, который является расширением Wi-Fi для короткосрочной связи. Основные протоколы и технологии [18], используемые в DSRC, включают:

-

1. WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments – беспроводной доступ в транспортных средах) определяет, каким образом устройства должны взаимодействовать и обмениваться информацией в условиях движения.

-

2. SAE J2735 определяет сообщения, которыми могут обмениваться транспортные средства и инфраструктура.

C-V2X использует существующие сотовые сети и основан на стандартах 3GPP [18], включая:

-

1. Интерфейс PC5 позволяет транспортным средствам обмениваться данными напрямую друг с другом и с инфраструктурой без необходимости задействования промежуточных базовых станций, гарантируя при этом низкие задержки и высокую надежность.

-

2. Интерфейс Uu использует существующие сотовые сети для передачи данных, что позволяет транспортным средствам получать информацию из облачных сервисов и других источников.

Туманные вычисления

Широко используемыми архитектурными решениями для IoT-систем (Internet of Things – Интернет вещей) [19] являются следующие концепции:

-

1. Облачные вычисления (Cloud Computing, Cloud), обеспечивающие централизованную об-

- работку данных на мощных удаленных серверах, что позволяет выполнять сложные аналитические задачи и реализовывать сценарии штатного и нештатного управления дорожной инфраструктурой. Однако данный подход увеличивает задержки и нагрузку на сеть [20].

-

2. Туманные вычисления (Fog Computing, Fog) представляют собой промежуточный вариант, распределяя часть вычислений ближе к источнику данных, что снижает задержку и нагрузку на облако [21].

Выбор концепции зависит от нескольких ключевых факторов:

-

1. Количество устройств в сети – централизованные облачные решения подходят для крупных распределенных систем, в то время как туманные вычисления эффективны для обработки данных в распределенной среде.

-

2. Тип и объем данных – передача текстовых, аудио- и видеоданных требует разных подходов к обработке и хранению информации.

-

3. Экономические затраты – облачные решения могут быть дорогостоящими из-за затрат на передачу и обработку данных в центрах обработки, тогда как туманные архитектуры позволяют снизить расходы на инфраструктуру за счет распределенной обработки.

С ростом требований к скорости обработки данных и уменьшению задержек в связи с развитием технологий, таких как автономные автомобили и системы управления движением, возникает необходимость применения туманных вычислений в ИТС. Они предполагают распределение вычислительных ресурсов ближе к источнику данных, что позволяет снизить задержки и повысить скорость реакции систем.

В случае применения тумана вся территория покрытия ИТС разделяется на области, каждая из которых будет иметь свой туманный узел, к которому подключаются все устройства системы, находящиеся в его территориальной зоне. Каждый узел подключается к центральному облачному серверу и в случае поступления от пользователя сложной задачи, требующей большого количества вычислительных ресурсов, отправляет запрос на облако. Если задача является относительно несложной, то ее обработка и выполнение происходит сразу в узле тумана. Данный подход позволяет разгрузить облачный сервер и ускорить процесс работы системы. Узлы тумана могут быть представлены разнообразными устройствами, например, такими как сетевой маршрутизатор.

Шлюзы IoT служат связующим звеном между сенсорами и узлом туманных вычислений.

Они обрабатывают данные, поступающие от различных устройств, и могут выполнять предварительный анализ информации. Для этих целей используются различные протоколы связи, такие как MQTT или CoAP, для передачи данных в узел туманных вычислений.

Технологии Wi-Fi и LTE/5G предоставляют высокоскоростную передачу данных между узлами тумана и облачной инфраструктурой, позволяя обеспечить быструю реакцию на изменения в дорожной ситуации.

Использование технологий туманных вычислений и стандарта V2X позволяют совместно организовать надежную и высокоэффективную архитектуру интеллектуальной транспортной системы [22].

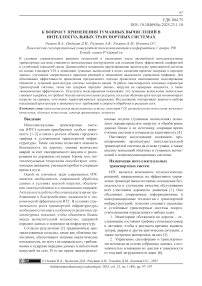

Построенная на основе стандарта V2X и туманных вычислений интеллектуальная транспортная система представлена в виде гибридной топологии, которая сочетает элементы как звездной, так и ячеистой архитектуры (рисунок 1).

Рисунок 1. Обобщенная архитектура интеллектуальной транспортной системы на основе стандарта V2X и туманных вычислений

Транспортные средства, подключенные к системе, обмениваются данными не только с центральным узлом, но и напрямую друг с другом (V2V), а также с инфраструктурой (V2I), что создает динамическую сеть ячеистого типа. Связь всех элементов ИТС с соответствующим узлом тумана и последующая связь всех узлов с одним облачным сервером соответствует звездной архитектуре.

Моделирование туманной и облачной архитектуры

Для оценки эффективности применения туманных вычислений в ИТС осуществляется моделирование двух IoT-систем, на основе об- лачной и туманной архитектур, с последующим анализом полученных результатов.

Моделирование архитектуры распределенных вычислений проводится с целью:

-

1. Анализа влияния распределенной обработки данных в туманных узлах на общую производительность системы.

-

2. Определения зависимости задержки передачи данных от распределения вычислительных ресурсов между узлами тумана и облака.

-

3. Оценки нагрузки на облако и узлы тумана при обработке данных от IoT-устройств, выполняющих роль источников данных ИТС.

-

4. Исследования влияния конфигурации сети (пропускная способность, скорость связи) на общую производительность системы.

-

5. Сравнение облачной архитектуры с туманной по ключевым показателям (загрузка процессора, энергопотребление).

В качестве среды моделирования используется среда iFogSim – специализированный симулятор, разработанный для моделирования распределенных вычислительных систем, включающих как облачные, так и туманные узлы [23]. Он обеспечивает имитацию выполнения задач в гетерогенной среде, позволяя анализировать ключевые метрики: задержку, загрузку процессора, потребление памяти и сетевые характеристики. Данный симулятор поддерживает моделирование различных уровней вычислений (облако, туман, конечные устройства), учитывает сетевую топологию, а также дает возможность гибко задавать сценарии взаимодействия между узлами.

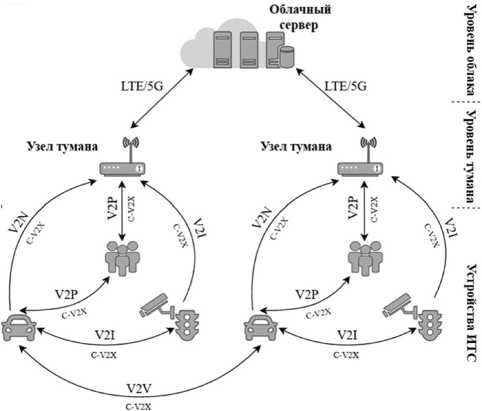

Реализация модели архитектуры облачных вычислений в iFogSim представлена на рисунке 2. Данная схема иллюстрирует централизованную обработку данных, соответствующую концепции облачных вычислений. Вначале создается объект FogDevice, представляющий облачный дата-центр. Ему назначаются вычислительные мощности (таблица 1): центральный процессор, оперативная память, накопитель/емкость хранения. Дата-центр напрямую соединен с различными конечными IoT-устройствами: исполнительными устройствами (Actuator), выполняющими управляющие действия, и датчиками (Sensor) для сбора информации из окружающей среды. Все запросы от конечных устройств отправляются в облако (Cloud) через сеть. Обратный поток данных поступает после обработки на облачном сервере.

Реализация модели архитектуры туманных вычислений в iFogSim представлена на рисунке 3.

Рисунок 2. Модель облачной архитектуры

Рисунок 3. Модель туманной архитектуры

Таблица 1. Параметры моделирования облачного сервера

|

Параметр |

Значение |

|

Уровень иерархии облака |

1 |

|

Пропускная способность восходящего канала |

200 бит/с |

|

Пропускная способность нисходящего канала |

100 бит/с |

|

Вычислительная мощность сервера |

800 Mips |

|

Оперативная память |

16 ГБ |

|

Показатель стоимости или ресурсоемкости вычислений |

2 |

Центральный сервер (Cloud) играет роль основного вычислительного узла, который связан с промежуточными узлами тумана (Fog1, Fog2, Fog3), выполняющими распределенную обработку данных. Параметры серверов узлов тумана (таблица 2) задаются аналогично облачному.

Каждый узел подключен к исполнительным устройствам (Actuator) и датчикам (Sensor). Такая архитектура позволяет снизить нагрузку на облако, перерабатывая часть данных на уровне узлов тумана.

Таблица 2. Параметры моделирования сервера узла тумана

|

Параметр |

Значение |

|

Уровень иерархии облака |

2 |

|

Пропускная способность восходящего канала |

100 бит/с |

|

Пропускная способность нисходящего канала |

50 бит/с |

|

Вычислительная мощность сервера |

300 Mips |

|

Оперативная память |

4 ГБ |

|

Показатель стоимости или ресурсоемкости вычислений |

2 |

Работу всех датчиков определяют такие параметры как:

-

– тип – вид измеряемого датчиком параметра;

– тип распределения – способ распределения значений измеряемого параметра, в данной работе указан как Normal (нормальное распределение), то есть значение параметра изменяется в соответствии с гауссовым распределением;

– среднее значение – среднее ожидаемое значение параметра;

– стандартное отклонение – стандартное отклонение измеряемых значений, определяющее пределы колебания измеряемой величины от среднего значения.

При моделировании описанных выше архитектур использовалось по 15 конечных IoT-устройств, при этом задержка при передаче данных между узлами была установлена равной 5, то есть передача данных от узла тумана к облаку занимала 5 мс. Задержка определяет, насколько быстро данные передаются между узлами и влияет на общую производительность системы. Чем меньше значение задержки, тем быстрее идет взаимодействие между компонентами системы.

В качестве устройства, на котором проводилось моделирование, использовался персональный компьютер со следующими характеристиками: GPU -NVIDIA GeForce RTX 3050; CPU - 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz; RAM - Kingston FURY Beast Black RGB [KF432C16BBAK2/16] 16 ГБ.

Результаты

Одним из ключных параметров оценки результатов моделирования системы является время работы. Среда моделирования позволяет оценить следующие параметры времени: время исполнения облака, задержка, итоговое время исполнения. Последний параметр отражает общее время, необходимое для завершения выполнения задач в симуляционной модели распределенных вычислений. Оно складывается из следующих составляющих:

– время обработки, затраченное на выполнение вычислений на виртуальных машинах или физических узлах в облачной инфраструктуре;

– время передачи данных, необходимое для передачи данных между устройствами;

– время ожидания, в течение которого задачи находятся в очереди на обработку;

– время инициализации для подготовки системы к выполнению задачи, включая настройку необходимых ресурсов.

Полученные результаты (таблицы 3-4) временных параметров моделирования облачной и туманной архитектуры показывают, что туманная архитектура демонстрирует более высокую эффективность по временным показателям по сравнению с облачной. Среднее время исполнения и задержка в туманных вычислениях значительно ниже, чем в облачных. Это также отражается на итоговом времени исполнения – в туманных системах оно составляет в среднем 165,31 мс против 290,96 мс в облачных. Такие результаты подтверждают, что туманные вычисления обеспечивают более быструю обработку данных.

Таблица 3. Оценка временных показателей моделирования облачной модели

|

Критерии оценки времени |

Время |

||

|

Время исполнения облака, мс |

мин. |

сред. |

макс. |

|

257,22 |

262,59 |

270,39 |

|

|

Задержка, с |

мин. |

сред. |

макс. |

|

0,04 |

0,06 |

0,09 |

|

|

Итоговое время |

мин. |

сред. |

макс. |

|

исполнения, мс |

285,57 |

290,96 |

296,88 |

Таблица 4. Оценка временных показателей моделирования туманной модели

|

Критерии оценки времени |

Время |

||

|

Время исполнения облака, мс |

мин. |

сред. |

макс. |

|

127,71 |

148,21 |

160,69 |

|

|

Задержка, с |

мин. |

сред. |

макс. |

|

0,001 |

0,006 |

0,009 |

|

|

Итоговое время исполнения, мс |

мин. |

сред. |

макс. |

|

147,77 |

165,31 |

193,53 |

|

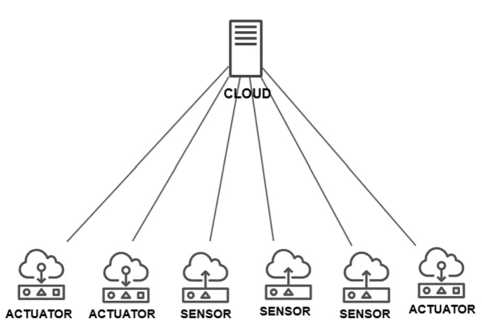

На рисунке 4 показан график зависимости использования процессора (CPU) и оперативной памяти (RAM) от количества пользователей для двух вычислительных архитектур. График иллюстрирует, как количество пользователей влияет на использование ресурсов в облаке и тумане. С увеличением числа пользователей нагрузка на узлы тумана возрастает (сплошная линия). В отличие от облачных серверов, туманные вычисления происходят на локальном уровне, что требует значительных вычислительных мощностей. Так при 1000 пользователей загрузка процессора туманных узлов достигает пика в 140 условных единиц. Потребление оперативной памяти в тумане (штриховая линия) растет плавно и остается заметно ниже, чем загрузка процессора. Это свидетельствует о том, что туманная архитектура делает основной упор именно на вычисления, а не на хранении данных.

Рисунок 4. Результаты моделирования загрузки центрального процессора (CPU) и оперативной памяти (RAM)

В то же время моделирование облачных серверов показывает, что загрузка процессора облака (пунктирная линия) растет медленнее, чем у тумана. Даже при максимальном числе пользователей (1000) она достигает 40 условных единиц. Это объясняется тем, что облако распределяет вычислительную нагрузку между мощными удаленными центрами обработки данных, снижая нагрузку на отдельные узлы. Потребление оперативной памяти в облаке (штрих-пунктирная линия) показывает самый низкий уровень среди всех метрик. При увеличении числа пользователей она практически не изменяется, что говорит о высокой масштабируемости облачных решений.

Таким образом, туманные вычисления требуют больше процессорных и оперативных ресурсов по сравнению с облачными, но обеспечивают быструю обработку данных (таблица 4) благодаря локальному выполнению вычислений. Облако, напротив, менее требовательны к ресурсам и эффективно распределяют нагрузку, хотя могут создавать задержки из-за необходимости передавать данные в удаленные дата-центры.

Для более наглядной оценки различий между архитектурами стоит рассмотреть абсолютные значения загрузки ресурсов при максимальном количестве пользователей. Согласно полученным данным, при 1000 конечных пользователей в туманной системе процессорная нагрузка достигает 70%, а использование оперативной памяти – 8 ГБ. Подобные значения обусловлены тем, что вычисления выполняются на распределенных узлах, максимально приближенных к источникам данных, что снижает сетевые задержки, но требует значительного количества локальных ресурсов.

В случае облачной архитектуры, напротив, загрузка CPU составляет 37%, а объем используемой оперативной памяти не превышает 3 ГБ. Это объясняется тем, что значительная часть вычислений централизуется на облачных серверах, что позволяет снизить нагрузку на периферийные устройства, но может увеличивать время отклика системы. Таким образом, при высокой нагрузке туман обеспечивает быструю обработку данных за счет использования локальных ресурсов, в то время как облако демонстрирует высокую масштабируемость и эффективность распределения нагрузки между удаленными центрами обработки информации.

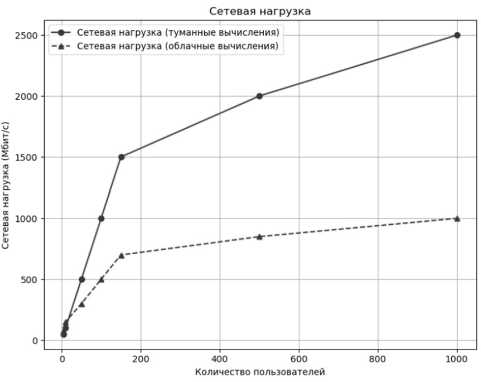

На рисунке 5 отображается показатель влияния количества пользователей на нагрузку сети в двух исследуемых топологиях. В тумане нагрузка на сеть значительно выше, чем в облачной топологии. С увеличением числа пользователей нагрузка на сеть в туманных вычислениях растет почти линейно (сплошная линия). Особенно резко нагрузка увеличивается с 10 до 200 пользователей, что указывает на пороговые значения, после чего объем передаваемых данных возрастает. При 1000 пользователей нагрузка на сеть в тумане достигает 2500 кбит/с, что подтверждает высокую потребность в сетевых ресурсах. В то же время в облачной топологии (штриховая линия) рост нагрузки на сеть происходит медленнее. Даже при 1000 пользователей нагрузка не превышает 500 кбит/с, что говорит о меньшем объеме данных, передаваемых через сеть. Этот факт связан с централизованной обработкой данных и использованием более эффективных механизмов передачи информации, что снижает требования к сетевым ресурсам. Таким образом, туманные вычисления требуют гораздо больше сетевых ресурсов, поскольку обработка данных происходит ближе к конечным устройствам, что увеличивает объем передаваемых данных внутри локальной сети. В то же время облачные решения, хотя и генерируют меньшую нагрузку на сеть, могут сталкиваться с проблемой задержек, связанных с необходимостью передачи данных в удаленные центры обработки.

Рисунок 5. Результаты моделирования нагрузки сети

Облако имеет большую задержку, но меньшую нагрузку на сервер, тогда как туман снижает задержку, но требует больше вычислительных ресурсов. Это видно из результатов моделирования, представленных в таблицах 3-4 и рисунках 4-5. Таким образом, облако снижает нагрузку на сервер, но увеличивает задержку обработки данных, а туман уменьшает задержку, но требует больших вычислительных мощностей.

Заключение

В работе рассмотрена обобщенная архитектура интеллектуальной транспортной системы на основе стандарта V2X. В роли централизованного блока обработки и хранения данных, поступающих с различных устройств, используются облачные вычисления. Однако здесь возникает необходимость минимизировать задержки при обработке данных и повысить надежность работы. Для решения этой задачи предложено использовать туманные вычисления. Спроектирована и описана архитектура интеллектуальной транспортной системы на основе стандарта V2X и туманных вычислений.

На основе проведенного имитационного моделирования для обоснования эффективности предложенного подхода к организации архитектуры ИТС можно сделать следующие выводы:

-

1. Обработка данных на локальных узлах в туманной архитектуре существенно снижает задержки и улучшает отклик системы, так как данные обрабатываются ближе к конечному устрой-

- ству. Это повышает общую производительность системы, особенно в приложениях с низкой задержкой. Однако, для обеспечения этого эффекта требуется больше вычислительных ресурсов на локальных узлах, что может стать ограничением при большом числе пользователей.

-

2. В топологии тумана высокая нагрузка на сеть возникает из-за необходимости передачи данных между узлами, особенно при увеличении числа пользователей. При недостаточной пропускной способности сети это может привести к перегрузке и снижению производительности. В облаке нагрузка на сеть менее выражена, однако зависимость от сетевой пропускной способности остается значимой для увеличения времени обработки данных.

Таким образом, система на основе тумана снижает задержку и повышает скорость обработки данных за счет локальной обработки, однако требует большего количества вычислительных и энергетических ресурсов на узлах. Облачная модель минимизирует нагрузку на локальные серверы, но может страдать от увеличения задержек и сетевого трафика. Таким образом, выбор между архитектурой ИТС на основе тумана или облака зависит от баланса между задержками, нагрузкой на вычислительные ресурсы и требованиями к сети. Для минимизации задержек и сетевого трафика предпочтительнее использовать туманные вычисления. При этом эффективная организация качественного распределения ресурсов в тумане позволит снизить нагрузку на узлы.