К вопросу процесса промерзания грунта с точки зрения математического моделирования

Автор: Жалко М.Е., Бургонутдинов А.М.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 12 (78), 2021 года.

Бесплатный доступ

Согласно статистическим данным, предоставленным государственной инспекцией безопасности дорожного движения, можно отметить значительный рост общего количества дорожно-транспортных происшествий на территории Пермского края. Одной из причин этого явления является неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети города и междугородних дорог. Основное влияние на состояние дорожного полотна оказывает состояние и особенности подстилающего грунта. Пермский край имеет меридиональный тип строения с точки зрения геологии. Преобладают грунты аллювиального происхождения. Согласно Техническим указаниям по укреплению обочин автомобильных дорог ВСН- 39-79, Пермский край относится ко II и III дорожно-климатическим зонам, которые характеризуются повышенным увлажнением грунтов в определённые годы и избыточным увлажнением грунтов соответственно. Основной причиной разрушения дорожного полотна на территории края считаются пучинистые явления. Мероприятия по снижению влажности грунта позволят снизить негативное воздействие данного явления. Рассмотрен процесс промерзания грунта с точки зрения математического моделирования. Представленная математическая модель показывает зависимость скорости промерзания грунта от влажности.

Дорожно-транспортное происшествие, дорожная одежда, морозное пучение, геология, процесс промерзания-оттаивания в трёхмерном пространстве, пермский край, влажность грунта, уплотнение грунта, статистика дтп, водонасыщение

Короткий адрес: https://sciup.org/140275897

IDR: 140275897 | УДК: 624.1:625.7:656.1

Текст научной статьи К вопросу процесса промерзания грунта с точки зрения математического моделирования

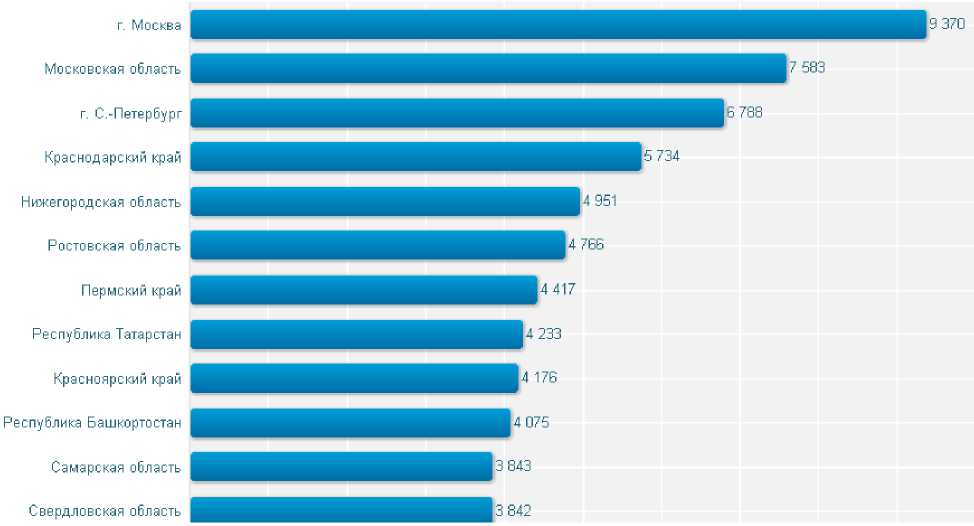

Согласно статистике, предоставленной ГИБДД, дорожнотранспортные происшествия, допущенные по причине нарушения целостности дорожного покрытия, находятся на 4 месте по частоте. Общее количество ДТП, допущенных на территории Российской федерации, составило 167023 шт., в Пермском крае допущено 4417 ДТП, что составляет 2.6% от общего количества по стране. Также наблюдается негативная тенденция к повышению данного показателя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель по Пермскому краю вырос на 43.3%. По темпам роста аварийности край находится на первом месте в России. Количество аварий, произошедших по причине неудовлетворительного состояния дорожного полотна, составило 43066 по стране в целом (26% от общего числа). На территории Пермского края было совершено 946 ДТП по данной причине, рост составил 36.4 %. [1]

Уровень аварийности по регионам России представлен на рис. 1.

Рис. 1 Распределение уровня аварийности на территории России

Согласно статистике, Пермский край находится на 7-м месте по аварийности среди регионов страны. Данные приведены на рис. 2.

В то же время, по общему количеству автомобилей на 1000 населения Пермский край находится лишь на 67 месте среди регионов России [2].

Рис. 2 Рейтинг регионов России по уровню аварийности

Таким образом, проблема обеспечения безопасности на дорогах края становится очевидной. К решению данной проблемы мы подходим с позиции повышения технико-эксплуатационных качеств самого дорожного полотна. На состояние дороги, помимо технологии её укладки, интенсивности эксплуатации и соблюдения правил эксплуатации оказывает влияние тип и состояние подстилающего грунта.

Особенности образования грунтов Пермского края, обуславливают их характеристики. Особенности климата (осадки выпадают преимущественно в летнее время, в зимний период наблюдается существенное снижение температур ниже 0С) также послужили причиной разрушения дорог на территории края. Основной причиной данных явлений является морозное пучение [3].

Пермский край является характерным примером меридионального строения территории. С точки зрения геологии его можно разделить на восточную часть Восточно-Европейской платформы, Предуральский краевой прогиб, Уральскую складчатую область. Для территории края характерно меридиональное зональное строение. Наблюдается смена отложений также в направлении с запада на восток от юрских до древних верхнепротерозойских. На большей части края (платформенная часть и прогиб) широко распространены пермские отложения [4].

В целях усовершенствования технологий дорожного строительства и, как результат, повышения безопасности на дорогах и срока службы дорожного полотна, было принято деление территории страны на дорожно-климатические зоны. Эта система учитывает количество выпадающих осадков на территории, тип грунтов и температурные режимы работы дорог.

Согласно Техническим указаниям по укреплению обочин автомобильных дорог ВСН-39-79, утверждённым министерством автомобильных дорог РСФСР, Пермский край относится ко II и III дорожно-климатическим зонам. Территории этих зон характеризуются повышенным увлажнением грунтов в определённые годы и избыточным увлажнением грунтов соответственно. Характеристики дорожноклиматических зон приведены в таблице 1[5].

Табл.1 Дорожно-климатические зоны России

|

Дорожноклиматические зоны |

Примерные географические границы и краткая характеристика дорожно-климатических зон |

|

1 |

2 |

|

I |

Севернее линии Мончегорск - Поной - Несь - Ошкурья - Сухая -Тунгуска - Канск - госграница - Биробиджан - Де-Кастри. Включает географические зоны тундры, лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов |

|

II |

От границы I зоны до линии Львов - Житомир - Тула - Горький -Устинов - Кыштым - Томск - Канск до госграницы. Включает географическую зону лесов с избыточным увлажнением грунтов |

|

III |

От границы II зоны до линии Кишинев - Кировоград - Белгород -Куйбышев - Магнитогорск - Омск - Бийск - Туран. Включает лесостепную климатическую зону со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы |

|

IV |

От границы III зоны до линии Джульфа - Степанакерт - Буйнакск -Кизляр - Волгоград, далее проходит южнее до 200 км от линии |

|

Уральск-Актюбинск - Караганда и до северного побережья озера Балхаш. Включает географическую степную зону с недостаточным увлажнением грунтов |

|

|

V |

Расположены к юго-западу от границы IV зоны. Включает пустынную и пустынно-степную географические зоны с засушливым климатом и распространением засоленных грунтов |

Таким образом, вопрос обеспечения водоотвода на загородных дорогах общего пользования с усовершенствованным покрытием встаёт достаточно остро.

В зависимости от уровня межпластовых вод пучинистые явления проявляются в течение сезона в разной степени. Если водонасыщенные слои находятся высоко, то пучинистые явления проявляются и зимой, и весной. В этом случае низкие зимние температуры и повышенная влажность грунта усилят пучение грунта. Если же грунтовые воды залегают глубоко, то увлажнение верхних слоев грунта возникнет только при таянии снега весной, когда температура воздуха не такая низкая, как зимой. При таких условиях пучение грунта не будет столь значительным.

Общее уравнение, описывающее процесс промерзания-оттаивания в трёхмерном пространстве можно представить в виды выражения [8]:

dT-ц д^JTL

С th(f) Р д A th(f)V 2 2 _ 2 ) + q ,

dt оx dy оz

где C th(f) — удельная теплоемкость грунтов, ДЖ/кг^К; р - плотность грунта, кг/м3; T - температура, К; t - время, с; At^ ) - теплопроводность грунтов Вт/м^К; x, y, z - координаты, м; qv - мощность внутренних источников тепла.

Данное выражение справедливо для грунтов различных типов, однако оно не учитывает особенностей грунтов, расположенных в основании дорожных одежд. Для этих грунтов характерно состояние динамического сжатия. Также при строительстве происходит уплотнение грунта. Данные факты оказывают влияние на процессы промерзания и оттаивания.

Наиболее важным деформационным свойством дисперсных грунтов является их сжимаемость под нагрузкой, обусловленная уменьшением объема пор вследствие смещения частиц относительно друг друга, деформацией самих частиц, а также веды и газов, заполняющих поры.

Уплотнение водонасыщенного грунта происходит вследствие удаления воды из пор, при этом влажность грунта уменьшается. Уплотнение не полностью водонасыщенных грунтов до определенных давлений может происходить без изменения их влажности.

Сжимаемость грунтов под нагрузкой происходит во времени.

Поэтому при определении сжимаемости грунтов различают показатели, характеризующие зависимость конечной (равновесной) деформации от нагрузки и изменение деформации грунта во времени при постоянной нагрузке. К первой группе показателей относятся: коэффициент уплотнения Kупл., коэффициент компрессии ak, модуль осадки ер; ко второй группе – коэффициент консолидации cv и др.

Таким образом, возникает необходимость внедрения в приведённое выражение коэффициентов уплотнения:

л л л г £ „dT=i ,81+8!

С th(f) к упл . P dt Z th(f)V^2 + ^2 + ^^2 ) + q ’

= P d k упл . max ,

Pd где pd - плотность скелета грунта, рmax - максимально возможная плотность для данного типа грунта.

Стоит отметить, что значение плотности непосредственно зависит от влажности грунта.

„ _ р

Pd , r а (1+0,01W) , где W – влажность грунта.

Таким образом, становится очевидной связь плотности грунта с его влажностью. Влияя на влажность подстилающего грунта, мы можем оказать влияние на его плотность, что в свою очередь положительно скажется на сроке службы дороги, безопасности и комфортности движения.

В формулах (1) и (2) используется понятие удельной теплоемкости грунтов (C th(f) ). Удельная теплоемкость (С) численно равна количеству тепла, которое необходимо сообщить единице веса породы для изменения ее температуры на 1°C при отсутствии фазовых переходов воды [9].

Функция теплоёмкости включает в себя две составляющие: объёмную теплоёмкость грунта и теплоту фазовых превращений. Таким образом, выражение примет следующий вид:

г +L дWw (5)

С th(f) С th(f) о д T

В свою очередь, объёмная теплоёмкость выражается следующим соотношением:

С = - , (6)

С th(f) a ’ где - - коэффициент теплопроводности, a - коэффициент температуропроводности.

Данные коэффициенты также имеют зависимость от влажности рассматриваемого грунта.

При рассмотрении увлажнения грунта естественными причинами нельзя не принимать во внимание коэффициент водонасыщения. Данный коэффициент показывает степень заполнения объёма пор водой.

S r = W ^ S- , e P o

где W – природная влажность грунта, д. ед.; е – коэффициент пористости; ρs – плотность частиц грунта, г/см3; ρw – плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

Формула коэффициента пористости имеет следующий вид:

e = p p , (8)

Pd где ρs – плотность частиц грунта, г/см3; ρd – плотность сухого грунта, г/см3.

Так как в (4) показана зависимость ρ d от влажности, следовательно, от влажности грунта зависят обе части уравнения.

Средняя влажность грунта в пределах слоя миграции влаги в зависимости от количества миграционной влаги определяется выражением:

W , = Q f , (9)

yd где Q – количество миграционной влаги, см3, y – удельный вес сухого грунта, г.

В свою очередь, массу миграционной влаги определяют по следующей формуле:

Q w, = q wf x A x t , (10)

где q – интенсивность потока миграционной влаги,см3/сек, A – площадь сечения потока, мм2, t – время действия миграционного потока, сек.

Проанализировав имеющиеся зависимости приращения влажности, С.А. Кудрявцев подобрал аппроксимирующие функции разных типов грунтов.

Средние значения аппроксимирующих функций приращения влажности от скорости промерзания на границах фронта промерзания он описал следующим выражением [10]:

A Ww, = b x exp cx v, где V – скорость промерзания грунта, с и b – эмпирические коэффициенты.

По результатам статистической обработки и расчёта данной модели А.В. Кажарским было предложено следующее выражение, описывающее зависимость приращения влажности от скорости промерзания грунта:

w = 0.1204ln( v ) + 0.6459 , где V – скорость промерзания грунта.

Таким образом, используя модели Кудрявцева и Кажарского, возможно моделирование промерзание уплотнённого грунта. В ближайшее время будет проведена экспериментальная работа с целью получения практических данных для анализа.

Выводы:

-

1. Неудовлетворительное состояние дорожного полотна можно считать весомой причиной допущения ДТП на территории Пермского края.

-

2. Географическое расположение Пермского края обуславливает сильное увлажнение грунтов на территории края.

-

3. Влажность грунта оказывает ключевое влияние на процесс его промерзания.

-

4. Грунты в основании дорожного полотна испытывают нагрузки особенного рода, использование имеющихся моделей промерзания невозможно. Необходима модернизация моделей промерзания.

Список литературы К вопросу процесса промерзания грунта с точки зрения математического моделирования

- Регламентные таблицы ГИБДД РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gibdd.ru/stat/ (дата обращения 04.11.2013)

- Эксперты подсчитали, сколько автомобилей приходится на тысячу жителей в разных регионах// [Электронный ресурс]. URL: http://www.zr.ru/content/news/566887-eksperty_podschitali_skolko_avtomobilej_prihoditsa_na_tysachu_zhitelej_v_raznyh_regionah/ (дата обращения 04.11.2013)

- Анализ причин возникновения трещин в дорожных покрытиях и керитерии их трещиностойкости //Дорожное строительство.-2011.-№4. [Электронный ресурс]. URL:: http://bsc.by/story/analiz-prichin-vozniknoveniya-treshchin-v-dorozhnyh-pokrytiyah-i-kriterii-ih (дата обращения 04.11.2013)

- К. А. Горбунова, В. Н. Андрейчук, В.П. Костарев, Н. Г. Максимович Карст и пещеры Пермской области.- Пермь ПНИПУ,1992. - 51 с.

- ВСН 39-79 Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог. Утв. 20.03.79. Минавтодор РСФСР. М., Транспорт, 1980.-70с.

- Цытович Н.А. Механика мёрзлых грунтов.- М.: Высшая школа, 1973.-220с.

- Далматов Б.И. Воздействие морозного пучения на фундаменты сооружений. Л.: Госстройиздат, 1957.-76с.

- С.А. Кудрявцев, А.В. Кажарский Численное моделирование процесса миграции влаги в зависимости от скорости промерзания грунтов // Инженерно-строительный журнал.- 2012.- №4.-с. 33-38.

- Горобцов Д.Н. Научно-методические основы исследования теплофизических свойств дисперсных грунтов: автореф. дис. канд. геолого-минералогических. наук. М., 2011. 26 с.

- Кудрявцев С.А. Расчётно-теоретическое обоснование проектирования сооружений в условиях промерзающих пучинистых грунтов: дис. … д-ра техн. наук. - Санкт-Петербург, 2004. - 344 с.