К вопросу развития инновационной экономики в России

Автор: Чернова М.Г.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3-2 (16), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ проблем формирования инновационной экономики в России. Предлагаются меры по стимулированию инновационной активности предприятий.

Инновации, инновационная активность, кластеры, интеграционное сотрудничество

Короткий адрес: https://sciup.org/140113874

IDR: 140113874

Текст научной статьи К вопросу развития инновационной экономики в России

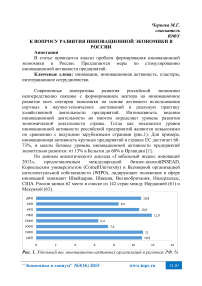

Современные императивы развития российской экономики непосредственно связаны с формированием вектора на инновационное развитие всех секторов экономики на основе активного использования научных и научно-технических достижений в реальную практику хозяйственной деятельности предприятий. Интенсивность ведения инновационной деятельности во многом определяет уровень развития экономической деятельности страны. Тогда как показатели уровня инновационной активности российский предприятий являются невысокими по сравнению с ведущими зарубежными странами (рис.1). Для примера, инновационная активность крупных предприятий в странах ЕС достигает 6873%, в малом бизнесе уровень инновационной активности предприятий значительно разнится: от 13% в Бельгии до 60% в Ирландии [1].

По данным аналитического доклада «Глобальный индекс инноваций 2013», предоставленным международной бизнес-школойINSEAD, Корнельским университетом (CornellUniversity) и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), лидирующее положение в сфере инноваций занимают Швейцария, Швеция, Великобритания, Нидерланды, США. Россия заняла 62 место в списке из 142 стран между Иорданией (61) и Мексикой (63).

Рис. 1. Удельный вес инновационно-активных организаций в регионах РФ, %

Наша страна опустилась по 11 позиций по сравнению с показателями предыдущего года. Как утверждают исследователи в докладе, одними из сильных сторон России являются качество человеческого капитала (33 место), развитие бизнеса (43 место), развитие знаний (48 место) и инфраструктура (49 место). К чертам, мешающим развитию инновационной деятельности в России исследователи относят несовершенство институтов (87 место), низкие показатели развития внутреннего рынка (74 место) и результаты творческой деятельности (101 место).

Исследованию факторов и условий формирования инновационной экономики в России уделяют внимание многие исследователи [2-7]. Причем высказываются разные мнения относительно механизмов и инструментов инновационного развития.

Так, например, А.Ю. Никитаева обращает внимание на необходимость развития форм социального партнерства, механизмов ГЧП в реализации проектов инновационного развития [4]. Соглашаясь с мнением А.Ю. Никитаевой, Л. Г. Матвеева, А.В. Иванов, а также ряд других ученых в качестве наиболее эффективной формой взаимодействия считают кластерные структуры, которые в наибольшей степени обеспечивают капитализацию ресурсов модернизации [2]. О.А. Чернова особое внимание уделяет рассмотрению данной проблемы в региональном разрезе, рассматривая получаемые синергетические эффекты при разных формах взаимодействия предприятий, а также влияние функционирования кластерных структур на уровень сбалансированности регионального развития [8].

Несколько иное мнение имеет А.А. Свирина, которая считает, что в настоящее время в России государство не оказывает значительное влияние на развитие инновационных процессов, а сами инновации имеют место в основном по инициативе частного сектора [5]. Результатом недостаточного внимания государства к стимулированию инновационных процессов по ее мнению является неразвитость инновационной инфрастуктуры, отсутствие институциональных условияй для стабильного развития инновационнопроизводственной компании, незаинтересованность высшего менеджмента к внердрению инноваций (например, отсутствие налоговых льгот для инновационных предпринимательских структур крупного и среднего бизнеса).

Разделяя в целом взгляды А.А. Свириной, А.Ю. Лукьянова и Л.В. Погосян замечают, что государство в настоящее время не имеет эффективных инструментов и механизмов, которые бы обеспечивали благоприятные условия для внедрения научных, социальных, предпринимательских новшеств. Данные исследователи считают, что российским предпринимателям предоставляется недостаточно льгот для мотивации использования нововведений, отсутствует четко сформулированный федеральный проект по формированнию национальной инновационной системы.

Отметим, что все это усугубляется недостатком высококвалифицированных кадров на всех уровнях управления. В частности, в настоящее время, несмотря на прилагаемые усилия со стороны государства, остается неразвитой система взаимодействия высших учебных заведений и предприятий в сфере реализации совместных инновационных проектов, не развиты механизмы коммерциализации научных проектов и разработок.

Для решения обозначенных проблем представляется необходимым, пержде всего смены парадигмы управления инновационным развитием экономических систем. Необходима не только приоритетная поддержка «точек роста», но и максимально полное задействование потенциала всех экономических субъектов региональной системы, в том числе тех, которые отличаются низким уровнем социально-экономического развития, «облагораживание» низкотехнологичного бизнеса на основе постепенного вовлечения его в модернизационные проекты, активизации латентного потенциала периферийных территорий, имеющих значительные недоиспользованные ресурсы инновационного развития [6,7].

При этом заметим, что необходим комлексный подход к решению обозначенных задач, который включает разработку соответствующих инструментов и механизмов по следующим направлениям:

-

- развитие институциональных механизмов, стимулирующих интеграционные взаимодействия в сфере инноваций отдельных субъектов региональной системы;

-

- разработку механизмов взаимоувязанности стратегий и программ регионального и отраслевого развития;

-

- стимулирование интеграционный взаимодействий науки и бизнеса с целью повышения уровня коммерциализации инноваций;

-

- формирование положительного имиджа предпринимателя-инноватора с целью пропагандирования инновационной активности среди населения;

-

- создание механизмов закрепления высококвалифицированных кадров на периферийных территориях с целью стимулирования процессов инновационного развития.

Безусловно, реализация обозначенных задач предполагает активную поддержку со стороны государства, в том числе посредством реализации целевых программ, предоставления грантов и субсидий для предприятий, осуществляющих инновационную деятельности. Представляется, что предложенные меры будут способствовать формированию инновационной экономики в России.

Список литературы К вопросу развития инновационной экономики в России

- Антончиков С. Исследование «Инновационная активность МСП в России и Евросоюзе и факторы ее развития» //МСП Банк. URL: http://www.mspbank.ru/ru/analytical_center/otchety_partnerov/niisp/innovation_activity_of_smes_in_russia_and_the_european_union

- Иванов А.В., Матвеева Л.Г., Чернова О.А. Капитализация ресурсов промышленного предприятия в составе кластера в стратегиях инновационного развития//Инженерный вестник Дона Т. 27. №4. 2013.

- Лукьянова А. Ю., Погосян Л.В. Проблемы инновационного развития России//Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва).Т. I. -М.: РИОР, 2011.

- Никитаева А.Ю. Государственно-частное партнерство в инновационном развитии промышленной сферы: направления и механизмы реализации на региональном уровне//Региональная экономика: теория и практика. 2013. №34. С. 9-15.

- Свирина А.А. Проблемы развития инновационной экономики в Российской Федерации//Креативная экономика. 2007. С. 41-45.

- Чернова О.А. Системообразующие принципы формирования траектории инновационного развития региона//Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. №10 (104). С. 46-51.

- Чернова О.А. Содержание инновационных процессов в контексте регионального развития//Вестник Томского государственного университета. 2008. №316. С. 155-160.

- Чернова О.А. Моделирование инновационно ориентированных кластеров в контексте проблем повышения сбалансированности развития экономики региона//Экономический анализ: теория и практика. 2011. №47. С. 14-21.