К вопросу состояния и патогенной биоты насаждений в дендрарии Института леса СО РАН

Автор: Татаринцев А.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агролесомелиорация и лесное хозяйство

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты детального фитопатологического обследования насаждений в дендрарии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Установлено санитарное состояние 92 видов и форм древесных растений разного географического происхождения. Выявлены патогенные консорты растений, вызывающие болезни листьев, некрозно-раковые поражения. Дана оценка вредоносности болезней.

Дендрарий, интродуценты, санитарное состояние, таксоны растений, патогенные микромицеты, бактерии, болезни филлосферы, некрозно-раковые болезни, вредоносность

Короткий адрес: https://sciup.org/14083340

IDR: 14083340 | УДК: 630.44:630.182.54(571.51)

Текст научной статьи К вопросу состояния и патогенной биоты насаждений в дендрарии Института леса СО РАН

Введение. Насаждения ботанических садов, дендрариев имеют большое значение как научноисследовательские объекты, на которых проводятся работы по интродукции и акклиматизации растений для введения в состав местной арборифлоры при озеленении населенных пунктов, защитном лесоразведении. Одной из важных задач является изучение влияющих на растения патогенных факторов, которые могут стать причиной снижения продуктивности и даже усыхания создаваемых насаждений. В последнее десятилетие значительно активизировались фитопатологические исследования в зеленых насаждениях, дендрариях сибирских городов, что нашло свое отражение в ряде публикаций [1, 3, 7, 8, 9, 10, 11]. Основное внимание в них уделяется изучению состава биоты микромицетов, поражающих филлосферу древесных пород, в меньшей степени – оценке вредоносности микозов; весьма незначительны сведения о некрозно-раковых болезнях.

Цель исследований. Изучить фитопатологическое состояние растений, выращиваемых в дендрарии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.

Задачи исследований. Выяснить санитарное состояние насаждений дендрария; установить болезни деревьев и кустарников, их возбудителей, оценить их вредоносность.

Материалы и методы исследований. Основные материалы исследований получены в результате проведенного в дендрарии в августе 2012 года детального фитопатологического обследования 92 видов и форм деревьев и кустарников, относящихся к 39 родам, 18 семействам. Бо ́ льшая часть дендрофлоры (более 90 %) представлена интродуцентами, около 98 % видов – лиственные породы.

При детальных (сплошных) учетах в посадках каждого вида растения распределяли по категориям состояния: 1 – без признаков ослабления; 2 – ослабленное: крона слабоажурная, усохло до 25 % ветвей; 3 – сильно ослабленное: крона изрежена, усохших ветвей 26–50 %; 4 – усыхающее: листва (хвоя) измельчена, с признаками хлороза, преждевременно опадает, усохло 51–75 % ветвей; 5 – сухостой текущего года; 6 – сухостой прошлых лет. Обнаруженные болезни, повреждения при наличии выраженных специфических признаков определяли с идентификацией возбудителей (иных причин) на месте. Для основных болезней, в первую очередь некрозно-раковых, отмечали количество больных растений и степень их поражения. В период вегетации 2013 года проведено дополнительное маршрутное обследование насаждений дендрария для уточнения биоты патогенов филлосферы. Диагностику большинства болезней листьев проводили в лабораторных условиях по собранному гербарному материалу и фотоснимкам на основе патографического и микроскопического исследований с использованием справочной литературы [2, 4, 5, 6, 12].

Результаты исследований и их обсуждение. Санитарное состояние насаждений в дендрарии, оцениваемое по средневзвешенному индексу состояния (К ср. ), варьирует в зависимости от вида и формы растений от здорового до сильно ослабленного (индекс состояния от 1,0 до 3,4; среднее значение 1,74±0,06).

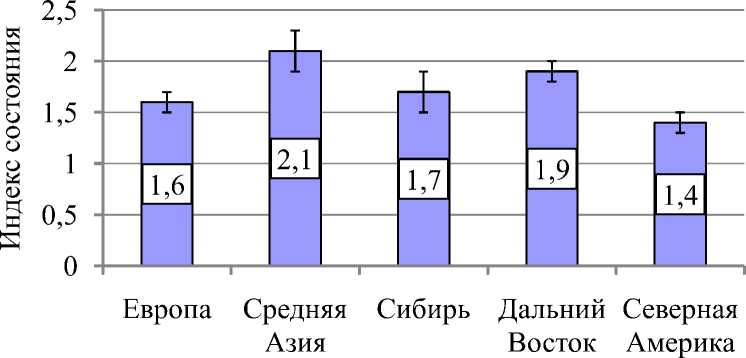

В соответствии с диаграммой, приведенной на рисунке, растения разного географического происхождения по градиенту повышения значения индекса состояния расположились следующим образом: североамериканского происхождения → европейского, сибирского, дальневосточного происхождения → среднеазиатского происхождения. Таким образом, в среднем лучшим состоянием отличаются растения, завезенные из Северной Америки (К ср. =1,0 – 2,3), худшим – представители среднеазиатской дендрофлоры (К ср. =1,1 – 3,7).

Состояние посадок древесных растений разного географического происхождения

Повидовой анализ состояния древесных растений показал полное отсутствие признаков ослабления (дехромации и патологической потери листьев, усыхания ветвей) у следующих видов: Fraxinus mandshurica Rupr., Syringa prestoniae Me Ketvey., Acer glabrum Torr., Viburnum lantana L., Cerasus Besseyi Sok., Ribes alpi-num L., Сornus alba L., Caragana spinosa Dc. Максимальным ослаблением характеризуются Larix sibirica Ledeb., Crataegus altaica Lge., Cerasus tomentosa Wall., Filipendula crenata L., F. longigemmis Maxim., F. japoni-ca L., F. nipponica Maxim., F. salicifolia L., Hippophae rhamnoides L., Ulmus pumila L.

К факторам, лимитирующим жизнедеятельность и продуктивность растений в насаждениях дендрария, относятся экстремальные погодно-климатические условия, в незначительной степени антропогенные загрязнения, главным образом, насекомые-филлофаги и патогенные организмы, поражающие листовой аппарат, вызывающие некрозно-раковые болезни.

Среди инфекционных патологий наибольшим разнообразием характеризуются болезни филлосферы грибной этиологии. В период исследований выявлено 35 видов микромицетов, осваивающих листья, в том числе соответственно типам вызываемых болезней: мучнистая роса – Podosphaera clandestina (Wallr.) Lev., P. pannosa (Wallr.) de Bary., Erysiphe alphitoides U. Braun & S. Takam., E. trifolii Grev., E. adunca (Wallr.) Fr.; ржавчина – Melampsora laricis-populina Kleb.; деформация (пузырчатка) – Taphrina sp., T. tilia ; чернь – Leptox-yphium fumago (Woron.) R.C. Srivast.; пятнистости – Polystigma fulvum Pers. ex DC. Остальные 25 видов являются представителями 15 родов отдела Deyteromycota.

Подавляющее большинство патогенов листьев – факультативные сапротрофы и облигатные паразиты с узкой филогенетической специализацией на уровне вида, рода или семейства растений-хозяев. Исключение составляет L. fumago , являющийся сапротрофом, отмечен на шести видах древесных растений из пяти семейств.

Из 18 ботанических семейств, имеющихся в дендрарии, микромицетами оказалось освоено 10 (56 %) (табл. 1). Лидером по количеству возбудителей микозов листьев выступает семейство Розоцветные (Rosa-ceae), включающее максимальное число таксонов более низких рангов, на уровне рода – р. Populus , р. Crataegus . Следует отметить, что доля пораженных видов наиболее значительна (61 %) среди представителей местной арборифлоры (сибирские и натурализовавшиеся виды), с ними же ассоциировано и наибольшее число видов микромицетов (20). Максимальное число патогенов (4) установлено на местных видах Populus balsamifera , P. nigra , на листьях которых они нередко развиваются совместно.

Таблица 1

Число видов микромицетов (в скобках) на листьях представителей разных таксонов растений

|

Семейство |

Род |

Вид |

|

Барбарисовые |

Барбарис (2) |

Berberis heteropoda (2), B. vulgaris (1), B. sibirica (1) |

|

Березовые |

Береза (3) |

Betula pendula (2), B. papyrifera (1) |

|

Бобовые |

Карагана (2) |

Caragana frutex (2) |

|

Буковые |

Дуб (2) |

Quercus robur (2) |

|

Ивовые |

Ива (1) |

Salix Schwerini (1) |

|

Тополь (6) |

Populus balsamifera (4), P. nigra (4), P. alba (2) |

|

|

Ильмовые |

Вяз (2) |

Ulmus glabra (2) |

|

Липовые |

Липа (3) |

Tilia cordata (3) |

|

Маслиновые |

Сирень (1) |

Syringa prestoniae (1), S. villosa (1), S. josikaea (1) |

|

Ореховые |

Орех (1) |

Juglans mandshurica (1) |

|

Розоцветные |

Боярышник (4) |

Crataegus altaica (2), C. Maximowiczii (1), C. sanquinea (1) |

|

Вишня (2) |

Cerasus Besseyi (1), C. tomentosa (1) |

|

|

Груша (1) |

Pyrus ussuriensis (1) |

|

|

Кизильник (1) |

Cotoneaster melanocarpus (1) |

|

|

Роза (3) |

Rosa rugosa (3), R. spinosissima (2) |

|

|

Рябина (2) |

Sorbus aucuparia (1), S. sibirica (1) |

|

|

Таволга (1) |

Filipendula longigemmis (1) |

|

|

Черемуха (2) |

Padus avium (2) |

|

|

Яблоня (1) |

Malus prunifolia (1) |

Вредоносность листовых инфекций определяется характером воздействия возбудителей на паренхимную ткань, возрастным состоянием и реакцией растений на их развитие, временем поражения и степенью освоения ассимилирующего аппарата в течение вегетации.

По характеру патологического воздействия и в связи с интенсивным развитием в период активной вегетации наиболее вредоносны возбудители мучнистой росы, ржавчины и деформации листьев. Мучнисторосяные грибы развиваются на молодых листьях, побегах текущего прироста и даже генеративных органах, на которых формируют экзофитный мицелий и анаморфу; часто приводят к отмиранию и подсыханию пораженных частей.

Листовая ржавчина, установленная на Populus balsamifera , P. nigra , проявляется с первой-второй декады июля, особенно активно в августе образованием золотистого налета урединиоспороношения, осенью -темно-бурого телиоспороношения. Если в засушливое лето 2012 года отмечалось единичное поражение листьев, то в вегетацию 2013 года, отличающуюся влажной и прохладной погодой, зафиксирована эпифито-тия болезни с поражением в кронах более 75 % листьев. При этом отдельные деревья проявили индивидуальную устойчивость к ржавчине.

Деформация листьев от тафриновых грибов развивается в течение всей вегетации; болезнь охватывает значительную часть листового аппарата. Патоген выделяет ростовые вещества, провоцирующие гипертрофию растительных тканей, вследствие чего листья «курчавятся», не выполняют в полной мере своих функций, часто преждевременно отмирают.

Широко представленные в насаждениях дендрария пятнистости листьев проявляются в виде некротических пятен различной формы, размеров и окраски. На фоне таких пятен большинство микромицетов формируют конидиомы. Пятнистости появляются на листьях чаще на последних этапах вегетации (август-сентябрь), в связи с чем на состояние растений оказывают незначительное лимитирующее влияние. В ряде случаев развиваются в средине вегетации, уменьшая физиологически активную площадь филлосферы, при значительном поражении могут приводить к патологической дефолиации, особенно на фоне засушливой погоды.

К установленным некрозно-раковым болезням относятся поражения стволов и ветвей, характеризующиеся отмиранием тканей коры, камбия, заболонных слоев древесины. Некротизация часто сопровождается формированием язв, вздутий, мокнущих ран. Возбудителями болезней этой группы выступают полупара-зитные грибы, бактерии, патогенное воздействие которых нередко сопряжено с повреждением деревьев экстремальными температурами, их механическим травмированием.

Патогенез некрозно-раковых болезней в отличие от болезней листьев, протекающих в пределах вегетации и затрагивающих лишь часть зеленой фитомассы, отличается, как правило, многолетней динамикой со случаями системного поражения растений. Их итогом является частичное или полное усыхание древесных пород. В этом отношении показательны данные, приведенные в табл. 2, которые позволяют судить о вредоносности основных некрозно-раковых болезней, выявленных в насаждениях дендрария.

Оценка вредоносности некрозно-раковых болезней

Таблица 2

|

Болезнь |

Поражаемое растение |

Состояние насаждения (К ср. ) |

Показатель болезни |

|

|

Р, % |

Индекс состояния больных растений |

|||

|

Бактериальная водянка Erwinia sp. |

Betula pendula |

1,4 |

2,1 |

2,0 |

|

Betula sp. (гибридная) |

2,9 |

33,3 |

4,2 |

|

|

Alnus incana |

1,4 |

9,1 |

2,5 |

|

|

Populus berolinensis |

2,0 |

30,0 |

3,3 |

|

|

Salix viminalis |

2,3 |

33,3 |

3,8 |

|

|

Аrmeniaca mandschurica |

2,3 |

53,3 |

2,4 |

|

|

Опухолево-язвенный рак Pseudomonas sp. |

Populus alba (pyramidalis) |

2,4 |

87,5 |

2,6 |

|

Populus balsamifera |

1,4 |

5,4 |

3,3 |

|

|

Ступенчатый рак Nectria galligena Bres. |

Acer platanoides |

1,4 |

4,8 |

2,0 |

|

Sorbus aucuparia |

1,6 |

18,7 |

2,2 |

|

|

Tilia cordata |

1,6 |

2,5 |

2,0 |

|

|

Стигминиоз Stigmina com-pacta M.B. Ellis. |

Ulmus pumila |

2,9 |

80,0 |

3,2 |

Как видно из табл. 2, распространенность (Р) болезней этой группы в посадках варьирует от 2 до 88 %. По санитарной оценке состояние пораженных насаждений от относительно здоровых (К ср.. = 1,4) до сильно ослабленных (К ср.. = 2,9); при этом состояние в части больных растений варьирует от ослабленных (2,0) до практически усыхающих (4,2). Заметно большей вредоносностью отличаются бактериозы: водянка или мокрый рак, особенно на гибридной березе, тополе берлинском, иве прутовидной и опухолево-язвенный рак на тополях, а также заболевание грибной этиологии, – стигминиоз на вязе приземистом. Последнее заболевание в условиях Сибири ранее не отмечалось.

Помимо приведенных болезней, в насаждениях дендрария имеют место повреждения, наносимые растениям энтомовредителями, главным образом, филлофагами. Результатом деятельности насекомых-фитофагов в первую очередь является механическое изъятие определенной части биомассы растений. К патогенным факторам можно относить воздействие галлообразующих насекомых, приводящее к гипертрофии растительных тканей листьев, побегов, вегетативных почек. Наибольшим патологическим эффектом отличается деятельность лиственничной почковой галлицы ( Dasyneura laricis F. Lw.), которая повреждая вегетативные почки у лиственницы сибирской, приводит к образованию вместо пучков хвои галл (терат). В посадках лиственницы последствием такого повреждения является подсыхание ветвей, во многих случаях значительное ухудшение состояния деревьев.

Выводы

-

1. Санитарное состояние насаждений представленных в дендрарии видов и форм древесных растений неоднозначно, что обусловлено, главным образом, уровнем зимостойкости и различной устойчивостью растений к патогенным организмам и насекомым-фитофагам. Лучшим состоянием характеризуется комплекс видов североамериканского происхождения, худшим – среднеазиатского.

-

2. Более половины видов деревьев и кустарников ассоциированы с патогенными консортами, среди которых преобладают микромицеты, поражающие листья. По количеству патогенов листьев доминирует наиболее представленное семейство Rosaceae; максимальное число микромицетов выявлено на местных видах р. Populus .

-

3. Болезни филлосферы могут приводить к ослаблению растений вследствие уменьшения физиологически активной поверхности листового аппарата и преждевременной дефолиации. Исходя из особенностей патогенеза, наибольшее негативное влияние оказывают мучнистая роса, ржавчина и деформация, в меньшей степени – пятнистость листьев.

-

4. Установленные на ряде видов деревьев 1-й и 2-й величины некрозно-раковые болезни вызываются полупаразитными микромицетами и бактериями, являются основной причиной частичного или полного усыхания растений-хозяев. Особо следует отметить бактериозы на гибридной березе и видах семейства Salica-ceae , стигминиоз на вязе приземистом.

-

5. Фитопатогенное воздействие оказывают галлообразующие насекомые, что наиболее проявляется во взаимоотношениях лиственницы сибирской и D. laricis .

Приведенные результаты и дальнейшие исследования в этом направлении дадут возможность получить данные о закономерностях формирования патогенной биоты в насаждениях городов Средней Сибири, дополнительные критерии для подбора оптимального ассортимента древесных пород.