К вопросу создания многоканальных приборов видения

Автор: Петраков Алексей Васильевич, Баскакова Екатерина Сергеевна, Федяев Леонид Сергеевич

Журнал: Спецтехника и связь @st-s

Статья в выпуске: 6, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются многоканальные телевизионные приборы, работающие с совмещением растров. Показаны основные функции и параметры таких приборов, их возможности.

Многоканальный визуализирующий прибор, тепловизионный (инфракрасный) канал, радиолокационный канал, телевизионный канал, лазерный дальномер, дальность действия, разрешение, угол поля зрения, скорость обзора, совмещение растров

Короткий адрес: https://sciup.org/14967179

IDR: 14967179

Текст научной статьи К вопросу создания многоканальных приборов видения

В последние годы (четверть века) актуализирован вопрос [1 – 3] создания многоканальных приборов видения (МПВ) на базе многоканальных (многоспектрозональных) измерительных видеосистем и приборов визуализации изображения, состоящих из двух или нескольких измерительных каналов, а еще более необходимых – различающихся по физическим принципам регистрации и визуализации событий. Необходимость таких приборов состоит в том, что ни один отдельный прибор не может решить одновременно несколько (ряд) обнаружительно-измерительных задач. Они определяются необходимостью обнаружения и распознания объектов наблюдения круглосуточно и в широком диапазоне изменения внешних условий: при нормальной и при пониженной прозрачности атмосферы

(дымка, туман, дождь, снегопад), при воздействии световых и пыледымовых помех и пр. По этой причине возникает необходимость создания системы круглосуточного и всепогодного действия, работоспособной при воздействии разнообразных световых помех. МПВ даже в обычных условиях обеспечивают повышенные вероятности обнаружения и распознания объектов. Повышенная их информативность создает благоприятные условия для разработки систем с автоматическим обнаружением и распознанием объектов. МПВ позволяют решать задачи повышенной сложности в разнообразных внешних условиях, где возможности одноканальных приборов ограничены. В МПВ недостатки одного канала компенсируются (могут компенсироваться) достоинствами другого.

МПВ делятся на комплексированные, комбинированные и интегрированные [3, 4].

Комплексированные системы состоят из двух или нескольких каналов, работающих в различных спектральных диапазонах и объединенных по конструктивно-механическому принципу. Эти каналы имеют одно общее входное окно или несколько различных входных окон для разных спектральных областей. При этом каждый канал может работать самостоятельно в соответствии с его принципиальными возможностями. Информация выводится на отдельные дисплеи, соответствующие каждому каналу, или на единый дисплей, снабженный переключателями каналов. Совместная обработка информации, поступающей из отдельных каналов, отсутствует. Система может быть смонтирована в нескольких корпусах, но устанавливается на едином носителе – конструктиве.

Комбинированные системы состоят из двух или нескольких каналов, работающих в различных спектральных диапазонах и объединенных на основе не только конструктивно-технического решения, но и частичного совмещения оптических осей, наличия единого входного оптического окна и представления информации на различных или на общем дисплее. Система смонтирована в едином корпусе. Каждый канал может работать самостоятельно.

В интегрированных системах осуществлено объединение различных каналов на основе общей системы обработки и представления интегрированного изображения на единый индикатор. При этом интегрированное изображение формируется на основе анализа сигналов из различных каналов по специфическим их признакам. Такое изображение образуется в результате обработки на ЭВМ в реальном масштабе времени.

Благодаря своей высокой эффективности и информативности многоканальные системы позволяют вплотную подойти к решению проблемы создания автоматического устройства, способного обеспечить поиск, обнаружение и распознание наблюдаемых объектов без вмешательства оператора.

Основные требования к многоканальным системам таковы:

-

♦ всепогодность и круглосуточность работы (всепогодность сводится к распознанию объектов во всей совокупности внешних условий; кругло-суточность определяется наличием каналов, допускающих в совокупности работу системы как днем, так и ночью);

-

♦ обнаружение и распознание объектов на повышенных дальностях; правда, это требование зависит от другого – обеспечения угла поля зрения (времени поиска объектов), приемлемого для эффективного во времени поиска и обнаружения. Так как эти требования противоречат друг другу, многоканальная система должна (может) состоять из канала поиска и обнаружения, а также из канала распознания.

Конечной целью создания многоканальных визуализирующих приборов является полностью интегрированная система, в которой изображение, синтезирующееся (синтезируемое) на основе анализа сигналов из различных каналов, сочетает в себе необходимые признаки изображений с отдельных каналов. Создание таких приборов основывается теперь уже на цифровой обработке сигналов в реальном масштабе времени.

Другие необходимые качества МПВ таковы [5]:

-

♦ число отдельных каналов, входящих в состав многоканальной системы, должно быть минимальным;

-

♦ недостатки одного канала должны компенсироваться достоинствами другого;

-

♦ многоканальная система должна допускать автономную работу отдельных каналов;

-

♦ процесс формирования изображения должен осуществляться в реальном масштабе времени;

-

♦ отдельные каналы не должны создавать друг другу электрических, электромагнитных, оптических или акустических помех;

-

♦ необходимо тщательное согласование оптических осей (в ряде случаев с погрешностью менее ±0,1 мрад), углов полей зрения и пространственных изменений отдельных каналов.

Критерием эффективности многоканальной системы является повышение информативности изображения, приводящее к повышению дальности действия при сохранении требуемой вероятности обнаружения и распознания, либо повышение указанной вероятности, либо уменьшение времени решения задачи с помощью этой системы при сохранении требуемых вероятности опознания и дальности действия. Для последующего сравнения и вероятного улучшения возможности одноканальных визуализирующих систем следующие [3, 5].

Пассивные и пассивно-активные приборы ночного видения (ПНВ) на базе ЭОП и НТВС достаточно просты, сравнительно дешевы, но не способны работать при пониженном уровне естественной ночной освещенности (ЕНО), ухудшенной прозрачности атмосферы и при воздействии световых помех, не обеспечивают точного измерения дальности до объекта. Лазерные активно импульсные (АИ) ПНВ лишены ука- занных недостатков, но могут работать не во всех туманах, неработоспособны в дымах, имеют ограниченное поле зрения в АИ-режиме, не обеспечивают в нем поиска и демаскируют расположение ПНВ, более дороги, чем пассивные ПНВ.

Тепловизионные приборы (ТПВ) работают при любом уровне ЕНО, при пониженной прозрачности атмосферы, в дыму и в присутствии многих световых помех, но функционируют не во всех туманах и защищены не от всех помех, не обеспечивают точного измерения дальности, их возможности зависят от уровня природных температурных контрастов, зачастую (некоторые) требуют криогенного охлаждения.

В МПВ же, в отличие от одноканальных, должны быть преодолены или сведены к минимуму основные их недостатки. Вследствие этого МПВ должны обеспечить повышенные дальности действия (обнаружения и распознания) при наличии угла поля зрения, приемлемого для эффективного во времени поиска и обнаружения, всепогодность и кру-глосуточность работы, функционирование в условиях воздействия световых и пыледымовых помех, измерение дальности, координат, скорости перемещения объекта наблюдения.

Совмещению всего множества одноименных координат двух растров (в целях измерения в пространстве координат треков ядерных частиц, детектируемых искровыми и стримерными камерами) посвящены книжные издания [1, 6], статьи и изобретения [7 – 10].

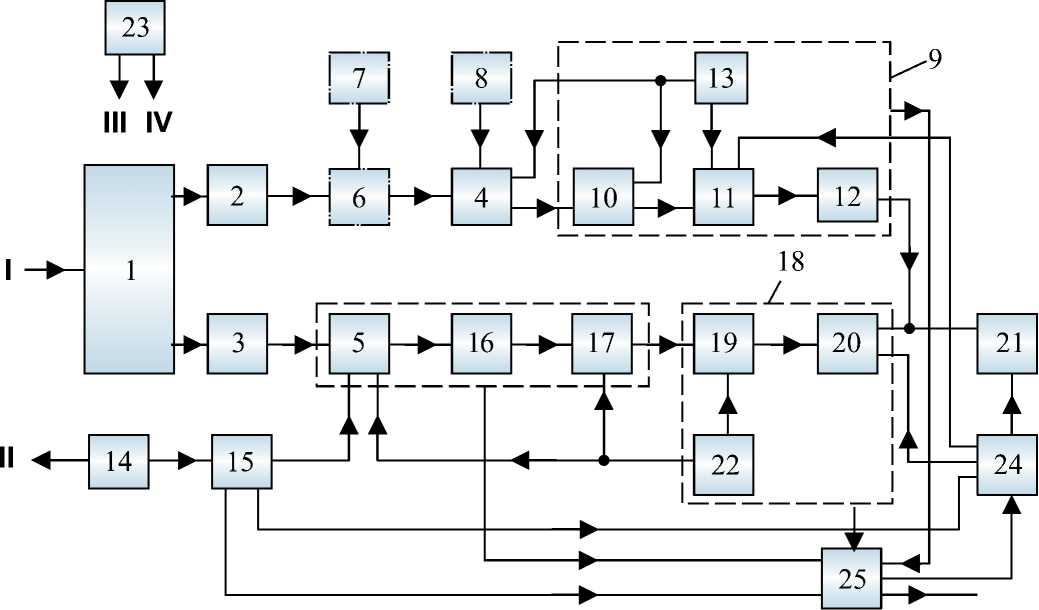

Обобщенная схема МПВ из двух каналов (АИ НТВ и ТПВ) приведена на рис. 1 [5].

Пунктиром обведены блоки, которые могут и не входить в ее состав. Например, для неохлаждаемых ФПУ 4 ТПВ-канала отсутствует блок 8 охлаждения ФПУ, а для ФПУ 4 в виде фокально-плоскостной матрицы отсутствуют блоки 6 развертки изображения и 7 привода. Излучение от объекта и фона поступает во входную оптику I , единую для ТПВ и приемной части АИ НТВ каналов. В ней излучение разделяется по спектру чаще всего с помощью дихроичных оптических поверхностей для ТПВ и АИ НТВ каналов и поступает соответственно в оптические ветви 2, 3 этих каналов, которые формируют изображение на чувствительных площадках ФПУ 4 и на фо-

Рис. 1. Общая схема двухканального прибора видения: 1 – входная оптика; 2, 3 – оптические ветви каналов ТПВ и АИ НТВ; 4 – ФПУ; 5 – ЭОП; 6 – блок развертки изображения; 7 – привод развертки; 8 – блок охлаждения ФПУ;

9 – блок электронной обработки ТПВ-канала; 10, 19 – видеоусилители; 11, 20 – блоки коррекции изображения;

12 – блок преобразования ТПВ-изображения в ТВ-стандарт; 13 – АРУ; 14 – импульсный лазерный осветитель;

15 – блок стробирования; 16 – оптика переноса; 17 – ТВ-камера; 18 – блок электронной обработки АИ НТВ канала; 21 – ТВ-монитор; 22 – АРУ (АРЯ); 23 – синхрогенератор; 24 – блок ввода данных; 25 – блок автоматического контроля; I – вход излучения от объекта; II – выход лазерного излучения; III, IV – выходы кадровой и строчной синхронизации;

V – выход линии контроля

токатоде ЭОП 5 соответственно. В ТПВ-канале изображение развертывается по кадру с помощью блока 6, управляемого приводом развертки 7. Далее сигнал с ФПУ 4 поступает в блок 9 электронной обработки ТПВ-канала. Здесь он усиливается в видеоусилителе 10, подвергается цифровой обработке и корректировке шумов, геометрических искажений и контраста в блоке 11. АИ НТВ и ТПВ каналы имеют различные законы развертки изображений по кадру и различные ее скорости. Это вызвано тем, что в ТПВ-канале используется главным образом оптико-механический способ развертки по синусоидальному закону с частотой 20…30 Гц, а в НТВ-канале – электронный способ развертки по линейному закону с частотой 50 Гц. Кроме того, НТВ и ТПВ изображения имеют различные форматы кадра. Поэтому блок 9 электронной обработки ТПВ канала содержит специальный блок 12 сопряжения для преобразования ТПВ-изображения к ТВ-стандарту. Для проведения этой операции сигналы ТПВ-изображения преобразуются в цифровую форму, записываются в оперативных запоминающих устройствах, а затем считываются по строкам в соответствии с ТВ-стандартом. После приведения изображение ТПВ-канала к ТВ-стандарту сигналы с выходов обоих каналов могут быть отображены на едином ТВ-мониторе суммированием видеосигналов. АРУ 13 ТПВ-канала обеспечивает оперативную регулировку его усиления. Импульсный лазерный осветитель 14 АИ НТВ-канала подсвечивает импульсами излучения наблюдаемый объект и запускает блок 15 стробирования, управляющий работой ЭОП 5. Изображение с экрана последнего с помощью оптики переноса 16 передается в ТВ-камеру 17, электрический сигнал с выхода которой усиливается в видео- усилителе 19, поступает в блок 18 электронной обработки АИ НТВ-канала, обрабатывается в блоке 20 коррекции изображения и передается в ТВ-монитор 21. Блок автоматической регулировки усиления (АРУ) или яркости (АРЯ) 22 регулирует яркость изображения канала. Элементы 5, 16, 17 могут образовывать гибридно-модульный преобразователь изображения (ГМП). Таким образом, на ТВ-мониторе 21 могут быть представлены одновременно широкопольное ТПВ и пассивное НТВ изображения либо узкопольное ТПВ и АИ изображения. Изображения различных каналов попарно сопряжены по масштабу. Синхрогенератор 23 обеспечивает кадровую и строчную синхронизацию работы блоков 16 – 20 и 6 – 12. С помощью блока 24 вводят данные в блоки 9 и 18 электронной обработки (цифровую информацию и символы, необходимые для представления на экран ТВ-монито- ра). Блок 25 автоматического контроля прибора контролирует основные параметры обоих каналов, через блок 24 вводя их в ТВ-монитор.

Здесь важно подчеркнуть, что обсуждаемые МПВ разделяются как минимум на три большие группы приборов: 1 и 2 – разделяющиеся по электромагнитному спектру (1 – близко отстоящие друг от друга частотные спектры, обсуждаемые, например в [11, 12]; 2 – далеко отстоящие частотные спектры, например [13–15]), 3 – разноракурсные (самое простое – измерительные системы событий, процессов в пространстве, например [6, 16 – 18]).

Наиболее перспективны следующие комбинации (объединения) каналов в МПВ; в [18] их называют многоканальными системами наблюдения – МСН: ♦ высокочуствительная телевизионная система (ВТВС) + тепловизор (ТПВ) + лазерный дальномер (ЛД);

-

♦ АИПНВ + РЛС + ВТВС;

-

♦ АИВТВС + РЛС + ТПВ.

Есть и другие варианты объединения двух, трех или четырех каналов в единую систему с совмещением растров передающих телевизионных устройств (они же приемники – преобразователи фотонов в напряжение – ток – мощность), что сделано уже [3, 18] и совершенствуется. На 2010 – 2012 гг. известны двух- , трех- и четырехканальные МПВ «Циклон OL/ TB» (НИИ «Циклон»), «Зонд» (НИИИН «Спектр»), «Vocord» (НИИ «Vocord»), RAPTOR (Thomson – CSF, Франция), AWMSS (General Dynamics, Канада), SNORE (Delft Sensor System, Голландия), Insight80 (Insight Vision System, США), многоспектрозональные посты «Зверобой», «Форвард», «Гавань» (НПК «Фаворит») и др

Список литературы К вопросу создания многоканальных приборов видения

- Петраков А.В. Совмещение телевизионных растров. -М.: Радио и связь, 1985. -96 с.

- Петраков А.В. Совмещение разноспектрозональных и прецизионных телевизионных растров. -М.: РадиоСофт, 2009. -208 с.

- Волков В.Г. Многоканальные приборы ночного видения с использованием радиолокационного канала./Спецтехника и связь, 2012. -№ 4. -C. 29 -34; № 5-6. -C. 2 -8.

- Баскакова Е.С., Петраков А.В., Федяев Ю.С. Физические основы утечки видеоинформации техническими каналами. -М.: НИЯУ МИФИ, 2013. -110 с.

- Гейхман И.Л., Волков В.Г. Основы улучшения видимости в сложных условиях. -М.: ООО «Недра -Бизнесцентр», 1999. -286 с.

- Петраков А.В. Автоматические телевизионные комплексы для регистрации быстропротекающих процессов. -М.: Энергоатомиздат, 1987. -152 с.

- Петраков А.В., Торбаев В.И., Харитонов В.М. Стабилизация размеров и пространственного положения растра прецизионной телевизионной системы./Приборы и техника эксперимента, 1976. -№ 6. -C. 97 -99.

- Петраков А.В. Расчет систематических координатных искажений растра передающей телевизионной трубки./Техника кино и телевидения, 1977. -№ 3. -C. 46 -49.

- А.с. № 498759 (СССР). Устройство автоматического контроля параметров растра телевизионной трубки. Петраков А.В./Бюллетень изобретений и открытий, 1976. -№ 1.

- А.с. № 1154739 (СССР). Способ ориентации растра передающей телевизионной трубки относительно измеряемого объекта. Петраков А.В./Бюллетень изобретений и открытий, 1985. -№ 17. -C. 191 (заявлен 13.07.1970 № 1468229/26 -9).

- Петраков А.В. Стабилизация совмещения растров цветных телевизионных камер./Техника кино и телевидения, 1975. -№ 2. -C. 47 -50.

- Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Двух-и многодиапазонные оптико-электронные системы с матричными приемниками излучения. -М.: Университетская книга, Логос, 2007. -192 с.

- Умбиталиев А.А., Цыцулин А.К., Смирнов В.Д. О совместном применении твердотельной приемной аппаратуры миллиметрового диапазона и приборов инфракрасного диапазона./Труды 15 Всероссийской научно-технической конференции «Современное телевидение» (март 2007). -М.: ФГУП МКБ «Электрон», 2007. -C. 133 -136.

- Петраков А.В., Федяев Л.С., Кульбака С.С. О высокоточном опознании телевизионными автоматами./Т-Comm. Телекоммуникации и транспорт, 2010. -№ 10. -C. 76 -80.

- Петраков А.В., Федяев Л.С. О высокоточном совмещении растров в разноспектрозональных системах обнаружения и опознания. Сборник трудов Международной конференции «Современное телевидение» (март 2010). -М.:ФГУП МКБ «Электрон», 2010. -C. 196 -202.

- Буланова Т.А., Малафеев В.М., Петраков А.В. Читающие-опознающие автоматы невидимых диапазонов электромагнитного спектра./Под ред. А.В. Петракова. -М.: РИО МТУСИ, 2008. -164 с.

- Шин Д.М., Бернаки Б., Макмакин Д. Современные технологии получения изображения в миллиметровом диапазоне длин волн повышают эффективность процедуры досмотра./IT and Security News, 2012. -№ 23. -C. 6.

- Ковалев А.А., Ковалев А.В. Технические средства антитеррористической и криминалистической диагностики./Под ред. В.В.Клюева. -М.: Издательский дом «Спектр», 2011. -206 с.