К вопросу создания прецизионных ключей разряда интегратора заряда для применения в спектрометрических приборах наблюдений в условиях дальнего космоса

Автор: Лисин Дмитрий Валерьевич, Лебедев Н.И.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Разработка приборов и систем

Статья в выпуске: 2 т.26, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается метод схемотехнической реализации электронного ключа разряда интегратора заряда с учетом специфики применения, обусловленной проведением спектрометрических измерений солнечного излучения в условиях космических экспериментов. Приводятся данные лабораторных испытаний синтезированной схемы и оценка вносимой погрешности измерений солнечного потока с помощью ПЗС-матриц с применением данного ключа.

Солнечный спектрометр, линейный фотоприемник, ключ сброса интегратора, космический эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/14265024

IDR: 14265024 | УДК: 520.6.05

Текст научной статьи К вопросу создания прецизионных ключей разряда интегратора заряда для применения в спектрометрических приборах наблюдений в условиях дальнего космоса

В настоящее время актуальность изучения солнечного излучения неоспорима. В первом приближении излучение Солнца можно рассматривать как излучение абсолютно черного тела с эффективной температурой примерно 5780˚К. Любые проявления солнечной активности приводят к отклонению от равновесного значения как полного потока излучения, так и распределения энергии по спектру. Изучение флуктуаций потока излучения Солнца в разных спектральных диапазонах и в различных временных масштабах имеет определяющее значение для многих задач физики Солнца — от вопросов гелиосейсмологии до 11летнего цикла солнечной активности.

Особо важной причиной изучения солнечных флуктуаций является то, что величина солнечного потока, падающего на Землю, определяет тепловой режим на поверхности нашей планеты и, следовательно, изменения этого потока прямым образом сказываются на изменении климата.

Проведение спектрометрических измерений солнечного потока в ходе экспериментов в дальнем космосе имеет специфику, обусловленную, в первую очередь, жесткими условиями эксплуатации аппаратуры под воздействием радиации и температуры, сложностями калибровки при многолетней автономной работе научной аппаратуры. По этой причине, особенно учитывая актуальность темы импортозамещения электронной компонентной базы, разработчиков научной аппаратуры существенно ограничивает необходимость следова- ния установленным ограничительным перечням, включающим радиационно-стойкие компоненты отечественного производства. Распространенными датчиками для спектрометрических измерений являются линейные фотоприемники с зарядовой связью, снятие информации об освещенности пикселя в которых должно осуществляться при помощи интеграторов достаточно малого заряда (порядка 20 пКл). Чувствительным элементом такого интегратора является схема ключа сброса интегратора, которая должна обладать следующими свойствами: малая вносимая емкость (единицы пФ), низкие токи утечки во всем диапазоне температур, радиационная стойкость, высокий уровень надежности применяемых компонентов и наличие их в ограничительных перечнях.

При анализе возможности применения в описываемых условиях линейных фотоприемников на основе n-канальных МОП-структур фирмы Hamamatsu [1] обнаруживаются проблемы, связанные с невозможностью применения в условиях космических экспериментов в дальнем космосе готовых фирменных плат обработки сигнала фотоприемной матрицы, что ставит задачу разработки соответствующих схем обработки фотосигнала на отечественной радиационно-стойкой элементной базе. Анализ рекомендуемых производителем схемных решений [2] показывает, что наилучшие показатели по точности измерения достигаются при считывании уровня сигнала пикселя методом интегрирования заряда, при этом емкость фотодиодной структуры, с которой необходимо считать уровень заряда, составляет 20 пФ при рабочем диапазоне напряжений 0–2 В. Элементом данного метода, представляющим наибольшую сложность для разработки, является ключ разряда интегратора, поскольку его погрешности, связанные с токами утечки при высоких (до (+85)–(+100) ºС) рабочих температурах и паразитной емкостью ключа, существенно влияют на точность производимых спектрометрических измерений солнечного потока. Именно по этой причине, судя по всему, фирма-производитель фотоприемника, приводя подробные рекомендуемые схемы включения, не раскрывает структуры ключа разряда интегратора [2, с. 34, рис. 6-7].

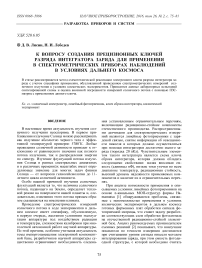

ЗАДАЧА ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Чувствительный к световому потоку элемент фотоматрицы с точки зрения измерительной схемы представляет собой конденсатор емкостью 20 пФ, который необходимо предварительно зарядить до опорного напряжения +2 В. В процессе экспозиции попадание фотонов на чувствительный элемент вызывает разряд этого конденсатора, при этом мера разряда и используется в качестве меры уровня светового потока в рабочем диапазоне солнечного спектра [2]. Наилучшим способом для измерения величины остаточного заряда конденсатора фотоэлемента является классический интегратор заряда [3, c. 277, рис. 4.95, с]. Блок-схема этого метода применительно к рассматриваемой ситуации приведена на рис. 1.

Существенными факторами, влияющими на рабочие характеристики данной схемы, являются величина токов утечки используемого операционного усилителя (ОУ) и ключа разряда интегратора; емкость входа ОУ и ключа разряда; время интегрирования, определяемое в основном быстродействием ОУ и требованиями к циклограмме работы всего спектрометрического узла.

Величина погрешности измерения интеграла заряда может быть приближенно оценена по формуле

Iвх ош инт , Cфэ где τинт — время интегрирования: от начала подключения фоточувствительного элемента к интегратору посредством внутренних коммутаторов фотоматрицы до начала считывания выходного сигнала измерительным АЦП; Iвх — суммарный паразитный ток утечек ОУ и ключа; Cфэ = 20 пФ, емкость фотоэлемента.

Рис. 1. Общая схема измерения освещенности пикселя.

С ф э = 20 пФ — емкость чувствительного элемента; С инт = 10 пФ; U оп = +2В — опорное напряжение, необходимое для правильной работы данной фотоматрицы

Если задаться величиной Δ U ош = 0.1 % от рабочего диапазона 2 В, временем интегрирования 100 мкс, то из (1) можно получить оценку максимально допустимого тока утечки I вдхоп = 400 пА. Из серийно выпускаемых отечественных радиационно-стойких ОУ повышенной надежности для применения в подобных схемах вполне подходят 544УД2 ( I вх = 40 пА) и, с некоторой натяжкой, более быстродействующий 544УД1 ( I вх = 500 пА), выпускаемые новосибирским НПП "Восток". С реализацией же ключа сброса интегратора по классической схеме на полевом транзисторе [3, c. 277, рис. 4.95, с], возникают непреодолимые сложности, ввиду того что ток утечки такого ключа резко возрастает при повышении рабочей температуры, и если при применениях в условиях комнатных температур еще можно подобрать варианты применения какого-либо транзистора или готового интегрального ключа, то для экспериментов, связанных с работой в условиях повышенных температур (до (+85)–(+100) ºС), подобные решения становятся неприемлемыми.

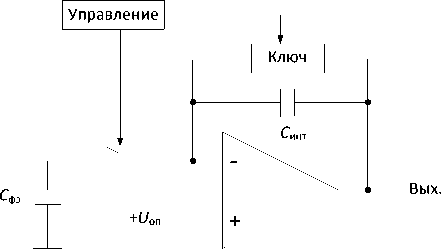

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ СХЕМЫ КЛЮЧА НА ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

В качестве примера рассмотрим результаты экспериментального исследования токов утечки электронного ключа на МОП-транзисторе 2П301А производства НПП "Искра". Этот транзистор наиболее пригоден для применения в данном случае, т. к. обладает крайне низким значением выходной емкости (3.5 пФ) по сравнению с аналогичными [4] и выпускается в настоящее время. Схема измерения показана на рис. 2. Величина тока утечки

Рис. 2. Схема измерения тока утечки однотранзисторного ключа разряда.

SW — переключатель; U з — напряжение управления затвором (менялось в ходе экспериментов в диапазоне 10–15 В)

оценивалась по показаниям вольтметра, измеряющего падение напряжения от тока утечки на рези- сторе 1 МОм в цепи стока транзистора.

Полученные данные для двух различных экземпляров транзисторов приведены в табл. 1. Результаты эксперимента показывают, что данная схема имеет приемлемые характеристики по току утечки до температур порядка 40–50 ºС.

Следует отметить, что, помимо неприемлемо большой величины утечки канала транзистора, в ходе экспериментов было также обнаружено значительное влияние токов утечки затвора на ток канала при температуре +100 ºС: при увеличении напряжения U з от 10 до 15 В регистрировалось увеличение сигнала Δ U с 12.5 до 15.8 В, что показывает на значительный вклад тока утечки затвора данного транзистора в ток утечки канала при высоких температурах. Анализ характеристик и эксперименты с другими типами транзисторов не дали лучших результатов. Таким образом, мы приходим к выводу о невозможности применения в данных условиях простейшей схемы на одном полевом транзисторе.

Табл. 1. Результаты измерений утечек I ут однотранзисторного ключа для двух экземпляров транзистора 2П301А (индексы 1 и 2) по схеме рис. 2. Напряжение U з = 10 В

|

T , ºС |

Δ U 1 , мВ |

I ут1 , пА |

Δ U 2 , мВ |

I ут2 , пА |

|

40 |

0.18 |

180 |

0.24 |

240 |

|

50 |

0.50 |

500 |

0.45 |

450 |

|

60 |

1.1 |

1100 |

0.90 |

900 |

|

70 |

2.1 |

2100 |

1.8 |

1800 |

|

80 |

4.1 |

4100 |

3.5 |

3500 |

|

90 |

7.0 |

7000 |

6.3 |

6300 |

|

100 |

12.5 |

12000 |

11.0 |

11000 |

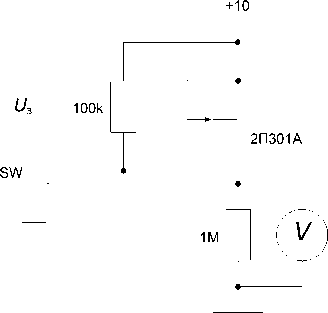

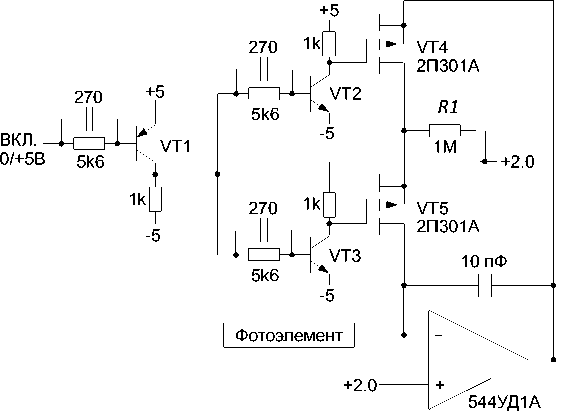

Рис. 3. Схема измерения тока утечки ключа разряда.

Транзисторы: VT1 — 2Т3108А; VT2, VT3 — 2Т201Б; VT4, VT5 — 2П301А. Ток утечки измеряется по падению напряжения на резисторе R нагр. = 1 МОм

СХЕМА ПРЕЦИЗИОННОГО КЛЮЧА РАЗРЯДА ИНТЕГРАТОРА

В работе [3] приводится красивая схемотехническая идея, каким образом можно на порядки уменьшить токи утечки ключа на полевых транзисторах. Это решение положено в основу схемы рис. 3, разработанной с учетом специфики элементной базы и требований по быстродействию.

Предполагается, что конденсатор обратной связи интегратора подключается между истоком VT4 и стоком VT5. Ток утечки по-прежнему измеряется по падению напряжения на резисторе нагрузки ключа 1 МОм. Управление работой ключа осуществляется подачей на вход ВКЛ. логического сигнала КМОП-логики с питанием 5 В.

Конденсатор интегратора разряжается через каналы последовательно включенных транзисторов VT4, VT5. В режиме интегрирования, когда ключ разряда закрыт, источниками тока утечки будут сопротивление канала VT4 и ток утечки его затвора, т. к. для надежного запирания транзистора во всем диапазоне рабочих напряжений интегратора на его затвор необходимо подать положительный потенциал, в данном случае не менее 5 В. Для применяемого транзистора 2П301А сумма указанных токов составляет 10–12 нА при максимальной рабочей температуре (см. табл. 1). Этот ток отводится через резистор R1 сопротивлением 1 МОм, вызывая на нем падение напряжения порядка 12 мВ максимум. Это незначительное напряжение прикладывается к закрытому каналу транзистора VT5, создавая итоговую утечку ключа на несколько порядков ниже, чем в случае приме- нения одного транзистора, к которому приложено все рабочее напряжение. Ток утечки затвора VT5 практически отсутствует вследствие того, что для его запирания используется нулевой потенциал.

В табл. 2 приводятся данные испытаний описанной выше схемы ключа при условиях: U вх = 5 В, R нагр. = 1 МОм. Из приводимых данных видно, что данная схема со значительным запасом удовлетворяет условию по максимально допустимому току утечки в закрытом состоянии.

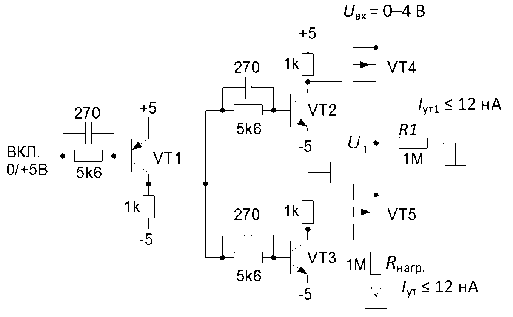

Итоговая схема включения ключа разряда в схему интегратора заряда фотоэлемента с учетом некоторой специфики применяемого в конкретных экспериментах фотоприемника S8383-512S, описанного в [2], показана на рис. 4.

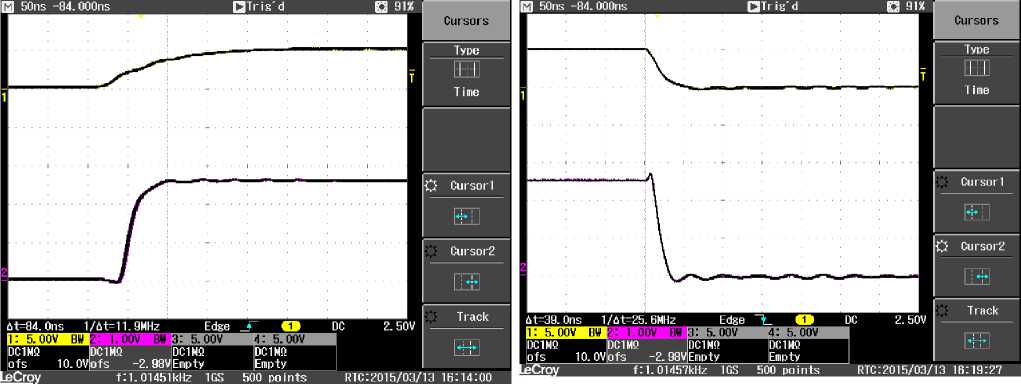

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУЧЕННОЙ СХЕМЫ

Немаловажным фактором помимо величины тока утечки ключа во время интегрирования являются также динамические характеристики ключа и применяемого ОУ, которые определяют максимально допустимую в системе частоту измерения кадров видеоинформации. На рис. 5, 6 показаны осциллограммы открывания и закрывания ключа соответственно. При снятии осциллограмм использовался следующий режим: схема измерений по рис. 3, напряжение U вх = 5 В, сопротивление нагрузки R нагр. = 275 Ом. Величина сопротивления нагрузки подбиралась потенциометром таким образом, чтобы получить напряжение сигнала на нагрузке, равное U вх /2.

Табл. 2. Результаты измерения тока утечки ключа по схеме рис. 3

|

T, ºС |

Δ U нагр. , мВ |

I ут , пА |

|

23 |

Не обнаруживается |

Не обнаруживается |

|

(< 10 мкВ) |

< 10 |

|

|

30 |

0.1 |

100 |

|

40 |

0.1 |

100 |

|

50 |

0.11 |

110 |

|

60 |

0.12 |

120 |

|

70 |

0.13 |

130 |

|

80 |

0.14 |

140 |

|

90 |

0.16 |

160 |

|

100 |

0.16 |

160 |

вых.

Рис. 4. Итоговая схема включения ключа разряда интегратора для работы с линейным фотоприемником Hamamatsu S8383-512S

Рис. 6. Осциллограмма закрывания ключа.

Верхний луч (1) — сигнал управления, нижний (2) — падение напряжения на нагрузке ключа, равной его внутреннему сопротивлению

Рис. 5. Осциллограмма открывания ключа.

Верхний луч (1) — сигнал управления, нижний (2) — падение напряжения на нагрузке ключа, равной его внутреннему сопротивлению

Таким образом, одновременно с динамическими характеристиками было определено эффективное сопротивление ключа в открытом состоянии, которое составило также 275 Ом.

Проведенные измерения показали, что время полного открывания ключа составляет порядка 84 нс, время полного закрывания — 39 нс, что делает схему приемлемой для применения в большинстве приложений, основным из которых рассматривалась реализация узла спектрометра многоканального солнечного фотометра для применения в дальнем космосе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований показывают, что на основе производимой в настоящее время в Российской Федерации радиационностойкой элементной базы возможно создание схем высокоточной обработки сигналов линейных фотоприемников, работающих на принципе измерения заряда светочувствительного конденсатора емкостью порядка 20 пФ. Основное применение рассмотренной в работе схемы лежит в области создания научной аппаратуры для проведения космических экспериментов на перспективных российских аппаратах в дальнем космосе. Показано, что, находясь в условиях повышенных требований стойкости к воздействию внешних факторов, принципиально возможно создание ключа разряда интегратора со следующими основными параметрами: вносимая емкость — менее 3 пФ, ток утечки при температуре +100 ºС — 160 пА, время включения — 84 нс, отключения — 39 нс.

Список литературы К вопросу создания прецизионных ключей разряда интегратора заряда для применения в спектрометрических приборах наблюдений в условиях дальнего космоса

- NMOS linear image sensor. URL: http://www. hamamatsu.com/us/en/product/category/3100/4005/4120/S5931-512S/index.html (дата обращения 01.02.2016).

- Characteristic and use of NMOS linear image sensors. Technical information SD-26. URL: http://www. hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/nmos_kmpd9001e.pdf (дата обращения 01.02.2016).

- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Пер. с англ. Изд. 7-е. М.: Изд. БИНОМ, 2012. 704 с. ISBN 978-5-9518-0351-1.

- Аксенов А.И., Нефедов А.В. Отечественные полупроводниковые приборы специального назначения. Изд. СОЛОН-Р, 2002 г. 312 с. ISBN 5-93455-165-5.