К вопросу стабилизации гумусного состояния пахотных черноземов за счет запашки соломы зерновых культур

Автор: Еремин Д.И., Ахтямова А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время практически все па-хотные черноземы испытывают сильнейшую антропогенную нагрузку в виде уменьшения массы поступающих растительных остат-ков, высокой аэрации гумусового слоя и изме-нения питательного режима. Сельскохозяй-ственные предприятия, исходя из экономиче-ской ситуации, намеренно отказываются от использования органических удобрений на по-лях, удаленных от ферм. Поэтому возникла серьезная проблема дегумификации пахотных почв и снижения плодородия в целом. Солома зерновых культур может стать единствен-ным дешевым органическим удобрением, ко-торое способно исправить сложившуюся си-туацию. Целью работы было изучение воз-можности стабилизации гумусного состояния черноземных почв лесостепной зоны Зауралья за счет запашки соломы зерновых культур, выросших на различном агрофоне. Исследова-ния проводились на юге Тюменской области, на стационаре Государственного аграрного университета Северного Зауралья. В резуль-тате многолетних исследований (22 года) было установлено, что запашка соломы зер-новых культур, выращенных без минеральных удобрений, приводит к ежегодной потере 1,1 тонны гумуса в слое 0-40 см пахотного черно-зема, содержание гумуса за 22 года уменьши-лось с 6,61 до 6,12 % от массы почвы. Внесе-ние минеральных удобрений на планируемую урожайность зерновых культур 3,0 и 4,0 т/га зерна обеспечивает положительный баланс почвенного органического вещества - ежегод-ная прибавка гумуса в слое 0-40 см составля-ет 1,3 и 1,0 т/га соответственно. Получение урожая свыше 4,0 т/га зерна за счет мине-ральных удобрений усиливает микробиологи-ческую активность почвы, которая полно-стью минерализует растительные остатки и часть гумусовых веществ. Ежегодные потери гумуса, несмотря на увеличившуюся массу за-пахиваемой соломы в 2 раза, составляют 1,2 т/га.

Солома, гумусное состо-яние, чернозем выщелоченный, минеральные удобрения, биологическая активность почвы, минерализация, гумификация

Короткий адрес: https://sciup.org/14084897

IDR: 14084897 | УДК: 631.871:

Текст научной статьи К вопросу стабилизации гумусного состояния пахотных черноземов за счет запашки соломы зерновых культур

Введение . В целях решения проблемы увеличения продуктивности пашни в сельском хозяйстве России делается ставка на активное применение минеральных удобрений как наиболее эффективное средство повышения урожая культур. Узкая специализация предприятий АПК привела к отказу от севооборотов, обеспечивающих воспроизводство плодородия пахотных почв. Ситуация усугубляется еще и тем, что органические удобрения стали вноситься неравномерно и в дозах, не обеспечивающих положительный баланс гумуса.

Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК показал, что органические удобрения в основном вносятся на 1–2 поля, расположенные в непосредственной близости от животноводческих ферм, а отчетность ведется по количеству удобрений на всю пашню. В итоге это привело к тому, что на полях, где систематически вносится органика, возник дисбаланс между питательными веществами, а на основной площади пашни – стабильная дегумификация. При- чиной этого является низкая экономическая отдача – в настоящее время вывозить органические удобрения на удаленные поля для хозяйств убыточно. Поэтому запашка соломы зерновых культур будет единственным выходом в решении проблемы стабилизации гумусного состояния пашни.

Использование минеральных удобрений несомненно мощный фактор повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Однако они влияют на химический состав соломы и активность почвенной микрофлоры. Процесс разложения растительных остатков на пашне, где вносятся минеральные удобрения, происходит по-разному [1–3]. Это затрудняет прогнозирование гумусообразования и разработку эффективных мероприятий по воспроизводству плодородия.

Цель исследований . Изучение возможности стабилизации гумусного состояния пахотных черноземов за счет запашки соломы зерновых культур, выращенных на различном агрофоне.

Условия и методы проведения исследований. Исследования проводились на стационаре кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья, расположенного в северной лесостепи Тюменской области около деревни Утешево. Стационарный опыт был заложен в 1995 году на маломощном тяжелосуглинистом черноземе выщелоченном, с типичными для Западной Сибири признаками и свойствами [4, 5]. Плотность сложения пахотного слоя чернозема выщелоченного составляет 1,07– 1,25 г/см3. Содержание гумуса в пахотном слое (0–30 см) варьирует от 7,65 до 9,05 %, глубже – снижается с 4,41 до 0,72–0,54 %. Валовое содержание азота и фосфора в пахотном слое составляет 0,43–0,44 % и 0,16–0,18 %, а их запасы соответственно достигают 20 и 8,5 т/га. Степень насыщенности основаниями варьирует по профилю в пределах 89–95 %.

Исследования проводили в трехпольном зерновом с занятым паром севообороте (1. Занятый пар (однолетние травы). 2. Яровая пшеница. 3. Овес), развернутом в пространстве и во времени, в четырехкратном повторении, общая площадь делянки составляла 100 м2 (4х25 м). Размещение делянок последовательное, их расположение фиксированное и за годы исследований не изменялось. Система обработки почвы отвальная и за весь период исследова- ний не менялась. Удобрения вносились из расчета на планируемую урожайность яровой пшеницы и овса 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0 т/га зерна, с учетом запасов питательных веществ в почве. Дозы удобрений корректировались ежегодно и вносились под предпосевную культивацию. Расчет проводился методом элементарного баланса, проводимого на основе ежегодного анализа почвы на NPK. В качестве контроля использовался вариант с запашкой соломы без внесения минеральных удобрений. При уборке зерновых культур солома измельчалась непосредственно комбайном Sampo и запахивалась на этих же делянках. Длина резки соломы не превышала 5 см. Учетная площадь – 50 м2. Однолетние травы убирались в период цветения гороха кормоуборочным комбайном «Полесье» с предварительным отбором снопов для учета биомассы и химического анализа.

Учет массы соломы проводился весовым способом. Во всех повторениях и на каждой делянке с одного квадратного метра отбирались снопы в 6-кратной повторности для определения биологической урожайности зерновых культур. Стебли срезали на высоте не более 5 см, имитируя тем самым срез комбайном. Расчет массы пожнивно-корневых остатков определялся расчетным способом. Биологическая урожайность зерновых культур и однолетних трав умножалась на соответствующие коэффициенты. Этот метод был предложен кафедрой агрохимии Омского ГАУ, коэффициенты представлены в монографии профессора Ю.И. Ермохина [6].

Образцы на гумус отбирались непосредственно после уборки, по слоям до глубины 40 см в 6-кратной повторности. Содержание гумуса определялось методом Тюрина в модификации ЦИНАО, запасы гумуса – расчетным методом с использованием равновесной плотности. Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием программы MS Excel.

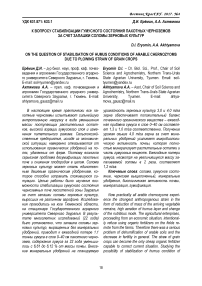

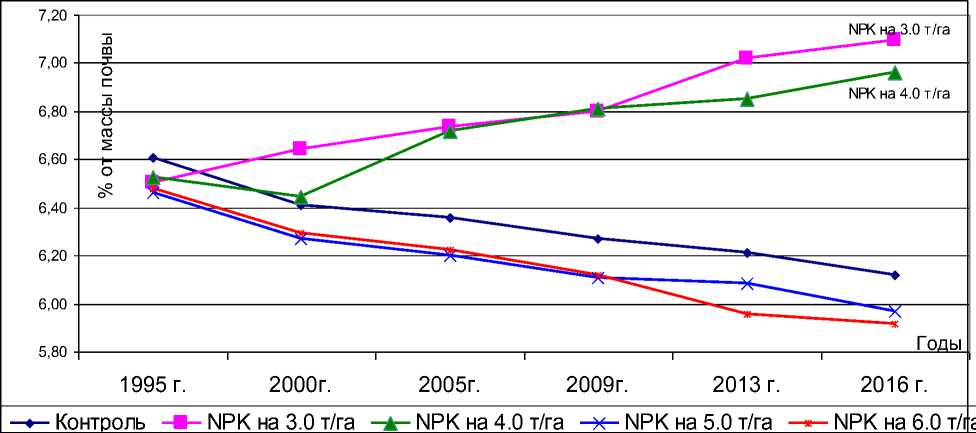

Результаты исследований. За годы исследований (1995–2016) на варианте без внесения минеральных удобрений было запахано в почву 86 тонн растительных остатков, что соответствовало ежегодному поступлению 3,9 тонн (рис. 1). Масса соломы была минимальна относительно других вариантов – 43 т/га, что соответствовало количеству пожнивно-корневых остатков. За этот период содержание гумуса в слое 0–40 см уменьшилось с 6,61 до 6,12 % от массы почвы (рис. 2), что соответствовало потере 22 тонн почвенного органического вещества (табл.). Ежегодная убыль составила 1,1 т/га. Данный факт указывает на то, что выращивание зерновых культур на естественном агрофоне и последующая запашка их соломы в почву не обеспечивают стабилизации гумусного состояния пахотных черноземов лесостепной зоны Зауралья. Это подтверждается ранее проведенными исследованиями полей за период более 35 лет [7, 8].

Внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность зерновых культур 3,0 т/га обеспечило выход побочной продукции массой 64 т/га, что в сочетании с пожнивно-корневыми остатками позволило за годы исследований запахать 117 т/га органики. Это соответствовало ежегодному внесению 5,3 т/га растительных остатков. Содержание гумуса в слое 0–40 см на этом варианте увеличилось с 6,50 до 7,10 %, что соответствовало накоплению 29 тонн гумуса за 22 года. Ежегодная прибавка гумуса составила 1,3 т/га. Однако, как показывает анализ, в первые десять лет запашки соломы накопление гумуса идет с минимальной скоростью, в дальнейшем ежегодное накопление постепенно возрастает, достигая в отдельные годы 2,5 т/га. Данный факт объясняется постепенной сменой состава почвенной микрофлоры [9].

Как показали ранее проведенные исследования, вероятность получения урожая 3,0 т/га зерновых культур на черноземных почвах лесостепной зоны Зауралья составляет не менее 90 %. Именно эта урожайность должна быть минимальной для обеспечения положительного баланса гумуса за счет запашки соломы на черноземных почвах при существующей системе земледелия.

Внесение удобрений на планируемую урожайность зерновых культур 4,0 т/га обеспечивает ежегодное поступление в почву 2,7 тонн пожнивно-корневых остатков, что на 11 % выше предыдущего варианта. Столь незначительное увеличение массы ПКО на варианте с NPK (на 4,0 т/га) обусловлено формированием маломощной корневой системы при высоком уровне питания. Поэтому основная роль в стабилизации гумусного состояния на удобренных полях отводится соломе.

|

180 160 140 120 100 80 60 40 20 |

го 157 |

164 96 ^+++^ |

||||||||||

|

139 |

||||||||||||

|

117 |

80 |

92 |

||||||||||

|

64 |

||||||||||||

|

86 |

t |

|||||||||||

|

43 |

||||||||||||

|

++++ ++++ 43 +♦♦+ ++++ |

^+++^ 53 *+т+^ ^+++^ ^+++^ |

Н+* *+++■ 59 *+++■ *+++■ |

■+++< ■+++4 ■+++* |

^+++^ ^+++^ ^+++^ |

||||||||

|

■+__м 65 + т>1 |

^ со*'* 68 Hт+^ |

|||||||||||

|

■+++< ■+++* +++* |

^+++^ ►+++< ►+++< |

|||||||||||

|

0 |

Контроль NPK на 3.0 т/га NPK на 4.0 т/га NPK на 5.0 т/га NPK на 6.0 т/га |

|||||||||||

|

Пожнивно-корневые остатки Солома |

||||||||||||

Рис. 1. Поступление соломы и пожнивно-корневых остатков (ПКО) в пахотный слой чернозема выщелоченного при различном уровне питания зерновых культур с 1995 по 2016 г., т/га

Рис. 2. Динамика содержания гумуса в слое 0–40 см пахотного чернозема выщелоченного при различном уровне питания зерновых культур и запашке соломы, % от массы почвы

За 22 года исследований на варианте с планируемой урожайностью было запахано 80 т/га, что в сумме с пожнивно-корневыми остатками составило 139 тонн, то есть 6,3 тонны ежегодно. Содержание гумуса в слое 0–40 см на этом варианте возросло с 6,53 до 6,96 %, ежегодная прибавка составила одну тонну. Несмотря на увеличение массы запахиваемых растительных остатков почти на 20 % относительно варианта, где вносились удобрения на планируемую урожайность 3,0 т/га, ежегодная прибавка гумуса снизилась на 0,3 т/га. Данный факт обусловлен повышением микробиологической активности почвы и увеличением содержания общего азота в запаханных растительных остатках, что стимулирует процесс их минерализации [10]. Эта особенность доказывает, что внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность 4,0 т/га обеспечит только стабилизацию гумусного состояния пахотных черноземов за счет запашки соломы. Для устойчивой положительной динамики при использовании этого агрофона требуется уменьшить аэрацию пахотного слоя путем отказа от некоторых механических обработок [11]. Это приведет к снижению активности аэробной микрофлоры, отвечающей за минерализацию растительных остатков [12].

Динамика запасов гумуса в слое 0–40 см пахотного чернозема при запашке соломы на различном агрофоне

|

Вариант |

Год |

Изменение, т/га |

||||

|

1995 |

2009 |

2013 |

2016 |

за 22 года |

за 1 год |

|

|

Контроль |

319 |

303 |

300 |

295 |

-24 |

-1,1 |

|

NPK на 3,0 т/га |

314 |

328 |

339 |

343 |

29 |

1,3 |

|

NPK на 4,0 т/га |

315 |

329 |

331 |

336 |

21 |

1,0 |

|

NPK на 5,0 т/га |

312 |

295 |

294 |

288 |

-24 |

-1,1 |

|

NPK на 6,0 т/га |

313 |

296 |

288 |

286 |

-27 |

-1,2 |

Наиболее интересными являются варианты с максимальной насыщенностью минеральными удобрениями (NPK на 5,0 и 6,0 т/га). За 22 года на них было запахано 157 и 164 тонны растительных остатков, что соответствует 7,1 и 7,5 тоннам ежегодно. Столь незначительные различия обусловлены тем, что планируемая урожайность зерновых культур в отдельные годы не была достигнута вследствие неблагоприятных погодных условий. Несмотря на максимальную массу запахиваемых растительных остатков, превышающую контроль почти в два раза, на этих вариантах отмечалась стабильная отрицательная динамика содержания и запасов гумуса. За 22 года содержание гумуса снизилось с 6,46 до 5,97 % – потери почвенного органического вещества уменьшились с 312 до 288 тонн в слое 0–40 см. Ежегодная убыль составила 1,1 т/га. Вариант с планируемой урожайностью зерновых культур 6,0 т/га не имел существенных отличий. Полученные многолетние результаты указывают на то, что при существующей системе земледелия систематическое внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность зерновых культур выше 4,0 т/га неминуемо приводит к ухудшению гумусного состояния. Причин стабильной дегумификации при запашке соломы несколько: высокая микробиологическая активность на протяжении летне-осеннего периода, избыточное содержание азота в растительных остатках, а также проявление частичной миграции гумуса в глубь почвенного профиля, отмеченное ранее в научных публикациях [13–15].

Выводы

-

1. Запашка соломы зерновых культур, выращенных за счет естественного плодородия пахотного чернозема выщелоченного, в условиях лесостепной зоны Зауралья не обеспечивает стабилизацию гумусного состояния – ежегодные потери почвенного органического вещества в слое 0–40 см составляют 1,1 тонны.

-

2. Положительный баланс гумуса в пахотном черноземе выщелоченном отмечен только на вариантах с внесением минеральных удобрений на планируемую урожайность 3,0 и 4,0 т/га, где ежегодно запахивается 5,3 и 6,3 тонны растительных остатков (солома и пожнивно-корневые остатки). Максимальная эффективность гумусообразования проявляется при получении планируемой урожайности 3,0 т/га зерновых культур.

-

3. Внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность зерна свыше 4,0 т/га усиливает процесс минерализации растительных остатков и почвенного органического вещества, что приводит к ухудшению гумусного состояния. Ежегодные потери гумуса достигают 1,2 тонны в год при ежегодной запашке соломы

и пожнивно-корневых остатков массой до 7,5 тонны.

Список литературы К вопросу стабилизации гумусного состояния пахотных черноземов за счет запашки соломы зерновых культур

- Чупрова В.В. Баланс углерода в агроэкосистеме Средней Сибири//Сибирский экологический журнал. -1997. -№ 4. -С. 355-361.

- Чупрова В.В., Ерохина Н.Л., Александрова С.В. Запасы и потоки азота в агроценозах Средней Сибири. -Красноярск, 2006. -171 с.

- Ульянова О.А., Кураченко Н.Л., Чупрова В.В. Влияние системы удобрения на плодородие чернозема выщелоченного Красноярской лесостепи//Агрохимия. -2010. -№ 1. -С. 10-19.

- Абрамов Н.В., Еремин Д.И. Морфогенетические особенности черноземных почв во-сточной окраины зауральской лесостепи//Аграрный вестник Урала. -2008. -№ 2. -С. 62-64.

- Абрамов Н.В., Еремин Д.И. Формирование профиля черноземов выщелоченных Северного Зауралья в условиях длительной распашки//Достижения науки и техники АПК. -2012. -№ 3. -С. 7-9.

- Ермохин Ю.И. Основы прикладной агрохи-мии: учеб. пособие. -Омск: Вариант-Сибирь, 2004. -120 с.

- Еремин Д.И. Изменение содержания и качества гумуса при сельскохозяйственном использовании чернозема выщелоченного лесостепной зоны Зауралья//Почвоведение. -2016. -№ 5. -С. 584-592 DOI: 10.7868/S0032180X1605004X

- Абрамов Н.В., Еремин Д.И., Абрамова C.B. Состав гумуса выщелоченного чернозема Тобол-Ишимского междуречья в естественном состоянии и в условиях длительной распашки//Вестник КрасГАУ. -2007. -№ 4. -С. 52-57.

- Лазарев А.П., Ваймер А.А., Скипин Л.Н. Экологические аспекты использования черноземов Западной Сибири. -Тюмень, 2014. -362 с.

- Еремин Д.И., Ахтямова А.А. Влияние уровня минерального питания на скорость разложения соломы яровой пшеницы в лесостепной зоне Зауралья //Агропродовольственная политика России. -2015.-№ 2 (14). -С. 68-71.

- Рзаева В.В., Еремин Д.И. Изменение агрофизических свойств чернозема выщелоченного при длительном использовании различных систем основной обработки и минеральных удобрений в Северном Зауралье//Вестник КрасГАУ. -2010. -№ 6. -С. 36-42.

- Перфильев Н.В., Вьюшина О.А., Майсямова Д.Р. Системы основной обработки и формирование ассоциаций микроорганизмов в темно-серой лесной почве//Достижения науки и техники АПК. -2015. -Т. 29. -№ 10. -С. 16-18.

- Кленов Б.М. Устойчивость гумуса авто-морфных почв Западной Сибири. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. -176 с.

- Еремин Д.И. Изменение качественного состава гумуса чернозема выщелоченного под действием возрастающих доз минеральных удобрений//Сиб. Вестник с-х науки. -2012. -№ 6. -С. 20-26.

- Еремин Д.И. Агрогенная трансформация чернозема выщелоченного Северного Зауралья: автореф. дис. … д-ра биол. наук. -Тюмень, 2012. -34 с.