К выбору частоты ультразвука при контроле взвешенных веществ в навозных стоках на очистных сооружениях животноводства

Автор: Головинов Валентин Васильевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 2 (58), 2022 года.

Бесплатный доступ

Существующие технологические линии очистки сточных вод, прежде всего промышленных свинокомплексов, не обеспечивают требуемое качество очищенной сточной жидкости для дальнейшей её биологической очистки, что вызывает серьёзные загрязнения окружающей среды и создаёт напряжённую экологическую обстановку вокруг мест расположения животноводческих объектов. Использование технических средств контроля и измерения концентрации взвешенных веществ позволяет повысить качество разделённых фракций, автоматизировать трудоёмкие участки, уменьшить эксплуатационные затраты, материалоемкость и энергоемкость всего технологического процесса. Проблема повышения качества работы очистных сооружений решается путём применения ультразвукового метода контроля, основанного на изменении поглощения звуковых волн в зависимости от концентрации взвешенных веществ в жидкой среде. Общий коэффициент поглощения сложно зависит от частоты ультразвука и радиуса частиц. Зависимость коэффициента поглощения от концентрации носит линейный характер, что упрощает использование ультразвуковой локации для контроля концентрации и повышает точность измерений. Изменение поглощения ультразвуковых волн, проходящих через исследуемую среду, должно находиться в интервале, удобном при последующей обработке амплитуды сигналов электронным блоком измерительного устройства. При выборе оптимальной частоты ультразвука учитываются следующие параметры: акустическая база датчика, гранулометрический состав взвесей и требуемый диапазон контроля концентрации. Увеличение акустической базы измерительного датчика приводит к уменьшению требуемой частоты ультразвука для рассмотренных параметров взвешенных веществ в стоках. Для измерения концентрации взвешенных веществ в жидкой фазе после первичных и вторичных отстойников на очистных сооружениях используется частота ультразвука от 2,4 до 4,6 МГц, а для осадка в этих отстойниках - частота от 1,7 до 3,2 МГц.

Навозные стоки, очистные сооружения, вертикальный отстойник, концентрация взвешенных веществ, ультразвуковой метод, частота ультразвука, акустическая база

Короткий адрес: https://sciup.org/140295099

IDR: 140295099 | УДК: 621.3.084:631.22.018 | DOI: 10.55618/20756704_2022_15_2_63-72

Текст научной статьи К выбору частоты ультразвука при контроле взвешенных веществ в навозных стоках на очистных сооружениях животноводства

15-2(58): 62–71. (In Russ.)

Введение. Максимально возможное разделение навозных стоков на твёрдую и жидкую фракции с последующей биологической очисткой жидкой фракции часто является единственно возможным решением проблемы переработки стоков. Однако существующие технологические линии очистки сточных вод, прежде всего промышленных свинокомплексов, не обеспечивают требуемого качества очищенной сточной жидкости для дальнейшей её биологической очистки, что вызывает серьёзные загрязнения окружающей среды и создаёт напряжённую экологическую обстановку вокруг мест расположения животноводческих объектов [1]. Основной причиной такого положения дел является неудовлетворительная работа средств механического разделения навозных стоков на твёрдую и жидкую фракции или разделения в первичных и вторичных вертикальных отстойниках – основных элементов первых ступеней переработки навоза на очистных сооружениях. Аналогичная проблема существует сегодня и в технологиях очистки сточных вод сахарных заводов, где также применяется фракционное разделение в отстойниках [2].

В настоящее время на очистных сооружениях животноводческих объектов отсутствуют технические средства оперативного контроля и измерения качественных показателей работы средств механического разделения навозных стоков. Основным таким показателем является концентрация взвешенных веществ в получаемых фракциях [3]. Использование технических средств контроля и измерения концентрации взвешенных веществ позволило бы повысить качество разделённых фракций, автоматизировать трудоёмкие участки, что в итоге приведёт к снижению эксплуатационных затрат, материалоемкости и энергоемкости всего технологического процесса [4, 5].

Данная проблема может быть решена применением ультразвукового метода контроля, основанного на изменении поглощения звуковых волн в зависимости от концентрации взвешенных веществ в жидкой среде.

Методика исследования. Распространение и поглощение звуковых волн в средах, подобных навозным стокам (суспензии, эмульсии, растворы, чистые жидкости), представляют большой теоретический и практический интерес как в нашей стране, так и за рубежом. В них вполне обоснованно показана возможность измерения концентрации взвешенных веществ в различных жидких средах [6–11].

Ультразвуковые волны, проходящие через какую-либо материальную среду, затухают в ней по экспоненциальному закону, который описывается следующим уравнением [6, 7]:

т т -2а • x I = Iо • e , где I и I0 – соответственно интенсивности звуковой волны непосредственно у излучателя и на расстоянии х (м) от него, Вт/м;

a - амплитудный коэффициент поглощения звуковой волны, м-1.

Для суспензий с концентрацией взвешенных веществ не более 5%, к которым относятся и рассматриваемые навозные стоки [5], амплитудный коэффициент поглощения ультразвука определяется как сумма следующих слагаемых [7]:

a = a0 + a f + as, где а о - коэффициент поглощения в чистой жидкости дисперсной среды;

a f - коэффициент поглощения, вызванный трением частиц о жидкость из-за разницы их колебательных скоростей;

а $ - коэффициент поглощения, связанный с рассеянием звуковой энергии на взвешенных частицах.

Коэффициент а о состоит из суммы коэффициентов поглощения, определяемых сдвиговой вязкостью и теплопроводностью жидкости [7]:

а о

to 2

2 р • а3

4 Л 1 л

. 3n+х(СТ, - с;>1 ■ где to - циклическая частота ультразвука Гц, ю=2п f;

р - плотность жидкости, кг/м3;

а – скорость звука, м/с;

П - коэффициент сдвиговой вязкости, кг м/с;

X - коэффициент теплопроводности;

С v , С p – соответственно теплоёмкости при постоянных объёме и давлении.

Теплоёмкости Сv и Сp для мало концентрированных суспензий практически не отличаются друг от друга по величине, поэтому при расчётах можно использовать следующий вид коэффициента поглощения в жидкости:

2 • to2 8 n2 • f2 • n a0 =-----г • П =---т™.

3 p • а 3 3 3 р • а 3

Для расчёта коэффициента поглощения, вызванного трением частиц, используется выражение, представляющее с первого взгляда сложную зависимость от размеров частиц и их концентрации [6]:

= i 2(i + V I )

f (i +1 )2 + i(i + ь I )2, где

A =

4 • Con- ( ү - 1)2 9 • a - р - r 2

причём f 0 – объёмная концентрация частиц;

r – радиус частиц, м;

γ – кратность плотностей частицы и жидкости.

Для навозных стоков с частицами радиусом r ≥ 0,01 мм уже на частотах в несколько сот килогерц ξ >> 1 , поэтому выражение принимает вид:

( γ - 1)2 ⋅

2 ωη

α f = С 0

^ρ

(1 + 2 γ ) ⋅ a ⋅ r

Учитывая то, что частицы навозных стоков имеют γ =1,3, коэффициент поглощения, вызванный трением взвешенных частиц и жидкости, после небольших преобразований предыдущего выражения будет определяться по следующей формуле:

π ⋅ f ⋅ η

α f = 0,05 ⋅ С 0 ρ , (1)

a⋅r cледовательно, коэффициент αf пропорционален f и обратно пропорционален радиусу частиц.

Если известна весовая концентрация (г/л), то объёмная концентрация определяется по формуле с с т

С 0 = ⋅ ,

0 100 ρТ где ρТ =1300 кг/м3 – плотность взвешенных частиц в навозных стоках.

Важнейшим фактором, определяющим величину поглощения звука в суспензии, является рассеяние энергии ультразвука на взвешенных частицах.

Коэффициент поглощения, связанный с этим рассеянием [12]:

-

1 ω 4 π ⋅ f

α s = ⋅ С 0 ⋅ r 3 = ( ) 4 ⋅ С 0 ⋅ r 3 . (2)

-

12 а 4 3 a

Из этого выражения видно, что поглощение, вызванное рассеянием, пропорционально четвёртой степени частоты и кубу радиуса частиц.

Таким образом, общий коэффициент поглощения α, в зависимости от относительного влияния слагаемых αf и αs, может довольно сложно зависеть от частоты ультразвука и радиуса частиц. Кроме того, в выражениях (1) и (2) объёмная концентрация вещества С0 входит в первой степени, т.е. зависимость коэффициента поглощения от концентрации носит линейный характер, что может упростить использование ультразвуковой локации для контроля концентрации и повысить точность измерений. Однако возможность точного определения концентрации взвешенных веществ в широких пределах связана с необходимостью выполнения условия, что величина распределения частиц по фракциям должна изменяться незначительно, чтобы исключить поддельное влияние рассеивания на величину общего поглощения.

Навозные стоки не относятся к монодисперсным суспензиям и для них характерно изменение гранулометрического состава взвешенных частиц при относительно широком диапазоне контролируемой концентрации. Микроскопические исследования взвешенных частиц стоков показывают в основном хлопьевидную форму частиц, но для ультразвукового контроля можно допустить, что определённым размерам реальных частиц соответствуют эквивалентные по поглощению частицы сферической формы и, задавшись распределением таких частиц по размерам, можно найти поглощение ультразвука на различных частотах, используя выражения (1) и (2). В этом случае суммарное поглощение Δ α = α + α s для навозных стоков определяется как сумма поглощений отдельных фракций:

0,05 π⋅ f ⋅η n Co(i) αf = ⋅ ⋅∑ , a \ ρ i=1 ri n αS=34⋅(πa⋅f)4⋅i∑=1Co(i)⋅ri3

,

где Сo(i) – объёмная концентрация взвешенных частиц i-той фракции;

r i – средний радиус взвешенных частиц i -той фракции;

n – количество фракций.

Средний радиус взвешенных частиц определяется исходя из эквивалентного диаметр отдельной фракции:

di ⋅ hi 100

n d э = ∑ i = 1

где di – средняя величина частиц соответствующего диаметра, мм;

-

h i – процентное содержание отдельных фракций;

-

n – количество фракций.

Выделяют шесть фракций частиц:

первая – с диаметром 0–0,0625 мм; вторая – с диаметром 0,0625–0,125 мм; третья – с диаметром 0,125–0,25 мм; четвертая – с диаметром 0,25–0,5 мм; пятая – с диаметром 0,5–1 мм; шестая – с диаметром 1–2 мм.

Проводившиеся ранее исследования свидетельствуют о многообразии гранулометрического состава частиц, связанного с типом и рационом кормления, временем года, возрастом животных. Что касается поступающих на переработку стоков, то здесь эквивалентный диаметр частиц может изменяться от 0,3 до 1,5 мм [13]. На вторых и третьих ступенях очистки и обеззараживания эквивалентный диаметр снижается до 0,1–0,3 мм.

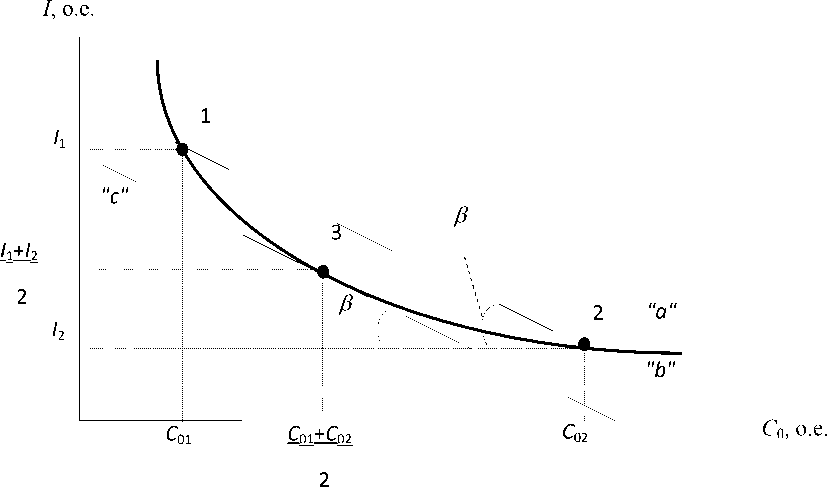

Выходная характеристика ультразвукового измерительного устройства

Output characteristic of an ultrasonic measuring device

Для большинства участков технологических линий переработки и утилизации стоков необходимо осуществлять контроль в узком диапазоне с концентрацией взвесей С = 5–10 г/л, т. е. изменение распределения частиц по размерам в этих пределах незначительно и появляется возможность рассчитать требуемую частоту ультразвука. При этом изменение поглощения ультразвуковых волн, проходящих через исследуемую среду, должно находиться в интервале, удобном при последующей обработке амплитуды сигналов электронным блоком измерительного устройства. Кроме того, желательно, чтобы выходная характеристика всего ультразвукового измерительного комплекса обеспечивала достаточную чувствительность и точность контроля.

Общая зависимость интенсивности проходящей ультразвуковой волны от

концентрации взвешенных веществ носит экспоненциальный характер, как показано в качестве примера в виде кривой « а » на рисунке. Причём в искомом диапазоне изменения концентрации от С 01 до С 02 наклон прямой « b », проходящей через граничные точки 1 и 2 с координатами соответственно (С 01 ; I 1 )

составляет определённый провести касательную « с » через точку 3 с

( С 01 + С 02 ) , ( I 1 + I 2 ) ^ то

2 ; 2 J ,

и (С 02 ; I 2 ), угол р. Если к этой кривой координатами в требуемом

режиме её наклон будет составлять тоже угол р. Очевидно, что оптимальная частота ультразвука определится при р = 45° из

соотношения

аі а C0

= tg 450 ,

0,05

где к 1 =--- а

•

п • n

\ p

n C 01( i ) n C 01( i )

i = 1 r i- i = 1 r i- ’

где Д I =I1 - I2 - абсолютное уменьшение интенсивности ультразвуковой волны вследствие увеличения объёмной концентрации взвешенных веществ на

Д C o = C 02 - C 01 .

Так как напряжение на пьезоэлементе

пропорционально интенсивности

ультразвука, то справедливо следующее

выражение:

U 1

C 02

- U-2

С 01

= 1 или

тт .р-2а 1 x-С -С + U -2' 2" 2 x

U 0 е = C 02 C 01 + U 0 е .

Принимая U 0 = 1 и прологарифмировав

правую и левую части, получим а1 =----n[(C02 -C01) + е ^x]• (5)

2 • x

Для точек 1 и 2 представим выражение (3) и (4) для коэффициентов поглощения в следующем виде:

а f 1 = K 1 • 7 7 ; а f 2 = K 2 • 7 7 ;

aS 1 = b 1 • f ^as 2 = b 2 • f 4,

K = K • j^ C 0 2< i L , i = 1 r i

т.е. K 1 и K 2 будут учитывать фракционный состав взвешенных веществ.

Коэффициенты для расчёта a s :

, _ 3 п4 n з b1 = д • 4 ' ^ C01( i) ri

4 а i = 1

nn

= b • ^ C01(i) ri ; b2 = b • ^ C02(i) ri , i =1 i =1

т.е. принимается b = -•

п 4

a 4 .

Общие коэффициенты поглощения для C 01 и C 02 : а 1 = а 0 + K 1 • 7 7 + Ь 1

а 2 = а 0 + K

Следовательно, (5) представляется как

;

a 0 + K1 • V f + b 1 • f 4 = — / t n [ ( C 02 — C 01 ) + e "^a 2 x ] •

2 • x

Решая это уравнение относительно f , в левой части получим:

—

---1--- ^ n [ ( Cn

2 • К 1 • x L 02

- C 01 ) + е "2а 2 x ] - а 0 + b 1 • f 4

K 1

,

или

f =

t n [ ( C fi2 — C o 1) + exp(-2 x (a + K2Jf + b2f 4)) ] - a 0 + b 1 " f 2 02 01 0 2 2

•• К j x K 1

Результаты исследований и их обсуждение. В полученном трансцендентном уравнении необходимо определиться по отношению к такому параметру, как акустическая база х ультразвукового датчика. Конечно, желательно чтобы её протяженность была как можно большей, что дало бы возможность сканировать ультразвуком значительные объемы исследуемой среды. С другой стороны, расстояние х должно быть таким, чтобы в эксплуатации не возникало сложности с настройкой и установкой ультразвуковых датчиков, а также обеспечивалась бы их компактность. Это в первую очередь относится к контролю по методу эхо-сигнала, когда используется всего один пьезоэлемент.

Диапазоны изменения концентрации взвесей были выбраны с учетом особенностей технологических процессов на отдельных участках при переработке навозных стоков свинокомплексов. Так, для автоматизации работы первичных вертикальных отстойников необходимо отслеживать изменение концентрации в твердой фракции от 60 до 80 г/л, а в жидкой фракции – от 2 до 5 г/л [5, 14, 15].

Конечно, можно при контроле очень узкого диапазона изменения концентрации обойтись и простым сигнализатором или индикатором. Однако при создании технологически значимых автоматических систем управления процессами переработки стоков необходимо ориентироваться на измерение концентрации взвесей в двух диапазонах: от 2 до 20 г/л и от 20 до 80 г/л.

Если в первом случае контроль может проводиться при переработке осветленных или жидких фракций, то во втором – при обеззараживании твердых фракций практически во всех технологических линиях обработки навозных стоков свинокомплексов [1, 14].

Для определения частоты ультразвука решение уравнения (6) проводилось на

ПЭВМ с использованием метода простых итераций. В результате для диапазона изменения акустической базы х от 80 мм до 200 мм было выделено два значения требуемой частоты ультразвука.

Расчёт для варианта гранулометрического состава взвешенных веществ, характерного при изменении концентрации от 2 до 20 г/л, показал, что корни уравнения (6) находятся в следующих пределах: f 1 = 0,33–0,5 МГц и f 2 = 2,4–4,6 МГц, а для диапазона от 20 до 80 г/л – f 1 = 0,4–0,7 МГц и f 2 = 1,7–3,2 МГц. Следует отметить, что для частоты f 1 коэффициент поглощения ультразвука в указанных диапазонах изменения концентраций взвесей изменяется незначительно и практическое использование этой частоты не позволит достаточно точно измерять концентрацию взвешенных веществ в навозных стоках на отдельных участках очистных объектов.

Иначе обстоит ситуация со вторым корнем уравнения (6) – f 2 . Для него коэффициент поглощения изменяется в среднем в 3 раза в диапазоне 2–20 г/л и в 2 раза при увеличении концентрации от 20 до 80 г/л. Поэтому при выборе частоты ультразвука для измерения концентрации в этих диапазонах необходимо выбирать частоту f 2 .

Выводы. На основе полученных результатов расчётов частоты ультразвука для измерения концентрации взвешенных веществ на очистных сооружениях свиноводческих объектов можно констатировать следующее.

-

1. При выборе оптимальной частоты ультразвука следует учитывать следующие параметры: акустическую базу датчика, гранулометрический состав взвесей и требуемый диапазон контроля концентрации.

-

2. Увеличение акустической базы измерительного датчика приводит к уменьшению требуемой частоты

-

3. Для измерения концентрации взвешенных веществ в жидкой фазе после первичных и вторичных отстойников на очистных сооружениях следует использовать частоту ультразвука от 2,4 до 4,6 МГц, а для осадка в этих отстойниках – частоту от 1,7 до 3,2 МГц.

ультразвука для рассмотренных параметров взвешенных веществ в стоках.

Список литературы К выбору частоты ультразвука при контроле взвешенных веществ в навозных стоках на очистных сооружениях животноводства

- Неверова О.П., Ильясов О.Р., Зуева Г.В., Шаравьев П.В. Современные методы утилизации навозосодержащих и сточных вод // Аграрный вестник Урала. 2015. № 1 (131). С. 86-90.

- Зубов М.Г., Гетманский А.С. Очистка сточных вод сахарных заводов при сезонном режиме работы // Сахар. 2017. № 6. С. 30-32.

- Torfs Elena, Nopens Ingmar, Winkler Mari K.H., Vanrolleghem Peter A., Balemans Sophie, Smets Ilse Y. Settling tests // Experimental Methods in Wastewater Treatment. Published by IWA Publishing, London, UK, 2016. P. 235-262.

- Тузиков А.В., Ромодин А.В. Экономический эффект от внедрения автоматизации на очистных сооружениях // Фундаментальные и прикладные научные исследования: инноватика в современном мире: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Уфа, 2019. С. 122-131.

- Василенков С.В., Демина О.Н. Принципы моделирования и оптимизации работы отстойника для осаждения тонких фракций // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2009. № 2. С. 41-49.

- Щацкий А.В. Измерение поглощения ультразвука в жидкости: монография. Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing GmbH & Co., 2012. 144 s.

- Kol'tsova I.S., Khomutova A.S. Absorption of ultrasound waves during dynamic processes in disperse systems // Acoustical Physics. 2016. Vol. 62. No 6. P. 688-693. DOI: 10.1134/S1063771016060087.

- Акуличев В.А., Буланов В.А. Акустические исследования мелкомасштабных неоднородностей в морской среде: монография. Владивосток: ТОИ ДВО РАН, 2017. 414 с.

- Рудин А.В., Семенова А.Д. Акустический прибор для определения степени загрязненности моторных масел методом измерения ультразвуковых параметров // Междисциплинарные практики в современном социально-гуманитарном знании: материалы XXXVI Всероссийской научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2021. С. 315-322.

- Диденкулов И.Н., Сагачева А.А. Распространение звука в суспензии частиц с вращательной степенью свободы // Акустический журнал. 2020. Т. 66. № 1. С. 16-19.

- Сагачева А.А., Диденкулов И.Н. Затухание звука в суспензии, содержащей частицы сложной формы // Математика и математическое моделирование: сборник материалов XIII Всероссийской молодежной научно-инновационной школы. Саров, 2019. С. 134-135.

- Hossein F., Materazzi M., Lettieri P., Angeli P. Application of acoustic techniques to fluid-particle systems. A review // Chemical Engineering Research and Design. 2021. Vol. 176. P. 180-193. D0l:10.1016/j.cherd.2021.09.031.

- Королев П.А. Кинетика осаждения взвешенных частиц навозных стоков // Технологии, машины и оборудование в сельском хозяйстве: материалы студенческой научно-практической конференции. Кинель: ИБЦ Самарского ГАУ, 2021. С. 16-18.

- Киров Ю.А., Мухин В.А., Савельев Ю.А., Киров В.А., Кирова Ю.З. Технология и технические средства для обеспечения экологической и технической безопасности на животноводческих комплексах (теория и расчет): монография. Кинель: Самарская государственная сельскохозяйственная академия, 2018. 156 с.

- Киров Ю.А., Савельев Ю.А., Киров В.А., Сычев А.С., Горбачев А.П. Обоснование технологического процесса и технических средств утилизации навозных стоков путем разделения их на фракции // Достижения техники и технологий в АПК: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАЕ В.Г. Артемьева. Ульяновск, 2018. С. 112-120.