К выбору рациональных параметров роторного сепаратора картофелекопателя

Автор: Остроумов С.С., Кузьмин А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Техника

Статья в выпуске: 9, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы повреждаемости клубней картофеля при механизированной уборке. Представлены рациональные параметры роторного сепаратора картофелекопателя, который, по мнению авторов, наиболее приемлем при проведении сельскохозяйственных работ в условиях Иркутской области.

Уборка картофеля, повреждаемость клубней, картофелеуборочный копатель, рабочие органы, оптимизация, параметр

Короткий адрес: https://sciup.org/14083910

IDR: 14083910 | УДК: 631.356.4:

Текст научной статьи К выбору рациональных параметров роторного сепаратора картофелекопателя

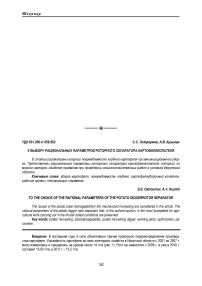

Введение . В последние годы в силу объективных причин произошло перераспределение производства картофеля. Урожайность картофеля во всех категориях хозяйств в Иркутской области с 2001 по 2007 г. мало изменялась и находилась на уровне около 14 т/га (рис. 1). Рост ее наметился с 2009 г. и уже в 2010 г. составил 15,06 т/га, в 2011 г – 15,2 т/га.

В Бурятии же наибольшие площади посадки картофеля, по данным Госкомитета по статистике республики, составляли в середине 1980-х годов почти 25 тыс. га. При этом 60,5 % от них приходилось на сельскохозяйственные предприятия. Начиная с 1990 г., в период перехода экономики России на рыночную основу, общие площади, занятые картофелем, постепенно снизились до уровня менее 20 тыс. га.

Динамика урожайности картофеля

Рис. 1. Динамика урожайности картофеля в Иркутской области

Валовое производство культуры в Бурятии в настоящее время стабилизировалось на уровне 170–200 тыс. т (в Иркутской области 500–600 тыс. т), т.е. при численности около 1 млн чел. примерно по 170– 180 кг на душу населения (в Иркутской области 240–250 кг/чел.). Доля сельхозпредприятий здесь снизилась с 41,9 % в 1985 г. до 3,5 % – в 2001 г.

В общих рекомендациях для Забайкалья предлагается завершать уборку продовольственного картофеля в центральных и южных районах к 25 сентября, а в северных – к 20 числу. При этом отмечается, что с понижением температуры воздуха и почвы до 6–8°С увеличивается повреждаемость клубней уборочными машинами [1].

Иркутская область отличается от Забайкалья более влажным климатом и более тяжелыми почвами. Так, например, по степени увлажнения почв в период уборки картофеля Бурятия и Забайкалье входят во II район с низким увлажнением (25–50 мм осадков), а Иркутская область (предбайкальская часть Восточной Сибири) и западная часть Дальнего Востока входят в III район с пониженным увлажнением (51–75 мм осадков) [2].

Цель исследований . Разработать картофелеуборочную машину, обеспечивающую минимальные повреждения клубней при уборке, предназначенную для конкретных почвенных и климатических условий Иркутской области.

Задачи исследований . Провести анализ современных конструкций рабочих органов картофелеуборочных машин с точки зрения уменьшения повреждений клубней, выбрать и обосновать параметры рабочих органов.

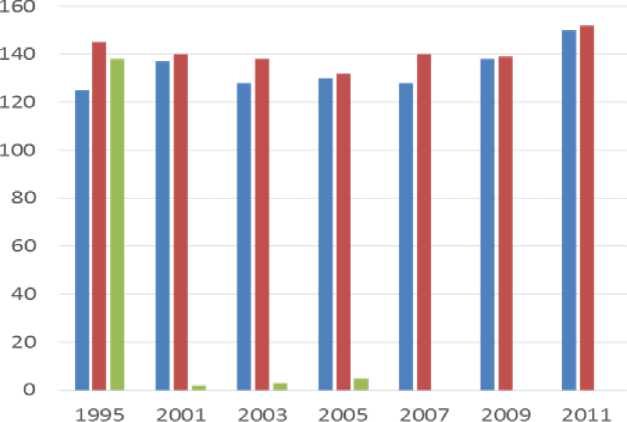

Методика и результаты исследований . Выяснилось, что при уборке повреждается в среднем 40 % клубней по массе. Если принять общее количество повреждений за 100 %, то из этого следует, что только на перепадах повреждается 67,5 %, а на перепадах и сепарирующих органах вместе повреждается уже 95 % клубней (рис. 2).

-

■ На перепадах - 67,5%

-

■ На основном элеваторе - 20%

-

■ На решетах - 7,5%

-

■ На остальных рабочих органах - 5%

Рис. 2. Доля перепадов и сепарирующих рабочих органов в нанесении повреждений клубня картофеля (%) от общего количества повреждений по массе

Таким образом, из всех рабочих органов картофелеуборочных машин наиболее опасны с точки зрения механических повреждений клубней сепарирующие органы. А среди первичных сепараторов прутковые элеваторы наносят самые незначительные повреждения. Это связано с тем, что полотно элеватора не является жесткой конструкцией и может прогибаться при возникновении значительных усилий, что предотвращает в значительной мере клубни от повреждений. Однако прутковые сепараторы лучше предназначены для работы в условиях легкопросеиваимых почв, таких, как, например, в Бурятии. А для более тяжелых суглинков и в условиях повышенной влажности лучше применять роторные сепарирующие рабочие органы, которые при хорошем крошении почвенного пласта меньше повреждают клубни.

Поэтому нами была разработана картофелеуборочная машина с роторным сепаратором. Для определения параметров роторного сепаратора проводились испытания экспериментального картофелекопателя. Он был изготовлен двухрядным и навешивался на трактор Т-25А «Владимирец».

Сепаратор экспериментального картофелекопателя представляет собой систему параллельных валов, на которых в шахматном порядке установлены пальцевые диски, выполненные из резины. Достоинство такого сепаратора состоит в высокой просеивающей способности при малой длине сепарирующей поверхности.

Пальцевые диски экспериментального сепаратора образуют достаточно жесткую, но пружинящую поверхность сепарации, обеспечивающую интенсивное просеивание почвы при мягком воздействии на клубни картофеля, а также самоочистку сепаратора от залипания влажной почвой. Кроме того, конструкция сепаратора предотвращает заклинивание клубней картофеля между пальцами дисков и забивание поверхности сепаратора ботвой.

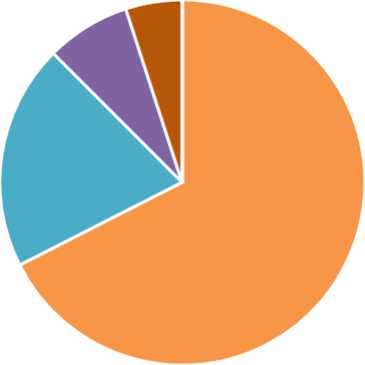

В проводимых экспериментах исследовались зависимости качества технологического процесса – полнота отделения почвы и повреждения клубней – от угла подъёма и длины сепарирующей поверхности. Частота вращения валов была выбрана на основе теоретических исследований и предварительных экспериментов и устанавливалась постоянной в 110 об/мин [3]. Принимались следующие значения угла подъёма сепаратора: 10, 15, 20, 25, 30º.

Максимально экспериментальный картофелекопатель мог содержать 8 валов сепаратора. Имелась возможность последовательно снимать по одному валу сепаратора. Эксперимент выполняли для 8, 7, 6, 5, 4

валов сепаратора. Диаметр каждого ротора составляет 200 мм, перекрытие пальцев роторов соседних валов – 20 мм. Таким образом, длина сепарирующей поверхности изменялась от 740 до 1460 мм.

При движении уборочного агрегата два рядка картофеля подкапывались лемехом, далее масса поступала на сепаратор, где подвергалась интенсивному разделению на пальчатой поверхности. Почва проходила в зазоры между дисками, а клубни переносились по поверхности сепаратора и, направляемые сужающими щитками, укладывались на поверхность поля.

Уборка проводилась на первой передаче трактора при скорости движения около 5 км/ч. Полнота отделения примесей и повреждаемость клубней определялась по ГОСТ 54781-2011 «Машины для уборки картофеля. Методы испытаний». Единственным видом повреждений был обдир кожуры менее 1/2 поверхности клубней. Разрезы, вырывы мякоти и прочие повреждения полностью отсутствовали. Все опыты повторялись 4 раза и по ним определяли средние значения.

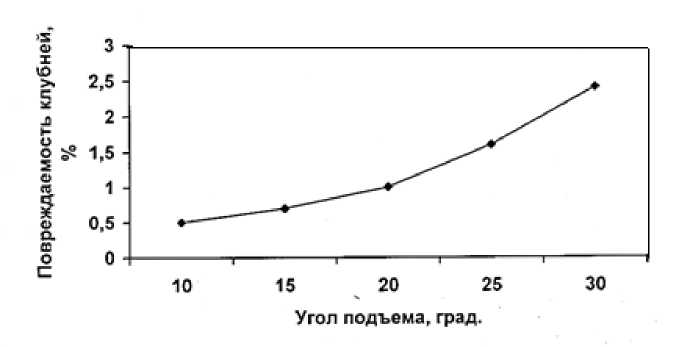

Графики зависимости полноты отделения примесей и повреждаемости клубней от угла подъёма сепарирующей поверхности представлены на рис. 3– 4, из которых видно, что при увеличении угла подъёма сепаратора до 20º отделение примесей улучшается, а затем остаётся практически неизменным.

Повреждаемость клубней с увеличением угла подъёма сепаратора увеличивается, особенно после угла подъёма сепаратора в 20º, так как клубни начинают «пробуксовывать» на одном месте, и время их соприкосновения с сепарирующей поверхностью увеличивается. Это ведёт к дополнительному повреждению кожуры клубней.

Рис. 3. Зависимость полноты отделения примесей от угла подъёма сепарирующей поверхности

Рис. 4. Зависимость повреждаемости клубней от угла подъёма сепарирующей поверхности

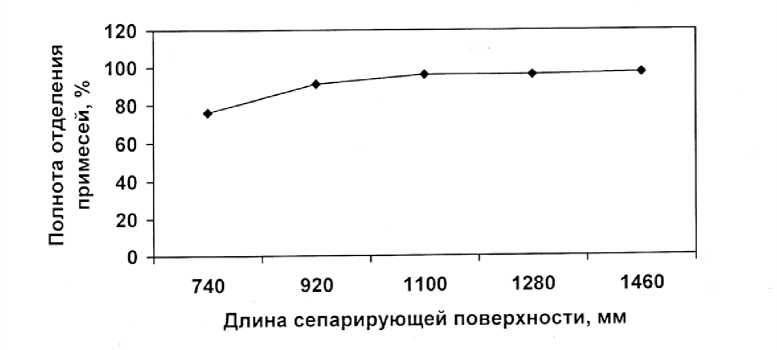

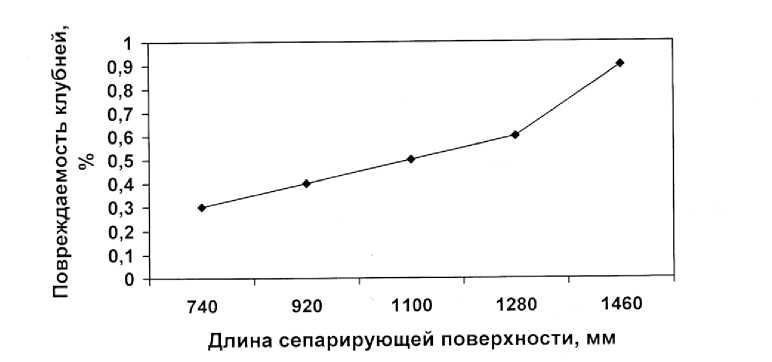

Для дальнейших экспериментов угол подъёма сепаратора приняли 20º. Исследовали зависимости полноты отделения примесей и повреждаемости клубней от длины сепарирующей поверхности (рис. 5–6).

На рисунках 5–6 видно, что повреждаемость клубней при любой длине сепарирующей поверхности низкая, а оптимальная полнота отделения примесей наступает при длине сепарирующей поверхности 1100 мм и далее остаётся практически постоянной.

Рис. 5. Зависимость полноты отделения примесей от длины сепарирующей поверхности

Рис. 6. Зависимость повреждаемости клубней от длины сепарирующей поверхности

Выводы

-

• Из всех современных конструкций рабочих органов картофелеуборочных машин наиболее опасны с точки зрения повреждений клубней сепарирующие органы и перепады до 95 %.

-

• Для условий Иркутской области (более влажный климат и более тяжелые почвы, чем в Бурятии) лучше применять роторные сепарирующие рабочие органы, которые при хорошем крошении почвенного пласта меньше повреждают клубни – от 0,3 до 2,5 %.

-

• Экспериментальный картофелекопатель с роторным сепаратором может успешно применяться при уборке картофеля на тяжёлых почвах повышенной влажности, при наличии большого количества растительных примесей, при этом полнота отделения этих примесей от 80 до 96 %.

-

• Наиболее рациональными параметрами сепаратора являются угол подъёма сепарирующей поверхности 15–20º при длине сепарирующей поверхности 1100 мм, что соответствует шести валам.