Качество размещения высеваемых семян по площади поля. Часть 2. Эмпирический метод оценки качества размещения высеваемых семян по площади пашни

Автор: Лаврухин П.В., Иванов П.А., Хронюк В.Б., Медведько С.Н., Станчула А.П.

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 1 (69), 2025 года.

Бесплатный доступ

Методический подход к определению и расчету показателей качества выполнения процессов сельскохозяйственными машинами - важная часть исследований и испытаний посевных машин. В предыдущей статье нами были подняты вопросы разработки эмпирического метода определения качества размещения семян и последующих из них растений. Разработка метода необходима для получения сведений о качестве выполнения процесса распределения семян или растений по площади поля и анализа различных факторов влияния. Метод строится на сравнении варианта идеального размещения растений с распределением, полученным при высеве посевной машиной, как варианта распределения дискретной величины в двумерном пространстве. Эталоном или идеальным распределением предлагается считать «распределение по квадратам», т.е. такое, когда растения располагаются в центре площадки, размер которой равен размеру площади питания одного растения в конфигурации квадрата, совокупность таких площадей упорядочена и представлена в виде структурированной части площади поля. Критерии выбирались с позиций статистического подхода - усредненные и суммарные показатели. В качестве критериев были выбраны коэффициент возможной заполненности, представляющий собой отношение числа удельных площадей на обследуемом участке к числу растений на этом же участке. Следующий выбранный показатель - коэффициент фактического заполнения площади - отношение занятых площадок питания к числу взошедших растений, который показывает рациональность выбранного способа размещения семян или растений. Далее выбирались показатели условий, предоставленных растениям для производства урожая - удельная нагрузка (среднее количество растений на занятых удельных площадях питания) и средний размер фактической площади питания без учета её конфигурации. Комплексным показателем, объединяющим предложенные критерии качества, показывающим долю рационально используемой площади под посевом, предлагается принять коэффициент использования площади поля.

Удельная площадь питания, качество распределения растений, эталон размещения, удельная нагрузка, коэффициент использования площади поля, фактическая площадь питания

Короткий адрес: https://sciup.org/140312000

IDR: 140312000 | УДК: 631.3: | DOI: 10.55618/20756704_2025_18_1_74-84

Текст научной статьи Качество размещения высеваемых семян по площади поля. Часть 2. Эмпирический метод оценки качества размещения высеваемых семян по площади пашни

Введение. Важнейшей задачей при разработке и проектировании посевных машин, позволяющих в максимальной степени учитывать потребности растений в жизненном пространстве, является реализация требований к равномерности размещения семян на площади пашни.

До настоящего времени равномерность распределения растений (семян) учитывалась как соотношение интервалов между растениями в ряду вне зависимости от ширины междурядья [1–3]. Также известен целый ряд методик, разработанных для частных случаев определе- ния равномерности распределения семян по ширине захвата сошников подпочвенно-разбросного посева [4–6], где в расчет принималось количество семян в продольных полосах по ходу сошника. В других методиках применяются вероятностные методы [7–9], которые дают только косвенные оценки и которые трудно сравнить между собой. В других методиках предлагается подсчитать коэффициент равномерности, представляющий собой отношение интервалов между соседними растениями [10–12]. Получаемые результаты зависят от субъективного мнения оператора измерений, в то время как качество – это конкретное содержание результата распределения. Некоторые методики построены на определении доли числа растений, обеспеченных достаточной площадью питания [13–15]. Все методы построены на измерении линейных величин, в то время как распределение семян (растений) по площади должно рассматриваться как распределение дискретной величины в двумерном пространстве. Получаемые результаты зависят от субъективного мнения оператора измерений, в то время как качество – это конкретное содержание результата распределения. Данное противоречие является одной из причин того, что при создании новых посевных машин руководствуются традиционными сведениями о ширине междурядий и дозировании семян, высеваемых в рядок, привнесенных из параметров ранее созданных конструкций [15]. Данный подход не может предоставить полноценные сведения для конструирования посевной машины, которая обеспечила бы оптимальное расположение высеваемых семян на площади пашни. Отсюда следует, что для создания более эффективных посевных машин необходим ме- тод определения достигаемого ими качества распределения семян по площади на основе первичной опытной информации – эмпирический метод. Поскольку качественный признак не поддается количественному выражению, то необходима разработка системы показателей, как совокупности взаимосвязанных между собой элементов разрабатываемого метода.

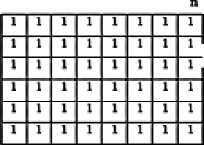

Материалы и методы исследования. В основу предлагаемого эмпирического метода определения качества размещения семян по площади положено сравнение выполненного посева с его эталонным распределением. Для этого предлагается результат работы посевной машины, отображаемый табличной записью количества растений в упорядоченно расположенных ячейках таблицы (моделей числовых полей), соответствующих расположению единичных (удельных) площадей питания на некоторой площади (выражаемый коммутативной таблицей А(т х п)), сравнить с искусственно созданным эталоном распределения. Поскольку эталон распределения семян и получения соответствующей густоты стояния растений всегда выполняется по одним и тем же правилам, то его вполне допустимо именовать «стандарт». Отклонение параметров обследуемого посева от стандарта – установление соответствующих численных соотношений. Такая оценка будет отвечать требованиям всеобщности применения, поскольку позволит сравнить качество работы всех видов посевных машин вне зависимости от назначения посева, норм высева, способов выполнения операции и прочих конкретных условий. Схема расчета показателей сравнения представлена на рисунке.

Определение меры распределения Definition of distribution measure

Эталон размещения данной нормы высева Standard for placement of this seeding rate

Выполнение условия безразмерного отображения реального распределения Fulfilment of the condition of dimensionless display of the real distribution

4 = SO

E = (mxn)

Табличная запись числа растений в сетку эталона Tabular entry of the number of plants in the standard grid

^ЙЯ||И1»»^

Л,идай

|

1 |

1 |

\ 1 |

3 |

I |

|||

|

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

||

|

1 |

L |

1 |

\ 2 |

2 |

1 |

3 |

|

|

। 2 |

|||||||

|

1 |

L |

3 |

1 |

||||

|

1 |

1 |

1 |

L |

2 |

L |

1 |

2 |

Определение показателей качества методом суммирования признаков элементов таблицы распределения Determination of quality indicators by the method of summing up the characteristics of the elements of thedistribution table

Схема расчета показателей Scheme for calculating indicators

В соответствии с алгоритмом расчета вначале следует рассчитать вариант параметров для стандарта распределения – к ним относятся размер удельной площади питания и размер таблицы для записи количества растений в каждой отдельной ячейке таблицы. В каждой ячейке эталона будет располагаться только одно растение или всхожее семя.

Результаты исследования и их обсуждение. Мера для создания эталона распределения и последующих расчетов качества будет иметь вид:

Л = S/Q, (1) где A i - размер удельной или элементарной площади питания, м2;

S – единица площади, для которой задается требуемая густота стояния растений Q, м2(га).

Далее создается таблица для записи числа растений A(m x n) , её размер соответствует размеру стандарта E(m x n) . Тогда общее количество ячеек таблицы S 2 будет выражено как

S 2 = m x n . (2)

В общем случае количество ячеек можно подсчитать по формуле mn

S 2 =ZZ е (i , j ) . (3)

i = 1 j = 1

Полевая всхожесть семян, обусловленная различными природноклиматическими факторами, неравномерность распределения семян во время высева приводят к тому, что на обследуемом участке будет получено некоторое количество растений, отличное от количества высеянных семян. Это количество растений будет отражено как сумма всех растений по столбцам и строкам коммутативной таблицы числом S1, шт.

mn

S 1 = ZZ a (i , j ) . (4)

i = 1 J = 1

Соотношение сумм числа растений с числом ячеек эталона может служить критерием соответствия фактической и установленной нормы высева, поскольку число ячеек эталона зависит от задаваемой нормы высева, а число всходов семян зависит от фактического высева:

К в = S 1 /S 2 . (5)

Критерий может применяться для оценки устойчивости работы дозирующих элементов конструкции сеялок и возможности настойки на норму высева: при значениях К в > 1 ± N o норма высева превышена, при К в < 1 ± N o норма высева занижена (здесь N o – допустимое отклонение от заданных параметров высева). Кроме того, ряд критериев, полученных по рандомизированной схеме на различных участках посева, покажет отклонение числа растений как неоднородность густоты стояния, например, при изучении влияния на полевую всхожесть семян предшествующих обработок почвы или других технологических приемов.

Весомым показателем, характеризующим качество распределения высеваемых семян по площади, может быть коэффициент фактического заполнения. Данный критерий представляет отношение числа занятых площадей питания М

m

Mb = Z к их общему количеству S2 в пределах обследуемого участка посева:

К ф =М/S 2 . (6)

В случае идеального распределения растений по ячейкам участка данный критерий будет равен 1. Поскольку коэффициент показывает долю числа элементарных площадок, содержащих растения от общего числа элементарных площадей питания, определенного нормой высева, то отклонение его от единицы означает отклонение от наиболее целесообразной величины междурядья, что может считаться критерием качества размещения нормы высева семян в поперечном направлении. В общем случае, чем ближе величина критерия к единице, тем выше качество распределения растений в поперечном направлении.

Известны некоторые виды посевов (например, гнездовой), когда требуется высевать по нескольку семян одновременно либо с некоторыми промежутками в гнезде [5]. В таком случае будут изначально задаваться площади питания, которые содержат х растений или семян. В этом случае будет требоваться подсчет таких гнезд с заданным количеством семян МХ либо по соответствующим вариантам: х = b шт. растений, х = d шт. растений и т.д., тогда mn

М х = ZZ x (i , J ) , (7)

i = 1 J = 1

или при х = b шт. , х = d шт. и т.д.

Zb (i, J ) при X = b i = 1J = 1

mn

M c = Z Z с ( i , J )

1. 1 j = 1

при X = С

M d = Z n d(i , J )

i = 1 J = 1

при X = d

Для вариантов гнездового посева К ф будет определен зависимостями:

|

К ф — |

[ К фь — М ь / ^ 2 b К фс — М с / S |

(9) |

|

К фd — M d / S^ 2 d |

Характерной особенностью рядовых видов посевов является то, что часть площадей питания будет содержать по несколько семян или всходов растений, а другая часть ячеек будет оставаться пустой. Данная особенность прослеживается в том, что в агрономической науке очень редко можно встретить описание площади питания как некоторой геометрической фигуры. Такие описания чаще всего встречаются в инженерных исследованиях, посвященных исследованиям процессов рассева семян в подсошниковом пространстве и при описании технических решений для сошников подпочвенно-разбросного посева. В подавляющем большинстве трудов площадь питания лишена конфигурации и носит некоторый абстрактный характер. На практике управление показателем величины площади питания растений пытаются выполнять нагружением рядка, исключением рядка с семенами через один и другими способами. При таком подходе к задаче распределения семян по площади посевной машиной получают незначительный эффект, не решающий основной задачи высева семян – более рационального распределения их по площади. Этот факт является одним из наиболее существенных в ограничении реализации потенциала урожайности культур и гибридов, поскольку действительная площадь питания, предоставляемая каждому из растений, в несколько раз будет меньше от рассчитанной при абстрактном подходе, описанном выше. Тогда разрабатываемый эмпирический метод должен включать в себя такие инструменты, которые могли бы позволить оценить условия развития растений и формирования ими полезного урожая. Таким, на наш взгляд, инструментом может быть усредненное число растений на одной занятой площадке питания. В ранее проведенных нами исследованиях по этой теме предлагалось следующее: «характеристикой, позволяющей сопоставить условия, со- здаваемые растениям при их размеще- нии на выделенном участке, является соотношение Нуд (удельная нагрузка на одну занятую элементарную площадь питания, шт.) числа растений S1 к числу занятых элементарных площадей М на фрагменте поля. Данная характеристика является оценкой нагрузки занятых площадей питания и показывает среднее количество растений, приходящееся на одну нагруженную удельную площадь питания:

Н уд = S 1 /М. (10)

Характеристика, показывающая полноту использования выделенного фрагмента площади поля, может быть получена из следующих соображений. Величина, обратная Нуд, дает среднее фактическое значение площади питания одного растения - Л^ (действительная средняя величина площади питания, м2):

л i

Н ул

Нагружая

л i мл i-

, ч л-.(11)

S1

M элементарные площади питания, машина фактически уменьшает величину реально предоставленной площади питания, с одной стороны, а с другой стороны, часть площади поля остается недоступна для растений» (Лаврухин П.В. Совершенствование тех- нологических основ размещения семян посевными машинами: дис. д-ра техн. наук. Зерноград, 2024). К сказанному добавим, что форма площади питания при разбросном посеве будет произвольной фигурой, но растения имеют механизм адаптации к таким условиям и способны, в некоторой степени, приспособиться к взаимному расположению без ущерба для урожайности.

Для комплексной оценки рациональности взаимного расположения растений и эффективности применения посевной машины с точки зрения достаточного качества их размещения предлагается оценивать долю рационально используемой площади поля. Данный показатель может быть получен при учете величины удельной нагрузки на одну занятую элементарную площадку и фактического заполнения засеянной площади – коэффициента использования площади поля К п . Данный коэффициент объединяет предложенные критерии качества, показывает долю рационально используемой площади под посевом и является универсальным показателем эффективности применения конкретной посевной машины для формирования посева, способного в наибольшей степени реализовать потенциал урожайности возделываемой культуры.

— X К ф = К п , Н уд

или с учетом ряда показанных вариантов

К п = s

К = пb Нфb уд

К = пc Нфс уд

К . = пd Нфd уд

Отношение показывает осред-

Нуд ненную долю занятой удельной площади питания, единица, в данном случае, соответствует одной удельной площади питания.

Также может быть выполнена другая запись этого показателя, более удобная для практических расчетов:

К п = 1 X M = M 2 , (14)

S 1 S2 S j X S2

M или для вариантов заполнения удельных площадей

К

M2 b nb S X S,h

1 2 b

К п =

К пc

M 2 c

S X S.

-

1 2 c

.

Md

Knd = ^ x Sd

По мере развития агрофитоценоза значение коэффициента К п будет изменяться – часть растений выпадет (погибнет), а другая часть сможет освоить освободившееся пространство. Значение коэффициента будет изменяться, поэтому следует установить фазу развития растений, когда получение данных будет оптимальным.

Предлагаемый метод основан на представлении структуры посевов в виде моделей числовых полей, что позволяет создать стандарт распределения, сравнить его с реальным размещением растений, сделать выводы о рациональности использования площади поля и получить конкретные численные данные о работе исполнительных органов посевной машины с точки зрения качества размещения растений. При этом формулировка качества размещения будет иметь вид: «Качество размещения растений по площади – это величина приближения характеристик и критериев размещения реального исполнения по- сева к эталону идеального распределения данной нормы высева для конкретной культуры, сорта, гибрида или партии семян» (Лаврухин П.В. Совершенствование технологических основ размещения семян посевными машинами: дис. д-ра техн. наук. Зерноград, 2024).

Несомненно, что распределение растений по площади имеет свои допуски, когда урожайности агрофитоценоза не наносится ущерб от снижения качества исполнения операции по размещению растений. Эти допуски должны быть положены в основу требований к исполнению процессов, воспроизводимых сеялками. Основные процессы посевных машин, оказывающие влияние на качество, это:

– точность настройки машины на норму высева и сохранение этих настроек во времени для всей машины и отдельными дозирующими аппаратами (устойчивость общего высева и стабильность работы отдельных аппаратов);

– единообразие показателя размещения семян или растений в продольном направлении, характеризуемое отклонением от заданного высева между отдельными аппаратами или сошниками;

– способ поперечного размещения семян рабочими органами сеялок – рядами, лентами, без рядов.

Представленный эмпирический метод оценки качества распределения семян (и последующих из них растений) позволяет оценить соответствие выполненного посева с вариантом его исполнения одновременно в двух направлениях – продольном и поперечном. Предложенные показатели оценки качества, на наш взгляд, являются наиболее функциональными, характеризующими размещение растений с точки зрения наилучших условий в двумерном пространстве. Такой методический подход способен обеспечить выработку решения о формировании необходимой конструктивнотехнологической схемы новой посевной машины, отвечающей требованиям максимально возможной в конкретных почвенно-климатических условиях реализации потенциала урожайности возделываемых культур и гибридов, предложить соответствующие режимы и параметры работы исполнительных узлов и механизмов.