Качество роста и неравенство доходов: межстрановый анализ

Автор: Хусаинов Булат Доскалиевич, Каймолдина Шолпан Алтынбековна, Нусупов Асет Ильясович

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Экономические исследования

Статья в выпуске: 4 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена построению и реализации эконометрической модели для количественной оценки влияния межстранового, международного и национального неравенства доходов на динамику и качество роста четырёх групп стран с различным уровнем развития. Проведён содержательный анализ многочисленных российских и зарубежных работ, исследующих динамику и качество роста. На этой основе делается вывод, что неравенство доходов является важной характеристикой качества роста как национальной, так и глобальной экономики. Для изучения взаимосвязи между неравенством и экономическим ростом в исследовании используется две концепции, предложенные Всемирным банком - межстрановое и международное неравенство (cross-country and international inequality). Отличие настоящего исследования от всех других известных работ состоит не в выявлении генезиса феномена «неравенства», а в направленности на развитие концепций неравенства между странами и количественной оценке их влияния на рост экономик с разным уровнем доходов (высокие, выше среднего, ниже среднего и низкие). Такое развитие способствует расширению ландшафта исследований, анализирующих взаимосвязи экономического роста и неравенства. Реализация построенной модели межстрановой регрессии подтвердила предположение о негативном воздействии трёх видов неравенства на страны с различными уровнями доходов. Причём степень их влияния для четырёх групп стран проявляется с различным временным лагом. Полученные статистически значимые эмпирические результаты являются убедительной научной основой для доказательной политики (evidence based policy) при выработке адекватной экономической политики национальными правительствами, особенно в современных условиях

Качество роста, глобальная экономика, неравенство доходов, национальная экономика, инклюзивный рост, индекс джини, эконометрическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/143178406

IDR: 143178406 | DOI: 10.19181/lsprr.2021.17.4.3

Текст научной статьи Качество роста и неравенство доходов: межстрановый анализ

Объект исследования. Экономики четырёх групп стран мира с различными уровнями доходов.

Предмет исследования. Выявление взаимосвязи между неравномерным распределением доходов (неравенства) и экономическим ростом.

Цель исследования – оценка и анализ степени влияния неравномерного распределения доходов на рост экономик, сгруппированных уровням доходов (высокие, выше среднего, ниже среднего и низкие).

Гипотеза исследования состоит в определении степени воздействия меж- и внутристрано-вого неравенства на экономики стран с различными уровнями доходов на основе межстрановой регрессионной модели.

Экономический рост – актуальнейшая проблема теории и практики. Но рост экономики – не самоцель. Он является одним из необходимых условий для повышения благосостояния населения. Большинство теоретических и прикладных исследований акцентируют внимание на объяснении количественных параметров роста. Однако важны не только и не столько темпы роста, но что более существенно – его качество. Думается, справедливо утверждение, что результаты развития определяются как источниками, так и характером роста.

Проблема качества роста привлекает внимание исследователей давно, начиная с 1970-х годов, но результативные исследования феномена «качество роста» стали проводиться на рубеже XX и XXI столетий [16]. В большинстве научных работ исследуются традиционные характеристики качества роста. Однако для различных групп стран в разные периоды их развития детерминанты качества роста могут существенно отличаться. Это обусловлено неравномерностью темпов развития различных стран мира, как-то: замедлением скорости роста развитых экономик и прогрессом в развивающихся странах и формирующихся рынках. Несмотря на значительное число зарубежных исследований, проблема качества роста всё ещё остаётся недостаточно изученной. В частности, дефиниция «качество роста» в научной литературе до настоящего времени строго не определена.

Исследования, направленные на изучение генезиса экономического роста и его качества, демонстрируют противоречивые мнения. Апологеты быстрого роста отстаивают необходимость высокой динамики макроэкономических параметров. По их мнению, это позволяет направлять больше средств на социальные программы и решение проблем окружающей среды. Оппоненты придерживаются иного мнения: динамичность роста не обуславливает быстрое повышение уровня жизни населения и сопряжены с усугублением социальных, экологических и политических проблем. Односторонняя направленность на экономический рост влечёт за собой неоднозначные последствия, в том числе низкий уровень качества роста. Последнее обстоятельство порождает высокий уровень неравенства доходов и богатства как внутри отдельных экономик, так и между ними.

В результате обобщения значительного числа зарубежных, советских и российских работ и, учитывая многогранность проблемы, в [6]1 качество роста предлагается измерять в следующих аспектах: структурный, ресурсный, экологический, социальный. В начале XXI века в целях обеспечения прикладного характера теорий и их применения, к понятию «экономический рост» стали добавлять факторы его интенсивности, устойчивости и инклюзивности. Зарубежные эксперты под «качеством роста» понимают такой тип экономического роста, который особенно способствует сокращению крайней бедности, структурных неравенств, защите окружающей среды и поддержанию непосредственного самого процесса роста [11: 5].

ООН предложила концепцию, основанную на идее инклюзивного устойчивого роста. Речь идёт о Целях устойчивого развития (ЦУР) до 2030 г. (17 ЦУР объединяют 169 задач и 230 индикаторов продвижения к целям). Особенности инклюзивного роста обусловлены со смещением акцента с собственно темпов роста на их качество, в первую очередь человеческий фактор: всестороннее развитие человеческого капитала; сокращение неравенства, бедности; активное участие в общественной жизни всех слоёв населения; получение выгоды от экономического роста широкими слоями населения.

В нашем исследовании акцент сделан на неравенстве доходов, который понимается как важная характеристика качества роста не только национальной, но и глобальной экономики [5]. Генезис неравенства заложен в самом процессе генерирования доходов. Различают два компонента неравенства в доходах: «неравенство в трудовых доходах и неравенство в доходах с капитала» [3: 243].2 Мы фокусируемся именно на неравенстве доходов, рассматривая его во взаимосвязи экономическим ростом четырёх групп стран. Этим предопределяется актуальность настоящей работы.

Теоретические аспекты исследования

С. Кузнец был первым экономистом, выявившим характер и причины долгосрочных изменений в распределении доходов в процессе экономического роста (гипотеза Кузнеца). Он отмечал, что без знания тенденций в структуре доходов и факторов, их определяющих, понимание процесса экономического роста ограничено [10: 27].

Результаты множества последующих изысканий зарубежных учёных подвергли критическому анализу гипотезу С. Кузнеца. Многие критики С. Кузнеца забывают, что его работа, по собственному признанию «возможно, на 5 процентов состоит из эмпирической информации и на 95 процентов из предположений, часть из которых, возможно, искажена принятием желаемого за действительное» [10: 26]. Действительно, на практике есть убедительные примеры, отклоняющие гипотезу С. Кузнеца, что показано в [3: 57] и подробно описано в наших ранних исследованиях3.

В середине 70-х годов XX столетия теоретические изыскания, посвящённые макроэкономическим последствиям неравенства в доходах, отошли на второй план. Однако с начала 90-х годов можно наблюдать ренессансное возрождение интереса к изучению взаимосвязи и взаимозависимости неравенства и роста. Впоследствии появился ряд теоретических исследований, раскрывающих каналы негативного воздействия неравенства в доходах на экономический рост4.

Существует сонм причин, вызывающих неравенство доходов. Один из самых авторитетных в мире экономистов Дж. Стиглиц жёстко критикует неравенство в Соединённых Штатах: «главным источником неравенства являются управленческие ошибки в макроэкономике и их последствия… Экономический пузырь дал нам иллюзию богатства, но лишь на мгновение: … когда пузырь лопнул, исчезли не только иллюзии богатства, но произошёл ещё больший разрыв и увеличение степени неравенства, ослабив и без того хрупкие позиции низших слоёв населения» [4: 144-147]. Он призывает избавиться от ошибочной веры в то, что от роста экономики выигрывают все, сопровождая это реальными примерами неравенства в различных странах мира [5: 23].

Отметим, что значительное влияние на работы Т. Пикетти и Дж. Стиглица оказал уникальный, всемирно признанный британский экономист Э. Аткинсон, который всю свою исследовательскую деятельность посвятил проблеме неравномерности распределения общественного богатства5. В работе [1] он предлагает конкретные политические шаги для обеспечения подлинного сдвига в распределении доходов. Это, полагает он, действительно приведёт к сокращению неравенства, которое на сегодняшний день представляется чрезмерным.

Проведённый в ходе исследования содержательный анализ многочисленных зарубежных теоретических и эмпирических работ, где проводятся исследования по взаимосвязи между ростом национальных экономик и неравенством доходов,6 позволяет констатировать следующее. До сих пор нет консенсуса по поводу вектора воздействия неравенства доходов на рост и развитие экономики. По мнению экспертов Всемирного банка (ВБ), это обусловлено тем, что «основное расхождение во взглядах, по-видимому, проистекает из того, что… нет единого мнения о том, что именно представляет собой справедливое распределение благ глобализации» [15: 57].

Подводя итоги анализа работ по проблеме неравенства доходов и её взаимосвязи с экономическим ростом, отметим одно важное обстоятельство. При всём разнообразии мнений о наличии такой взаимосвязи практически все исследования направлены на оценку влияния внутристраново-го неравенства на динамику их роста.

Методология проведённого исследования направлена на развитие двух концепций неравенства. Развитие выражается в эконометрической оценке взаимосвязи между неравенством и скоростью роста экономик с различным уровнем доходов. В этом отличие нашего исследования: анализ большого количества опубликованных работ в этой области не выявил схожих разработок.

Методы и данные

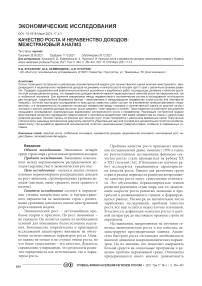

Суть этих концепций неравенства изложена в [12-14]. Первая концепция – основана на неоднородности развития различных экономик мира и соответствующий коэффициент Джини, характеризующий неравенство между странами, вычисляется по следующей формуле [12: 23]:

где: G1 – коэффициент межстранового неравенства, yj и yi – валовой национальный доход (ВНД) стран j и i, n – число стран, μ – среднемировое значение ВНД.

Во второй концепции расчёты осуществляются с учётом численности населения государств. В этом случае коэффициент Джини вычисляется по следующей формуле [12: 24]:

°2 = ”^Г2/>г(У; -yJ^Py, (2)

где: G2 – коэффициент международного неравенства, yj и yi – ВНД на душу населения в странах j и i, n – число стран, pj и pi – доля численности населения в странах j и i в мировом показателе, μ1 – среднемировое значение ВНД на душу населения.

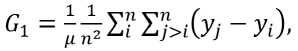

Динамика изменения исчисленных коэффициентов G1 и G2 характеризуется следующими тенденциями (рисунок 1).

Во-первых, уровень взвешенного по численности населения неравенства выше, чем невзвешенного. Во-вторых, оба коэффициента на протяжении анализируемого периода имеют выраженную понижательную тенденцию, хотя в 1994 г. оба продемонстрировали незначительный рост. Рост международного неравенства отмечен и в период 2014–2018 гг.

Качество данных. Для расчетов коэффициентов G1 и G2 использованы показатели ВНД, включая их подушевые значения, для 132-х стран по паритету покупательной способности (ППС) в международных долларах 2011 г., а также ВНД/ ППС на душу населения в тех же ценах за период 1985–2018 гг. Количество стран обусловлено наличием качественных (сплошных) динамических рядов исходных показателей7. Темпы экономического роста отождествляются с подушевыми показателями ВВП/ППС в международных долларах 2011 г. Индексы Джини, характеризующие внутристранов ые неравенства ( Gim,tark и Gid,tisp – до и

Рисунок 1. Динамика изменения межстранового и международного неравенства, 1985–2018 гг.

Figure 1. Dynamics of Changes in Cross-Country and International Inequality, 1985–2018

Источник: рассчитано и составлено авторами по данным: World Development Indicators. URL: https://databank. (дата обращения: 21.06.2021).

после налогообложения и трансфертов соответственно) взяты из стандартизированной базы данных о мировом неравенстве.8

Результаты исследования

Модель межстрановой регрессии подушевого экономического роста [2: 701] представляет линейную функцию логарифмов трёх показателей неравенства и имеет следующий вид:

lnYlt— ^n^i,t-s= ^^i.t-s + d2Z^Gi t_s +

+ a3lnG2 t_s + a4lnG™"k + a4lnG^s_ps + Цгл, (3)

где: i – страна, (t – s) – лаг во времени s лет, lnYi,t – логарифм реального ВВП на душу населения, lnYi,t-s – логарифм реального ВВП на душу населения в период (t-s), lnG1,t-s – логарифм коэффициента межстранового неравенства с лагом s, lnG2,t-s, – логарифм коэффициента международного неравенства с лагом s, Gimt-sark – рыночный индекс Джини (до налогообложения и трансфертов) i-ой страны с лагом s, Gidt-issp – индекс Джини (после налогообложения и трансфертов) i-ой страны с лагом s, µi,t – случайная ошибка.

Для реализации модели межстрановой регрессии использован обобщённый метод моментов (GMM – Generalized Method of Moments)9. Проведённое исследование фокусируется на четырёх группах экономик, сгруппированных по уровню доходов: 21 экономика, имеющие высокие доходы, 54 – выше среднего, 49 – ниже среднего, 26 – низкие доходы.

Эконометрическая модель (3) была реализована с использованием возможностей статистического пакета STATA. Для всех групп стран были использованы шесть спецификаций модели с различными временными лагами – от года до пяти лет. Первая спецификация включала все переменные уравнения (3). В последующих спецификациях модели из рассмотрения последовательно убирались одна или две переменные.

Эмпирические результаты показывают следующее. Для всех четырёх групп стран практически все спецификации построенной модели оказались состоятельными. Исключением явились модели с лагом два года – ни одна из шести спецификаций не оказалась состоятельной. В ходе содержательного анализа результатов реализации модели, были выбраны наилучшие спецификации для четырёх групп стран (таблица 1).

Таблица 1

Результаты оценки взаимосвязи неравенства и подушевого роста ВВП в странах с различным уровнем доходов

Table 1

Results of the Assessment of the Relationship Between Inequality and Economic Growth in Countries with Different Income Levels

|

Переменные |

Коэффициенты уравнений |

Группировка экономик по уровням доходов: |

|||

|

высокие1 |

выше среднего2 |

Ниже среднего2 |

низкие2 |

||

|

Ln GDP/PPP per capita |

α1 |

0.620*** (0.120) |

0.863*** (0.0462) |

0.906*** (0.0499) |

0.913*** (0.0653) |

|

Ln GINI1 |

α2 |

-0.578*** (0.191) |

-0.252*** (0.0890) |

-0.104 (0.0765) |

-0.0584 (0.0507) |

|

Ln GINI2 |

α3 |

- |

- |

-0.189*** (0.0591) |

-0.153** (0.0675) |

|

Ln Gini disp |

α4 |

0.311 (0.203) |

0.0531 (0.0422) |

0.249** (0.112) |

0.0365 (0.0760) |

|

Ln Gini mkt |

α5 |

- |

- |

-0.210* (0.110) |

- |

|

Constant |

µ |

4.280*** (1.379) |

1.732*** (0.559) |

1.576** (0.674) |

1.147* (0.659) |

|

Observations |

- |

338 |

1,215 |

1,077 |

511 |

|

Number of countries |

- |

21 |

54 |

49 |

26 |

|

Number of instruments |

- |

34 |

36 |

38 |

36 |

|

Hansen test (p-value) |

- |

0.991 |

0.119 |

0.292 |

0.954 |

|

Arellano-Bond test for AR (2) (p-value) |

- |

0.396 |

0.116 |

0.375 |

0.533 |

Источник: рассчитано авторами.

Примечание: Yit – ВВП на душу населения по ППС; 1 – [t- (t-3)] – для экономик с высокими доходами временной лаг составляет три года, 2 [t- (t-1)] – для остальных трёх групп стран временной лаг один год; в скобках под коэффициентами эластичности указаны устойчивые стандартные ошибки; *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1 указывают на значимость на уровне 1 %, 5 % и 10 % соответственно.

На динамику роста развитых экономик выявлено влияние двух основных переменных модели. Во-первых, определено положительное влияние трёхлетнего ретроспективного изменения динамики ВВП/ППС на душу населения; во-вторых, негативное влияние межстранового неравенства на динамику роста развитых стран наиболее рельефно проявляется через три года. Добавим, что все остальные временные лаги (от одного до пяти лет) показали менее выраженное влияние. Национальное неравенство (т.е. неравенство в определённой стране) после налогообложения и трансфертов (индекс Gini disp) показал стимулирующее влияние на рост развитых экономик, но стандартная ошибка не отвечает критерию Стьюдента. Тест Хансена отвергает нулевую гипотезу о несостоятельности объясняющих переменных, включённых в модель (3), так как его значение близко к единице. Тест Ареллано-Бонда подтверждает нулевую гипотезу об отсутствии корреляции второго порядка.

Иная картина наблюдается в оцененных эконометрических спецификациях для трёх остальных групп стран. Во-первых, выявлено положительное влияние однолетнего ретроспективного изменения динамики ВВП/ППС на рост их экономик. Во-вторых, определено статистически значимое отрицательное воздействие (с лагом в один год) межстранового неравенства на экономический рост стран с доходами выше среднего. Как и в случае с продвинутыми экономиками, коэффициент эластичности национального неравенства после налогообложения и трансфертов показал ригидность (слабую чувствительность) по отношению к экономическому росту.

В странах с доходами ниже среднего и с низкими доходами индексы межстранового и международного неравенства оказывают негативное влияния на их экономический рост с временным лагом в один год. Примечательно, что рыночный индекс Джини (до налогообложения и трансфертов – Gini mkt ) также оказывает отрицательное воздействие на рост экономик с доходами ниже среднего. Стандартные ошибки коэффициентов эластичности при Gini disp и Gini mkt не вполне отвечают t -критериям. В то же время тест Хансена отвергает нулевую гипотезу о несостоятельности переменных, включённых в модель для этих групп стран. Тест Ареллано-Бонда подтверждает нулевую гипотезу о том, что ошибки в регрессии первой разности не обнаруживают последовательной корреляции второго порядка.

Выводы

-

1. В нынешнем столетии структура глобального неравенства доходов существенно трансформировалась. В XIX–XX веках она определялась классовыми различиями (что убедительно и красноречиво отразил в 1867 г. К. Маркс в своём монументальном труде «Капитал», а ещё раньше в «Манифесте», говоря о пролетариях в различных частях света, разделявших одни и те же политические цели). Сейчас она определяется исключительно пространственным (географическим) фактором. Вместе с тем, продолжающаяся ковид-ная пандемия может обострить проблему неравенства и внутри определенных стран при одновременном увеличении разрыва в доходах между различными экономиками мира.

-

2. Полученные результаты реализации эконометрической модели (3) подтверждают гипотезу настоящего исследования, что межстрановое и международное неравенство негативно влияет на экономики стран с различными уровнями доходов, но с различной степенью и скоростью. Для экономик, имеющих высокий уровень доходов, это воздействие проявляется с трёхлетним временным лагом. Думается, это обусловлено более высоким уровнем устойчивости к внешним воздействиям экономик с высокими доходами. Три остальные группы (в особенности страны с доходами ниже среднего и низкими доходами) в силу меньшей устойчивости и большей восприимчивости к глобальным вызовам испытывают отрицательное воздействие межстранового и международного неравенства значительно быстрее – с временным лагом в один год.

-

3. Межстрановое и международное неравенство является важной детерминантой качества

-

4. Полученные результаты являются убедительной научной основой для доказательной политики при принятии решений на уровне национальных правительств. В международной практике всё больше продвигается концепция принятия в госсекторе решений на основе не идеологии или политической конъюнктуры, а данных, полученных в результате исследований. Не секрет, что в постсоветских экономиках принимаемые государственные решения зачастую не подкреплены достаточными знаниями и достоверными доказательствами. Как следствие, в сфере государственного управления искажается реальное восприятие социально-экономических процессов. Дефицит знаний для принятия управленческих решений в госсекторе, а также постоянно растущий запрос со стороны общества на большую открытость государства определили развитие в международной практике доказательных подходов, и, как результат, – доказательной политики (evidence-based policy). В частности, ОЭСР определяет доказательную политику как принятие управленческих решений на научной основе. Это предполагает использование информации, полученной научно обоснованными методами, на разных стадиях: от понимания существа проблемы до оценки результативности принятых мер. Однако, для реализации доказательной политики необходимо не только наличие научно обоснованной информации, но и спроса на неё.

роста глобальной и национальной экономик. Представляется, такое толкование применительно к мировой экономике справедливо и обосновано. Несомненно, экономический рост всё ещё будет иметь непреложное значение в XXI веке. Он является самым действенным инструментом сокращения глобальной бедности и неравенства, а также снижения национальных уровней неравенства. Действительно, трудно переоценить его значение для бедных стран как средства улучшения жизни обычных людей. Реальное богатство любой страны обеспечивается устойчивым ростом производительности труда, поддержанием занятости и, конечно же, адекватной экономической политикой государства.

Статья подготовлена в рамках грантового финансирования научно-технических программ и проектов, финансируемых Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (грант № АР08856289).

Список литературы Качество роста и неравенство доходов: межстрановый анализ

- Аткинсон Э. Неравенство: как с ним быть? : [пер. с. англ.] / Аткинсон Энтони. М.: Дело, 2018. 536 с.

- Барро Р. Дж., Сала-и-Мартин Х. Экономический рост : [пер. с. англ.] / Барро Роберт Дж., Сала-и-Мартин Хавьер. М.: БИНОМ, 2010. 824 с.

- Пикетти Т. Капитал в XXI веке : [пер. с. англ.] / Пикетти Томас. М.: АД Маргинем Пресс, 2016. 592 с.

- Стиглиц Дж. Люди, власть и прибыль: Прогрессивный капитализм в эпоху массового недовольства : [пер. с. англ.] / Стиглиц Джозеф. М.: Альпина Паблишер, 2020. 430 с.

- Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему : [пер. с. англ.] / Стиглиц Джозеф. М.: Эксмо, 2015. 508 с.

- Теняков И.М. Подходы к оценке качества экономического роста // Вопросы политической экономии. 2016. №4. С. 61-73.

- Хусаинов Б.Д., Каймолдина Ш.А., Нусупов А.И. Неравенство как детерминанта качества роста национальных экономик // Междисциплинарные исследования в экономике: материалы IV Российского экономического конгресса. М., 2020. С.49-54.

- Alam A., Murthi M., Yemtsov R., Murrugarra E., Dudwick N., Hamilton E., Tiongson E. Growth, Poverty and Inequality: Eastern Europe and the Former Soviet Union. World Bank Group. Washington, D.C. 2005. 302 p. DOI: 10.1596/978-0-8213-6193-1.

- Equity and Development. World Development Report. World Bank Group. Washington, D.C. 2006. 320 p.

- Kuznets S. Economic growth and Income inequality // American Economic Review. 1955. Vol. 45. №1. P.1-28.

- L?pez R., Thomas V., Yan W. The Quality of Growth: Fiscal Policies for Better Results. World Bank Group. Washington, D.C. 2008. 133 p.

- Milanovic B. Global Inequality and the Global Inequality Extraction Ratio: The Story of the Past Two Centuries // Explorations in Economic History. 2009. Vol. 48. №4. P. 494-506.

- Milanovic B. Global Inequality: From Class to Location, from Proletarians to Migrants // Global Policy. 2012. Vol. 3. №2. P. 125-134.

- Milanovic B. Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality. Princeton University Press. 2005. 227 p.

- Thomas V., Dailimi M., Dhareshwar A., Kaufmann D., Kishor N., Lopez R., Wang Y. The Quality of Growth. World Bank Group. Washington, D.C. 2000. 23 p. DOI: 10.1596/0-1952-1593-1.